-

Zentrale Schritte zur Klimaneutralität sind getan.

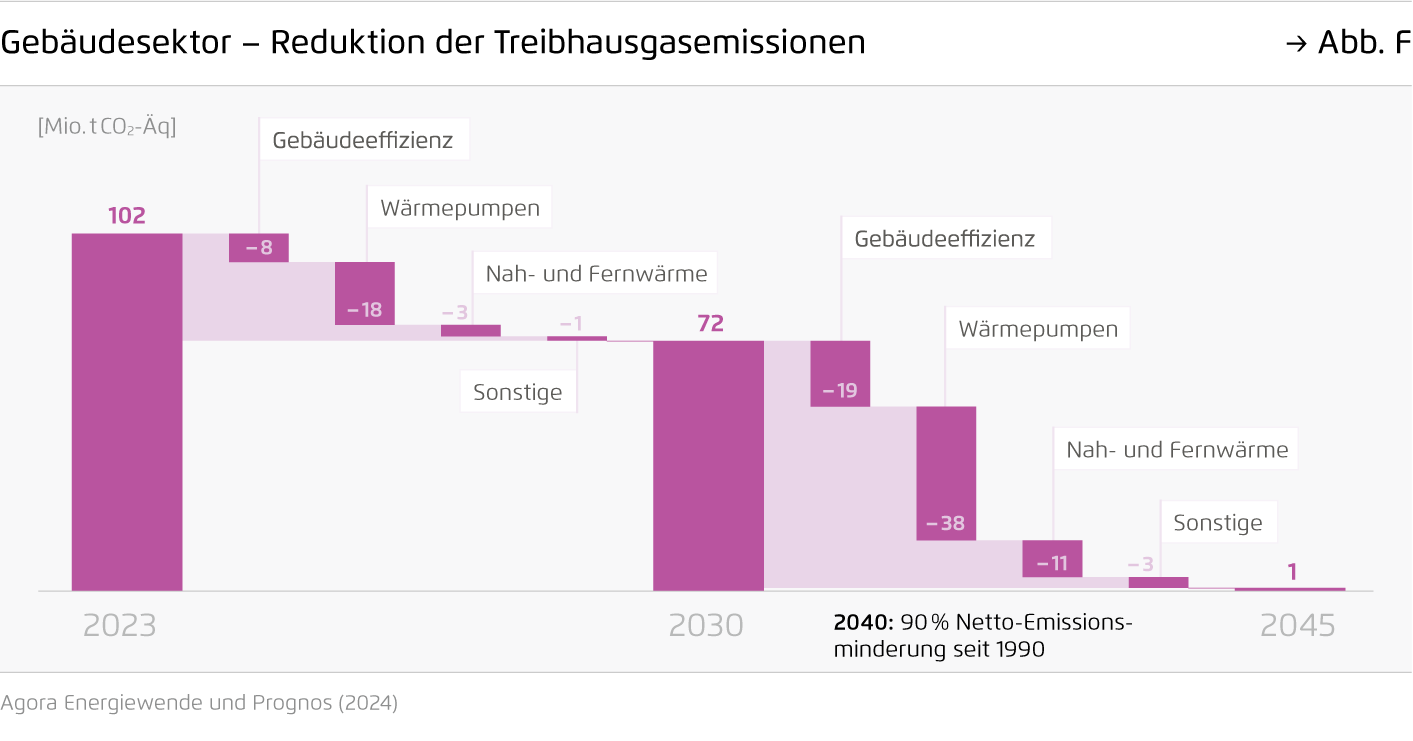

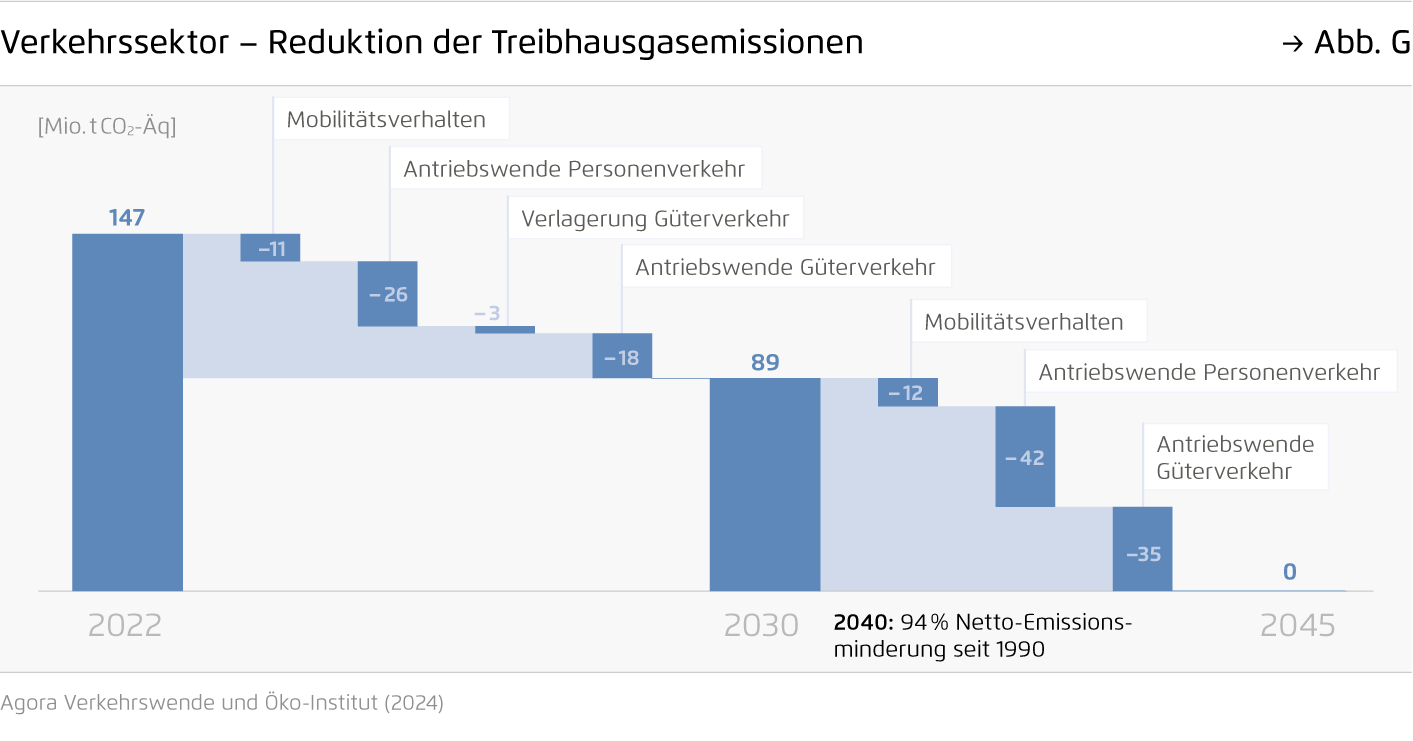

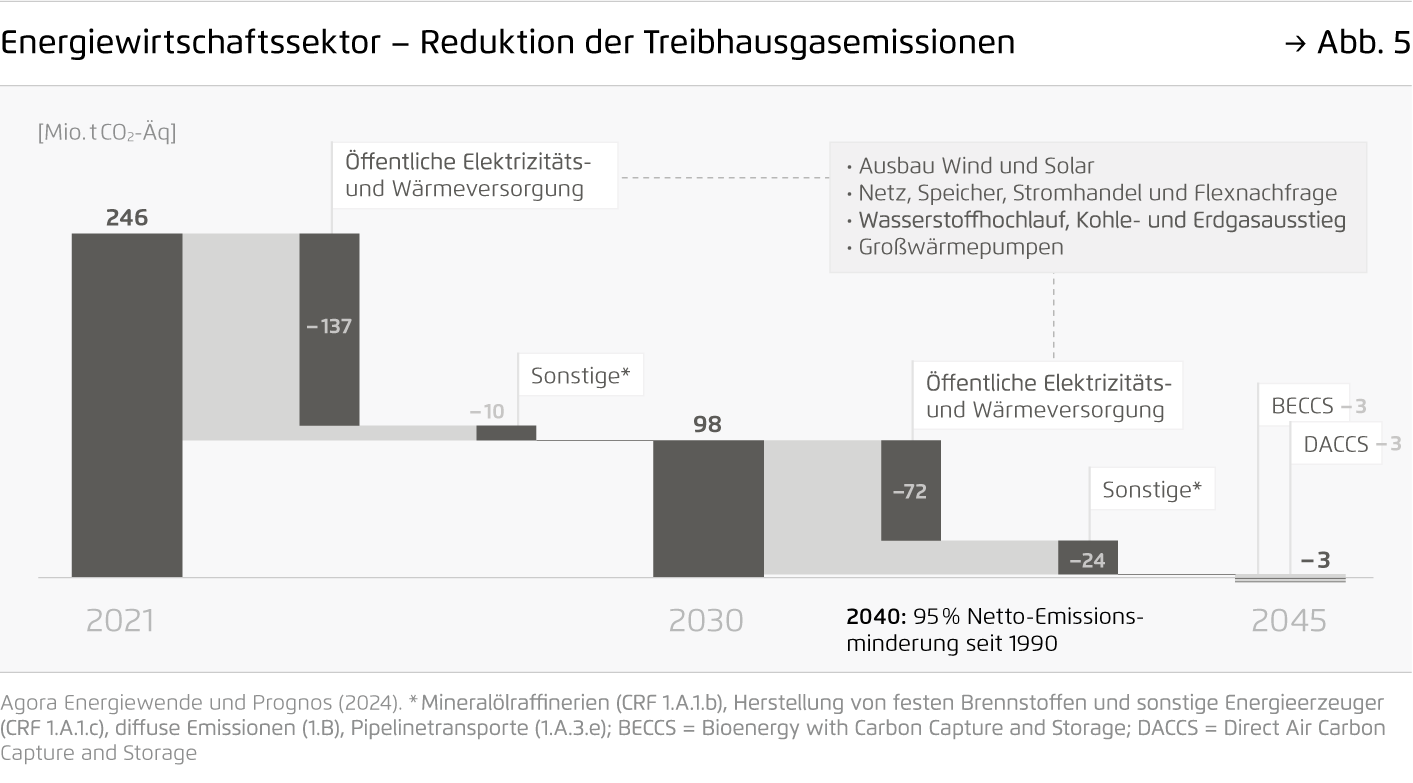

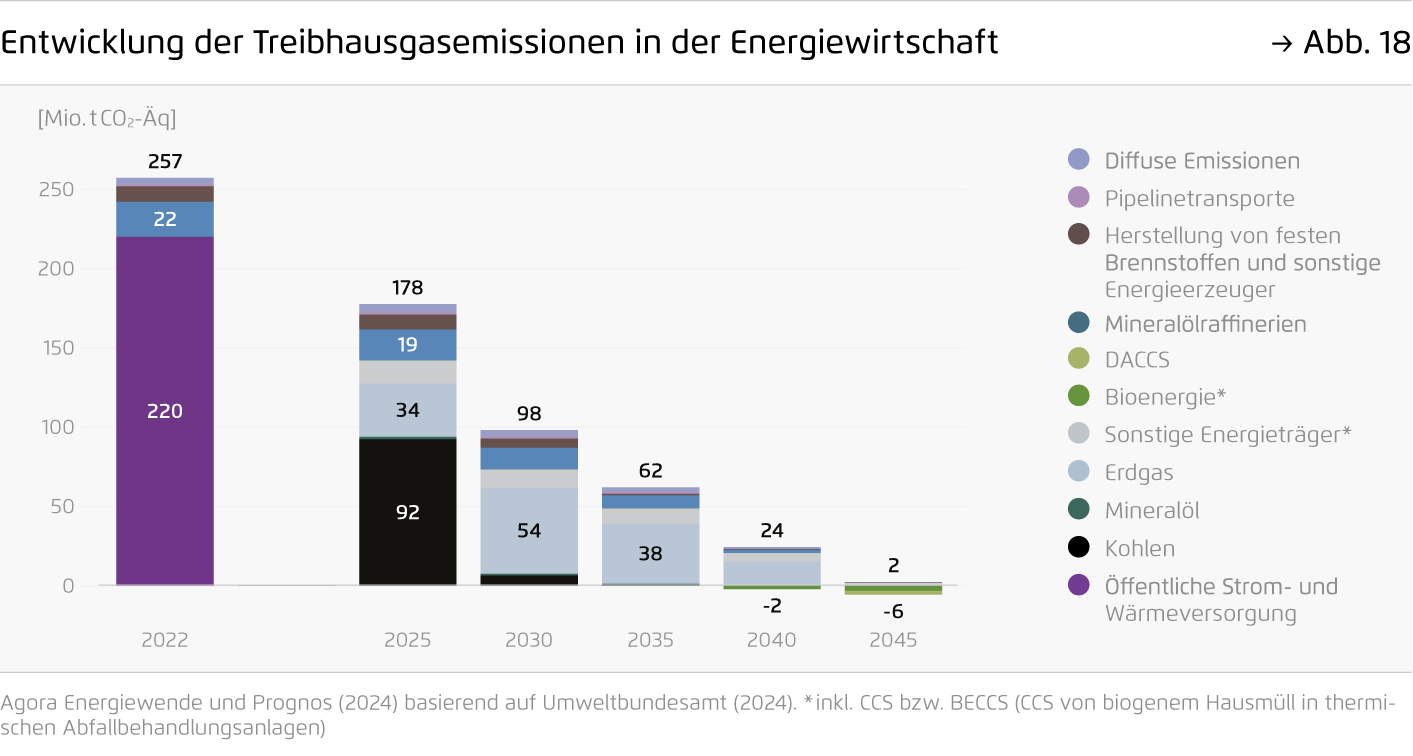

Die Klimaziele sind gesetzlich fixiert und Maßnahmen zeigen Wirkung. Die Emissionen etwa in der Energiewirtschaft sind seit 2014 um rund 40 Prozent gesunken. Zugleich gibt es neue Herausforderungen – etwa bei der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und der sozialverträglichen Wende im Gebäude- und Verkehrssektor. Und es gilt, den Beitrag der Landnutzungssektoren zur Klimaneutralität zu gestalten.

-

Das Zusammenspiel von Elektrifizierung und Erneuerbaren-Ausbau schafft Freiräume.

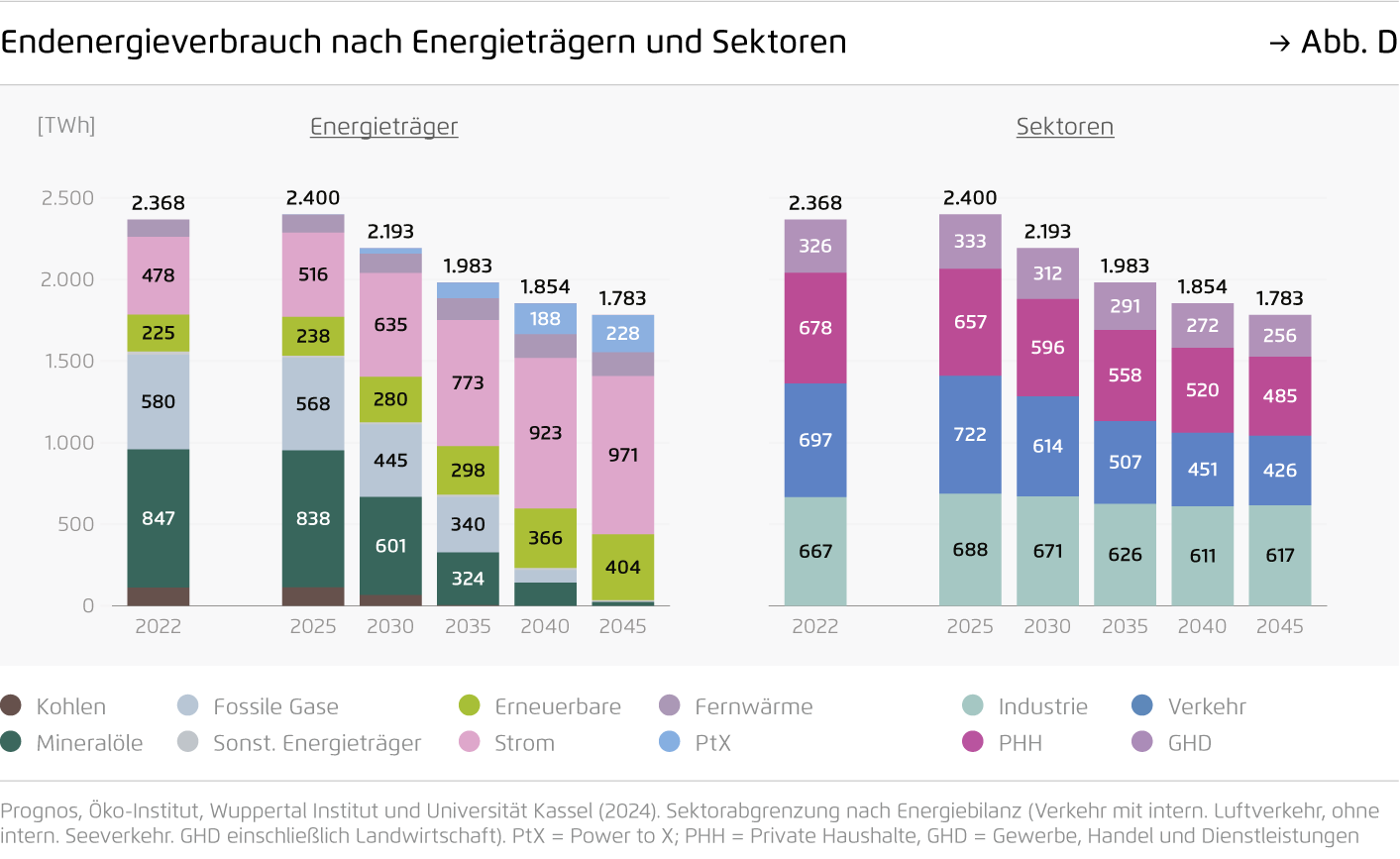

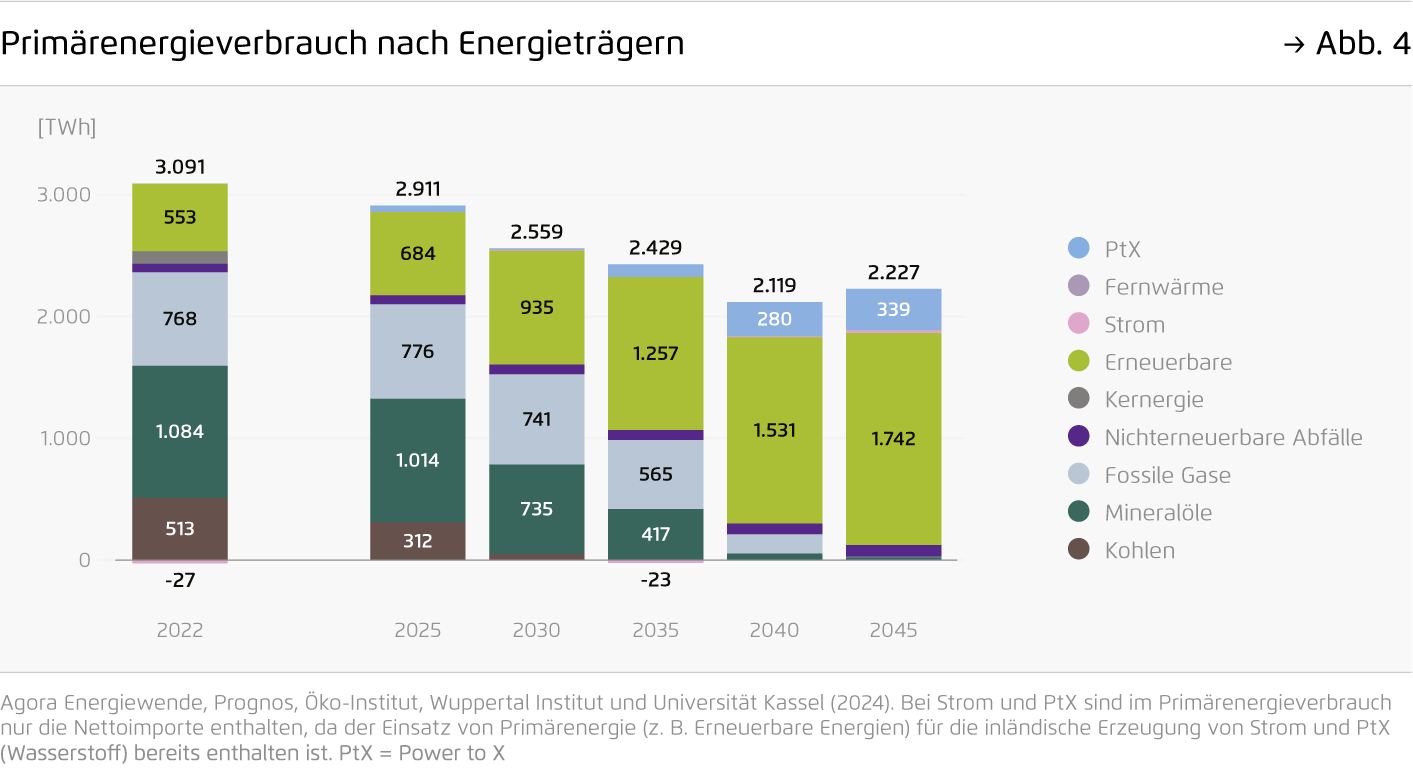

Ein zentraler Hebel für Klimaneutralität ist die Elektrifizierung der Nachfragesektoren. Die Industrie kann dadurch kosteneffizient Emissionen senken. Gebäude- und Verkehrssektor werden unabhängiger von teuren Optionen wie tiefer Sanierung oder CO₂-neutralen Kraftstoffen. Dafür ist ein ambitionierter Erneuerbaren-Ausbau nötig. Dieser senkt im Szenario die Abhängigkeit von Energieimporten bis 2045 um rund 85 Prozent.

-

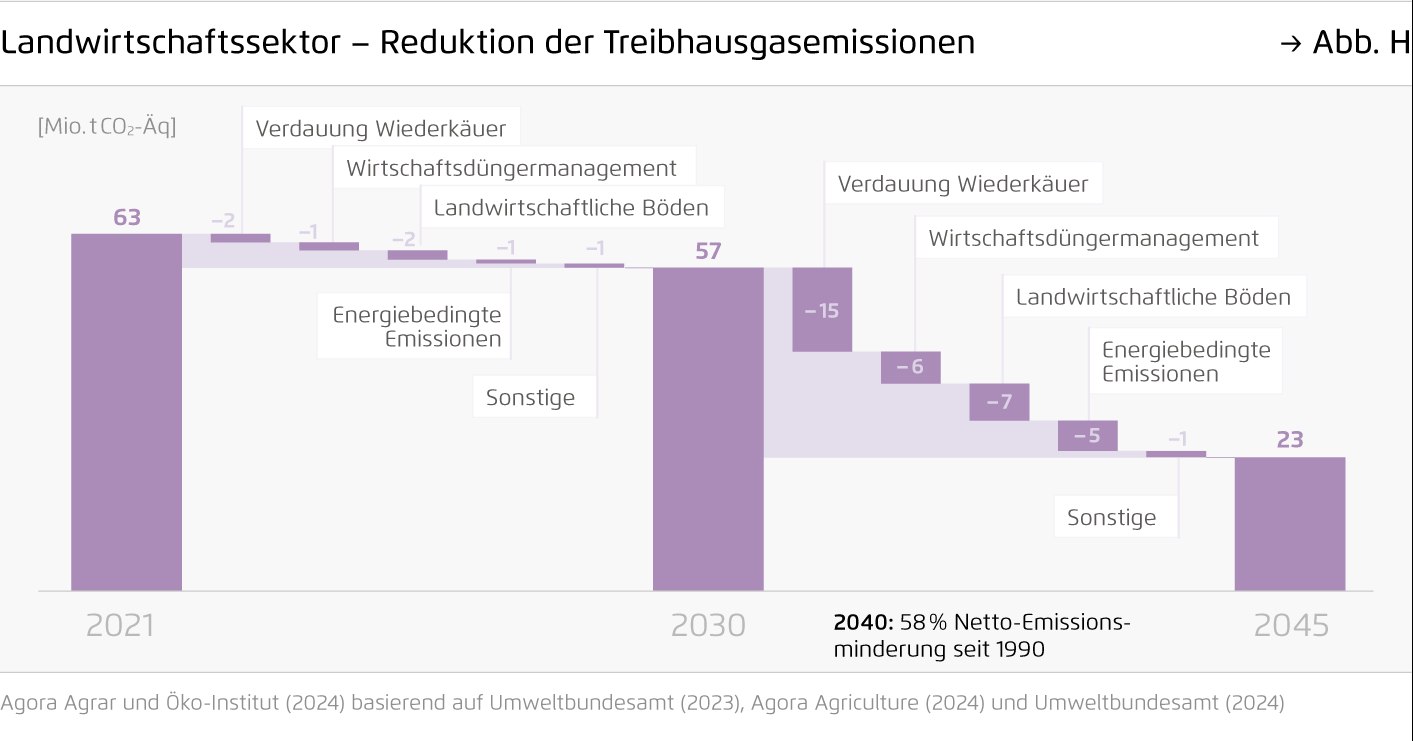

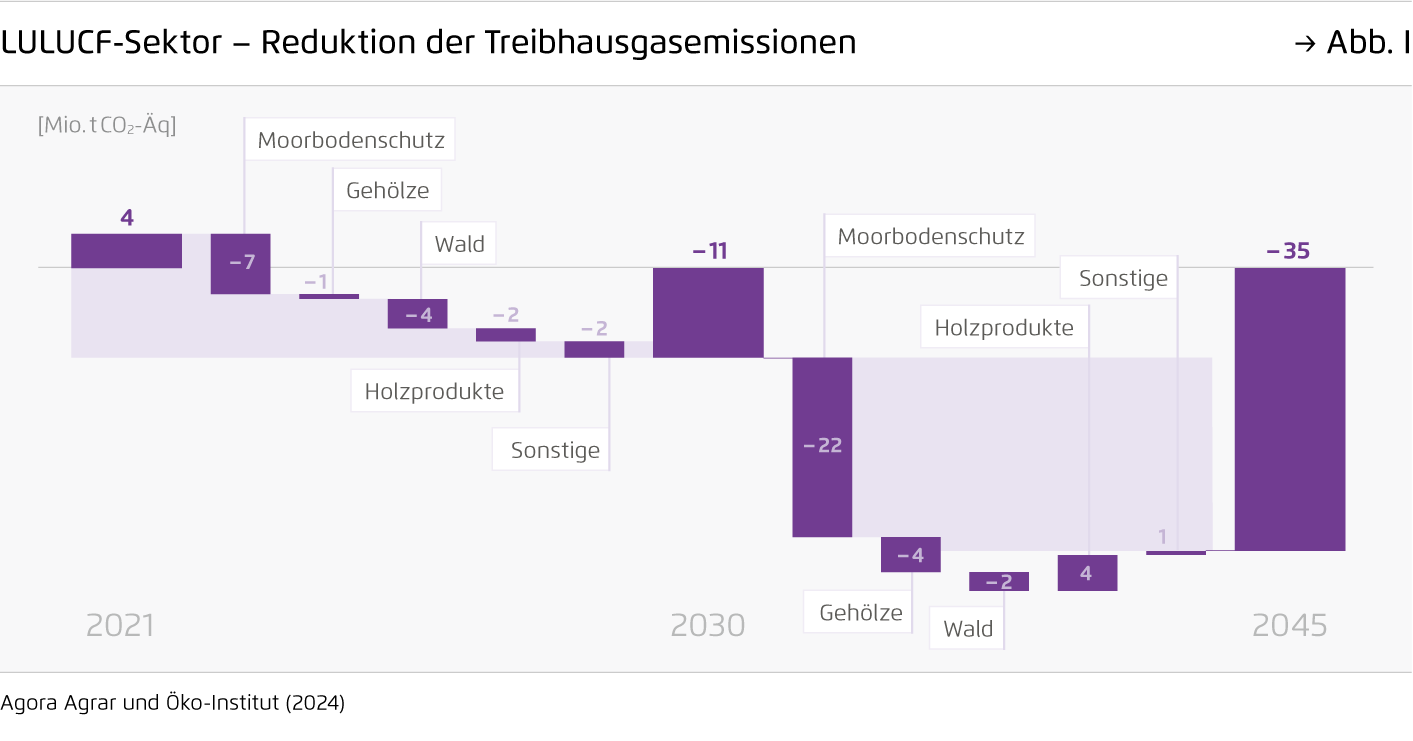

Die nachhaltige Nutzung von Biomasse sowie neue Technologien sind wichtige Bausteine der Klimaneutralität.

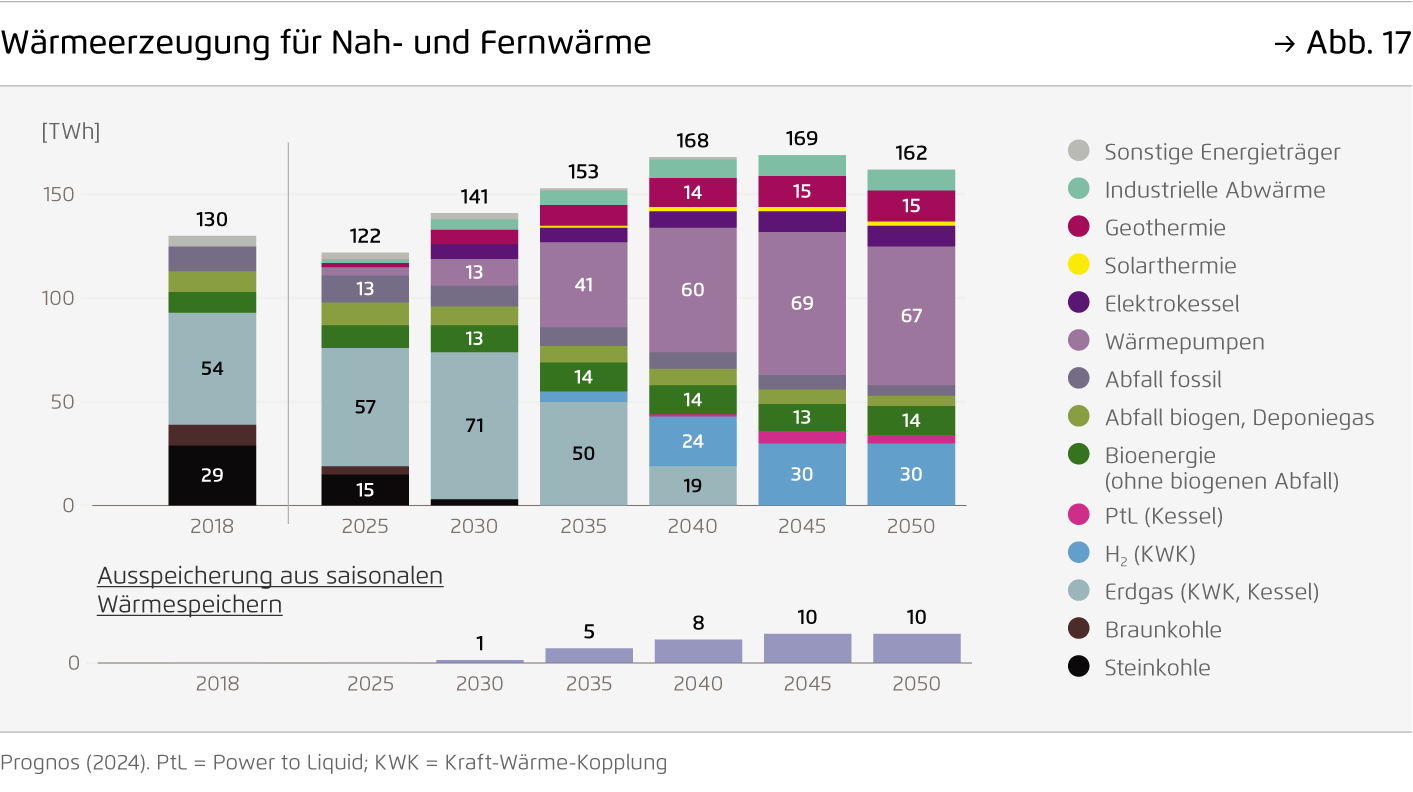

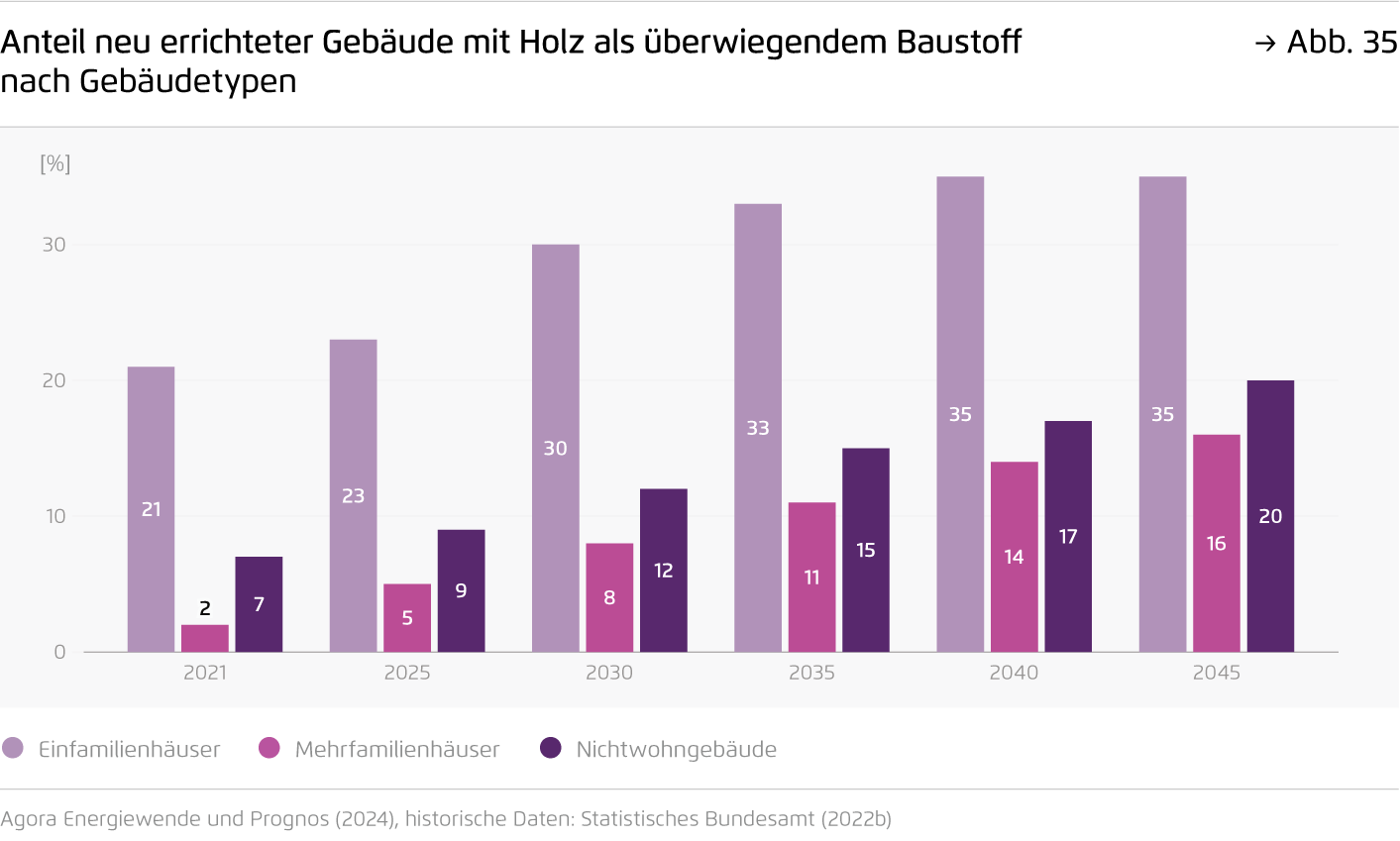

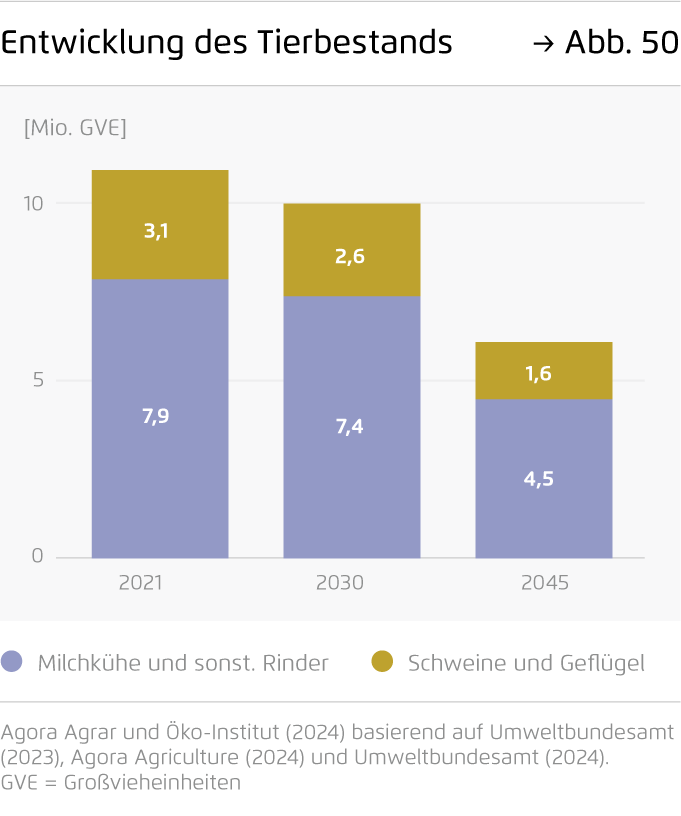

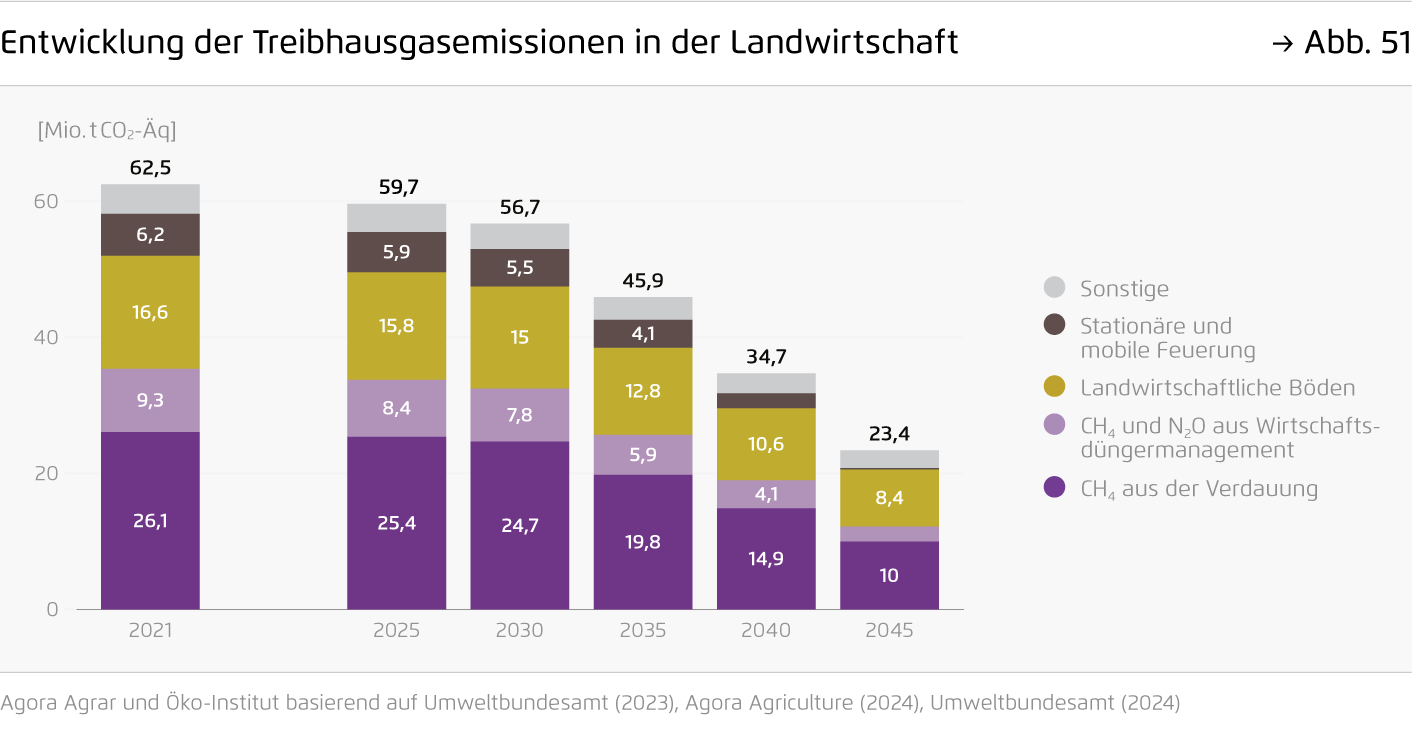

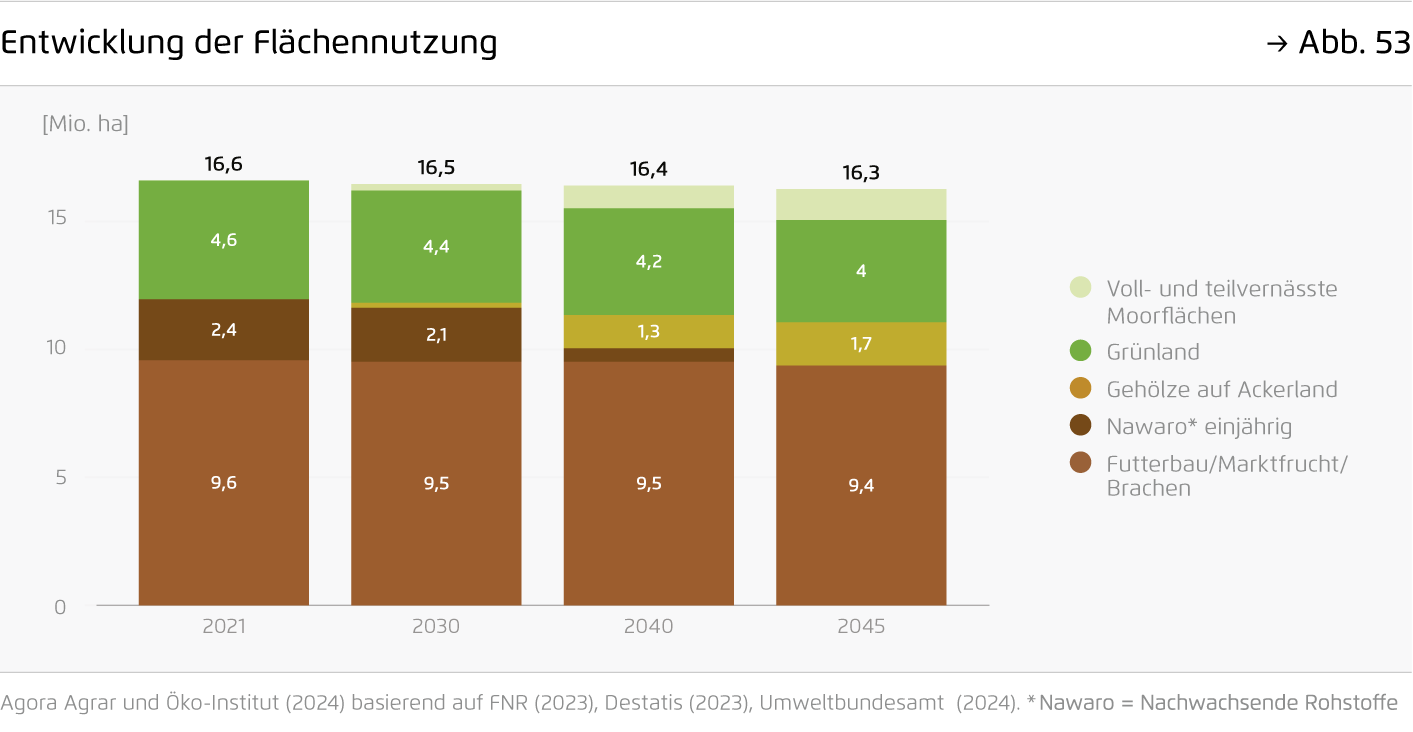

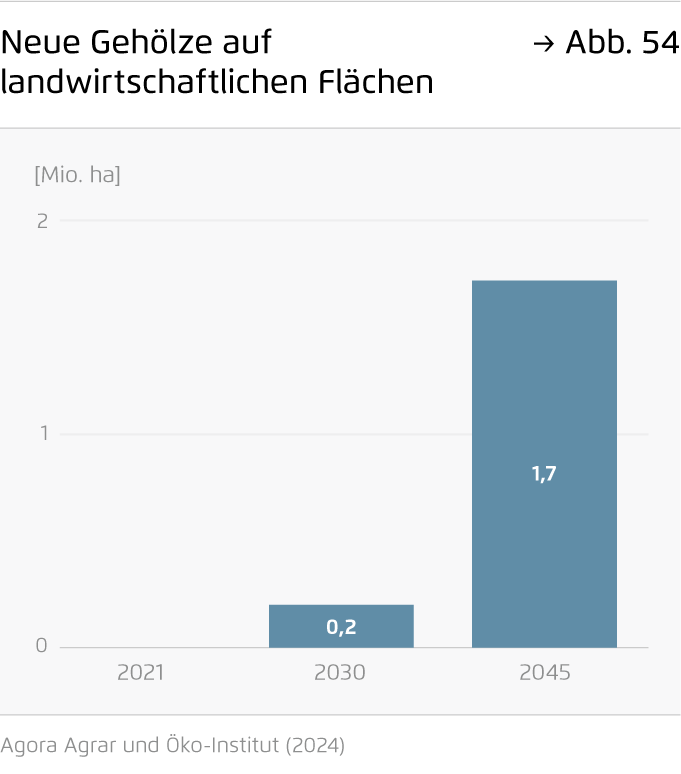

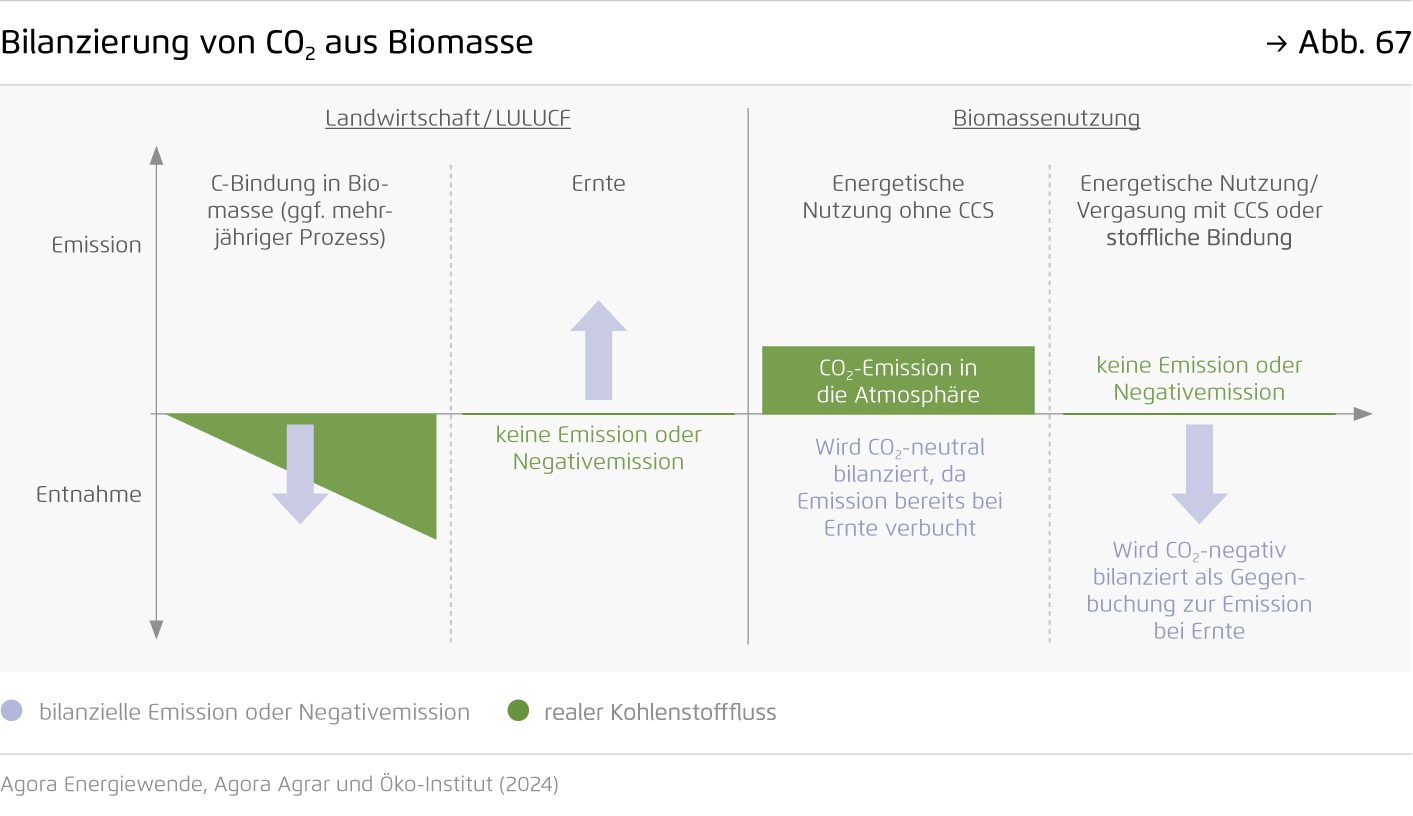

Gehölze auf landwirtschaftlichen Flächen leisten im Szenario einen bedeutenden Beitrag zur Biomasseproduktion. Biomasse wird insbesondere als Baustoff oder chemischer Grundstoff eingesetzt und in Kaskaden genutzt. Eine CO₂-Abscheidung am Produkt-Lebensende ermöglicht im Jahr 2045 Netto-Negativemissionen. Außerdem nutzt das Szenario ein erweitertes Technologieportfolio – etwa saisonale Wärmespeicher, Luft-Luft-Wärmepumpen oder Futterzusätze, die den Methanausstoß von Rindern mindern.

-

Zügige Weichenstellungen und ein kluger Politikmix können die nötigen Investitionen mobilisieren.

Das gilt für große Infrastrukturen wie Wasserstoffnetze, Kraftwerke oder Ladeinfrastruktur genau wie für individuelle Entscheidungen über Heizungskauf oder E-Mobilität. Im Szenario reizt ein verlässlicher CO₂-Preispfad Investitionen an, Marktregulierung sorgt für Planungssicherheit und gezielte Förderung erleichtert die Anfangsinvestitionen.

Klimaneutrales Deutschland

Von der Zielsetzung zur Umsetzung – Vertiefung der Szenariopfade

Einleitung

Deutschland hat sich auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht. Trotz wichtiger Erfolge, zum Beispiel beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, stehen in der aktuellen Debatte vor allem die Herausforderungen im Vordergrund. Mit der Synthesestudie „Klimaneutrales Deutschland – Von der Zielsetzung zur Umsetzung“ haben wir gezeigt, wie ein ausgewogener Politikmix, eine mutige Investitionsstrategie und sozial gerecht ausgestaltete Politikmaßnahmen die Herausforderungen adressieren können.

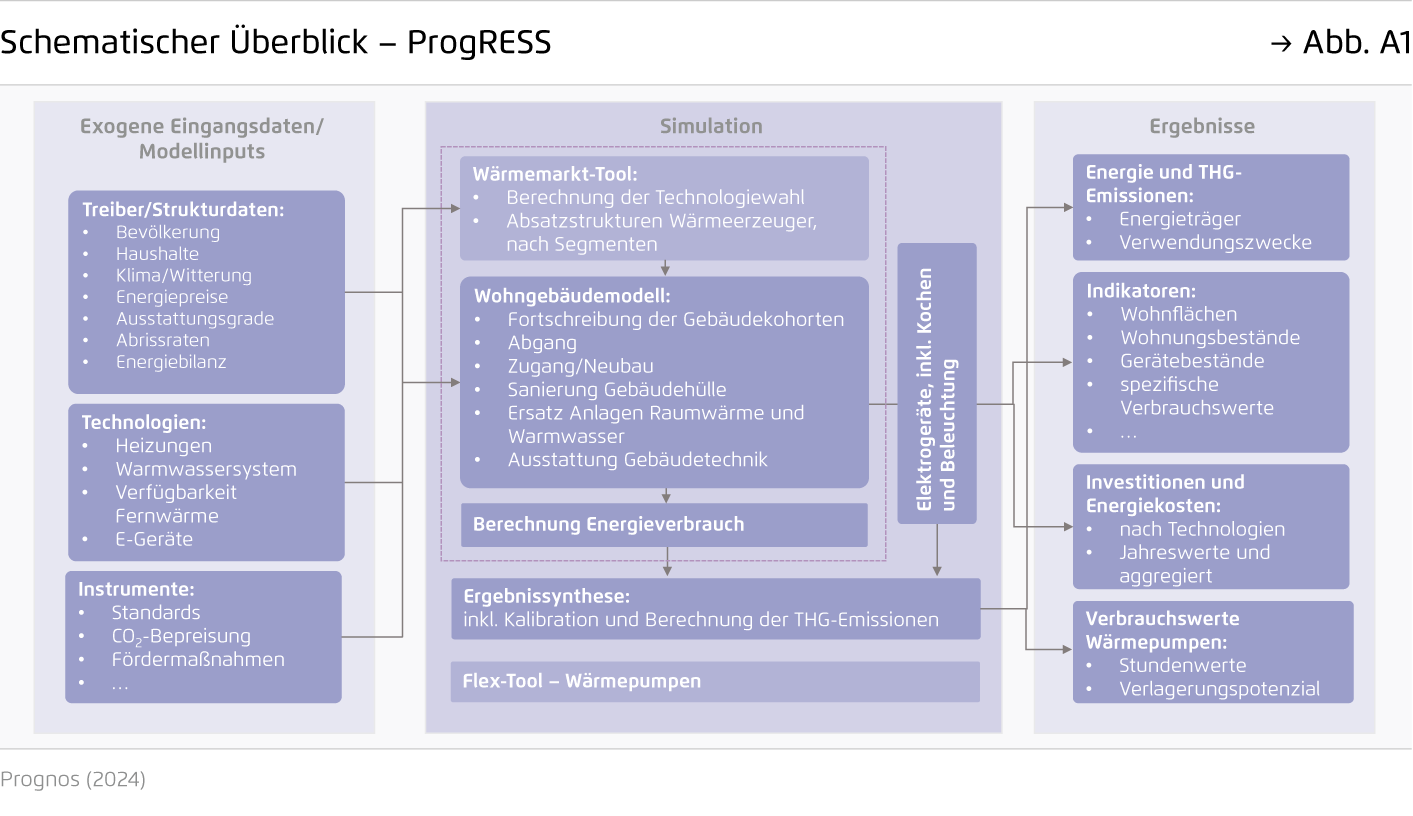

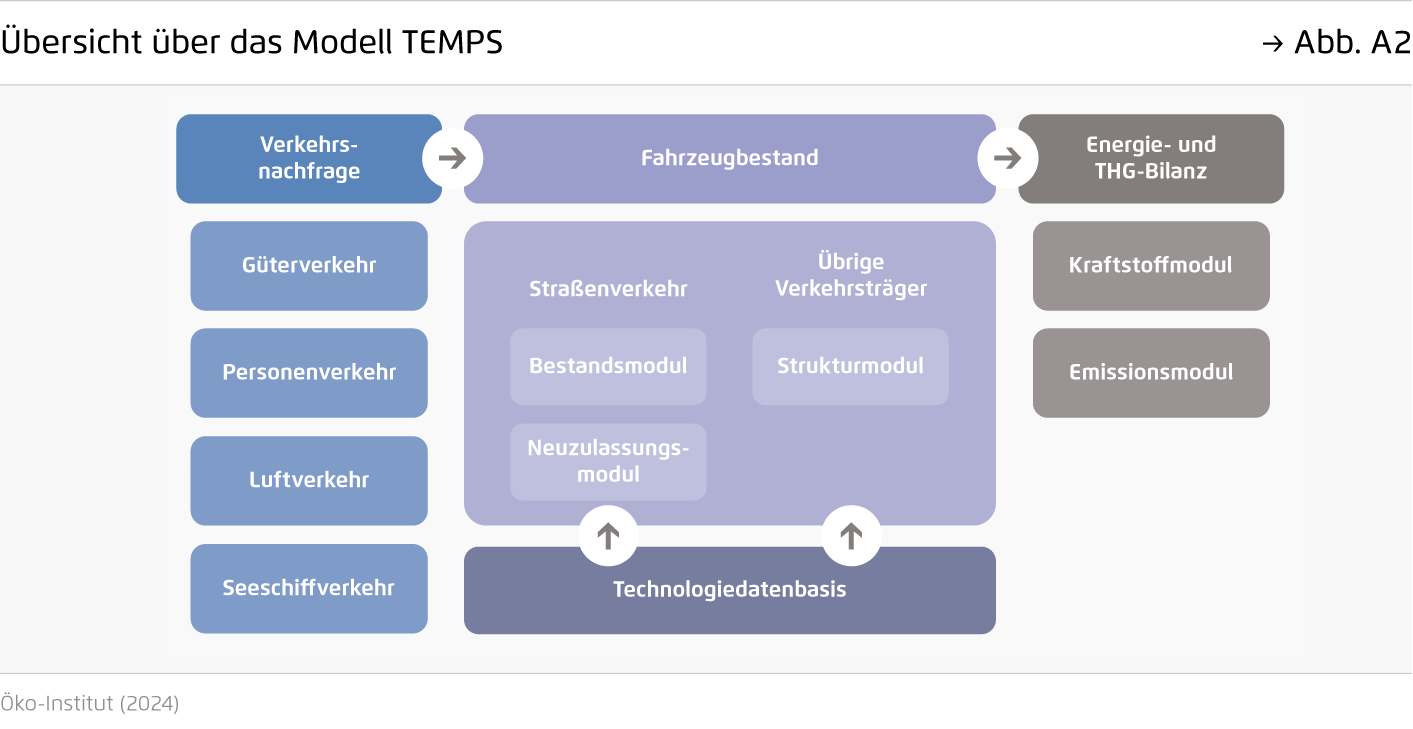

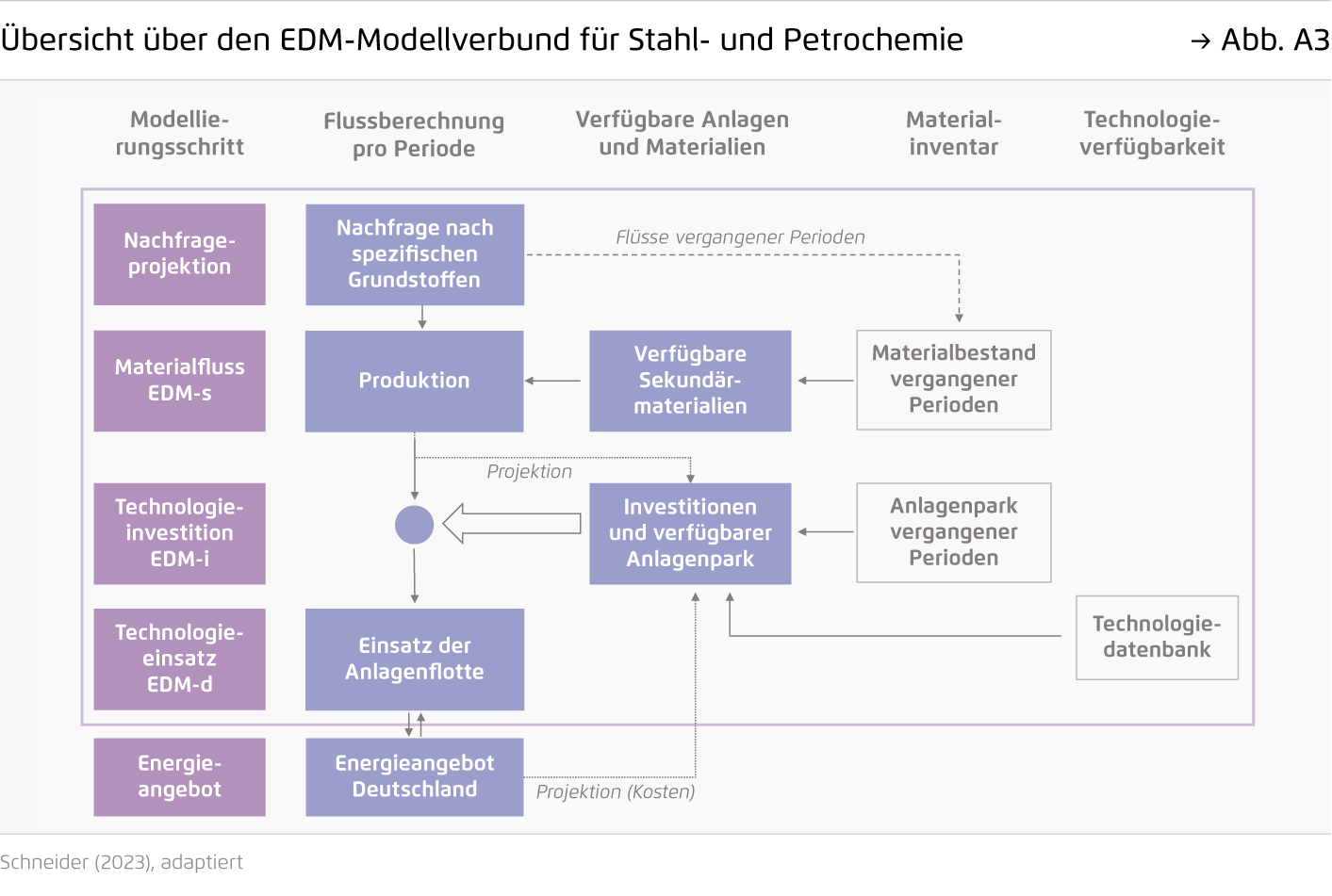

Der Synthesestudie liegt eine differenzierte Szenariomodellierung zugrunde. Die hier vorliegende Publikation richtet sich an Leserinnen und Leser, die die Szenariopfade genauer verstehen möchten. Sie bietet einen vertieften Einblick in die technologischen Entwicklungen und in die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entscheidungen, die zur Klimaneutralität führen. Sie macht Modelle und Annahmen transparent und zeigt zentrale Eckdaten. Zusammen mit der Studie wird ein umfangreicher Datenanhang online veröffentlicht, der es ermöglicht, die Modellannahmen nachzuvollziehen. Damit wollen wir einen Beitrag zum fachlich informierten Austausch über unterschiedliche Zukunftspfade leisten.

Kernergebnisse

Deutschland ist von der klimapolitischen Zielsetzungs- in die Umsetzungsphase eingetreten

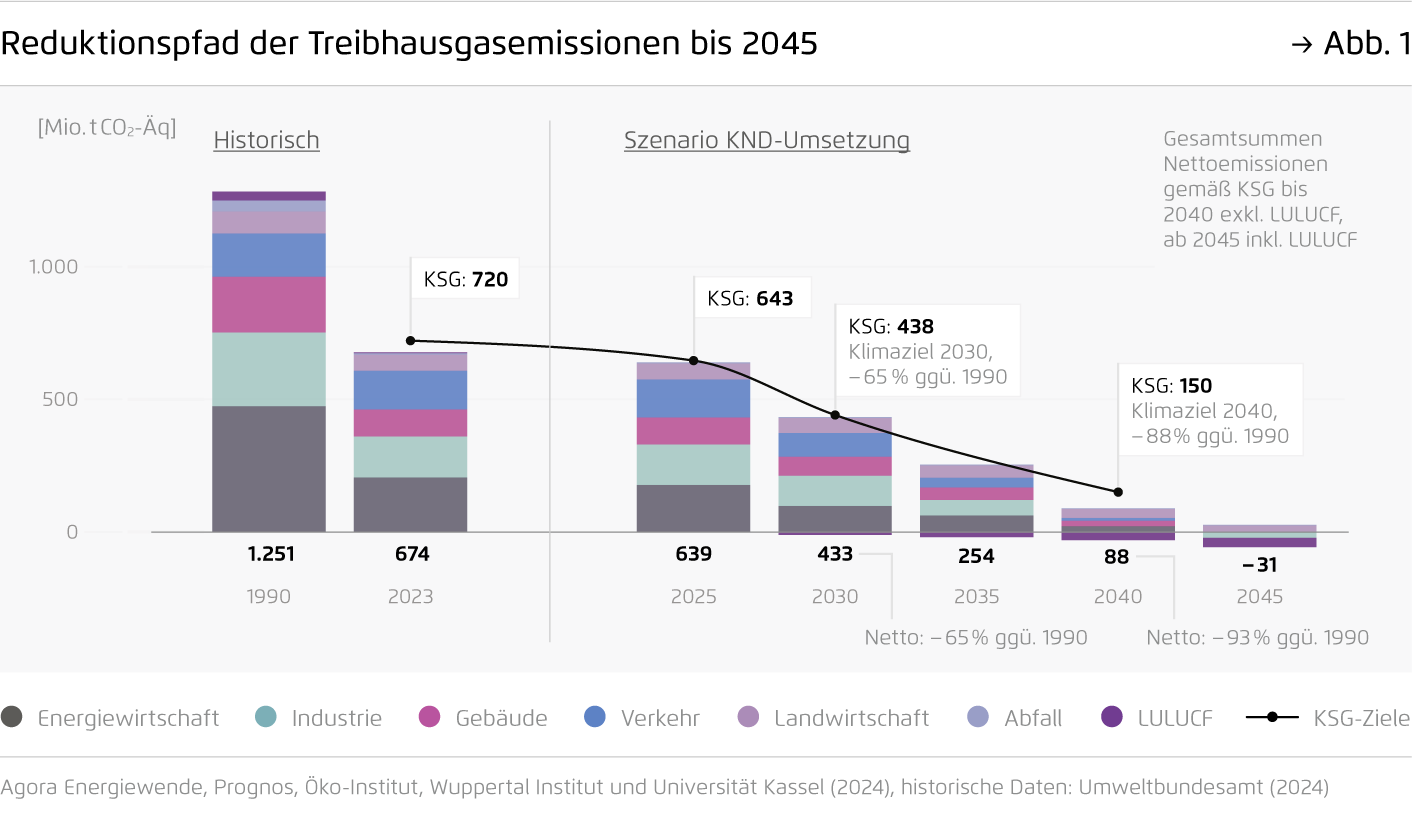

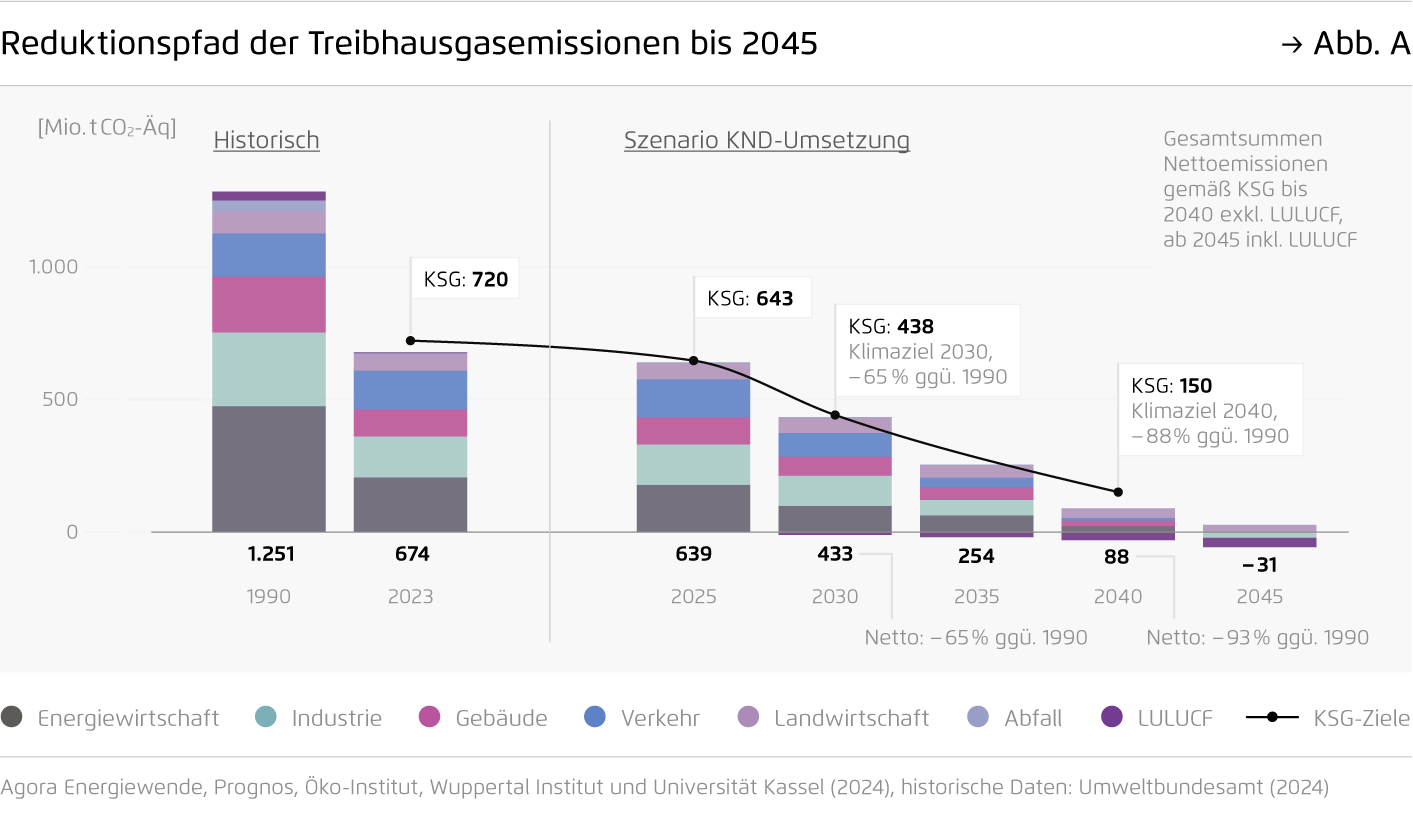

Im Frühjahr 2021 zeigte die Studie Klimaneutrales Deutschland 2045 erstmalig auf, wie Deutschland 2045 klimaneutral werden und dabei seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten kann. Daraufhin hat die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD dieses Ziel und eine Emissionsminderung von 65 Prozent gegenüber 1990 bis 2030 verbindlich im Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) verankert. Deutschland ist von der Zielsetzungs- in die Umsetzungsphase eingetreten.

Diese Umsetzungsphase bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich: Wie kann der Industriestandort Deutschland gleichzeitig klimaneutral werden und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken? Was braucht es, damit die klimaneutrale Modernisierung von Gebäuden und nachhaltige Mobilität für alle erschwinglich und praktisch umsetzbar werden? Und wie kann das Potenzial von Land- und Forstwirtschaft zu Klimaschutz, Biodiversität und gesunder Ernährung voll gehoben werden?

Um diesen Fragen zu begegnen, beleuchtet „Klimaneutrales Deutschland – Von der Zielsetzung zur Umsetzung“ den Weg zur Klimaneutralität aus drei zentralen Perspektiven: Erstens zeigt die Szenario-Modellierung einen über alle Sektoren hinweg stimmigen und optimierten Pfad in Richtung Klimaneutralität auf. Zweitens werden die dafür notwendigen privaten und öffentlichen Investitionen detailliert berechnet und Förderbedarfe abgeleitet. Drittens ist das Szenario mit einem umfassenden Maßnahmenpaket verknüpft, das auf Basis einer ausgewogenen Mischung politischer Instrumente die notwendigen Investitionen ermöglicht und dabei sozialen Ausgleich und Teilhabe sichert.

Zentrale Ergebnisse des Szenarios Klimaneutrales Deutschland entlang von fünf übergeordneten Zielen

Die zentralen Ergebnisse des Szenarios lassen sich entlang von fünf zentralen Zielbildern wie folgt zusammenfassen:

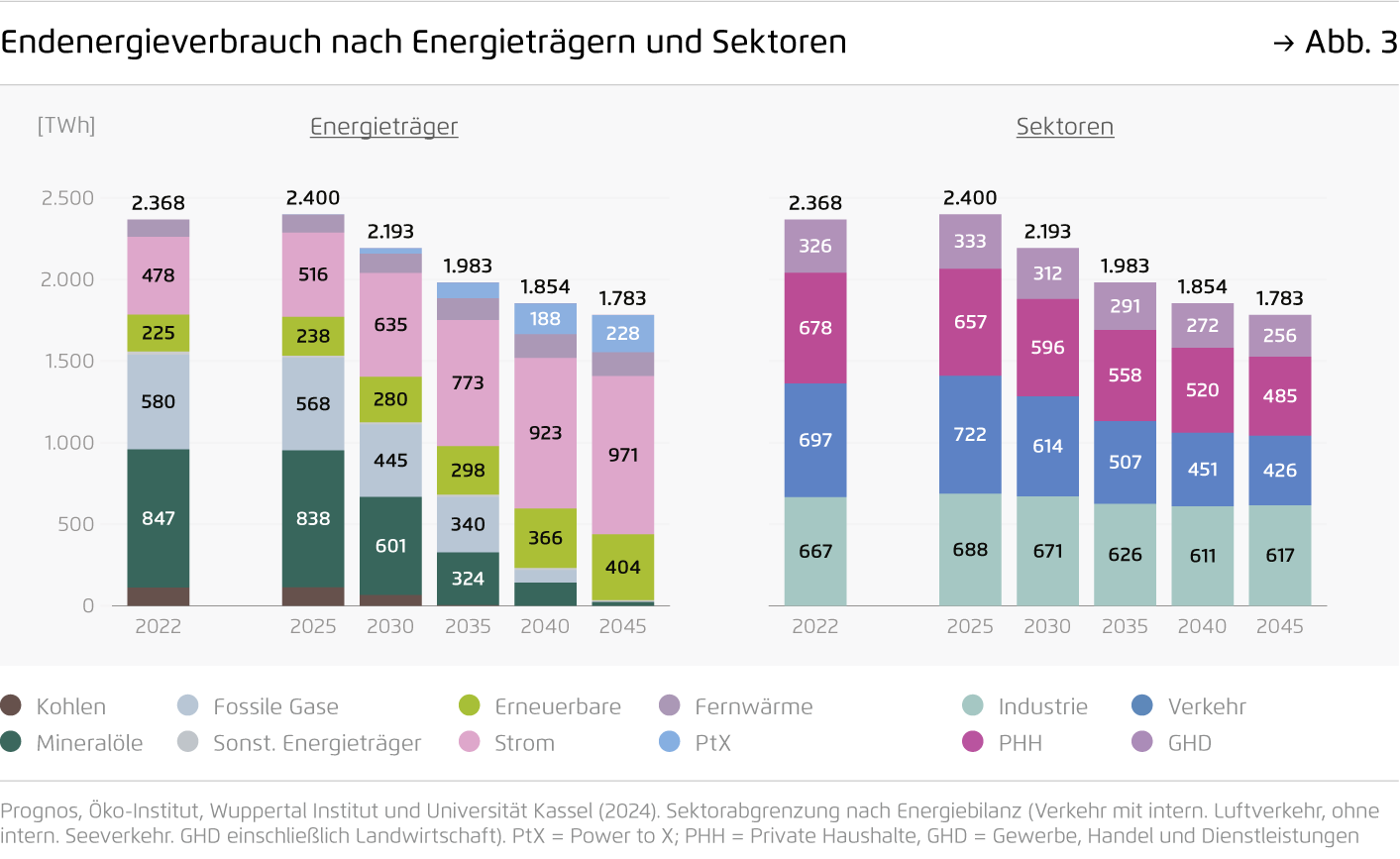

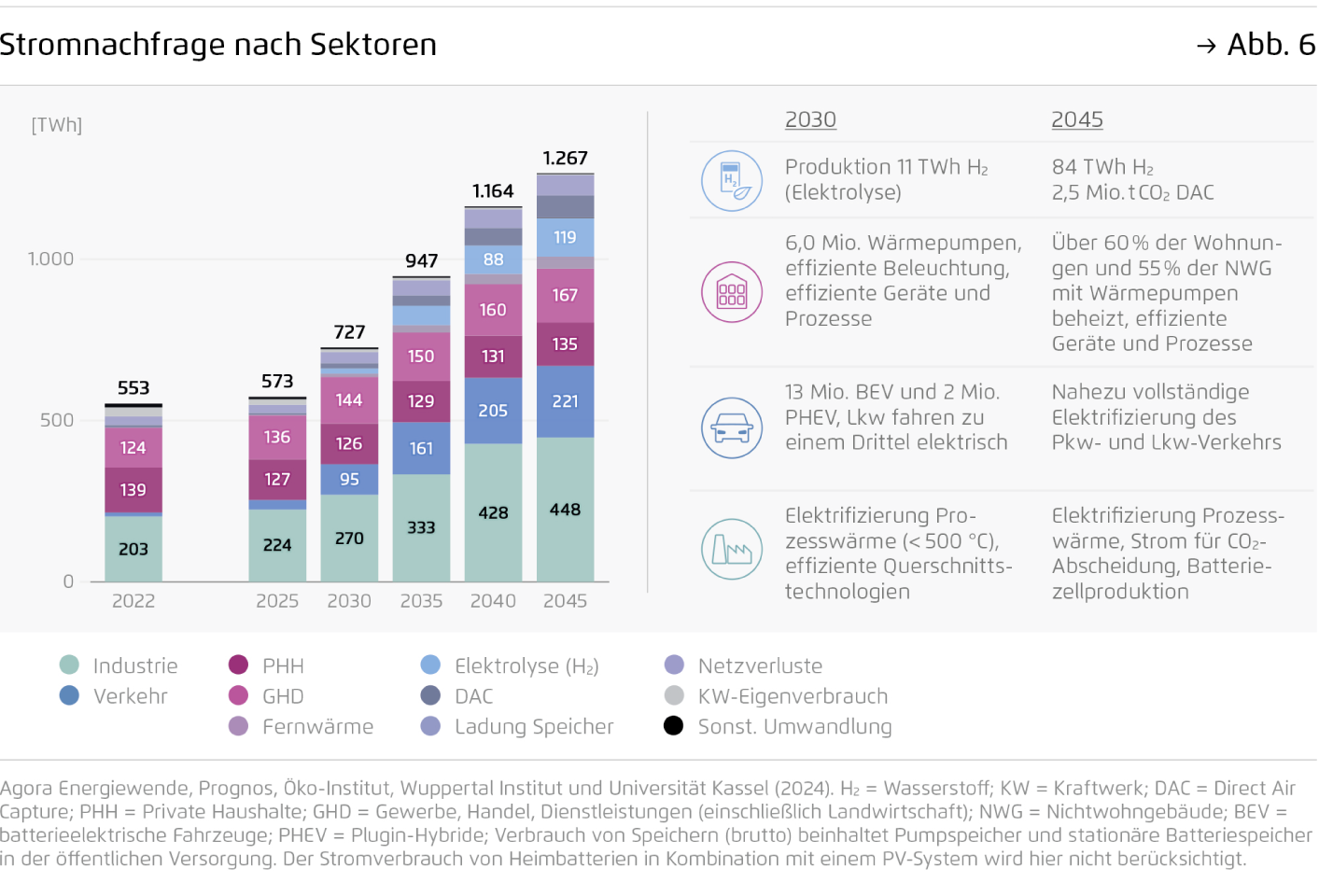

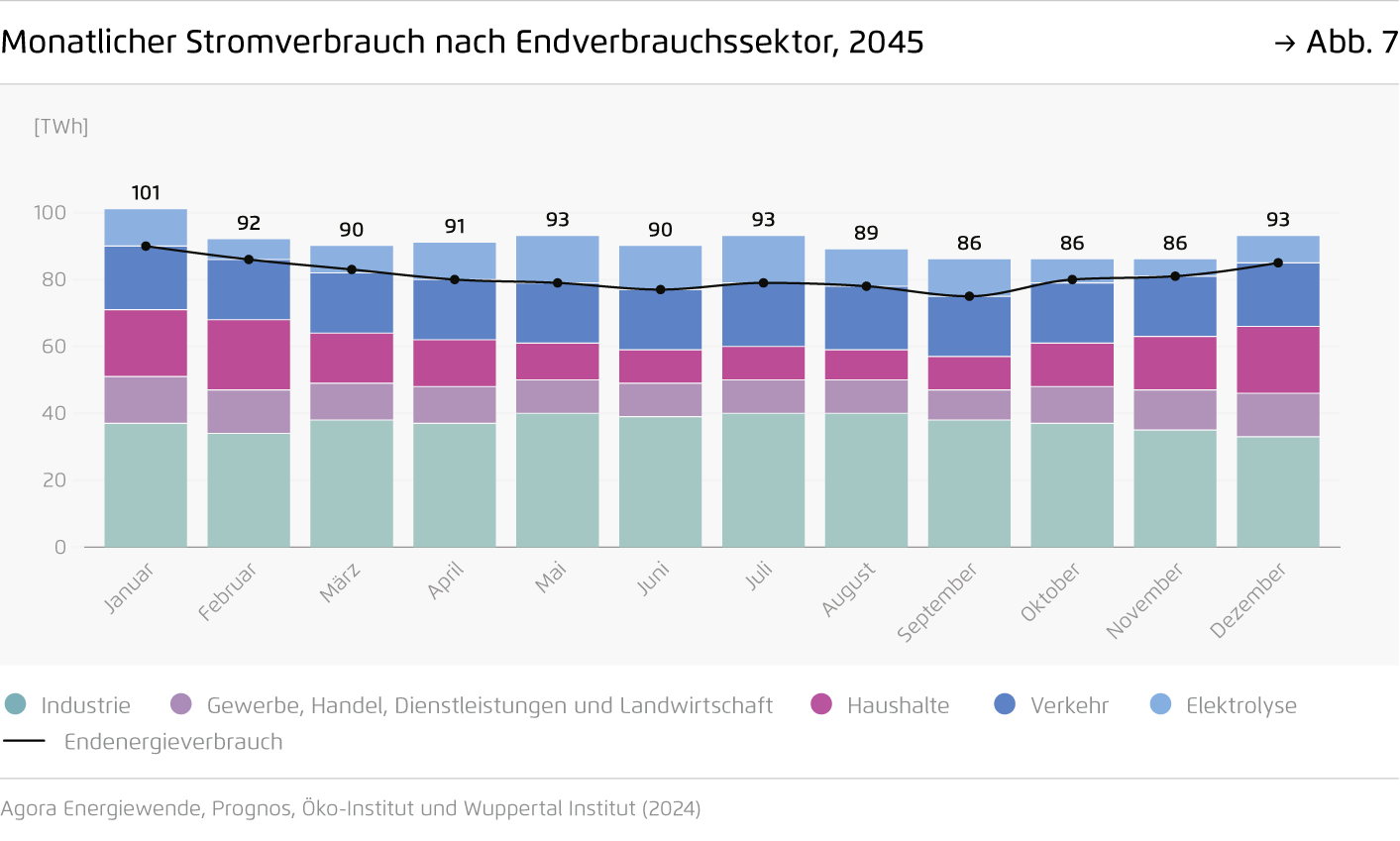

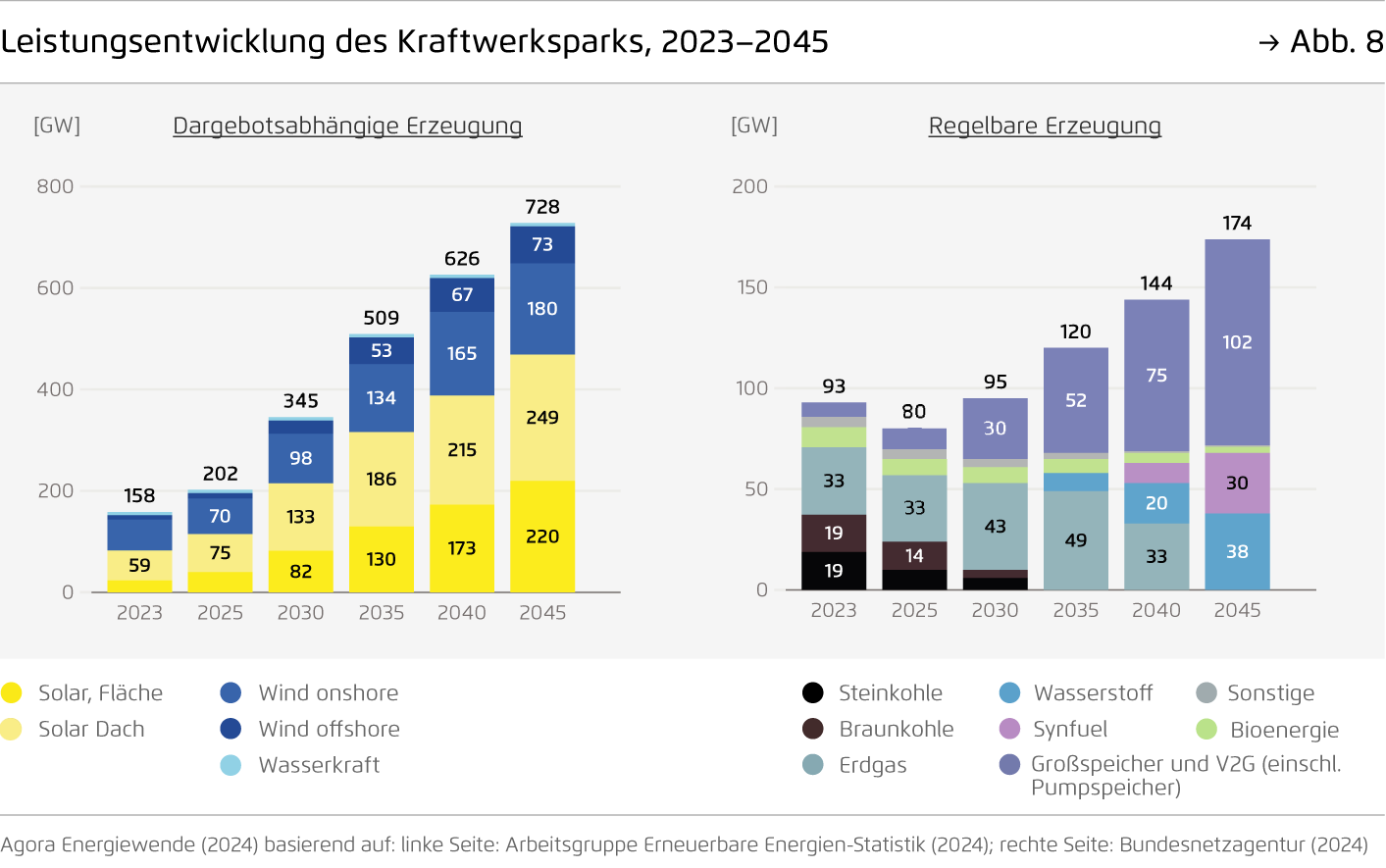

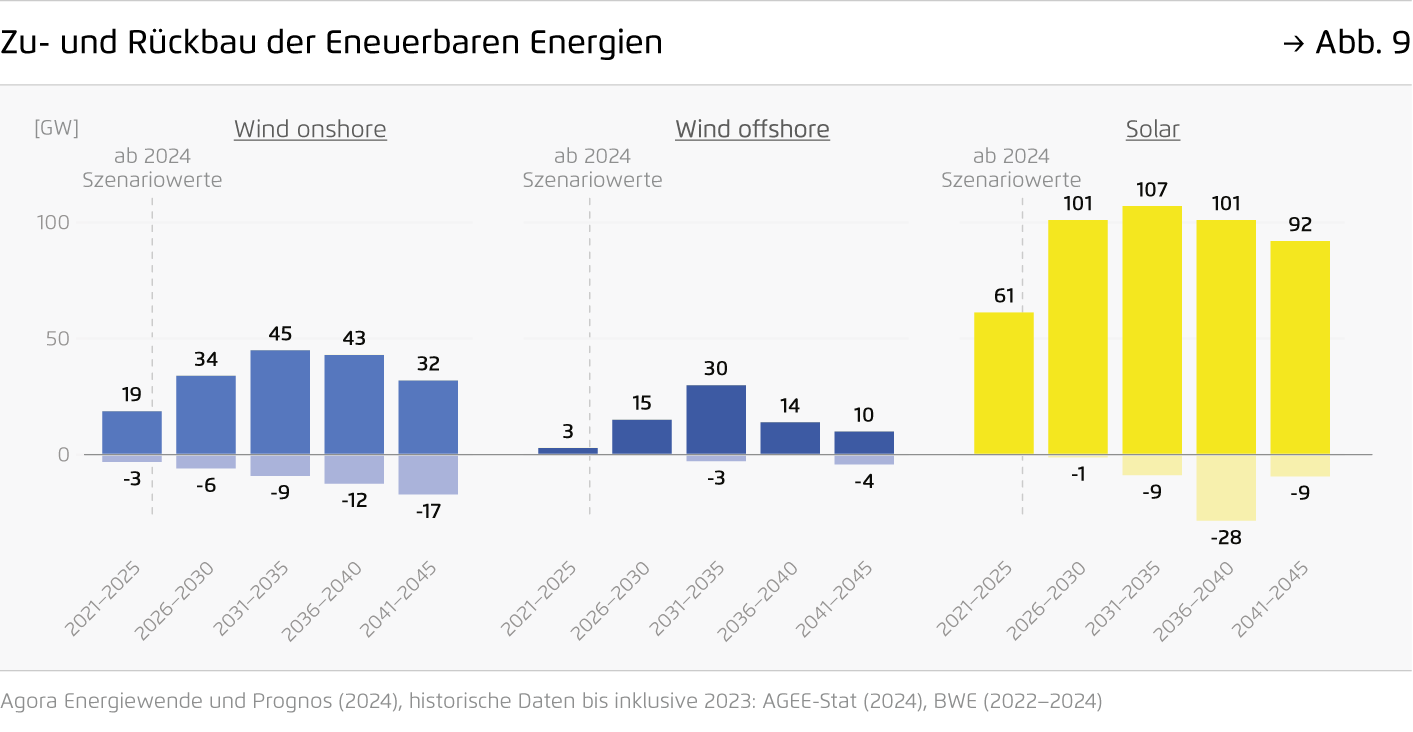

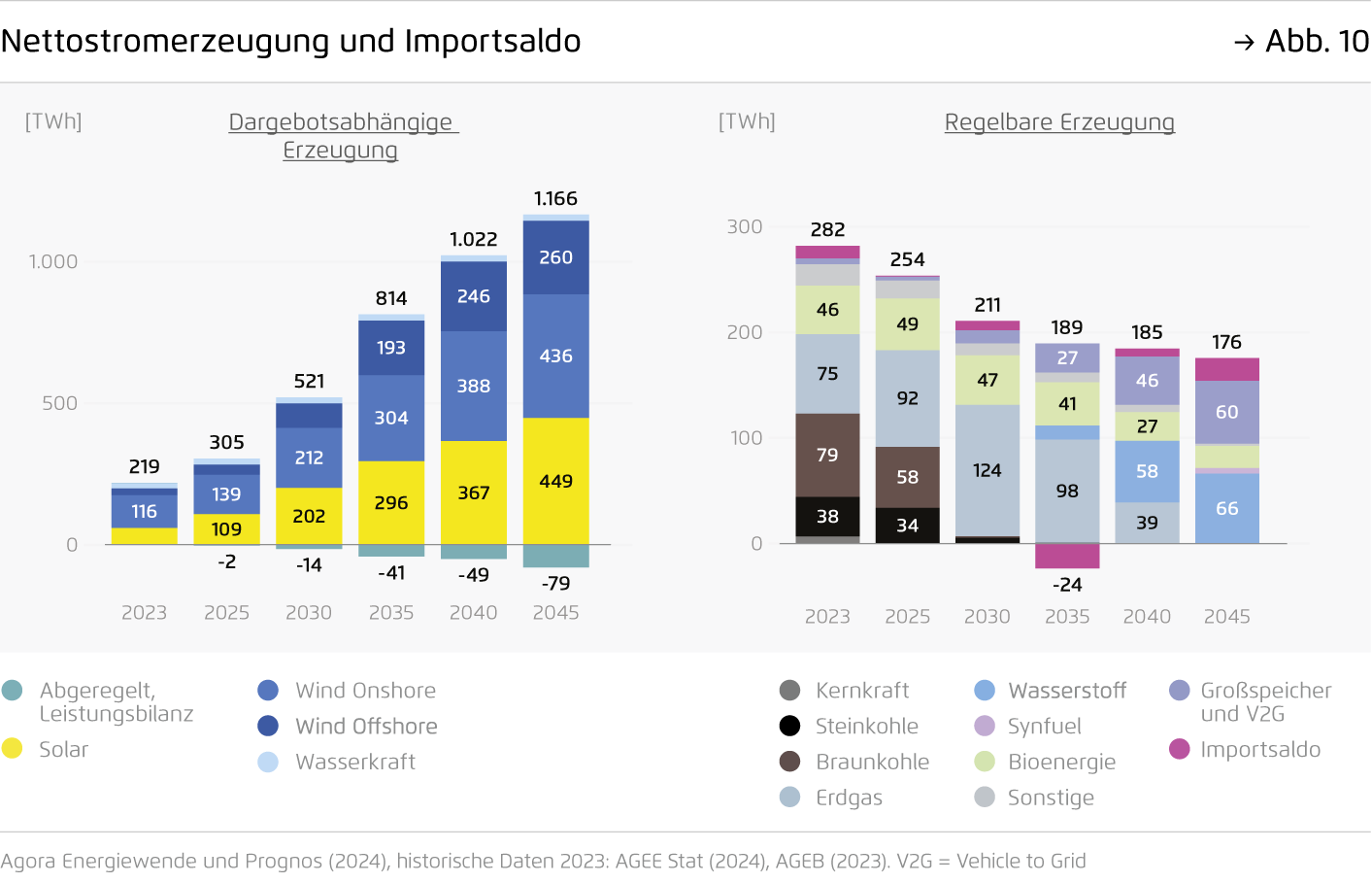

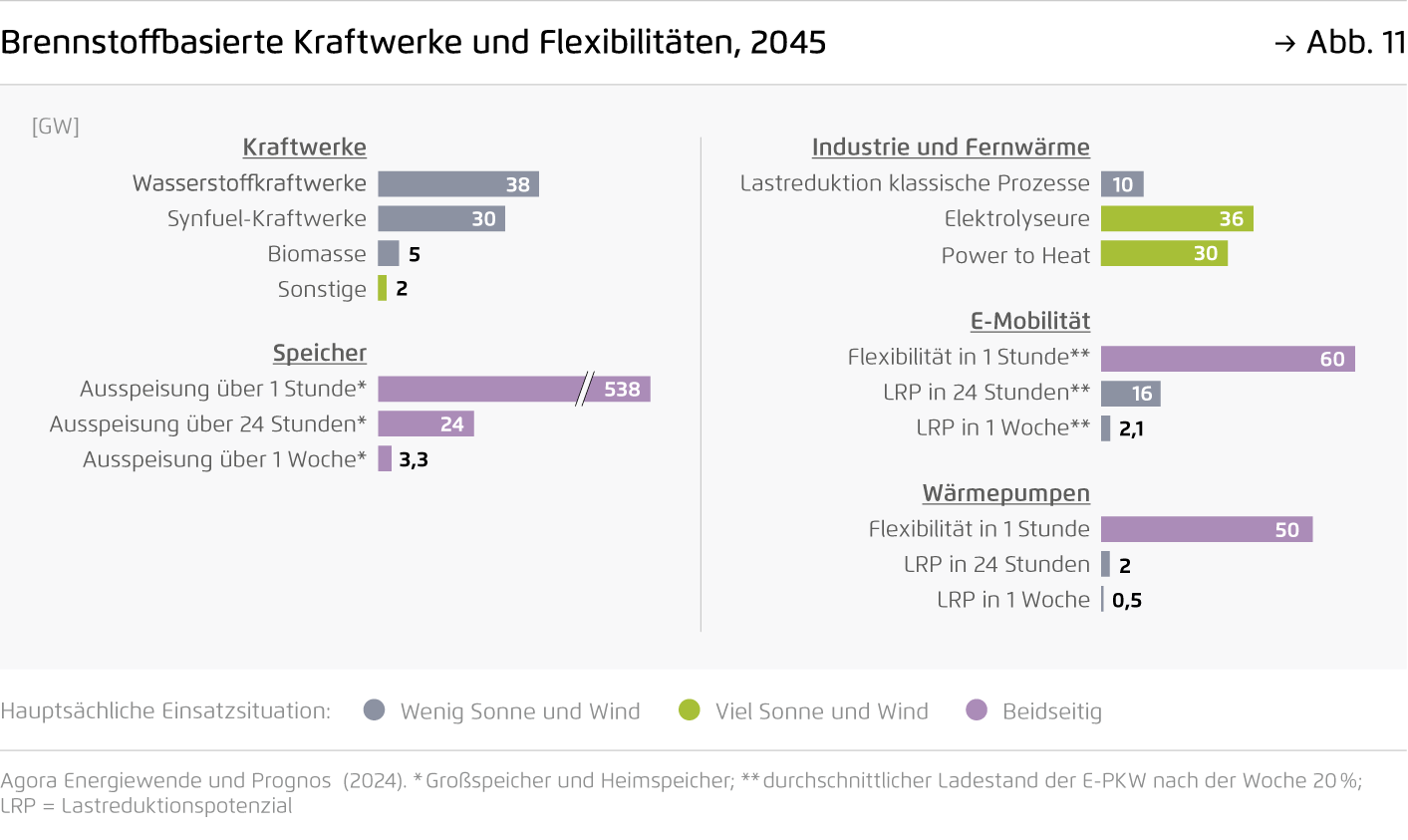

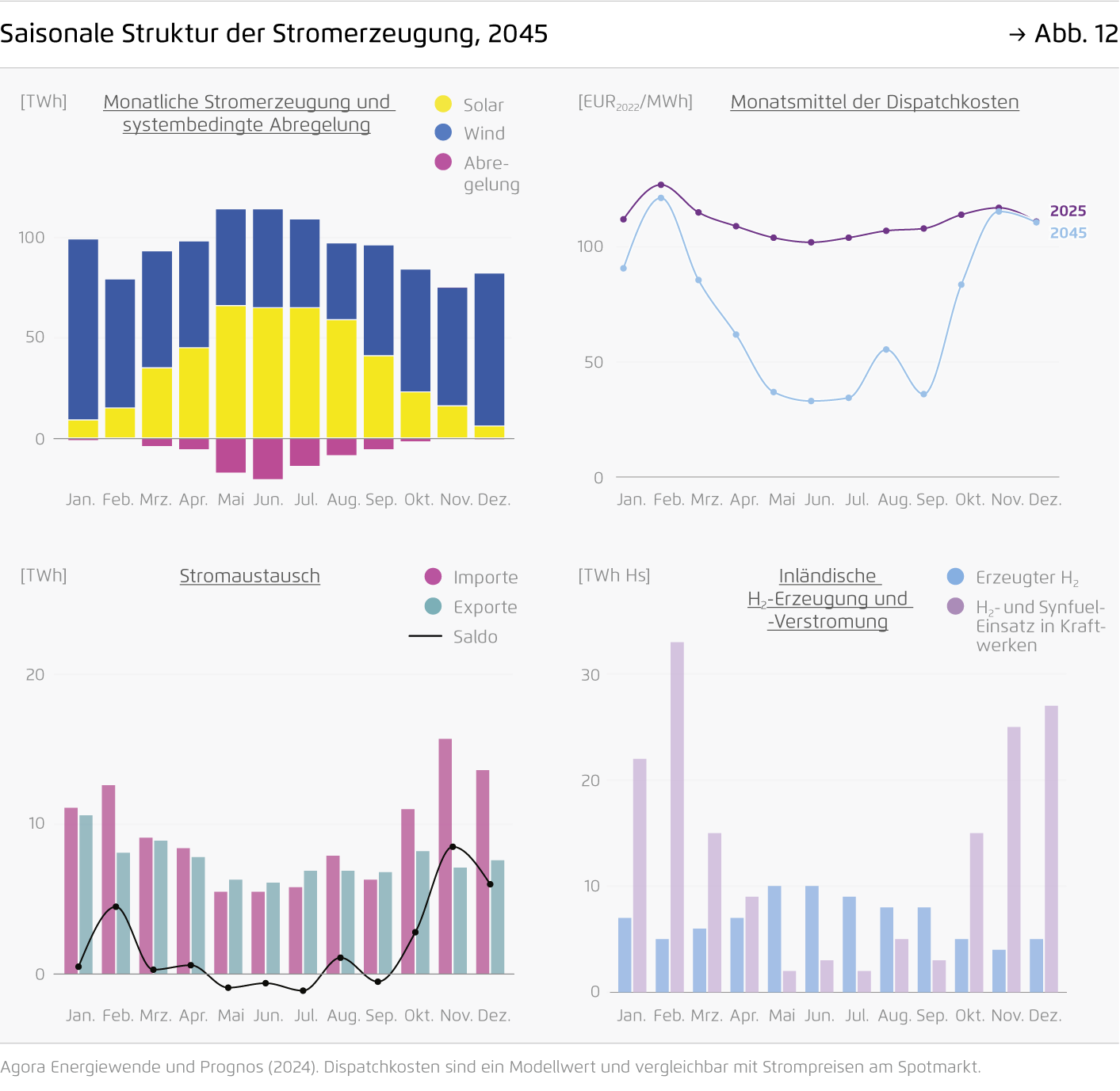

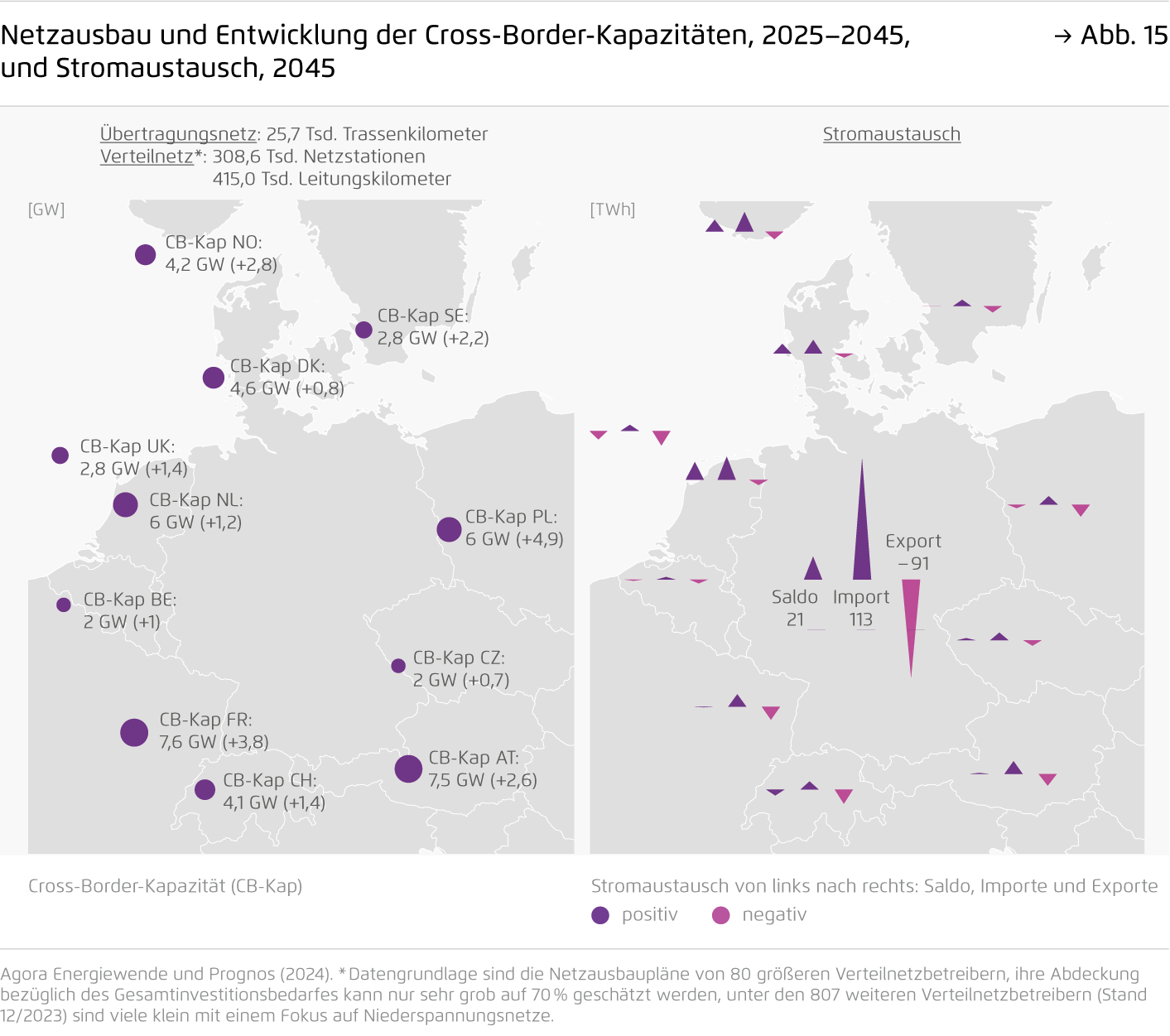

Günstige und zuverlässige Energieversorgung

Die Erneuerbaren Energien werden als günstigste Erzeugungsform bis 2045 auf 180 GW Onshore-Wind, 73 GW Offshore-Wind und 470 GW PV ausgebaut und dabei Einsparpotenziale beim Netzausbau gehoben. Die Stromnachfrage steigt von 525 TWh 2023 auf knapp 1.270 TWh 2045. Anreize zur Elektrifizierung stellen dabei sicher, dass Angebot und Nachfrage sich im Gleichtakt entwickeln und so die Kosten pro Kilowattstunde Strom bis 2030 mit 16 ct/kWh weitgehend konstant bleiben und danach bis 2045 auf weniger als 13 ct/kWh absinken. Eine beschleunigte Digitalisierung kombiniert mit preisbasierten Anreizen zur Flexibilisierung der Stromnachfrage und Speicher sichern eine zuverlässige und kostenoptimierte Versorgung. Insgesamt reduziert sich die Abhängigkeit von Energieimporten bis 2045 um rund 85 Prozent.

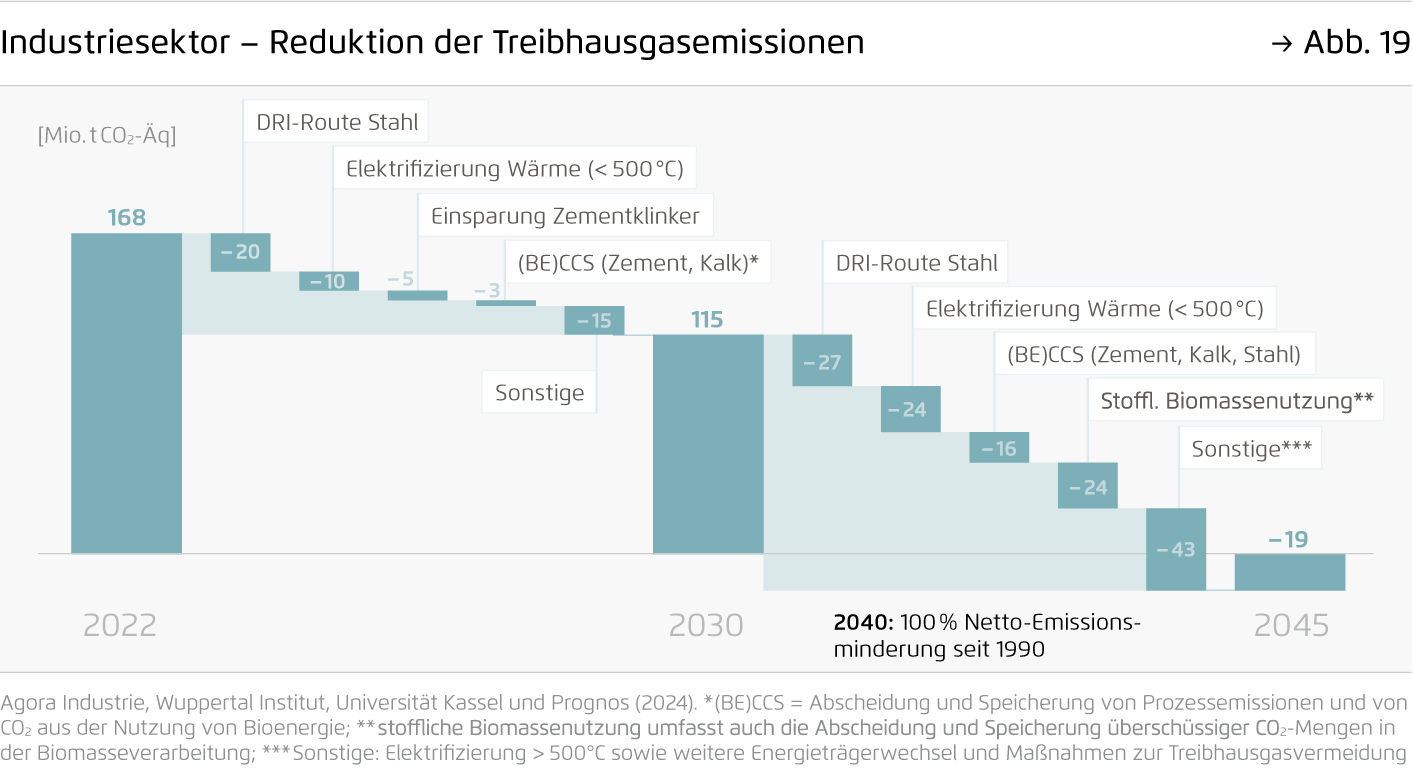

Impulse für eine innovative und wettbewerbsfähige Wirtschaft

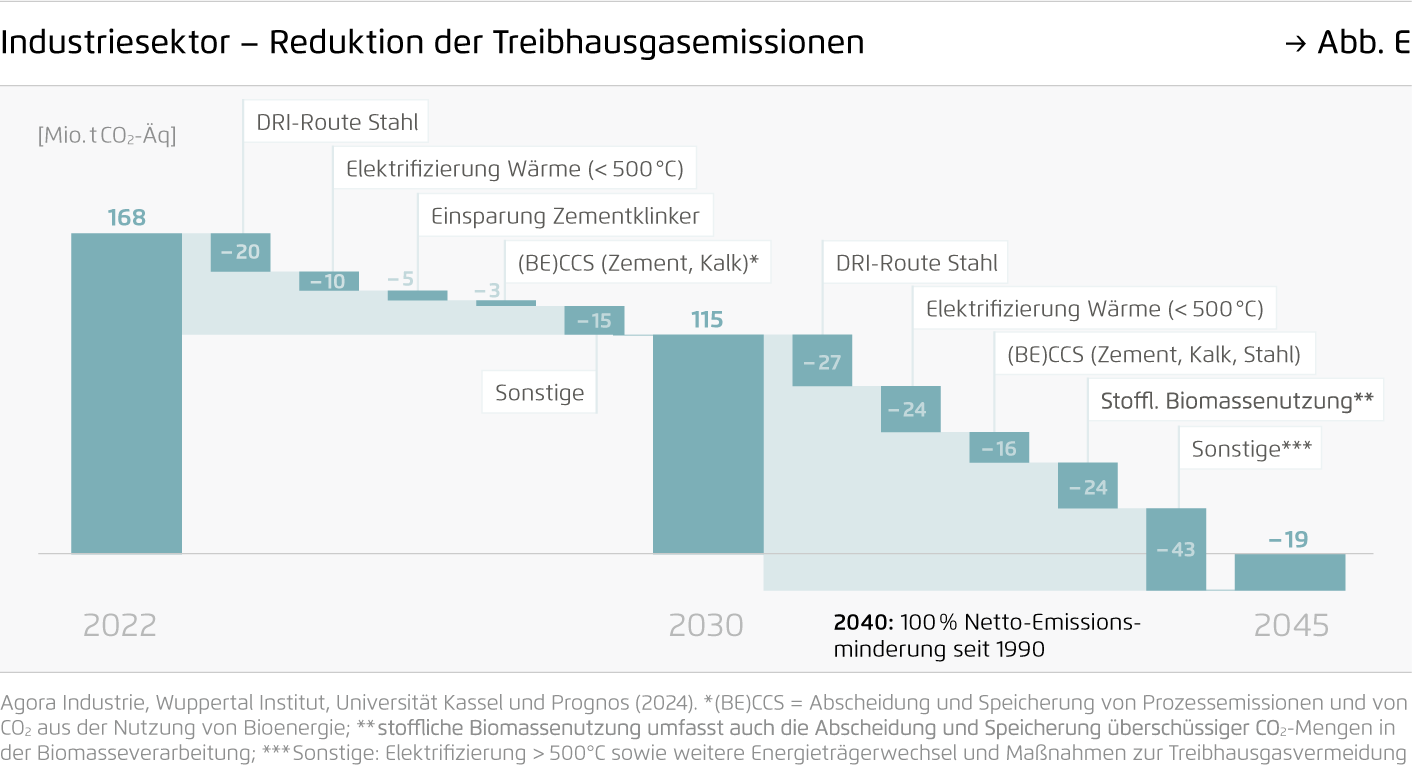

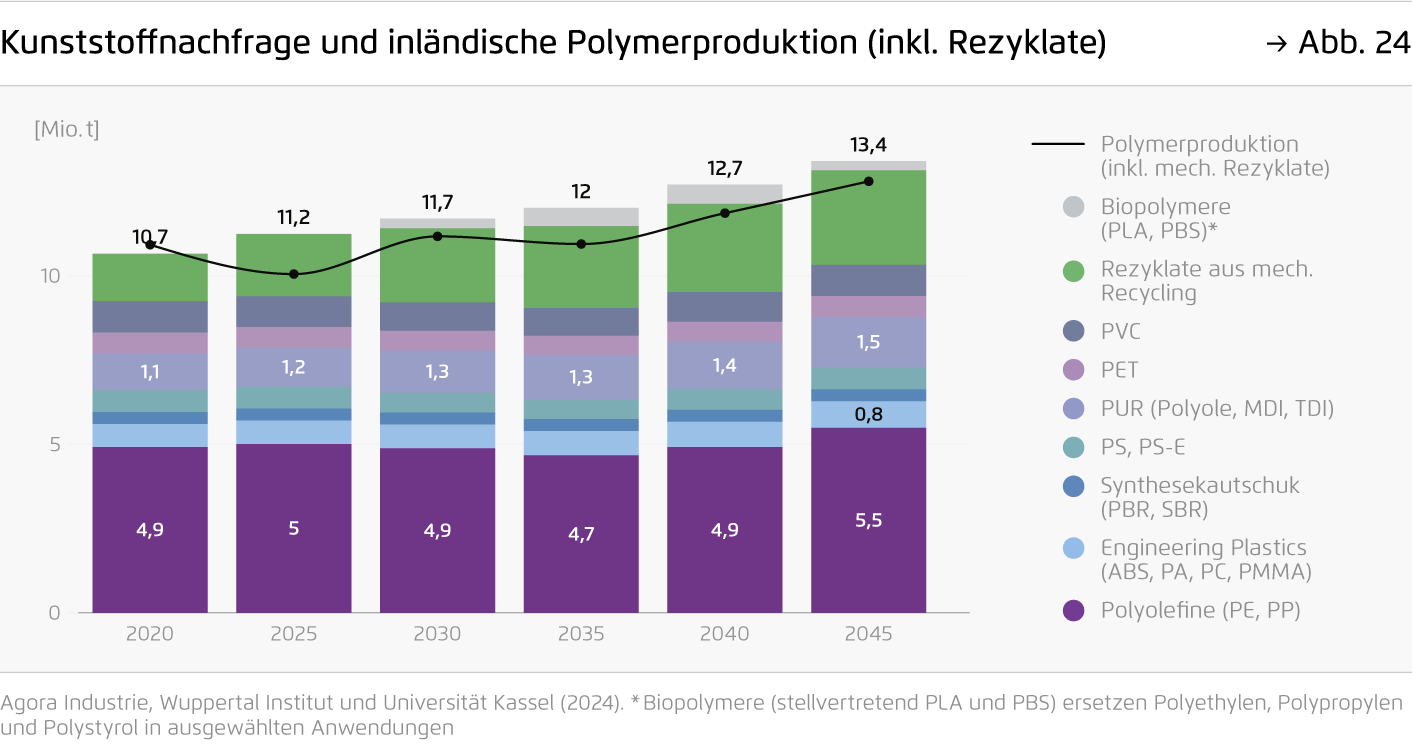

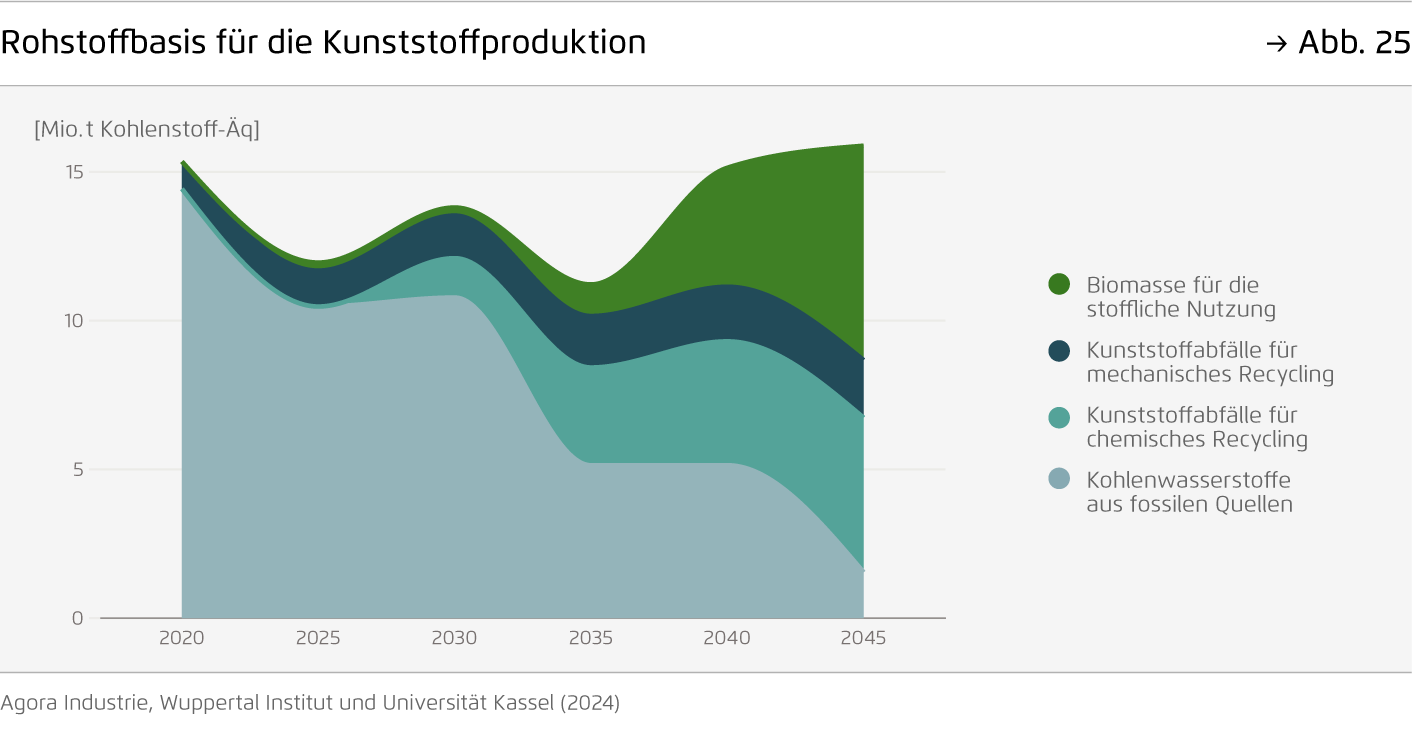

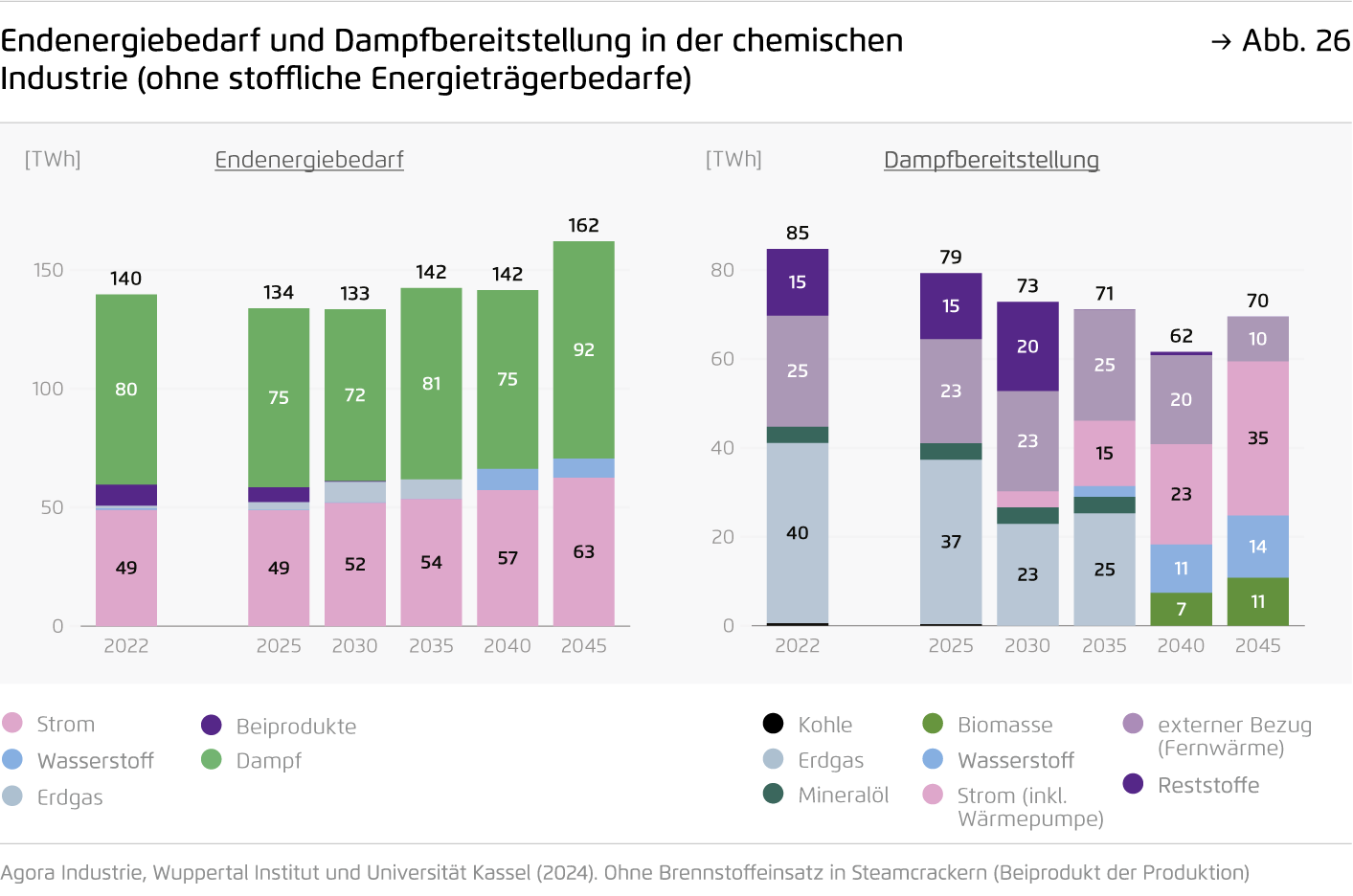

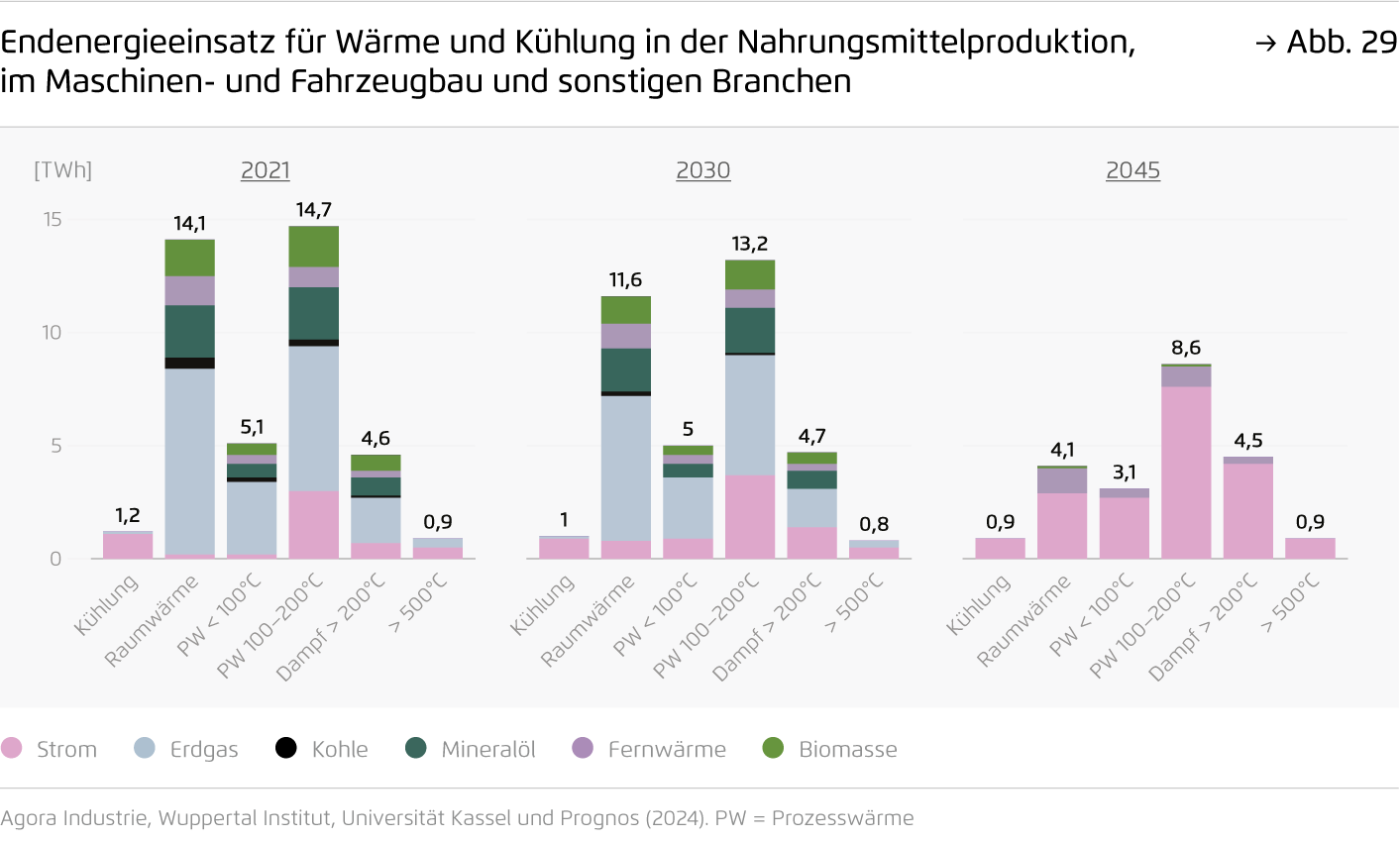

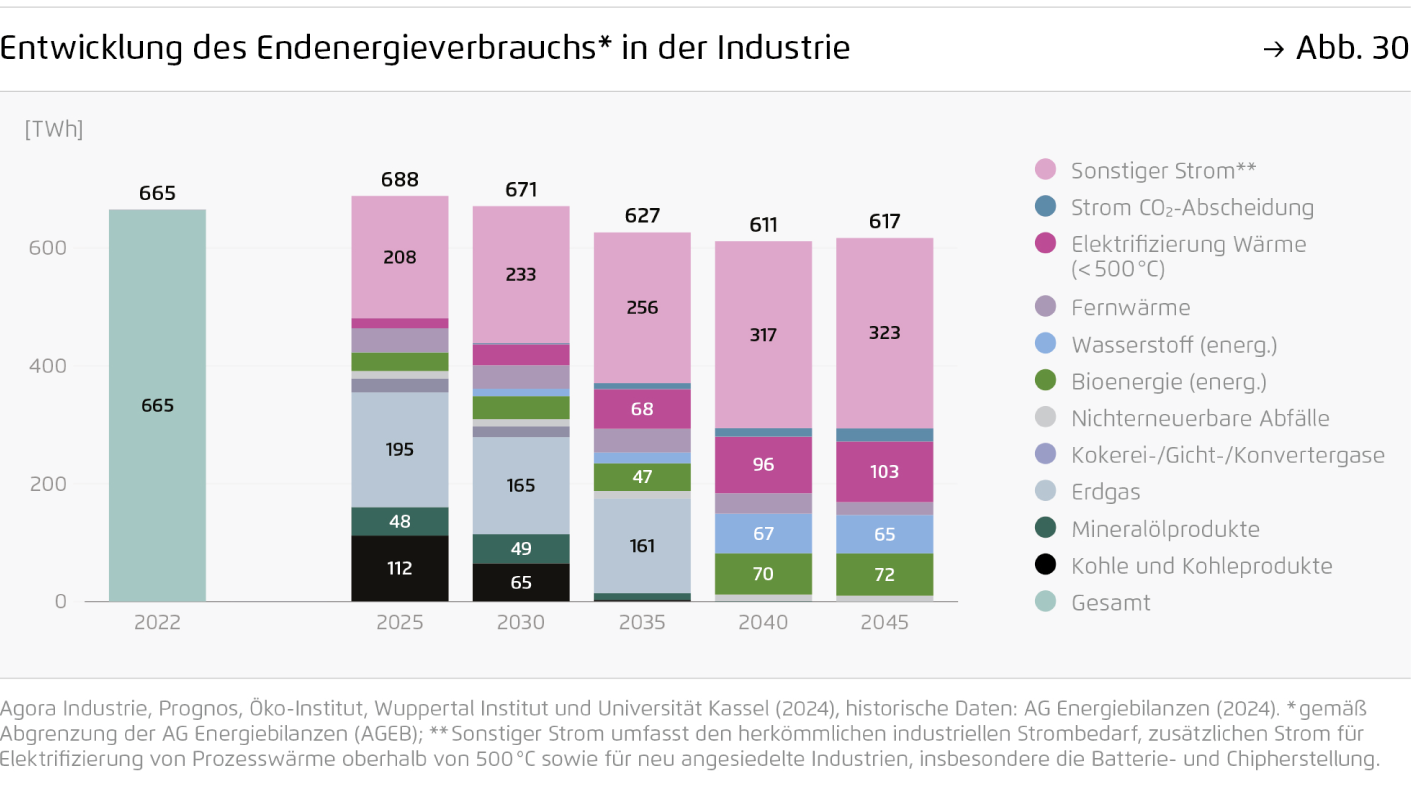

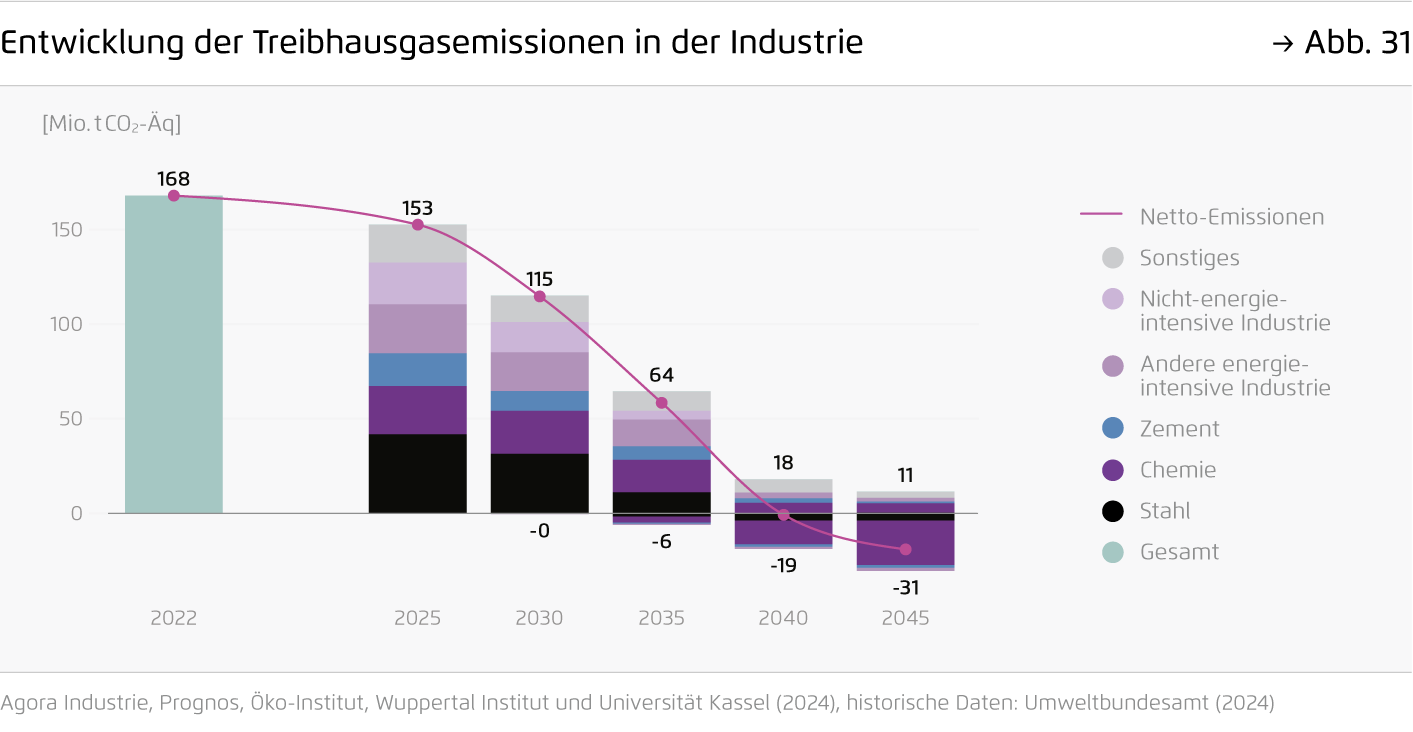

Investitionen in klimaneutrale Verfahren und Produkte helfen der Wirtschaft aus der Krise, ermöglicht durch eine Mischung aus preisbasierten Anreizen und Förderung sowie Instrumenten zur Verbesserung der Planungssicherheit. Der Einsatz industrieller Wärmepumpen in Kombination mit Abwärme führt zu einer massiven Effizienzsteigerung und ermöglicht so eine wettbewerbsfähige Wärmeversorgung der Industrie. Der Erdgasverbrauch sinkt bis zum Jahr 2040 bis 2045 auf nahe null, der Stromverbrauch verdoppelt sich gegenüber 2025 auf knapp 450 TWh. Es entstehen neue Wertschöpfungsketten, zum Beispiel indem bislang importierte fossile Rohstoffe in der Chemieindustrie durch im Inland nachhaltig angebaute Biomasse ersetzt werden. Im Jahr 2045 werden Netto-Negativemissionen in Höhe von 19 Mio. t CO₂ innerhalb des Industriesektors gebunden.

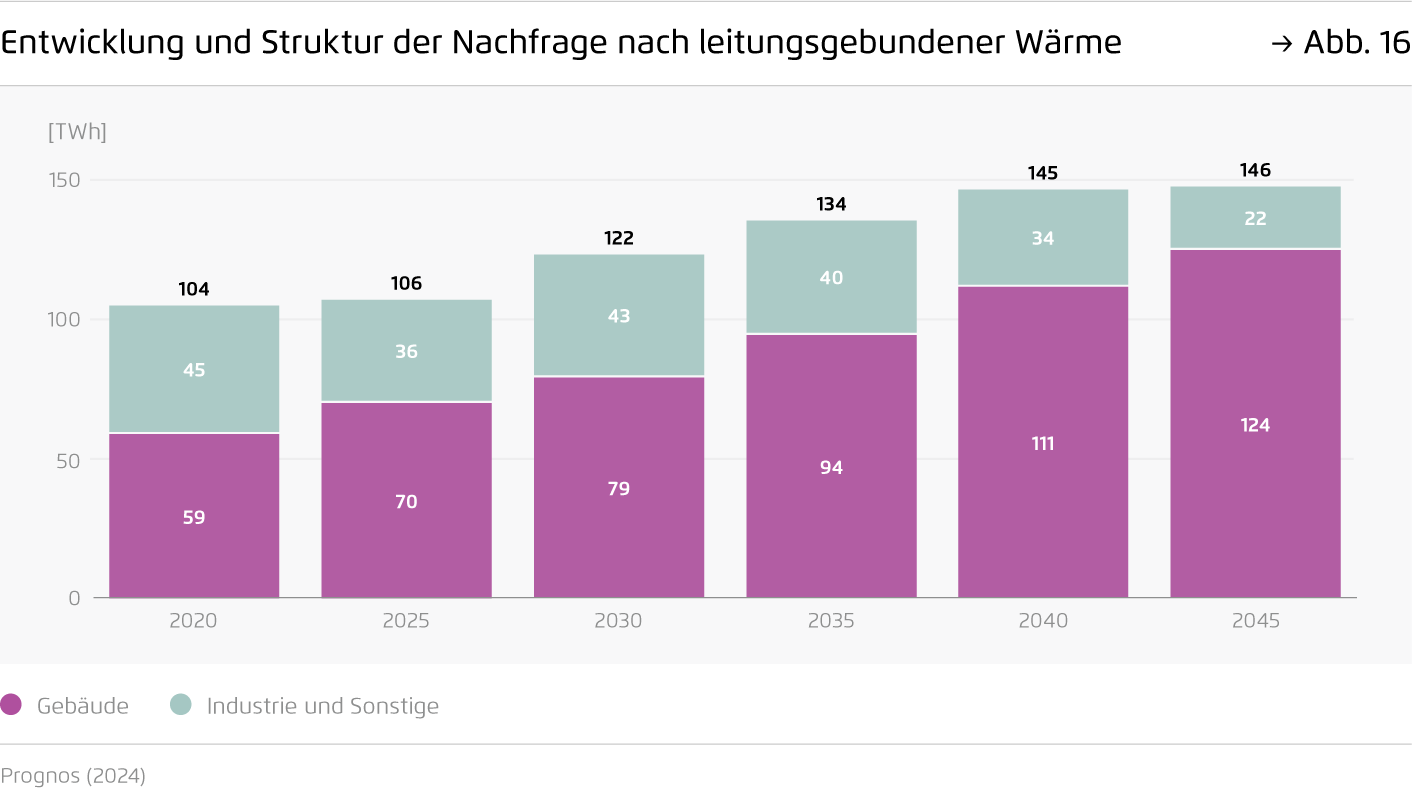

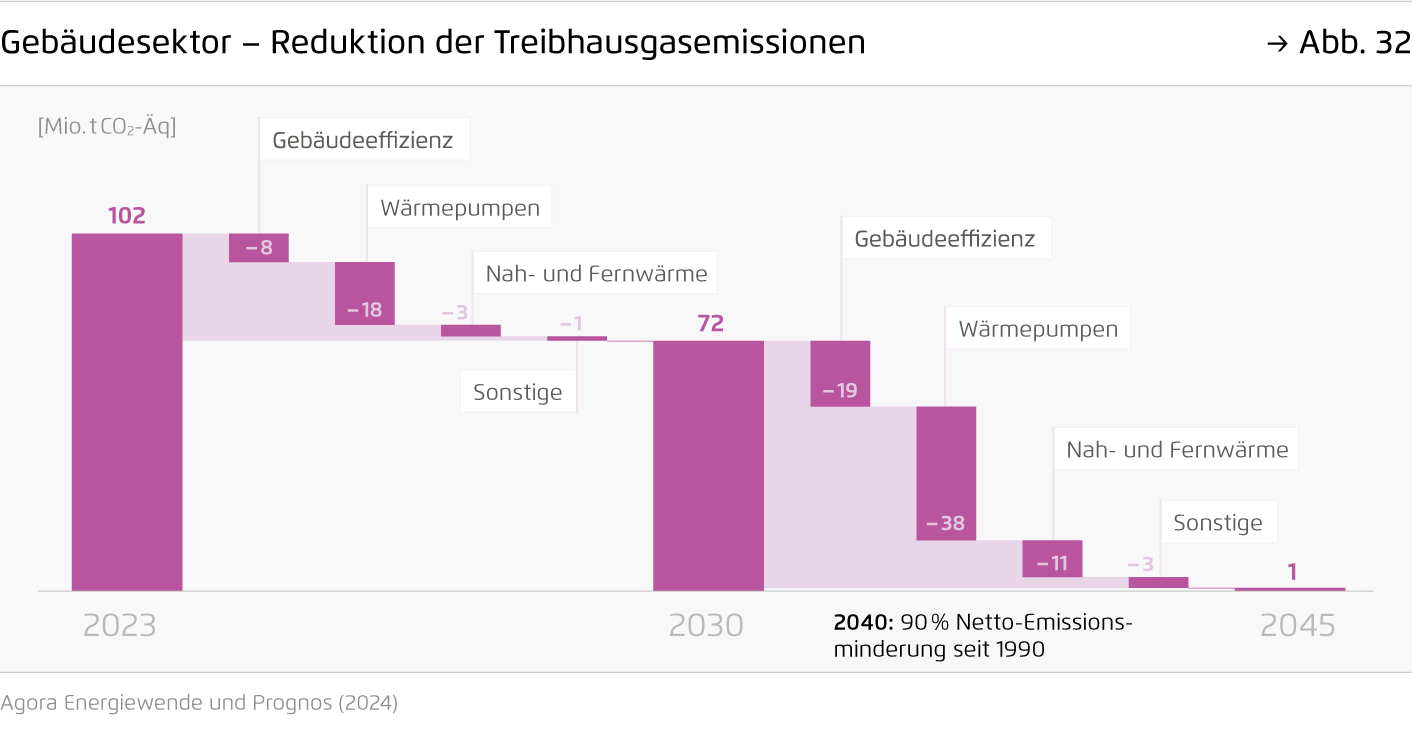

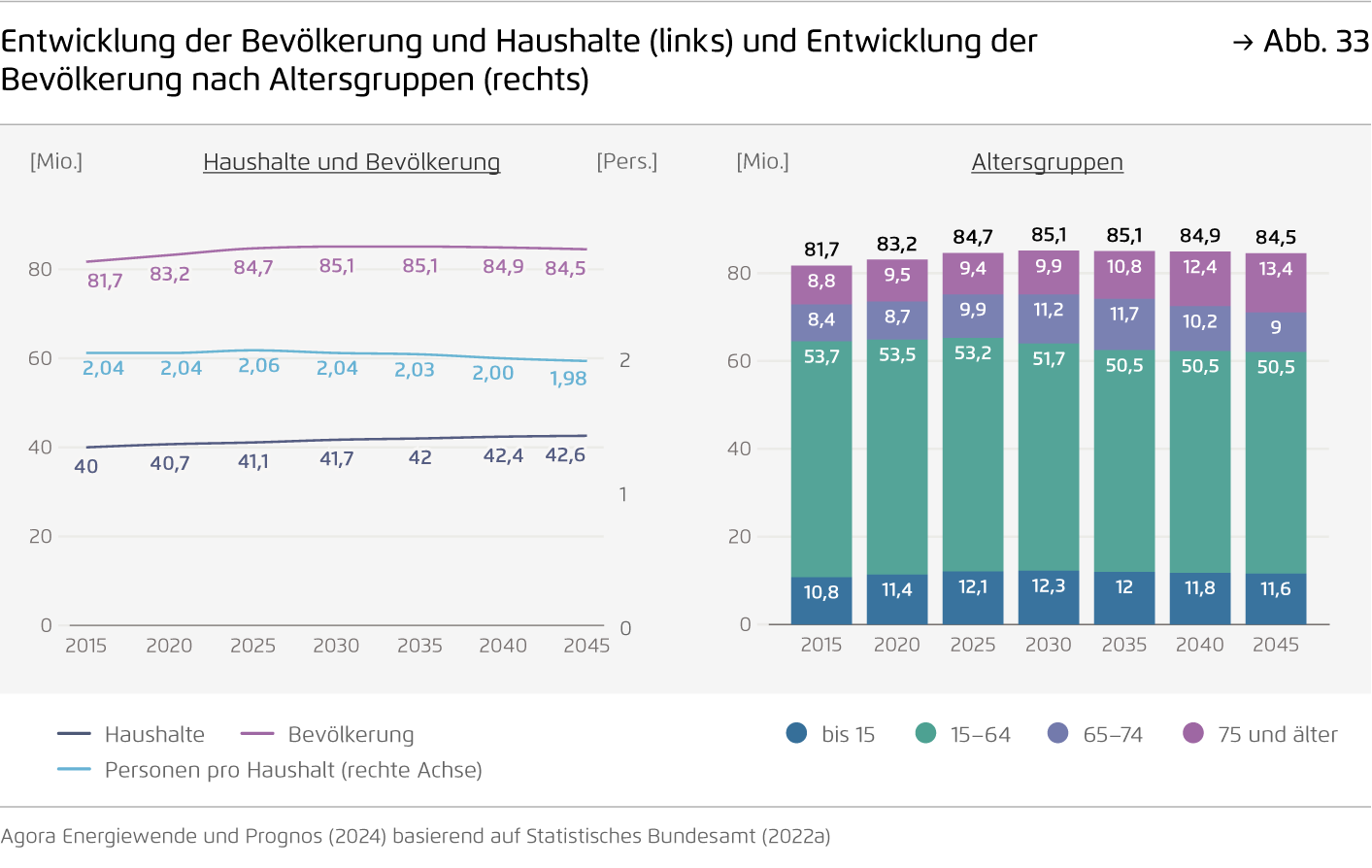

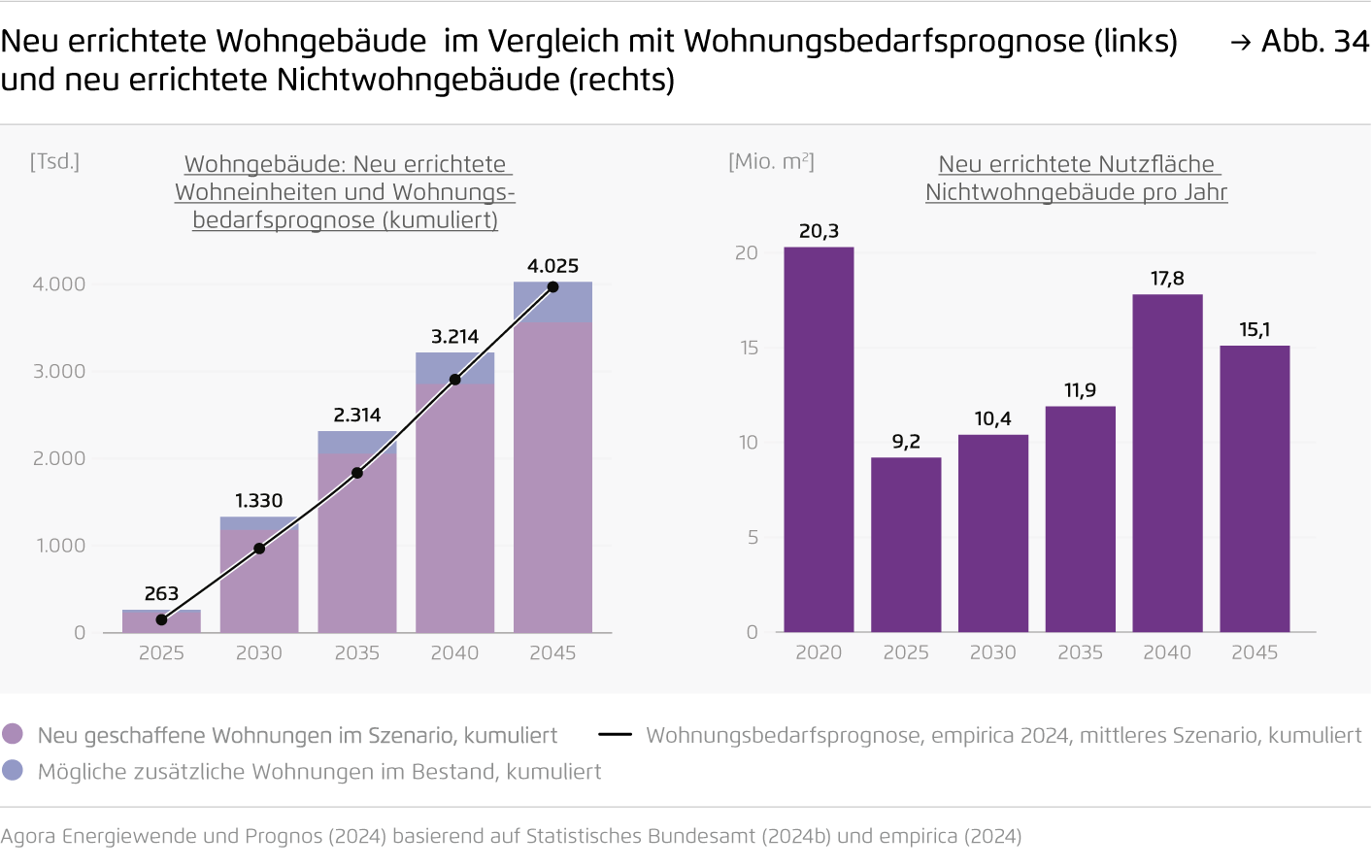

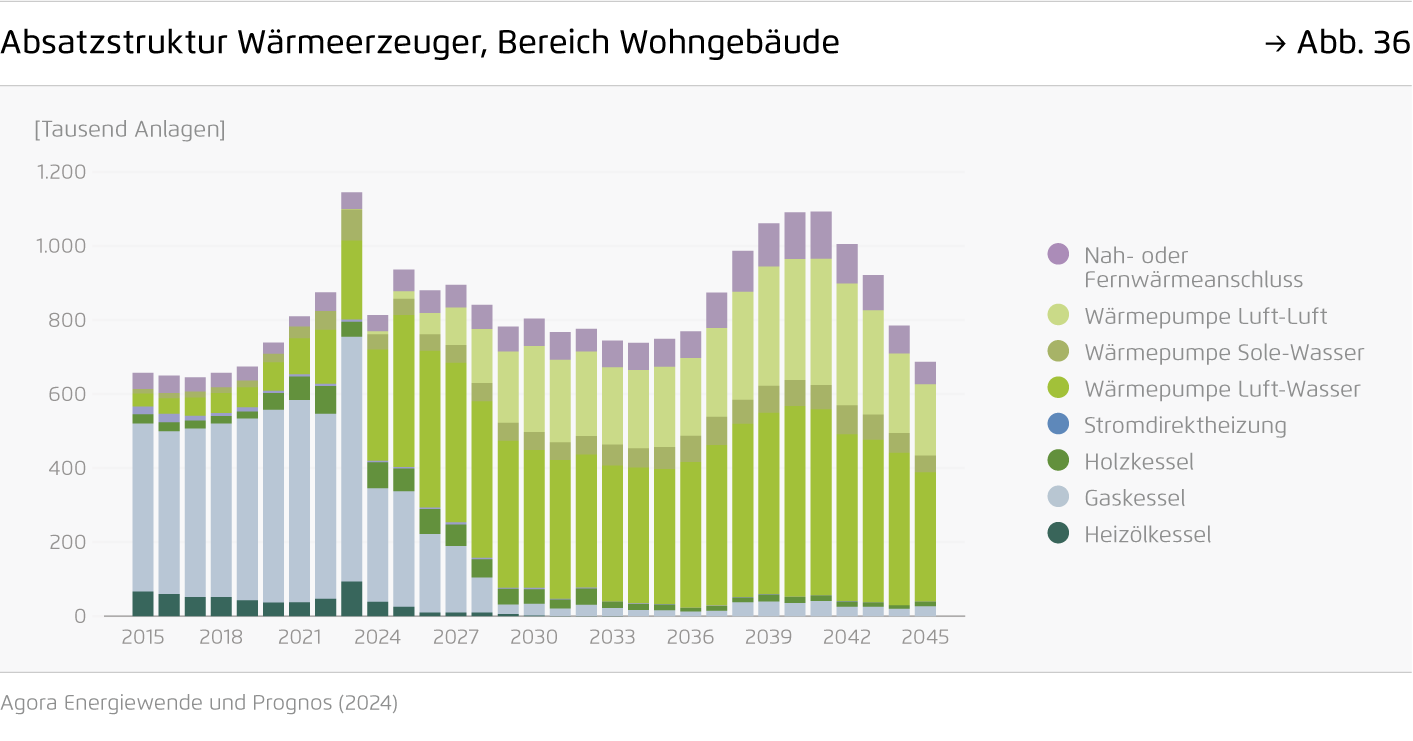

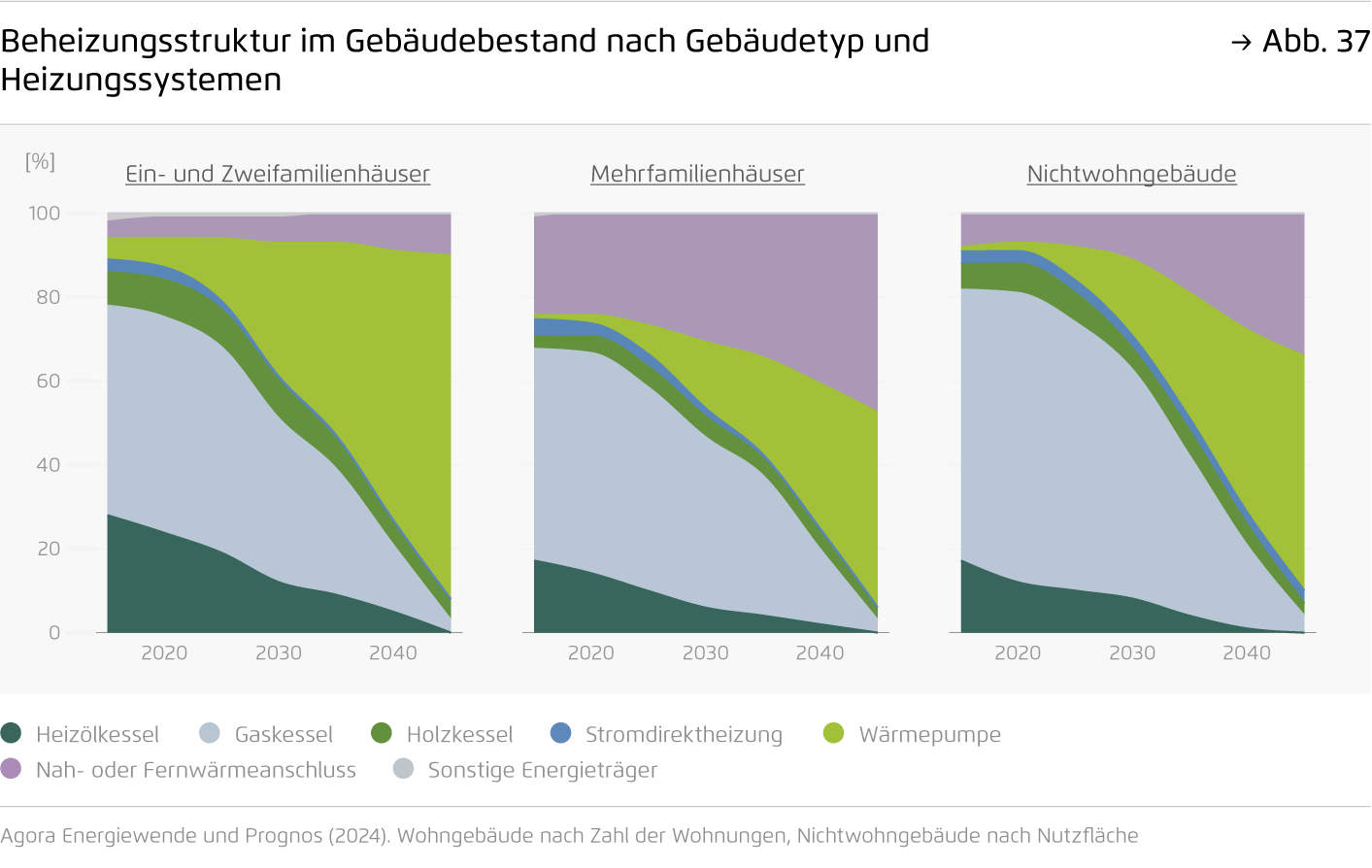

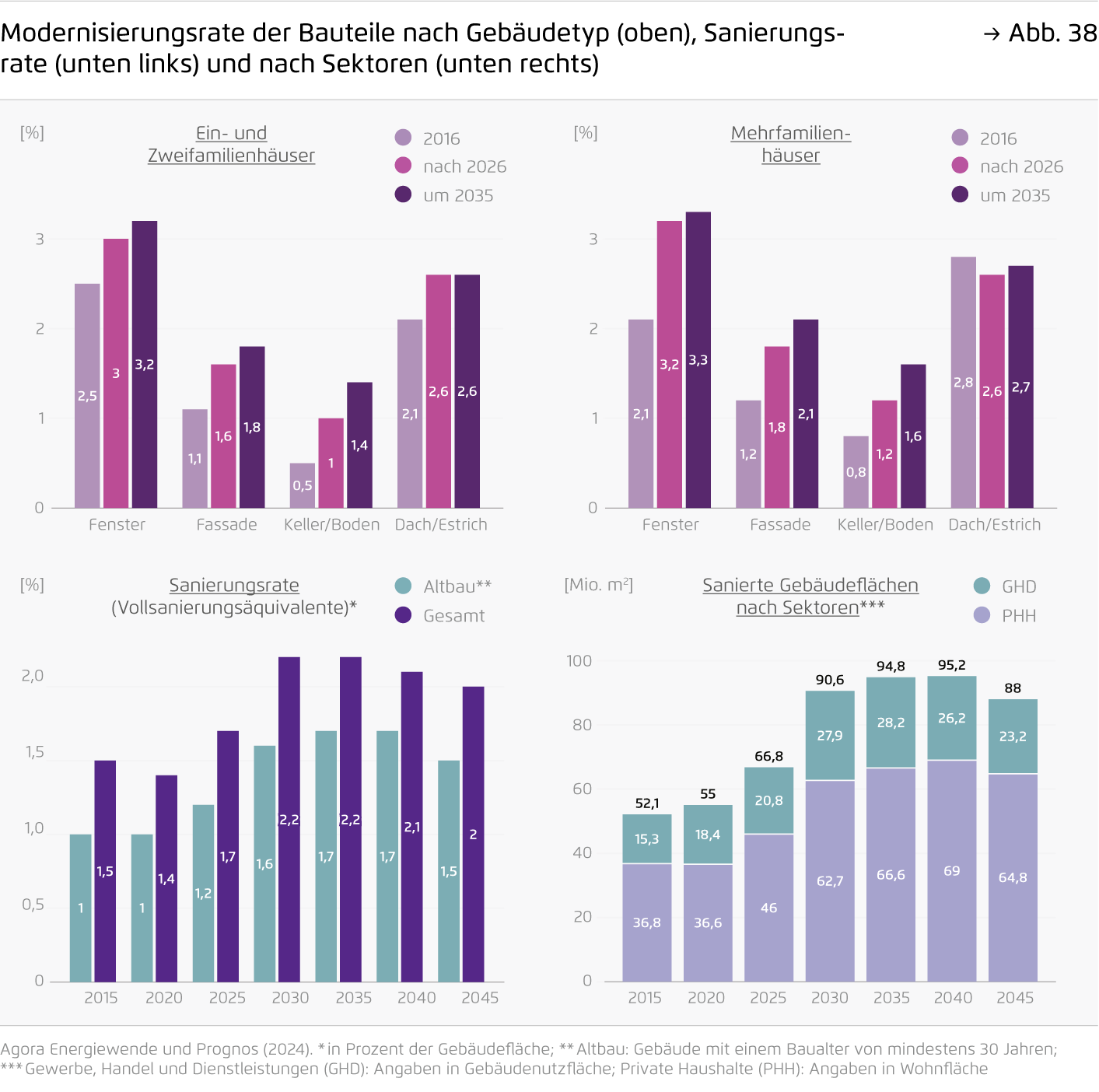

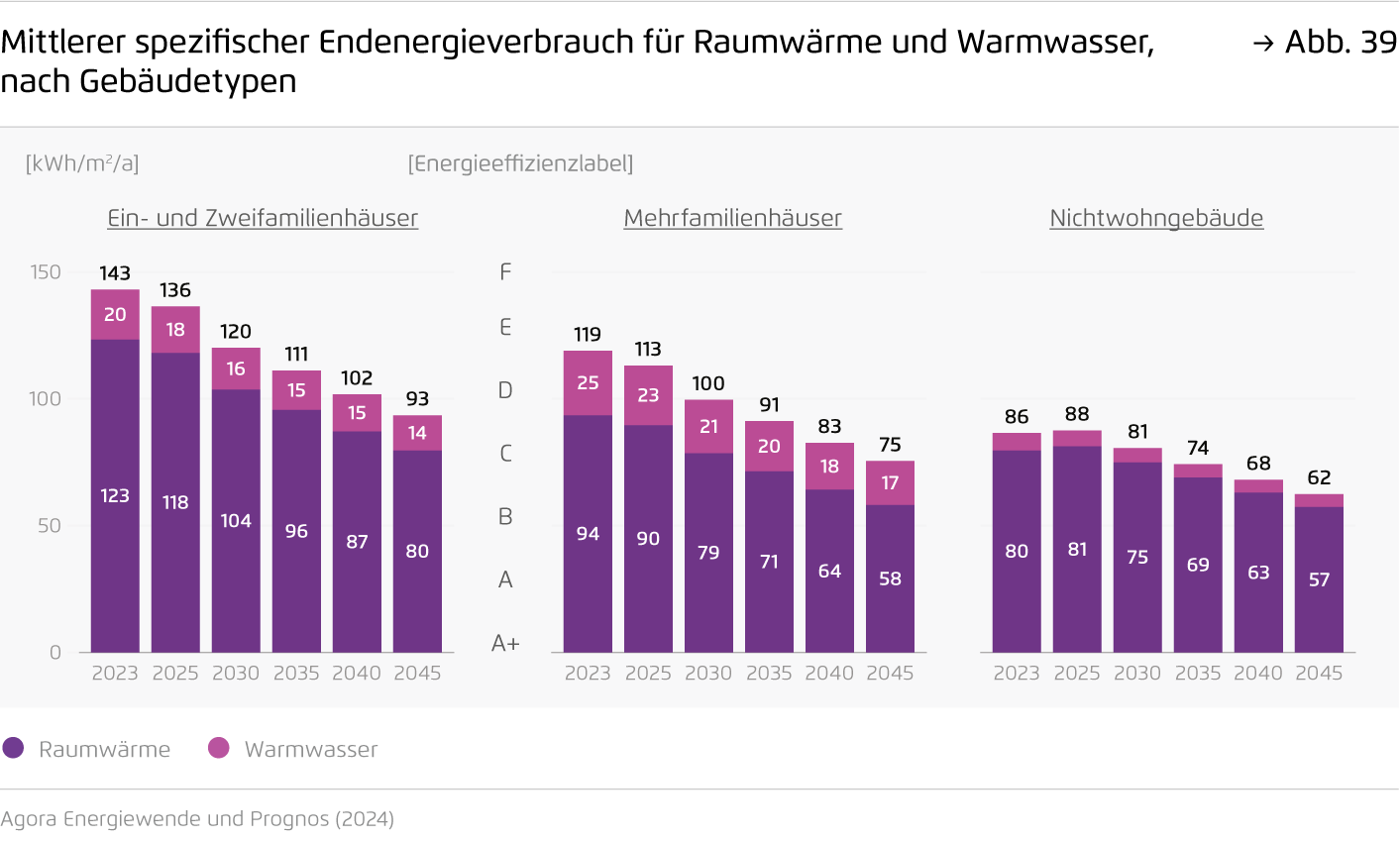

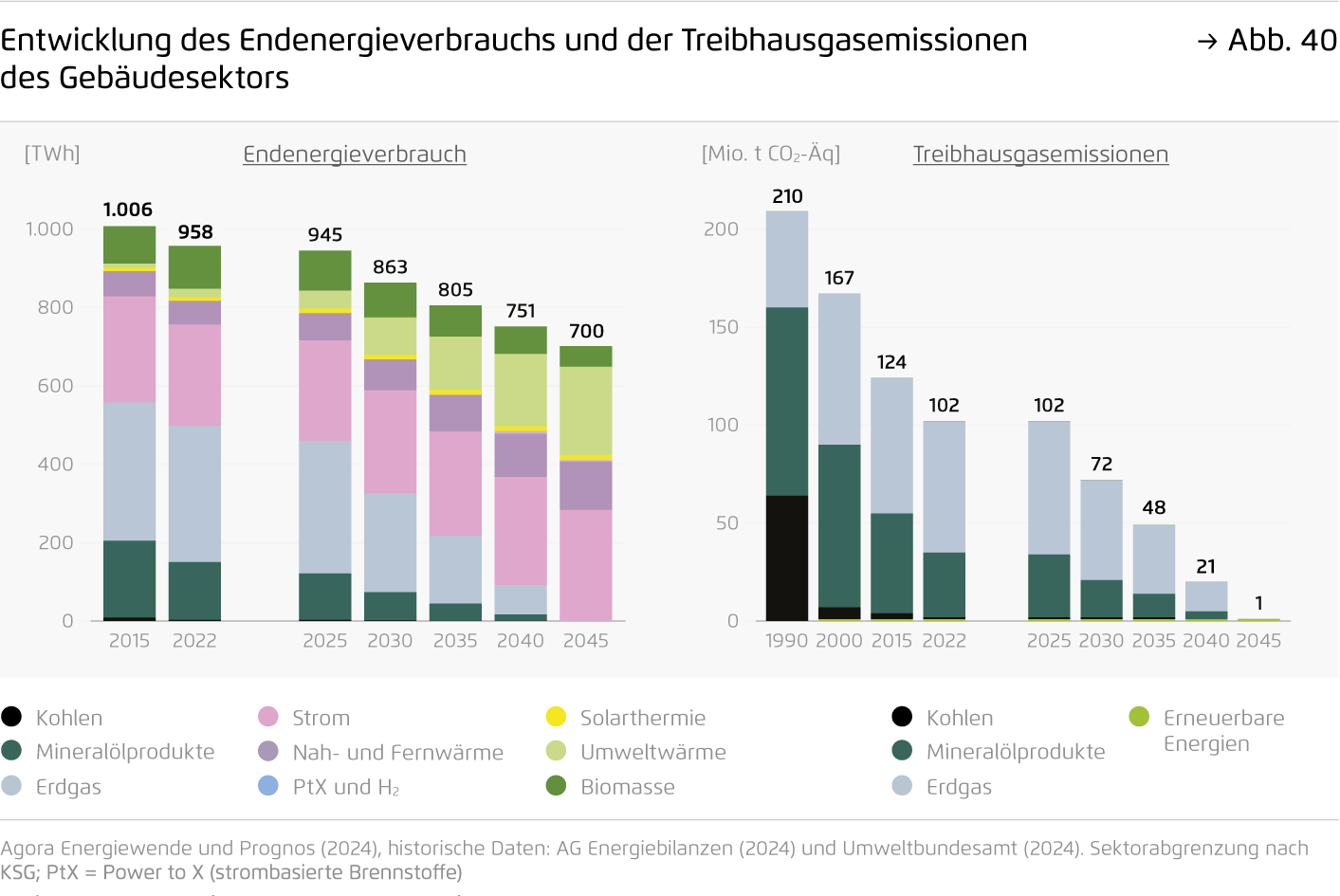

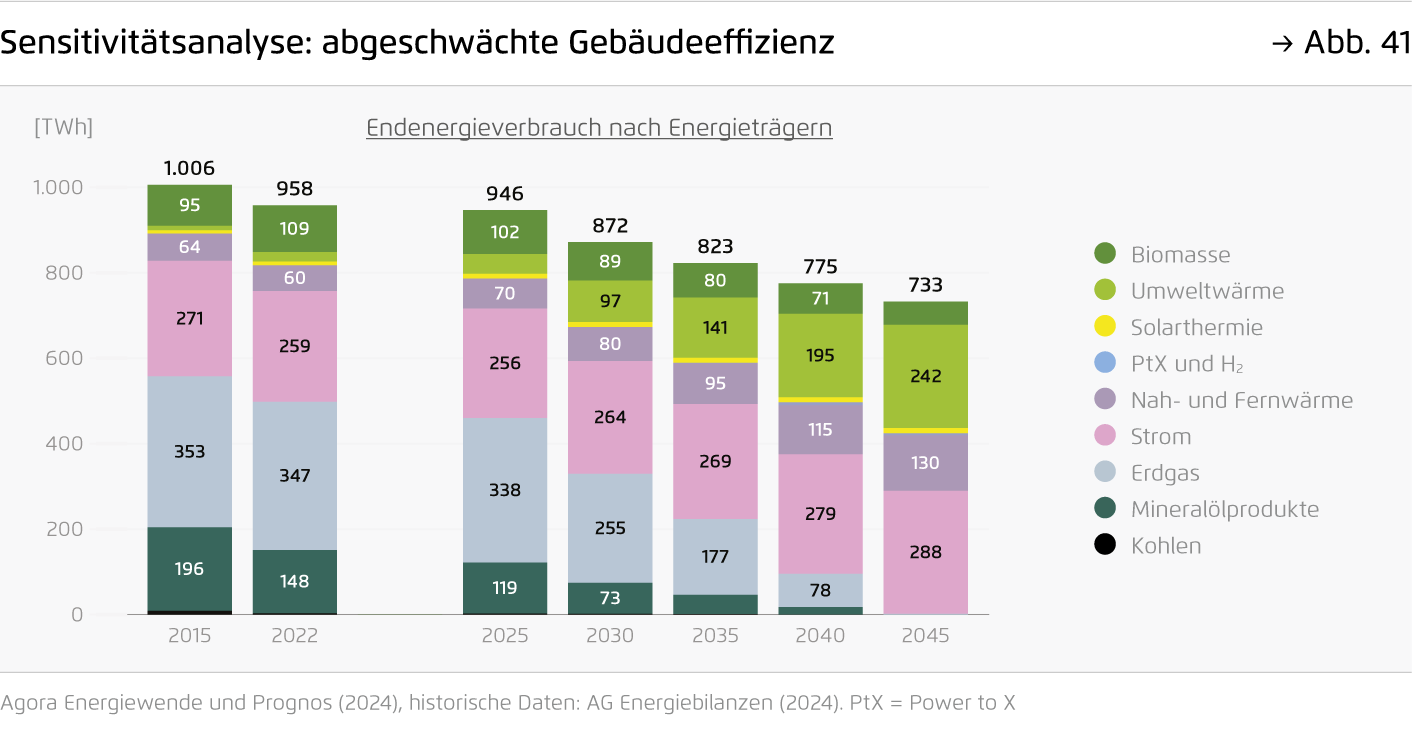

Gesamtgesellschaftliche Teilhabe beim Wohnen

Die klimaneutrale Modernisierung von Gebäuden stärkt die Resilienz gegen Hitzewellen und führt gleichzeitig zu einer Wertsteigerung des Gebäudebestands. In der Wärmeversorgung steigt die Zahl jährlich neu an die Fernwärme angeschlossener Gebäude von aktuell 40.000 auf 90.000 im Jahr 2030. Ab dem Jahr 2028 werden jährlich 600.000–650.000 Wärmepumpen neu eingebaut, vor allem in Bestandsgebäuden. Das entspricht in etwa dem heutigen Absatz an Gaskesseln. Dabei stellt eine ausdifferenzierte und stärker am Bedarf ausgerichtete Förderkulisse sicher, dass Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mietende vor übermäßigen Kostensteigerungen geschützt bleiben. Wärmepumpen und CO₂-freie Wärmenetze bilden das Rückgrat der Wärmeversorgung – Ausnahmen bestätigen die Regel. Bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum wird verstärkt im Bestand geschaffen.

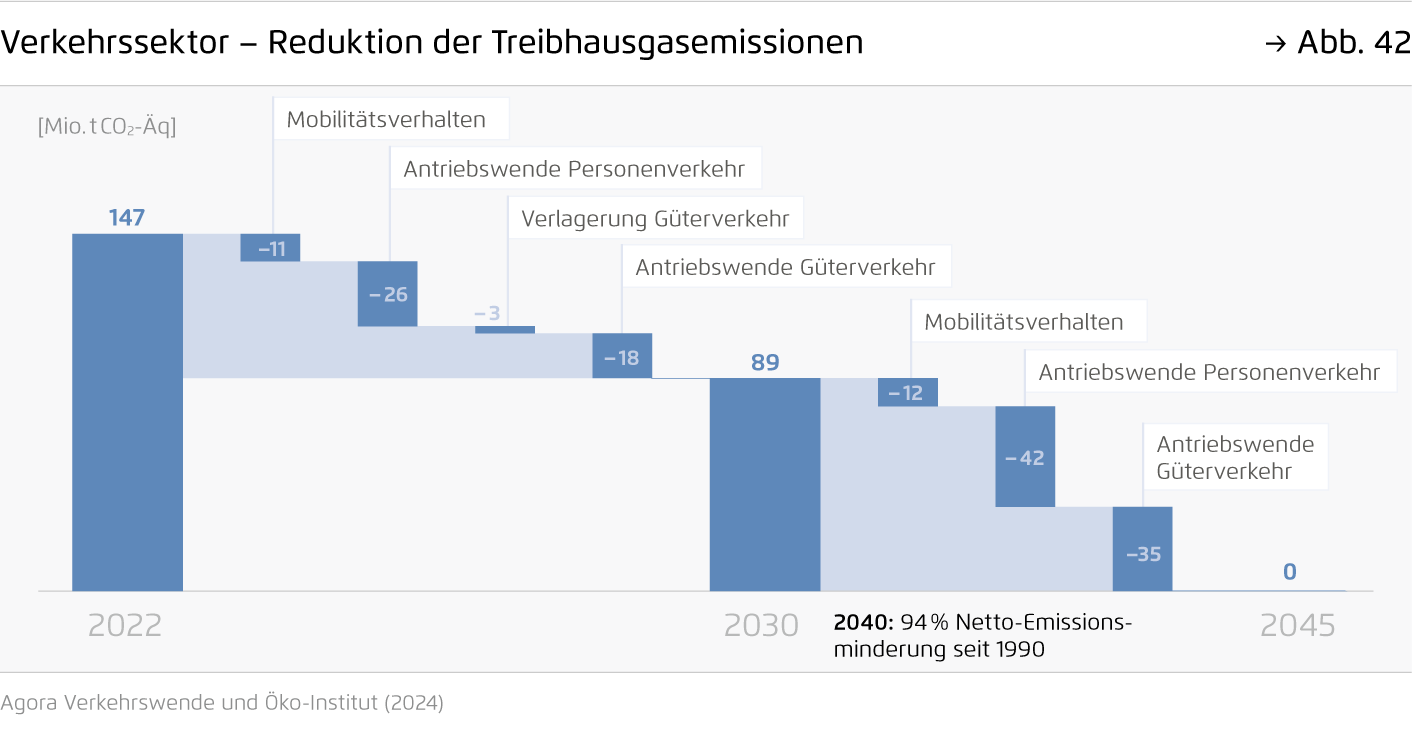

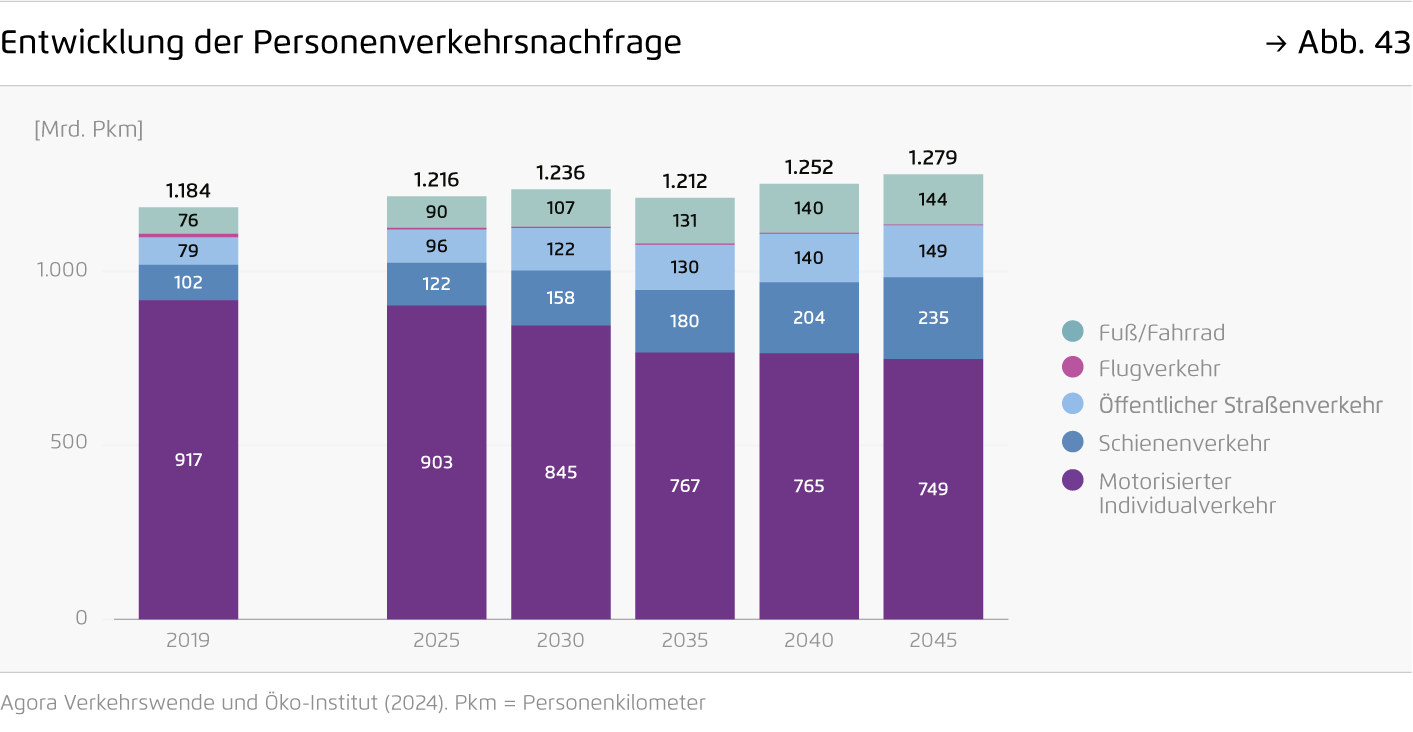

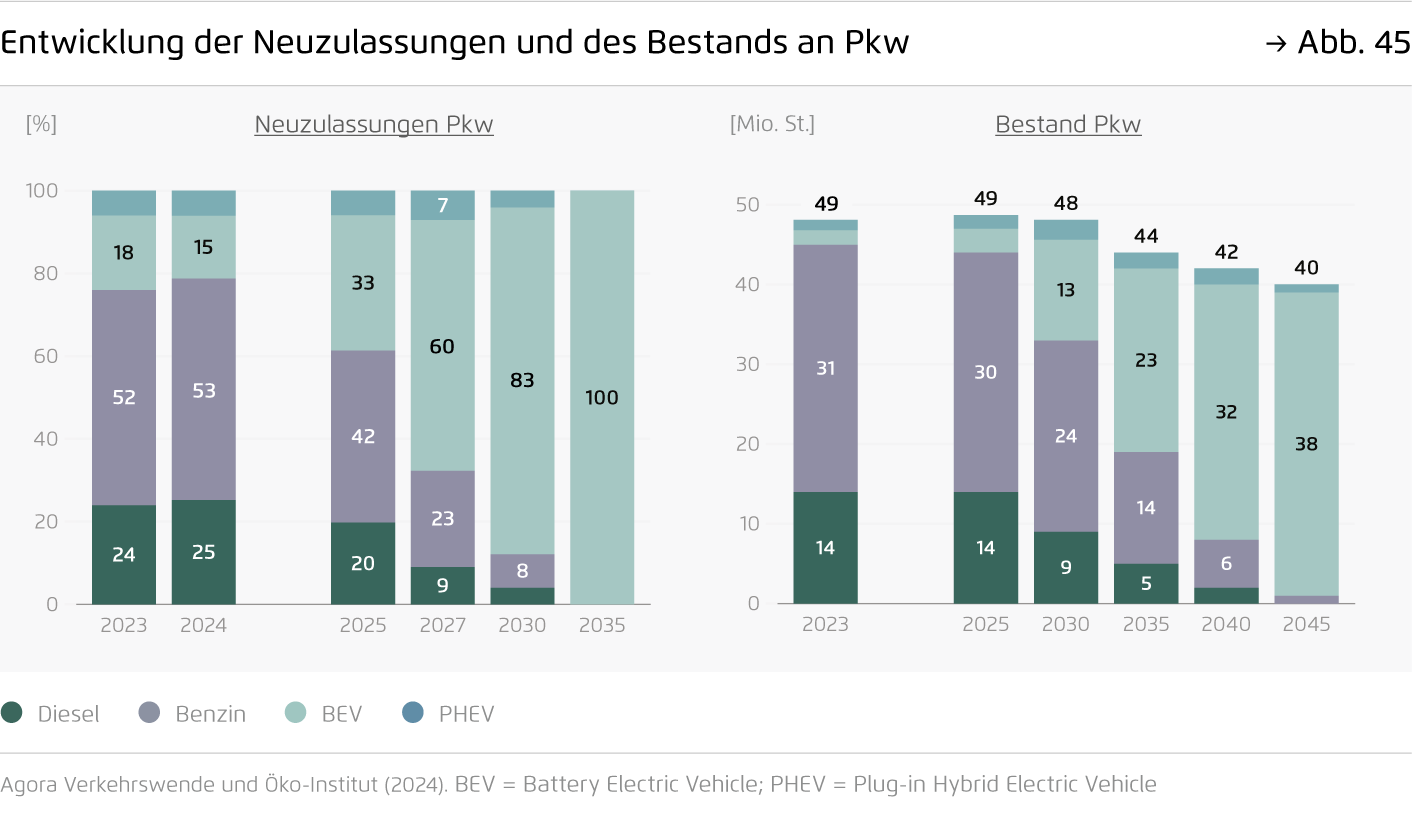

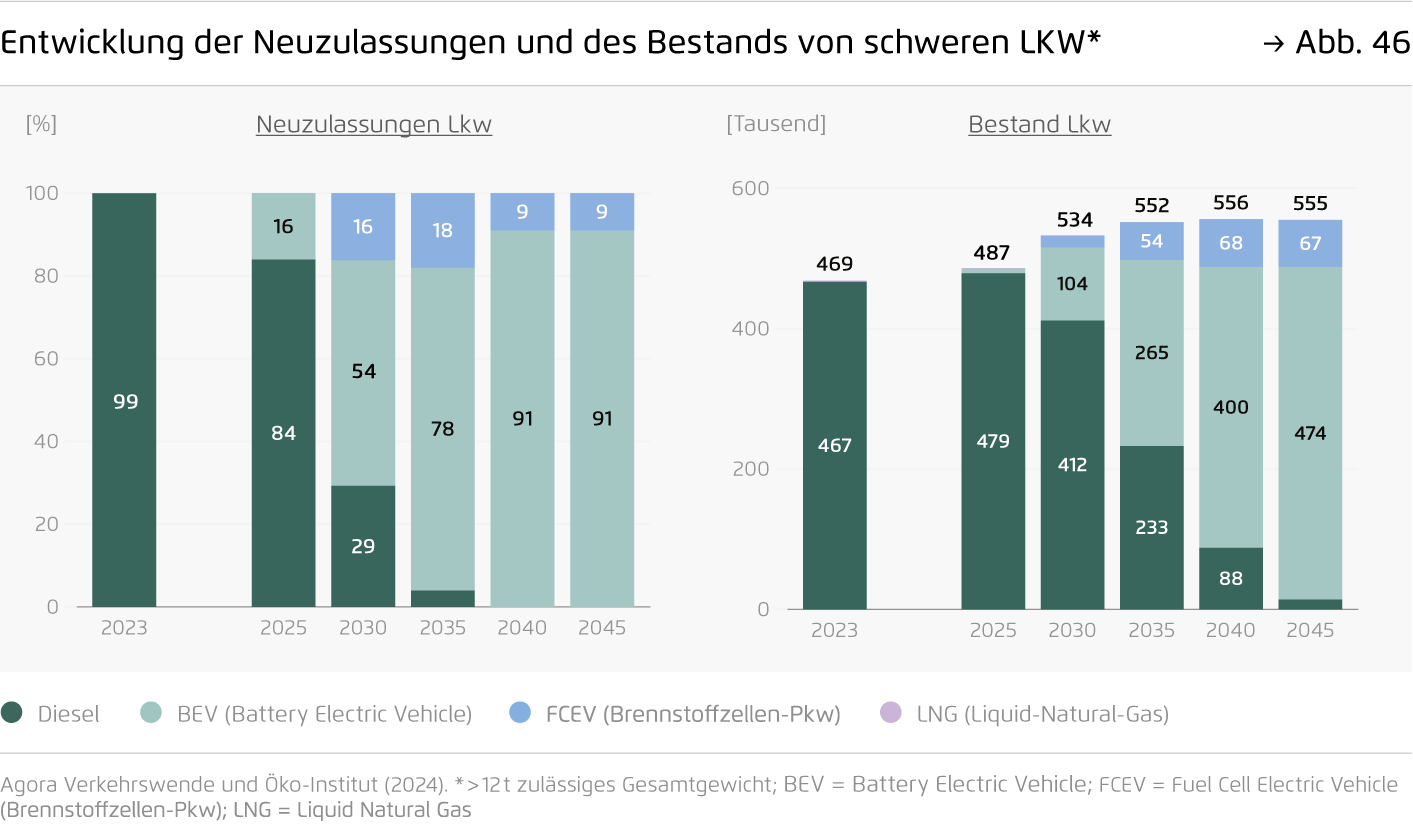

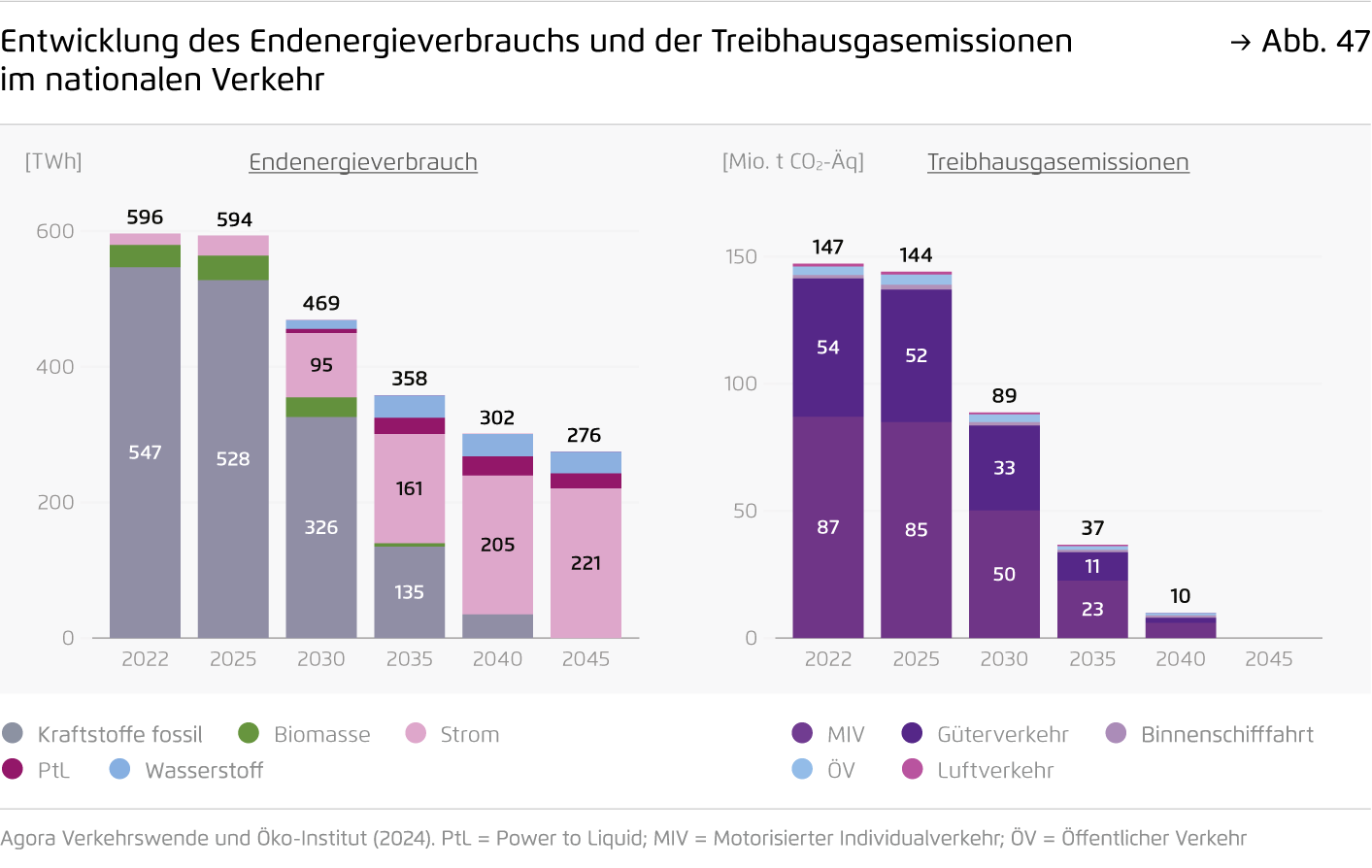

Saubere und zugängliche Mobilität für alle

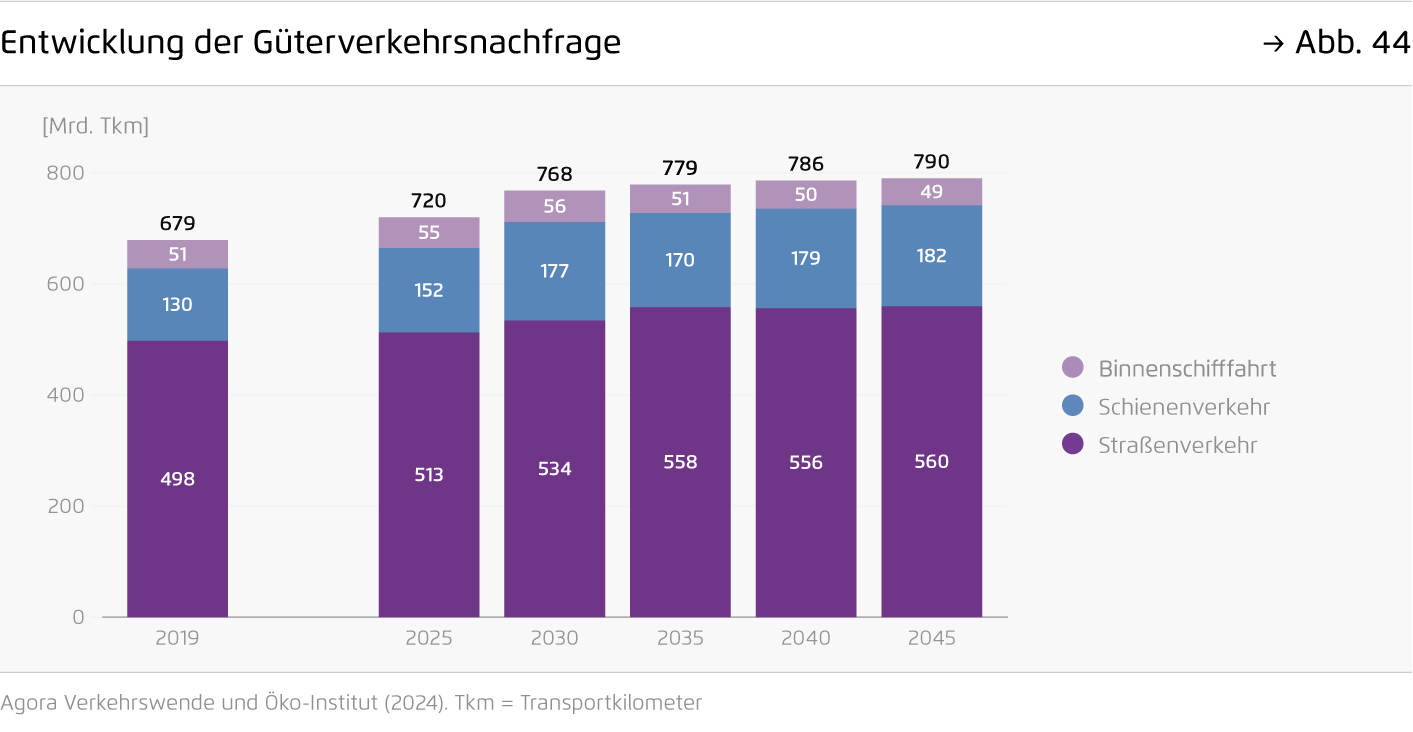

Durch den Ausbau der Kapazitäten im öffentlichen Verkehr verbessert sich das Mobilitätsangebot für Bürgerinnen und Bürger und damit die Attraktivität ländlicher Räume. Gezielte Investitionshilfen erleichtern Menschen mit geringem Einkommen die Anschaffung effizienter E-Pkw, ein Mobilitätsgeld entlastet sie bereits kurzfristig. Eine geringere Schadstoff- und Lärmbelastung, mit Rad- und Fußverkehr verbundene Bewegung und weniger versiegelte Flächen wirken sich positiv auf Gesundheit und Lebensqualität aus. Der Endenergiebedarf des Verkehrs liegt im Jahr 2045 bei knapp 280 TWh und beträgt damit weniger als die Hälfte des Endenergiebedarfs des Jahres 2023.

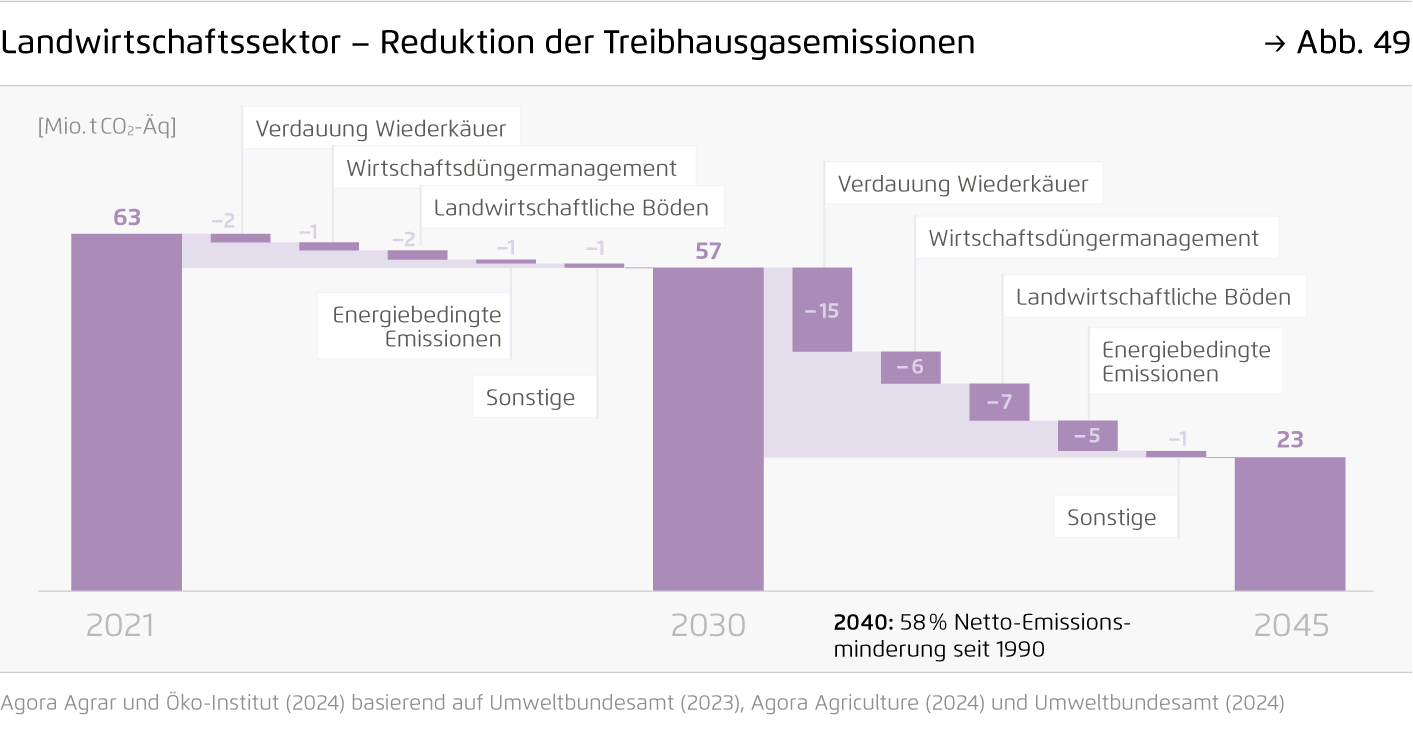

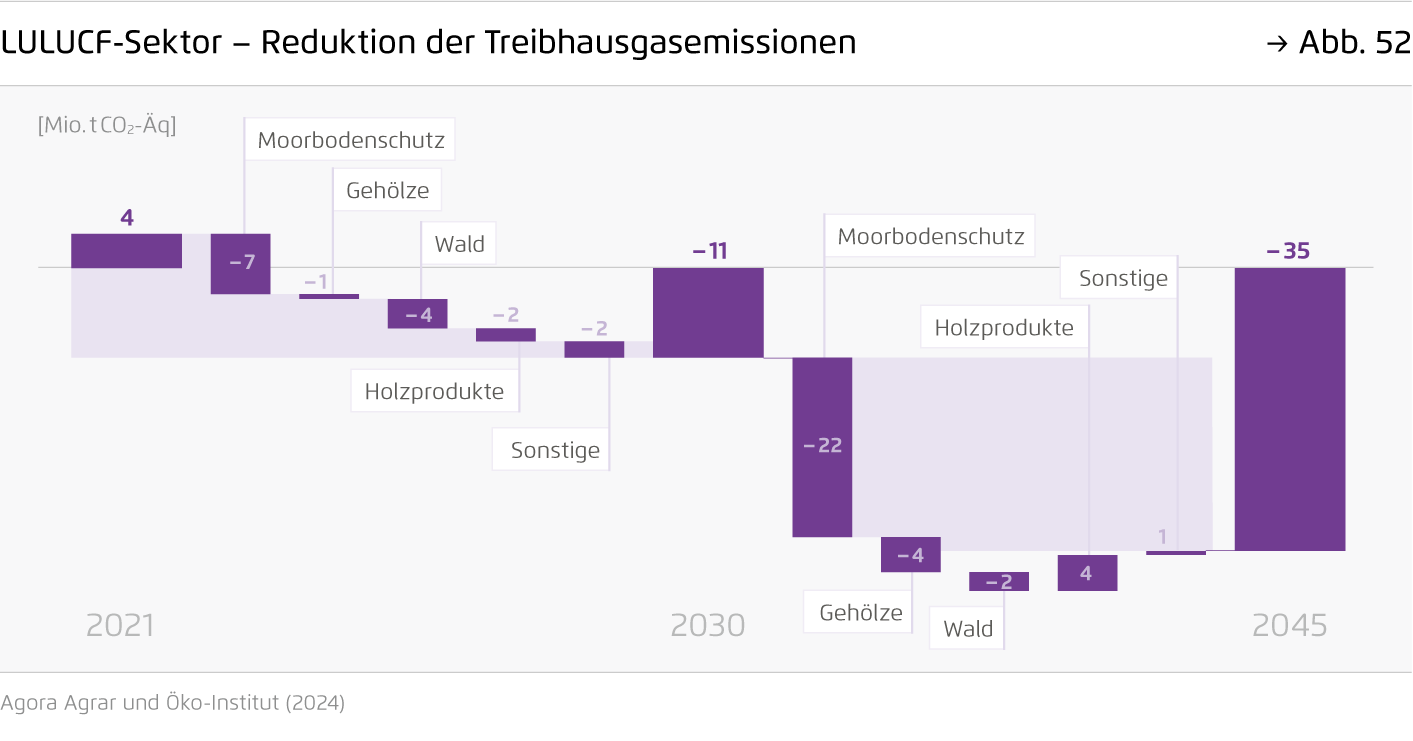

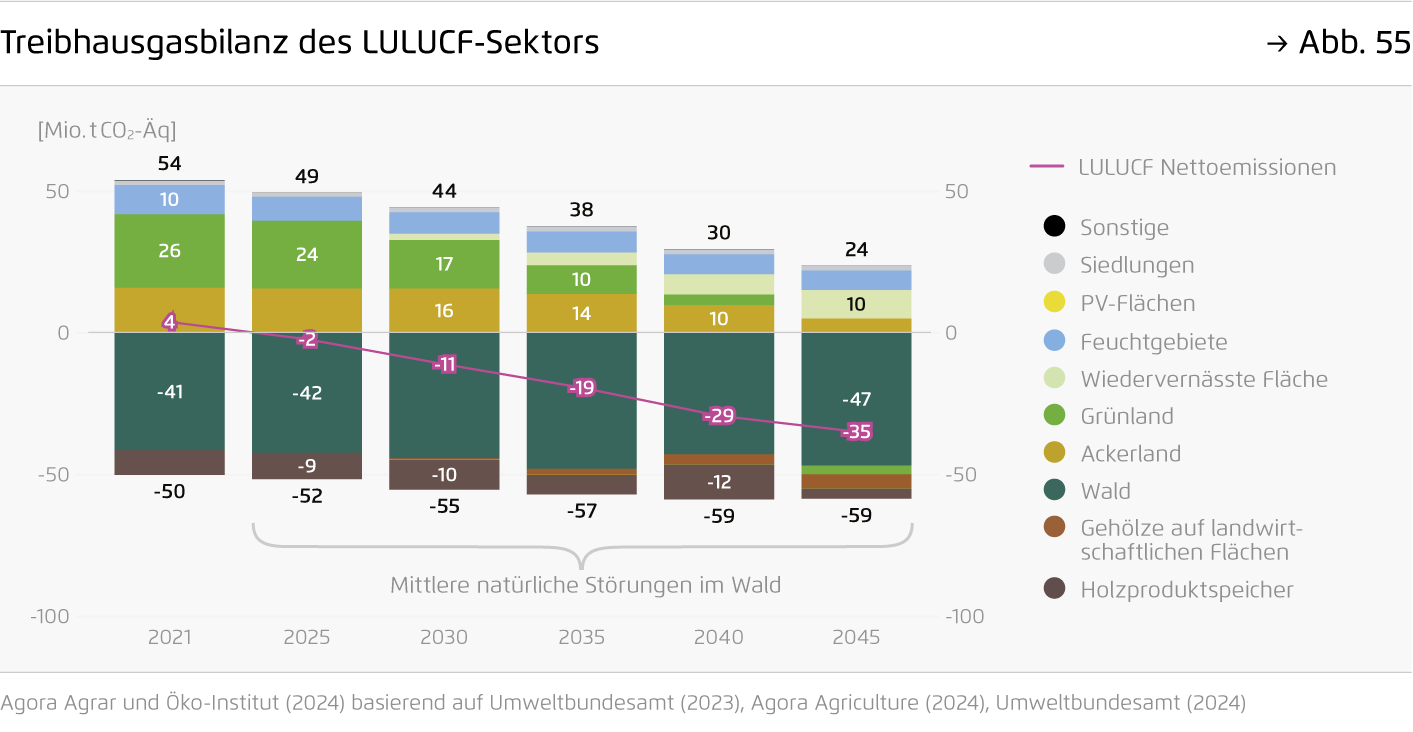

Eine produktive und resiliente Land- und Forstwirtschaft

Die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft und landwirtschaftlich genutzten Mooren sinken substanziell. Auf landwirtschaftlichen Flächen wird mehr Kohlenstoff gespeichert und die Senkenleistung der Wälder stabilisiert. Diese Potenziale der Land- und Forstwirtschaft können dann mobilisiert werden, wenn die Beiträge zur Nachhaltigkeit durch veränderte politische Rahmenbedingungen zu einer ökonomischen Chance für Landwirtinnen und Landwirte werden. Außerdem bedarf es fairer Ernährungsumgebungen für Konsumentinnen und Konsumenten, die es ihnen leicht machen, sich gesund und nachhaltig zu ernähren.

Biomasse, Wasserstoff und CCS

Im Szenario hat die Nutzung von Biomasse-, Wasserstoff- und Carbon-Capture-and-Storage-Technologien eine klar priorisierte, entscheidende Bedeutung für die Erreichung der Klimaneutralität:

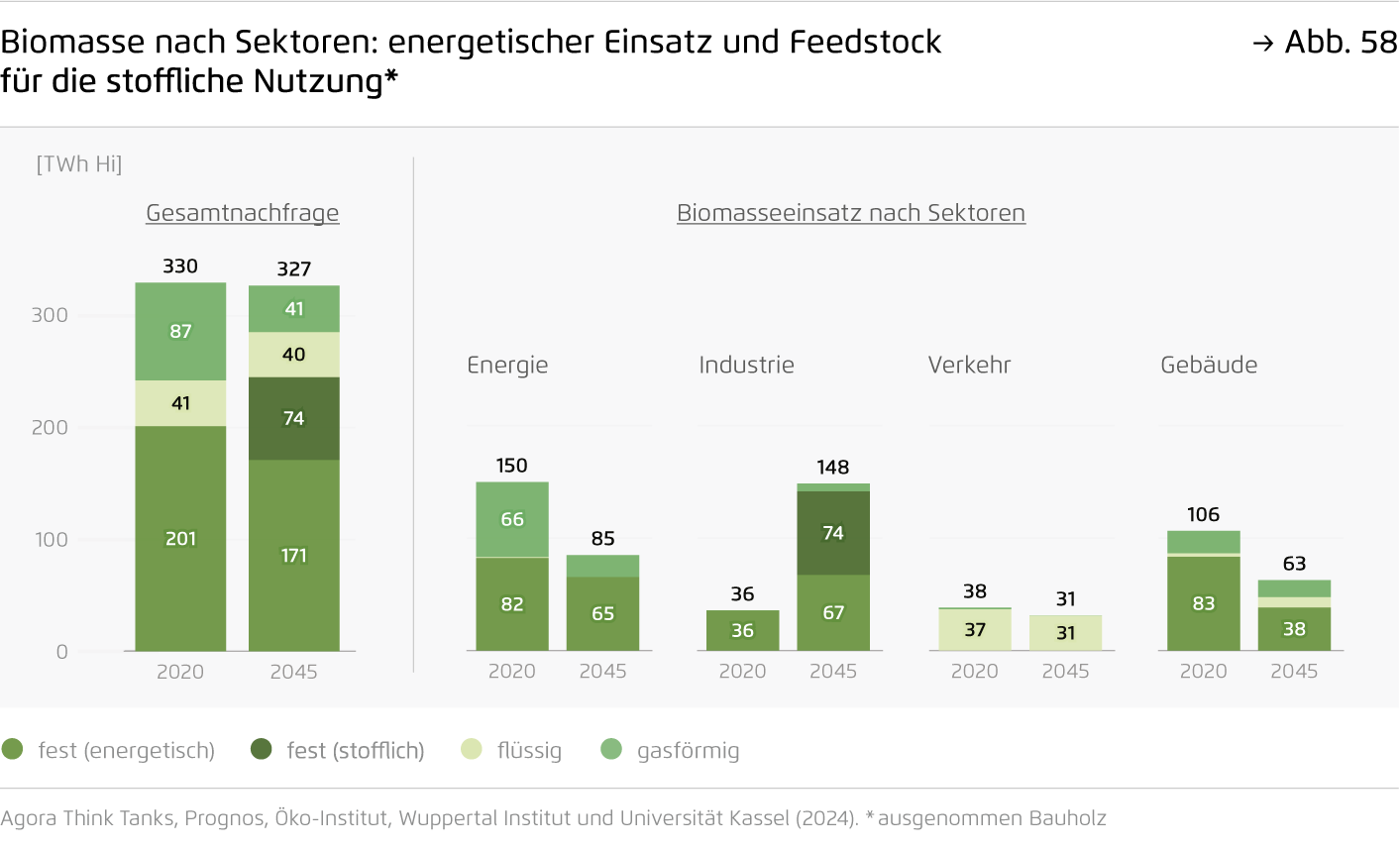

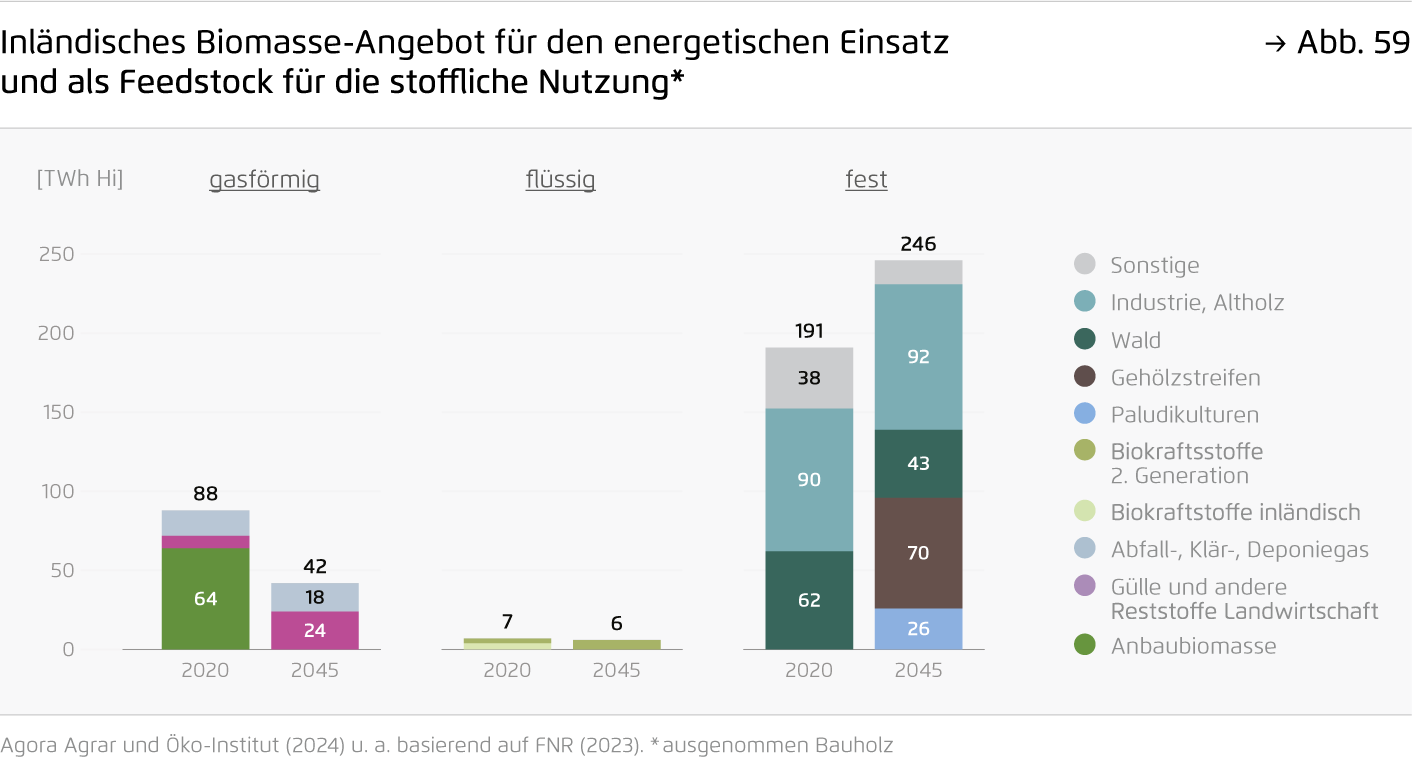

- Durch eine verstärkte Nutzung von Rest- und Abfallstoffen wird Biomasse bei einem leicht steigenden Angebot (286 TWh 2020 und 294 TWh 2045) nachhaltiger bereitgestellt als heute. Der stoffliche Einsatz, vor allem als nachhaltige Kohlenstoffquelle für die Kunststoffherstellung in der Industrie, gewinnt mit 74 TWh 2045 deutlich an Bedeutung. Die energetische gasförmige Nutzung reduziert sich von 87 TWh 2020 auf 41 TWh 2045, und die feste energetische Biomassenutzung sinkt von 201 auf 171 TWh.

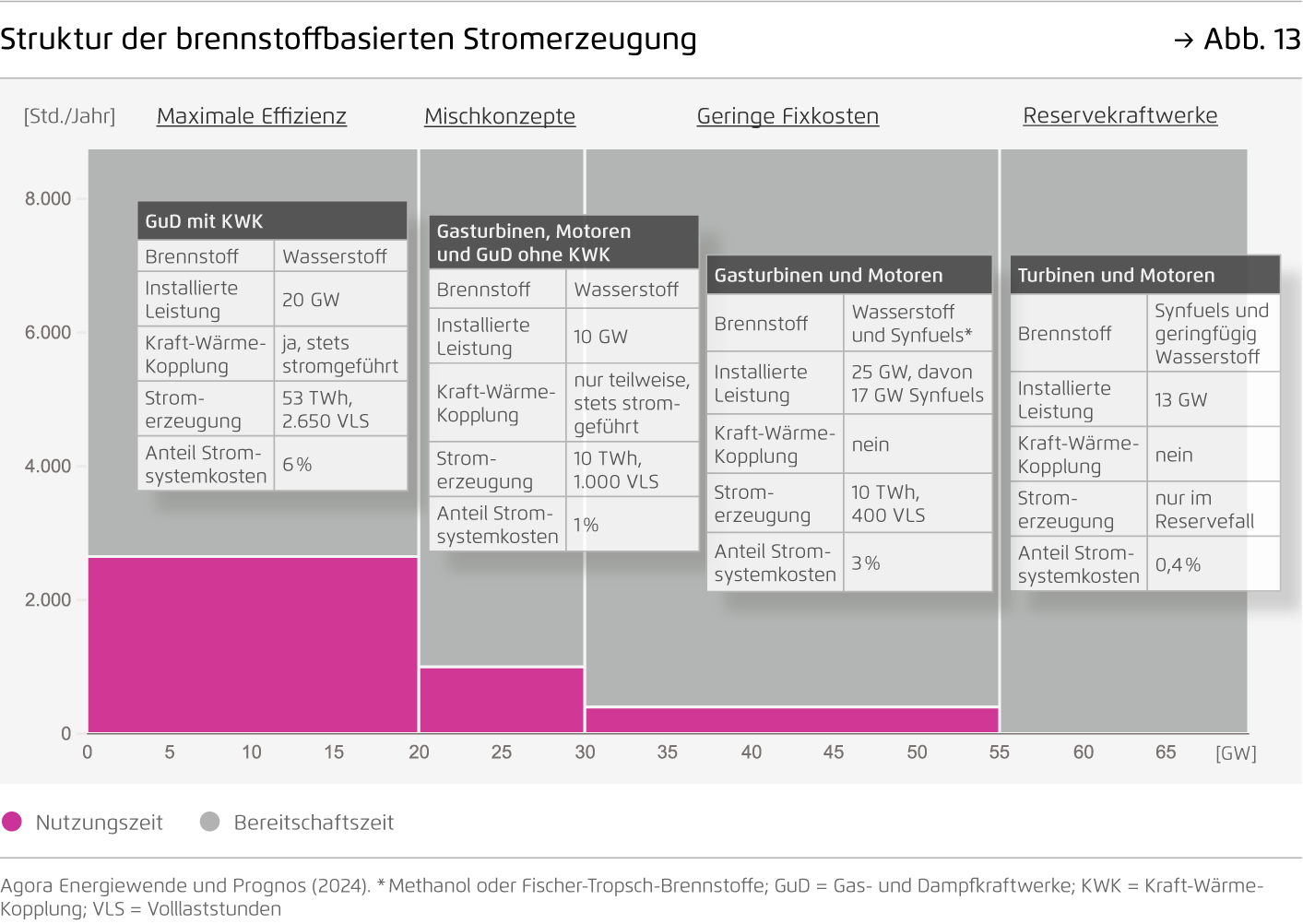

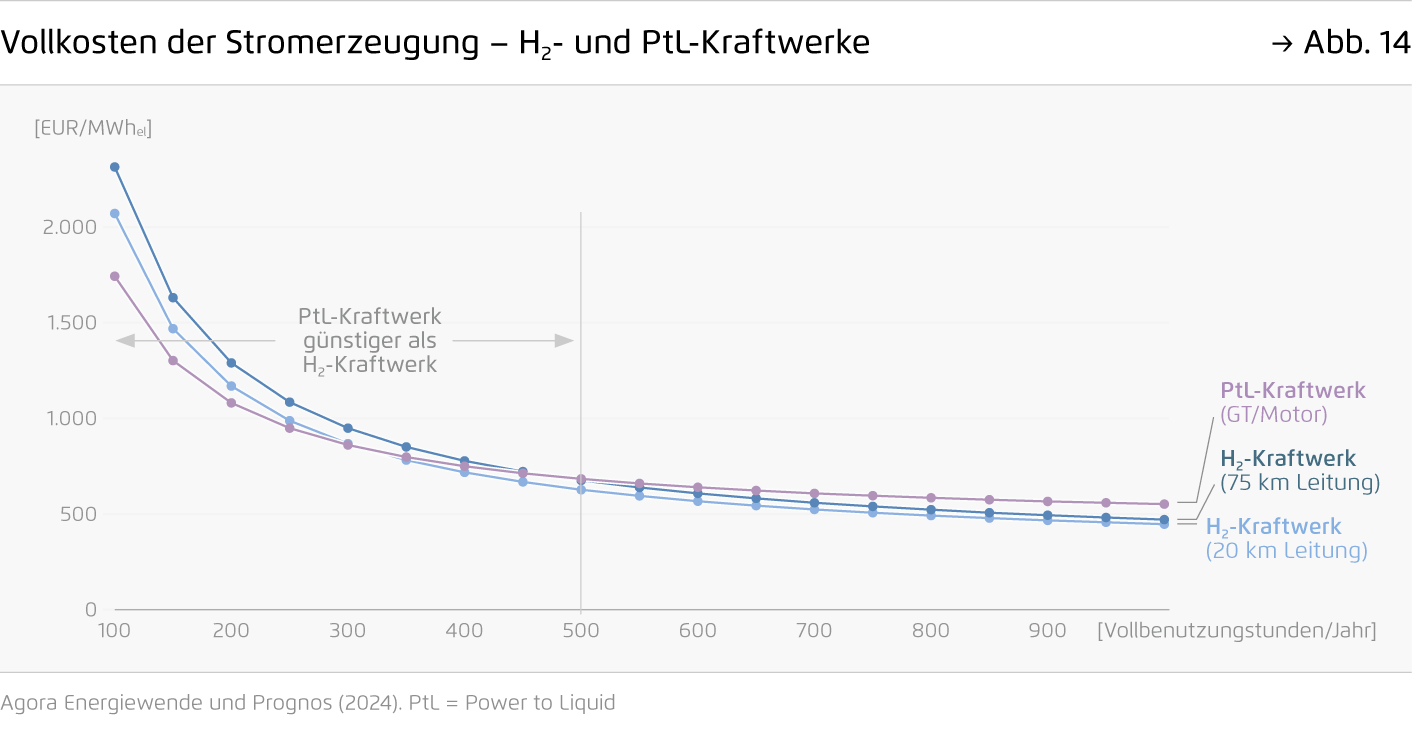

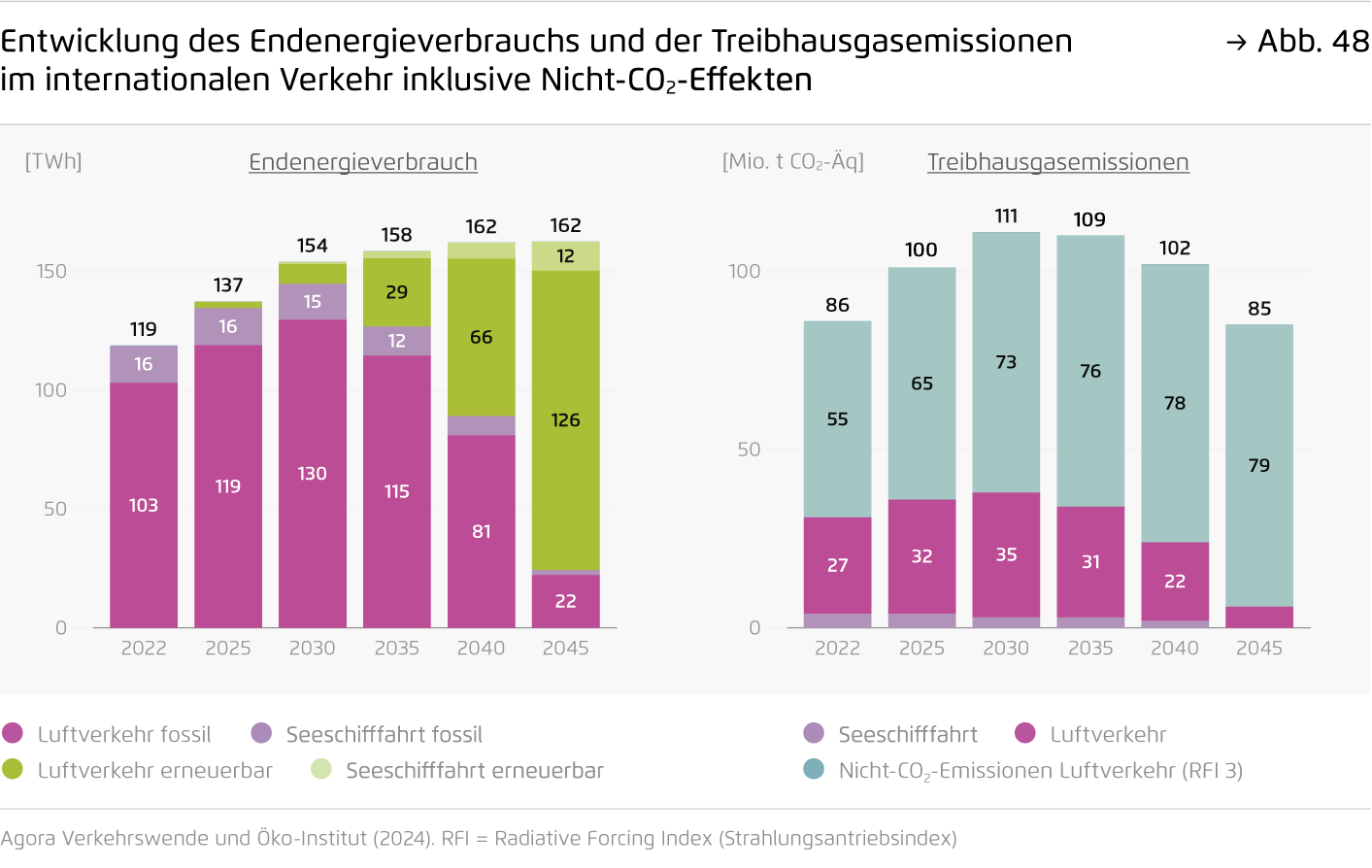

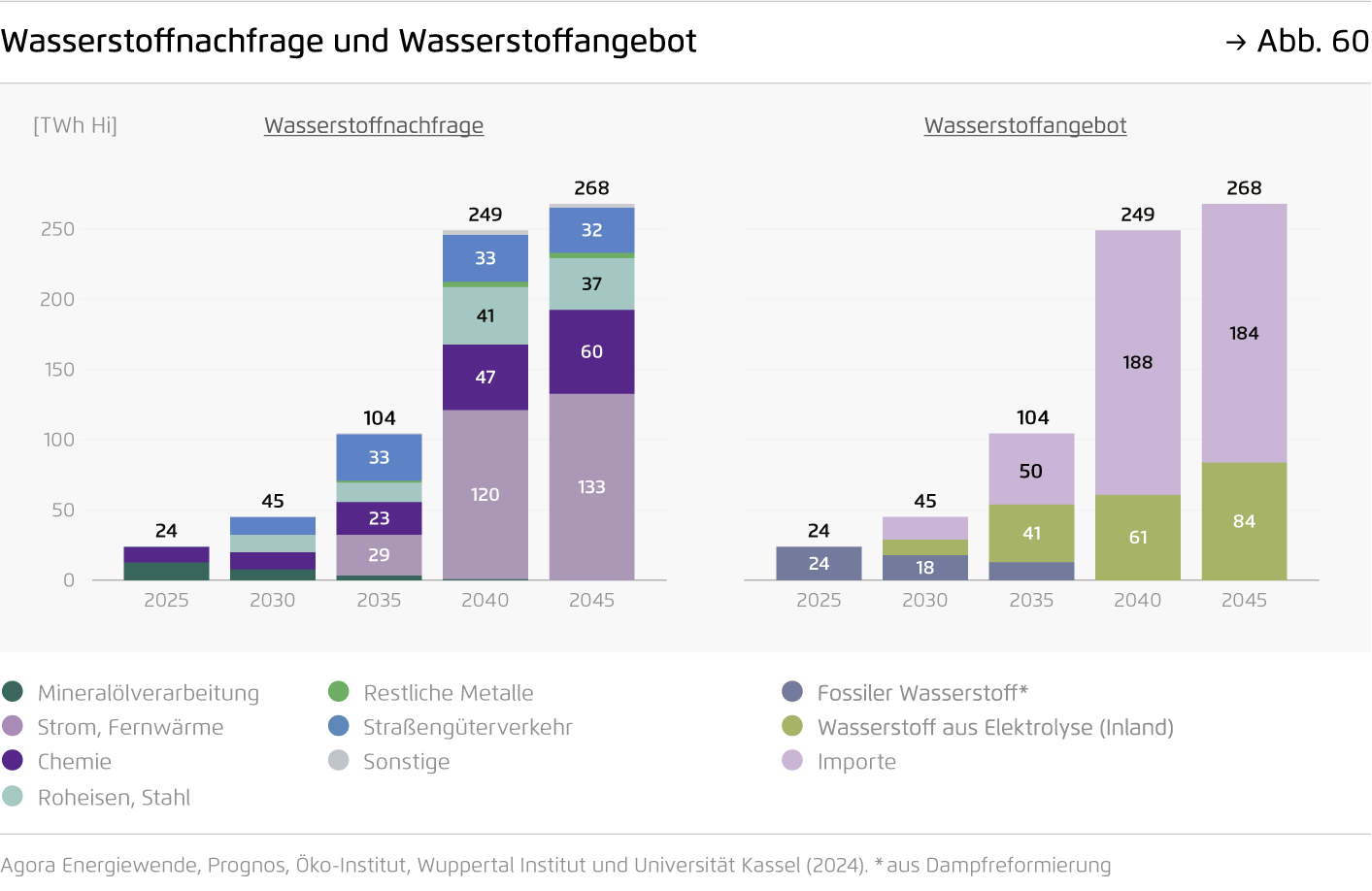

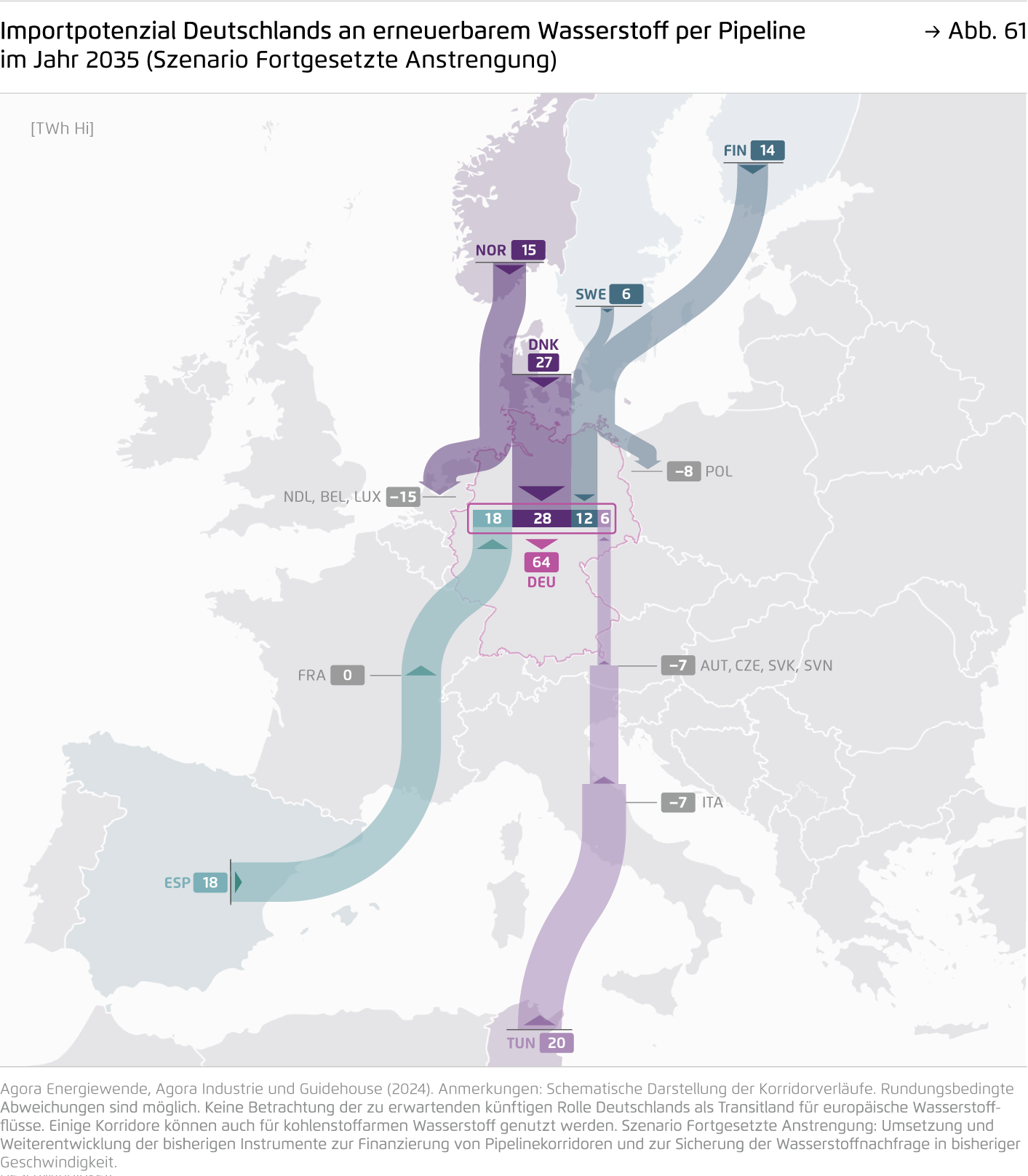

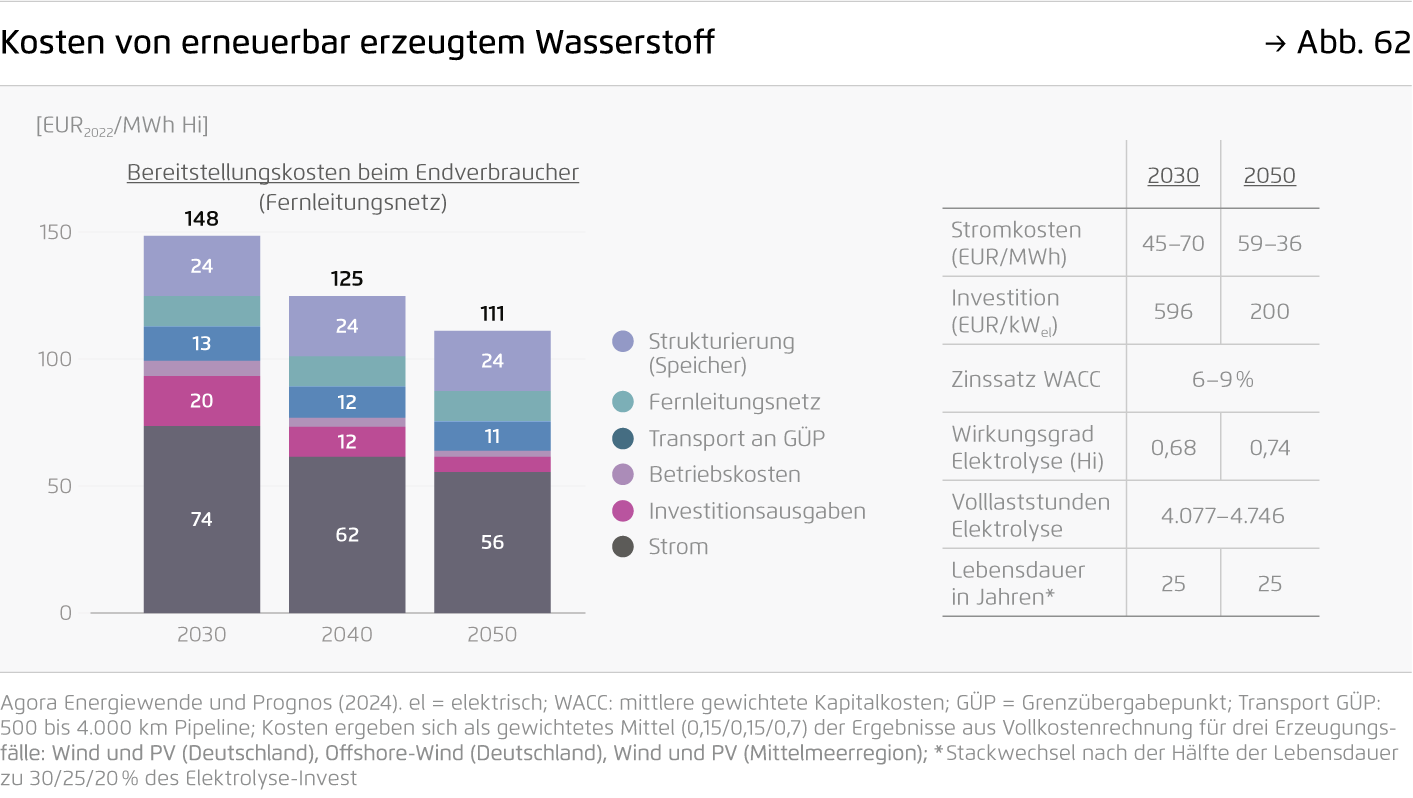

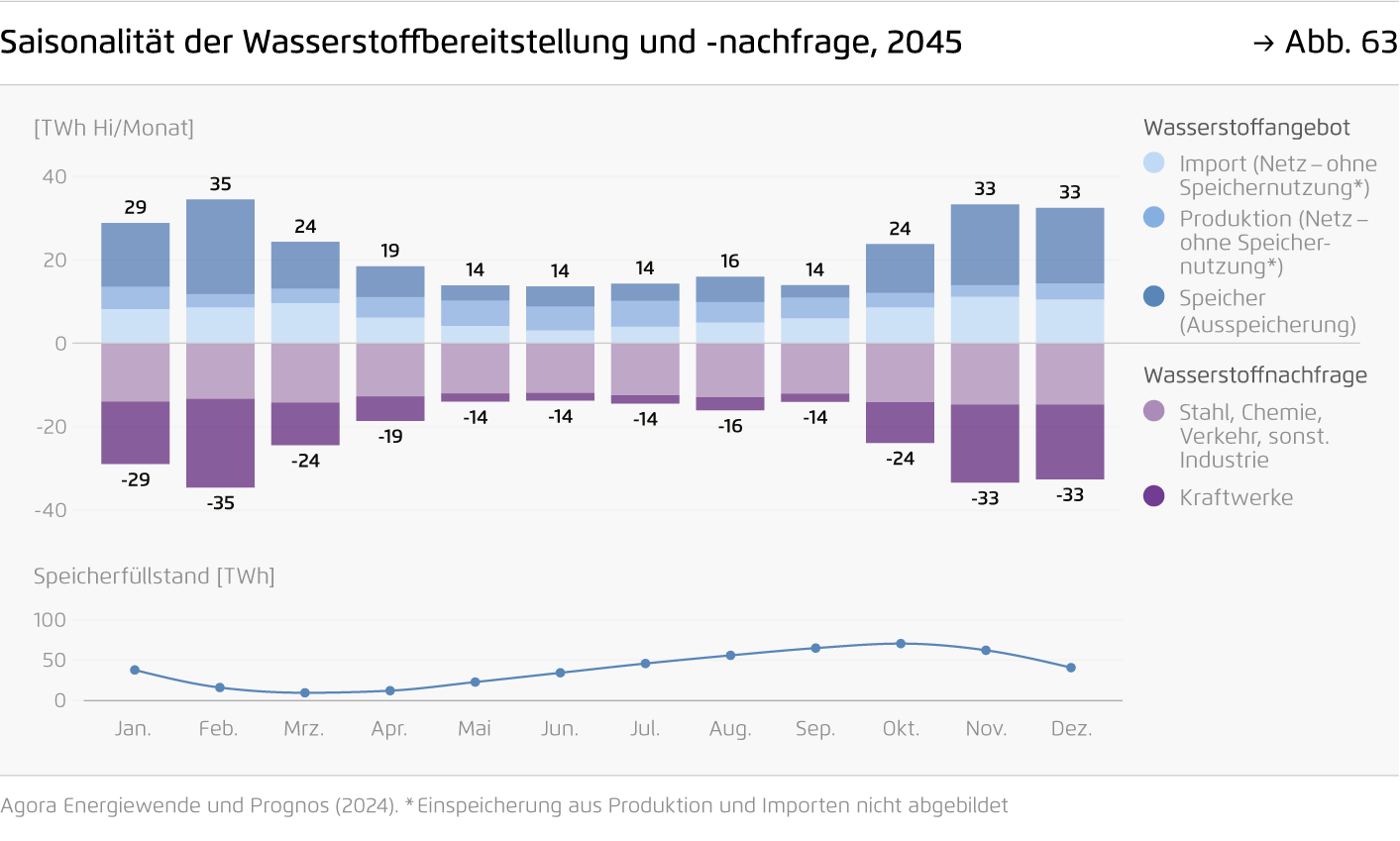

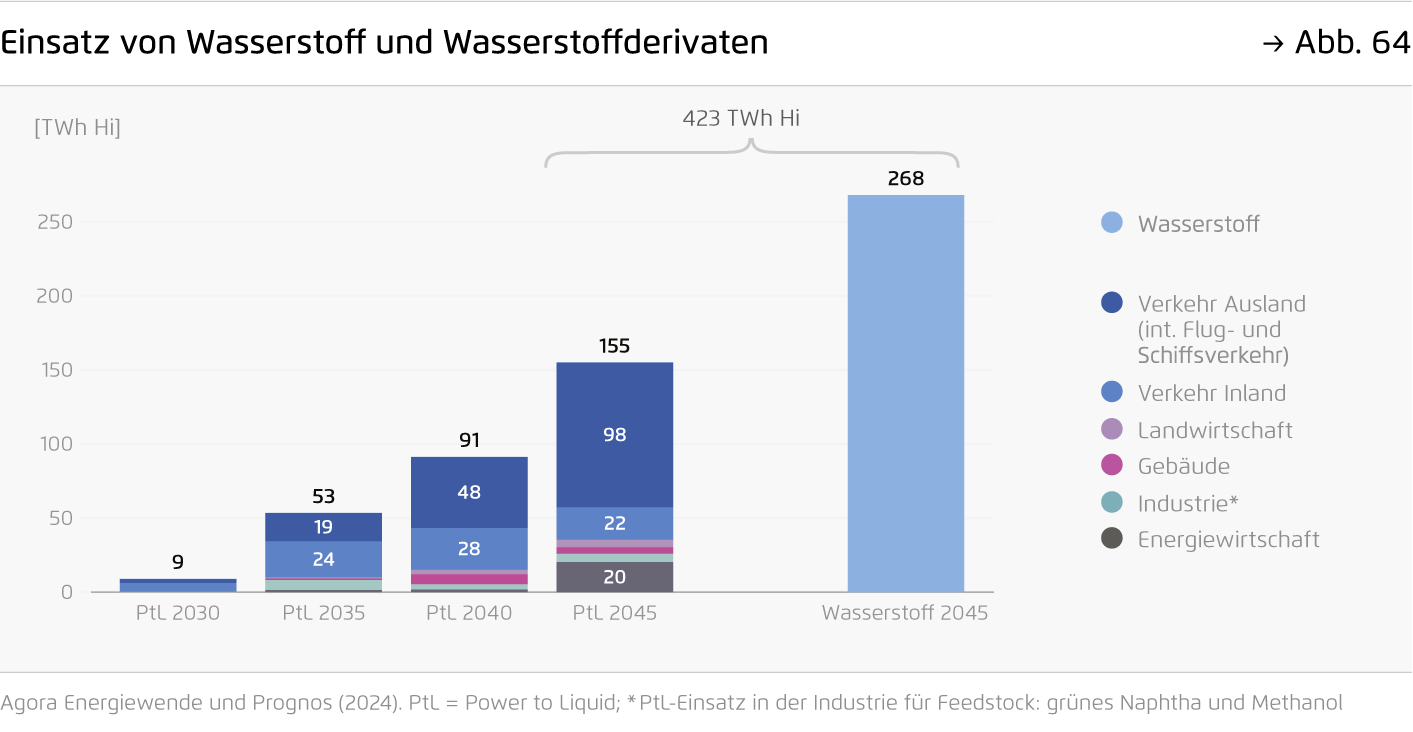

- Wasserstoff kommt aus Kosten- und Effizienzgründen vor allem als saisonaler Energiespeicher im Stromsektor und in bestimmten Industrieprozessen in der Stahl- und Chemieindustrie zum Einsatz. Die Wasserstoffnachfrage steigt bis 2045 auf knapp 270 TWh und wird überwiegend durch Importe gedeckt. Daneben werden 155 TWh flüssige wasserstoffbasierte Kraftstoffe (Power-to-Liquid) vor allem im Flugverkehr und in einem deutlich geringeren Umfang in der Energiewirtschaft eingesetzt.

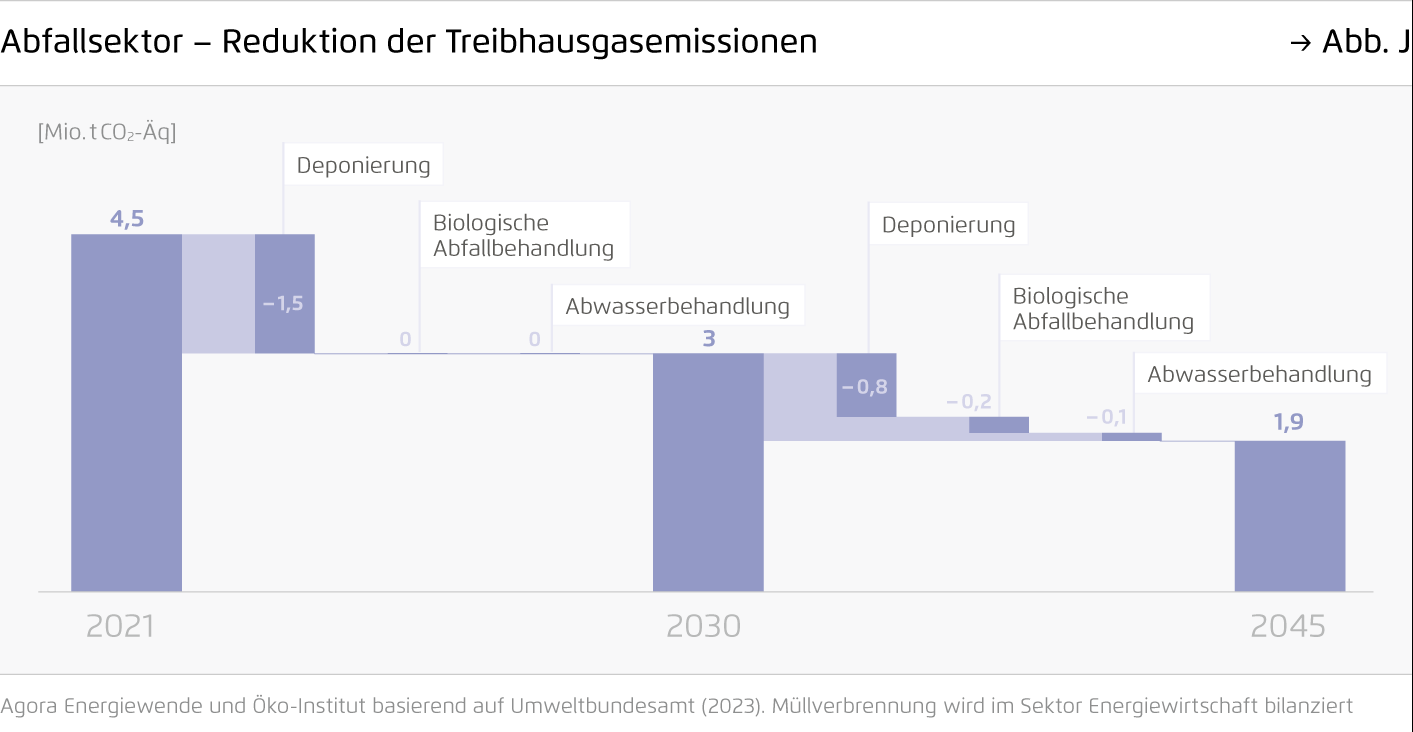

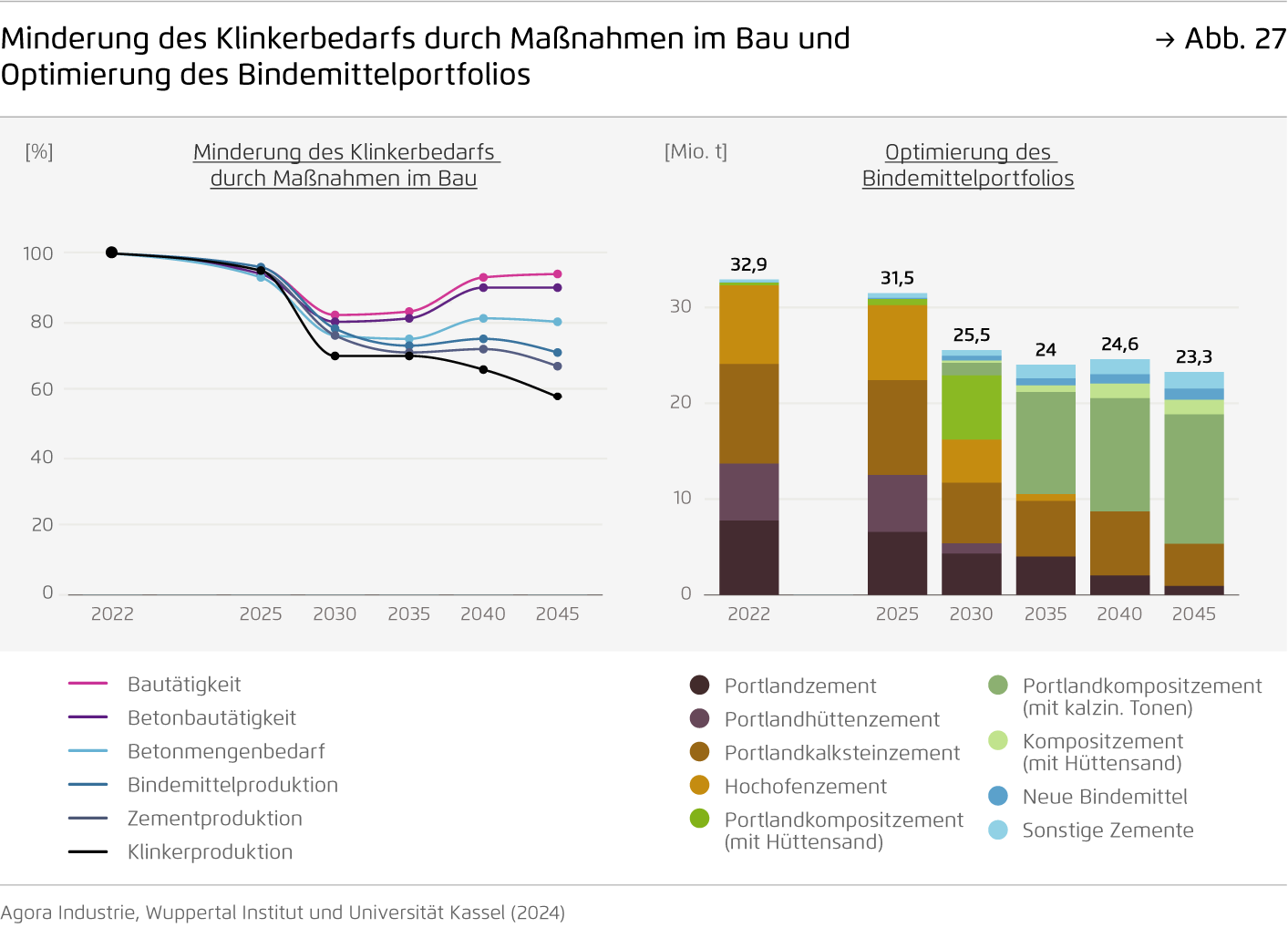

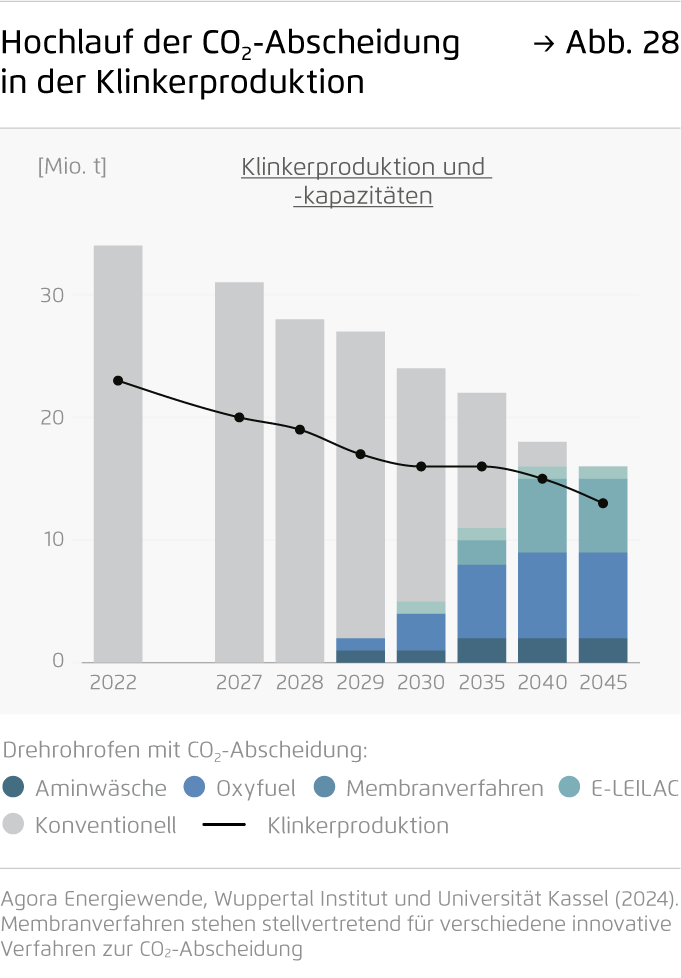

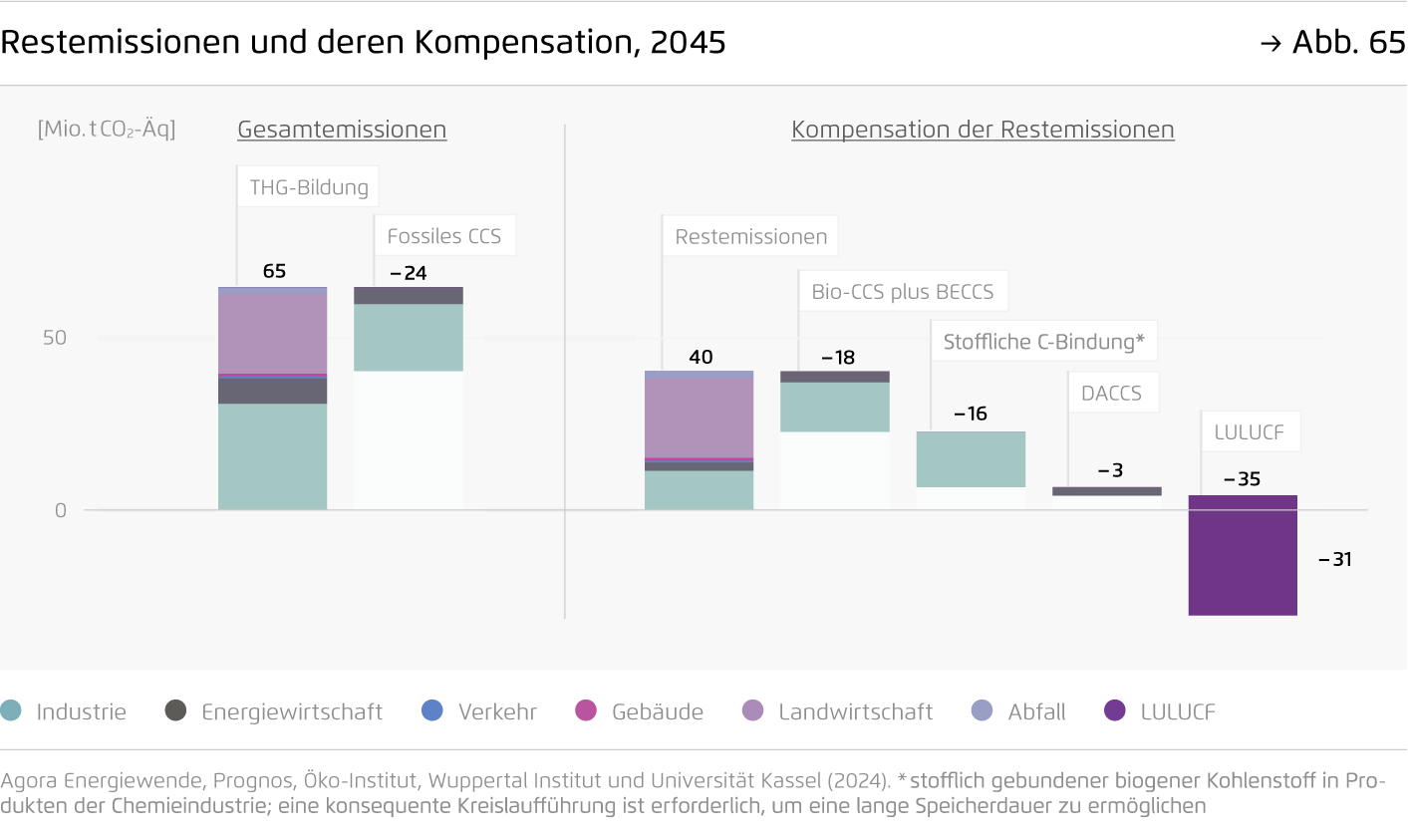

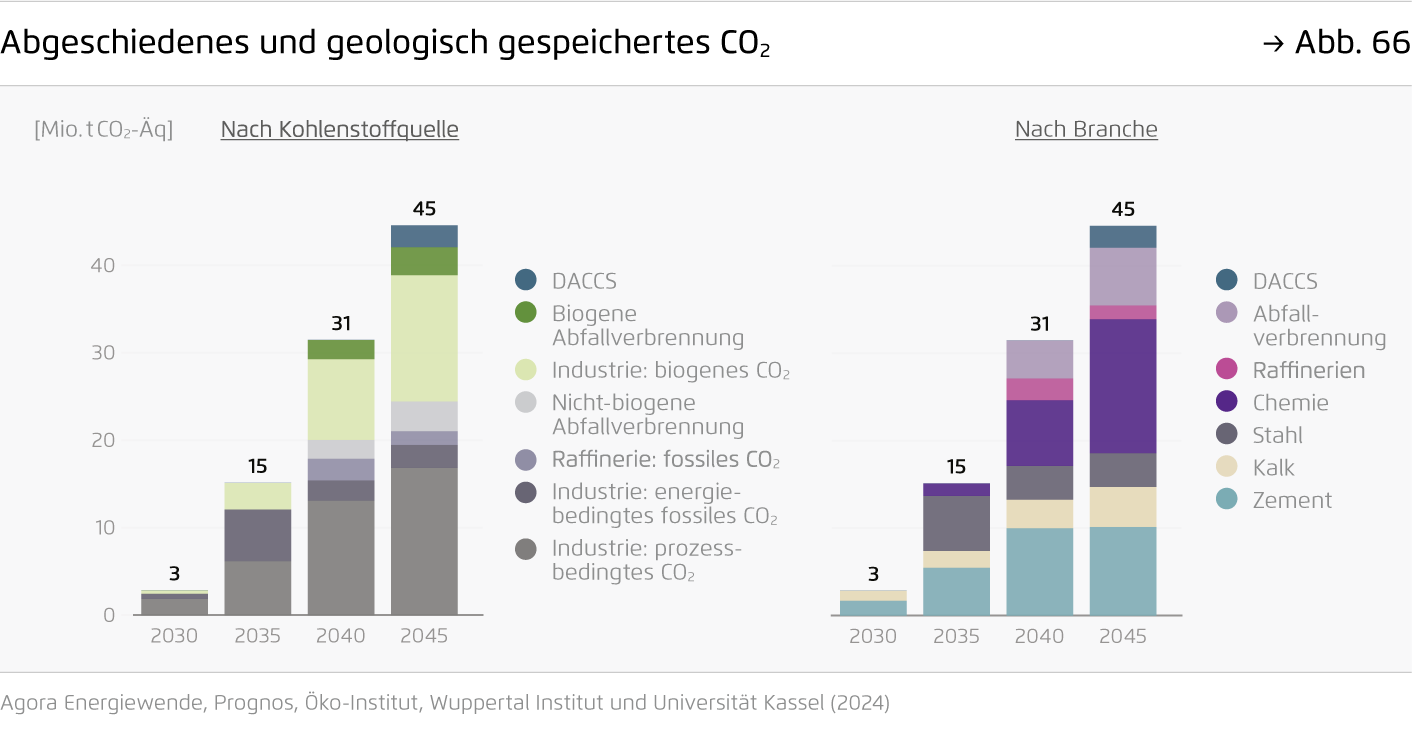

- CCS wird zum einen an verbleibenden fossilen Punktquellen im Industrie- und Abfallsektor eingesetzt. Dazu zählen Prozessemissionen vor allem in der Zement- und Kalkproduktion, der nicht-biogene Anteil der Abfallverbrennung sowie CO₂-Mengen, die beim chemischen Recycling von Kunststoffabfällen entstehen. Zum anderen kommt CCS in Kombination mit biogenem CO₂ zum Einsatz, um Restemissionen insbesondere aus der Landwirtschaft auszugleichen. Darüber hinaus wird in geringem Umfang CO₂ direkt aus der Umgebungsluft abgeschieden. Insgesamt beläuft sich die eingespeicherte Menge 2045 auf 45 Mio. t CO₂.

Resiliente Hochlaufpfade

Die letzten Jahre haben verdeutlicht, dass Probleme mit Lieferketten und unerwartete Hürden bei der Umsetzung den Übergang zur Klimaneutralität verzögern können. Resiliente Hochlaufpfade tragen diesen Unsicherheiten Rechnung. Daher enthält das Szenario unterschiedliche Sensitivitäten, beispielsweise zu einer breiteren Anwendung von CCS entlang eines CO₂-Transportnetzes, einem stärkeren Import von Vorprodukten in der Industrie, einer geringeren Sanierungsaktivität oder einer Schwächung des Waldes als Kohlenstoffsenke aufgrund von Stürmen und Dürreperioden.

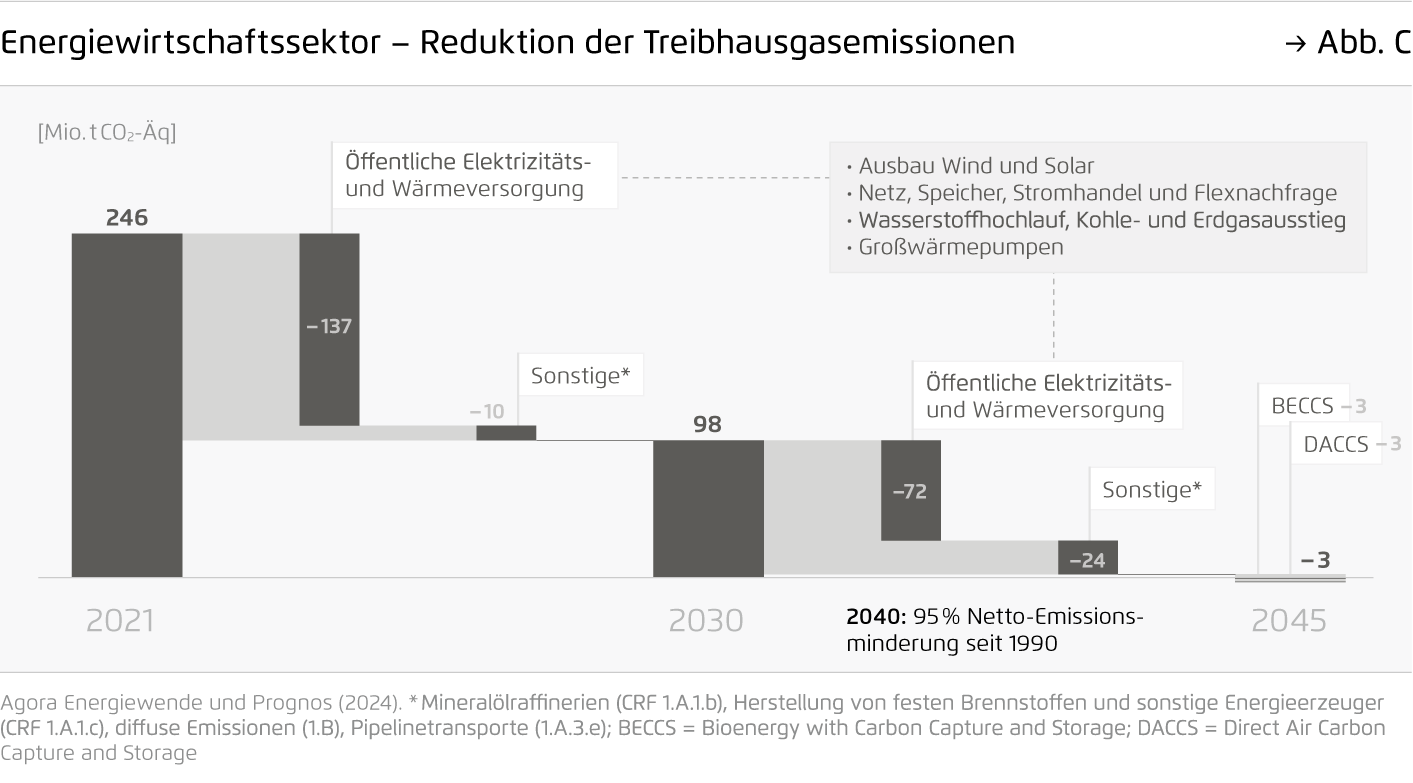

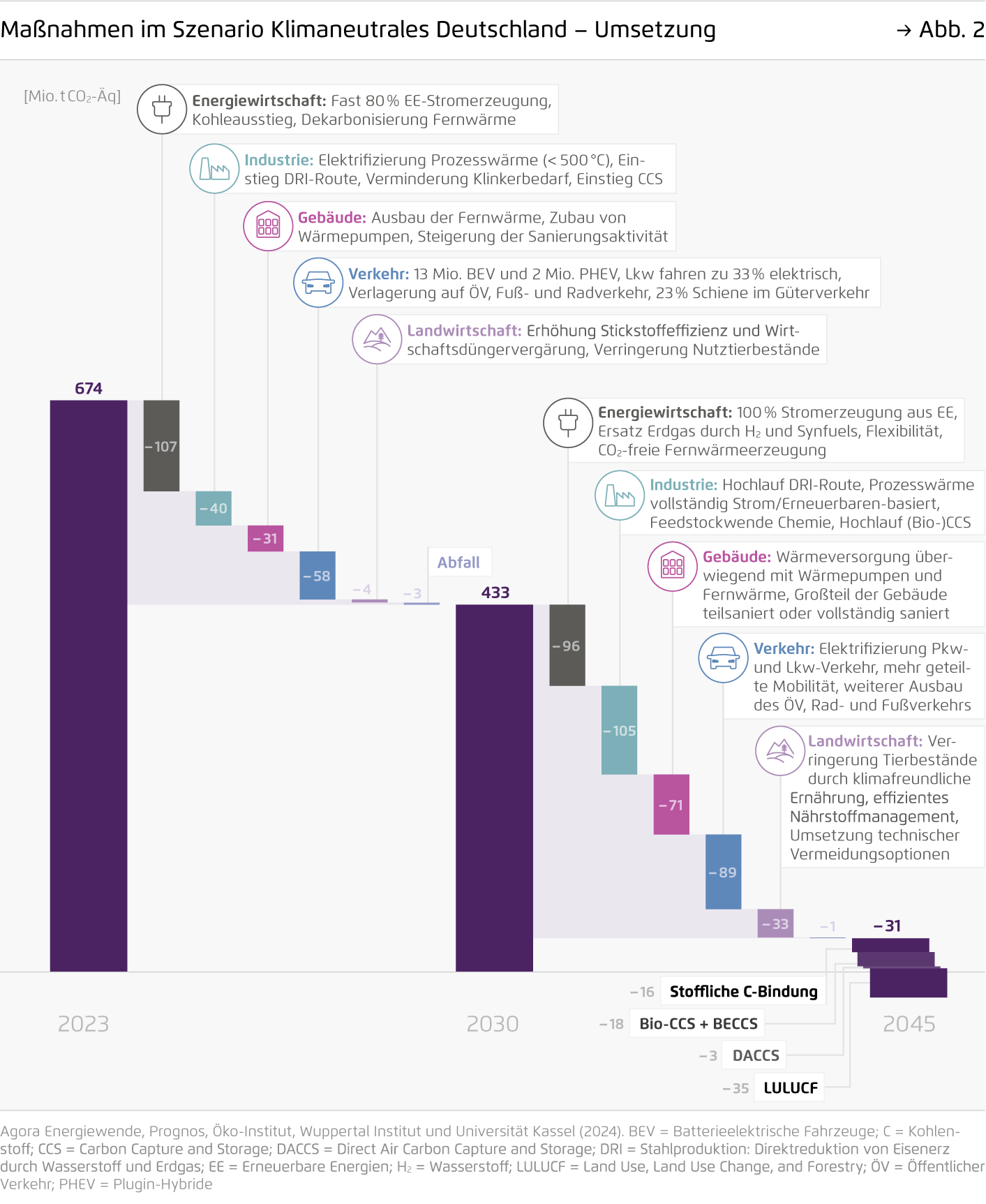

Die nach dem Klimaschutzgesetz zulässige Emissionsmenge für den Zeitraum von 2021 bis 2030 wird eingehalten, die Treibhausgasemissionen sinken 2030 um mehr als 65 Prozent gegenüber 1990. Deutschland erzielt im Jahr 2045 Negativemissionen von 30,7 Mio. Tonnen CO₂-Äq. Ein Großteil der Emissionsminderungen in Energiewirtschaft und Industrie erfolgt bis 2040, angereizt durch die Entwicklung im Europäischen Emissionshandel (ETS I). Sowohl Energiewirtschaft als auch Industrie sind deshalb 2040 nahezu vollständig klimaneutral.

Drei Viertel der Investitionen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Deutschland sind ohnehin erforderlich. Die zusätzlichen Klimaschutzinvestitionen belaufen sich von 2025 bis 2045 auf rund 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Die Gesamtinvestitionen von 2025 bis 2045 belaufen sich auf durchschnittlich 540 Milliarden EUR₂₀₂₃ pro Jahr – dies entspricht etwa 11 Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt, BIP) Deutschlands in diesem Zeitraum (Abbildung C). Insgesamt nimmt der Investitionsbedarf nach einer erforderlichen Kraftanstrengung bis 2030 spürbar ab.

Die Gesamtinvestitionen lassen sich in zwei Gruppen unterteilen:

- Rund drei Viertel der Summe würden auch ohne den Übergang zur Klimaneutralität anfallen (sogenannte Ohnehin-Investitionen) – hier geht es also um eine Umlenkung von Ausgaben für fossile Technologien hin zu klimaneutralen Investitionen. Im Zeitraum von 2025 bis 2045 betragen diese über alle betrachteten Sektoren hinweg jährlich durchschnittlich 394 Mrd. EUR beziehungsweise 8,1 Prozent des BIP. Auf private Investitionen entfällt dabei ein Anteil von 85 Prozent, auf öffentliche Investitionen ein Anteil von 15 Prozent.

- Lediglich ein Viertel der Gesamtinvestitionen entfällt auf sogenannte Klimaschutzinvestitionen. Das sind Mehrausgaben für die Anschaffung klimaneutraler Technologien im Vergleich zu fossilen Referenztechnologien. Die höheren Investitionen bedeuten jedoch nicht immer Mehrkosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So sind zum Beispiel viele Elektroautos trotz aktuell höheren Anschaffungskosten aufgrund der geringeren Betriebskosten über die gesamte Lebenszeit bereits heute günstiger als Benzin- und Dieselfahrzeuge. Im Zeitraum von 2025 bis 2045 betragen die Klimaschutzinvestitionen über alle betrachteten Sektoren hinweg jährlich durchschnittlich 147 Mrd. EUR beziehungsweise 3 Prozent des BIP. Auf private Investitionen entfällt dabei ein Anteil von 74 Prozent, auf öffentliche Investitionen ein Anteil von 26 Prozent. Im Szenario finanzieren sich Investitionen in Erneuerbare Energien und Stromnetze zu rund 90 Prozent durch Markterlöse und Entgelte.

Öffentliche Förderung schließt Wirtschaftlichkeitslücken und vermeidet übermäßige Kostenbelastungen bei Bürger und Bürgerinnen sowie Unternehmen.

Während sich ein Großteil der Investitionen von Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern selbst refinanziert, gibt der Förderbedarf an, welche Mittel aus dem Staatshaushalt erforderlich sind, um Wirtschaftlichkeitslücken bei Investitionen zu schließen oder hohe Kosten von Haushalten und Unternehmen abzufedern. Bis 2030 beläuft sich der öffentliche Förderbedarf auf durchschnittlich 58 Mrd. EUR pro Jahr.

Anders als bei anderen Sektoren resultiert im Energiesektor der größte Kostenblock aus den bereits bestehenden Erzeugungsanlagen, die bis 2045 noch mit insgesamt 95 Mrd. EUR zu Buche schlagen. Alle neuen Anlagen, die ab 2025 zugebaut werden, erfordern in Summe bis 2045 lediglich 45 Mrd. EUR – bei einer dann um den Faktor fünf größeren Strommenge.

Die Kombination unterschiedlicher Politikinstrumente in einem Politikmix kann die erforderlichen Investitionen effizient und sozial gerecht ermöglichen.

Um den notwendigen Wandel zu ermöglichen, stehen grundsätzlich vier Formen von Politikinstrumenten zur Verfügung. Diese leisten jeweils einen wichtigen Beitrag, bringen aber auch Nachteile mit sich:

- Preisbasierte Anreize: CO₂-Preise verteuern die Nutzung fossiler Energien, wodurch klimafreundliche Technologien wettbewerbsfähiger werden. Die Investitionskosten für klimaneutrale Alternativen bleiben jedoch unverändert. Durch die Bepreisung von Emissionen steigen die Energiepreise für die Industrie und die Bürgerinnen und Bürger und es kann zu einer starken Belastung einzelner Gruppen kommen, die finanziell oder infrastrukturell bedingt keine Möglichkeit haben, auf klimaneutrale Technologien umzusteigen.

- Marktregulierung: Der Zugang zu fossilen Technologien kann eingeschränkt und die Verteilung von Kosten geregelt werden, um Investitionssicherheit zu schaffen. Solche Maßnahmen schaffen zwar eine Nachfrage nach klimafreundlichen Technologien, gewährleisten aber nicht ihre Bezahlbarkeit. Daher sollten diese Maßnahmen vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn die Kostendifferenz zu klimaneutralen Lösungen gering oder gar nicht vorhanden ist, aber andere Barrieren Investitionen verhindern. In Fällen, wo größere Kostenlücken bestehen – zum Beispiel im Gebäudebereich – ist eine Kombination mit Fördermaßnahmen zentral. Eine übermäßige Regulierung kann die Komplexität gesetzlicher Regelungen stark erhöhen, und eine zu kleinteilige Steuerung kann Innovationen hemmen.

- Förderung: Investitionen in klimafreundliche Technologien können durch finanzielle Anreize wie Zuschüsse oder erleichterte Finanzierung angestoßen werden. Finanzierungsinstrumente sind besonders dann sinnvoll, wenn Technologien über ihren Lebenszyklus hinweg wirtschaftlich sind, jedoch hohe Anfangsinvestitionen eine Hürde darstellen. Durch gezielte Unterstützung können zusätzliche Kosten reduziert und Belastungen für Haushalte und Unternehmen ausgeglichen werden. Eine zu starke Konzentration auf staatliche Förderung kann zu einer sehr hohen staatlichen Haushaltsbelastung, und ein undifferenzierter Einsatz von Fördermitteln zu Mitnahmeeffekten führen, sodass ein kosteneffizienter Übergang zur Klimaneutralität verhindert wird.

- Infrastrukturentwicklung: Eine gut ausgebaute Energie- und Verkehrsinfrastruktur ist grundlegend für den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen. Klare Regeln und eine zielgerichtete Planung können sicherstellen, dass der Ausbau effizient voranschreitet und der Zugang zu Kapital für Unternehmen verbessert wird, was Investitionen in klimaneutrale Technologien erleichtert. Eine zu starke Konzentration auf die Infrastruktur kann jedoch zu volkswirtschaftlichen Mehrkosten und je nach Finanzierungsmodell zu staatlichen Mehrausgaben beziehungsweise hohen Nutzungsentgelten führen.

Eine ausgewogene Kombination dieser Elemente reduziert diese negativen Auswirkungen und bringt die Stärken der jeweiligen Ansätze zum Tragen: Marktregulierung schafft Planungssicherheit, preisbasierte Anreize mobilisieren die Kräfte des Marktes für den Klimaschutz, und finanzielle Förderung stellt sicher, dass es sozial gerecht zugeht und Einzelne nicht überfordert werden. Das in dieser Studie entwickelte Szenario baut auf einem solchen ausgewogenen Ansatz auf. Dabei liegt der Fokus darauf, die zentralen Politik-Hebel in jedem Sektorkapitel in ihrer Wirkung und ihrem Zusammenspiel darzustellen.

Das hier vorgestellte Zukunftsbild wird sich nicht genau in dieser Form realisieren. Es stellt jedoch ein in sich schlüssiges Bild für den Übergang zu einem klimaneutralen Deutschland dar und schafft hierdurch eine Diskussionsgrundlage über den Weg dorthin. Dabei bestätigen und bekräftigen die Grundzüge des Szenarios insgesamt den bereits 2021 skizzierten Pfad (Agora Energiewende und Agora Verkehrswende (2021): Klimaneutrales Deutschland 2045). Unabhängig von den politischen Akzenten, die künftig bei der konkreten Ausgestaltung des Pfades gesetzt werden, ist klar: Es bedarf einer gesellschaftlichen Kraftanstrengung, schneller technologischer Innovationen und einer mutigen Politik, um den Übergang zur Klimaneutralität sozial gerecht und wohlstandsschaffend zu gestalten.

Bibliographische Daten

Downloads

-

Studie

pdf 8 MB

Klimaneutrales Deutschland

Von der Zielsetzung zur Umsetzung – Vertiefung der Szenariopfade

-

Datenanhang

xlsx 284 KB

Klimaneutrales Deutschland

Dieser Datenanhang enthält die Daten zu den Abbildungen in der Studie "Klimaneutrales Deutschland. Von der Zielsetzung zur Umsetzung – Vertiefung der Szenariopfade".

Alle Publikationen in Klimaneutrales Deutschland

Alle Studien und Analysen der Reihe “Klimaneutrales Deutschland”: Szenarien, Maßnahmen und Strategien zum Erreichen der gesetzlichen Klimaziele in Deutschland.

Grafiken aus dieser Publikation

Reduktionspfad der Treibhausgasemissionen bis 2045

Abbildung A von Klimaneutrales Deutschland auf Seite 12

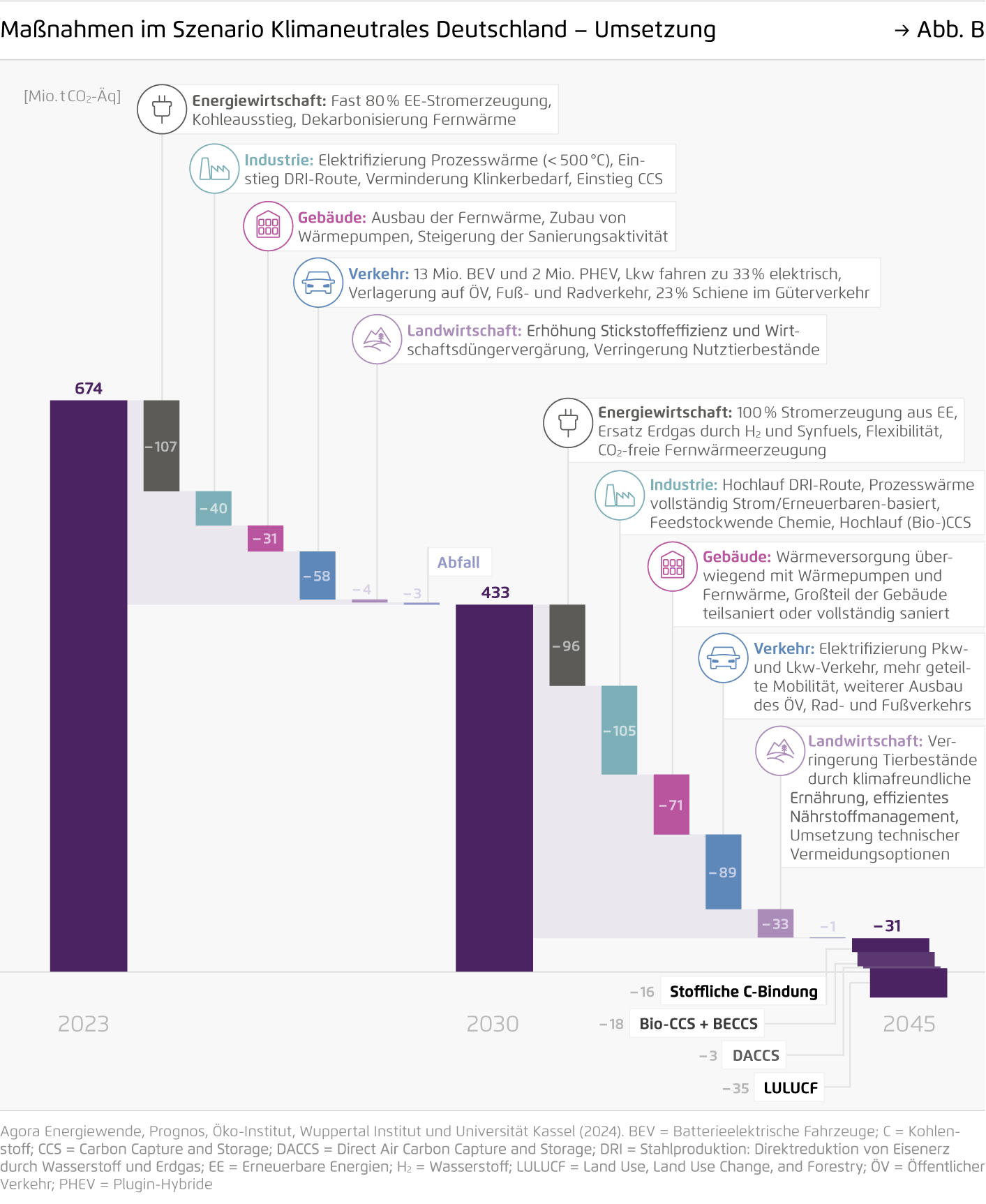

Maßnahmen im Szenario Klimaneutrales Deutschland – Umsetzung

Abbildung B von Klimaneutrales Deutschland auf Seite 13