Das Zukunfts-Agorameter: Den Weg zum klimaneutralen Stromsystem interaktiv erkunden

Um Klimaneutralität zu erreichen, muss Deutschland das Stromsystem vor 2045 auf 100 Prozent Erneuerbare Energien umrüsten. Wie eine steuerbare Stromerzeugung mit viel Wind- und Solarstrom und flexiblen Verbrauchern aussehen kann, zeigt unser neues Tool

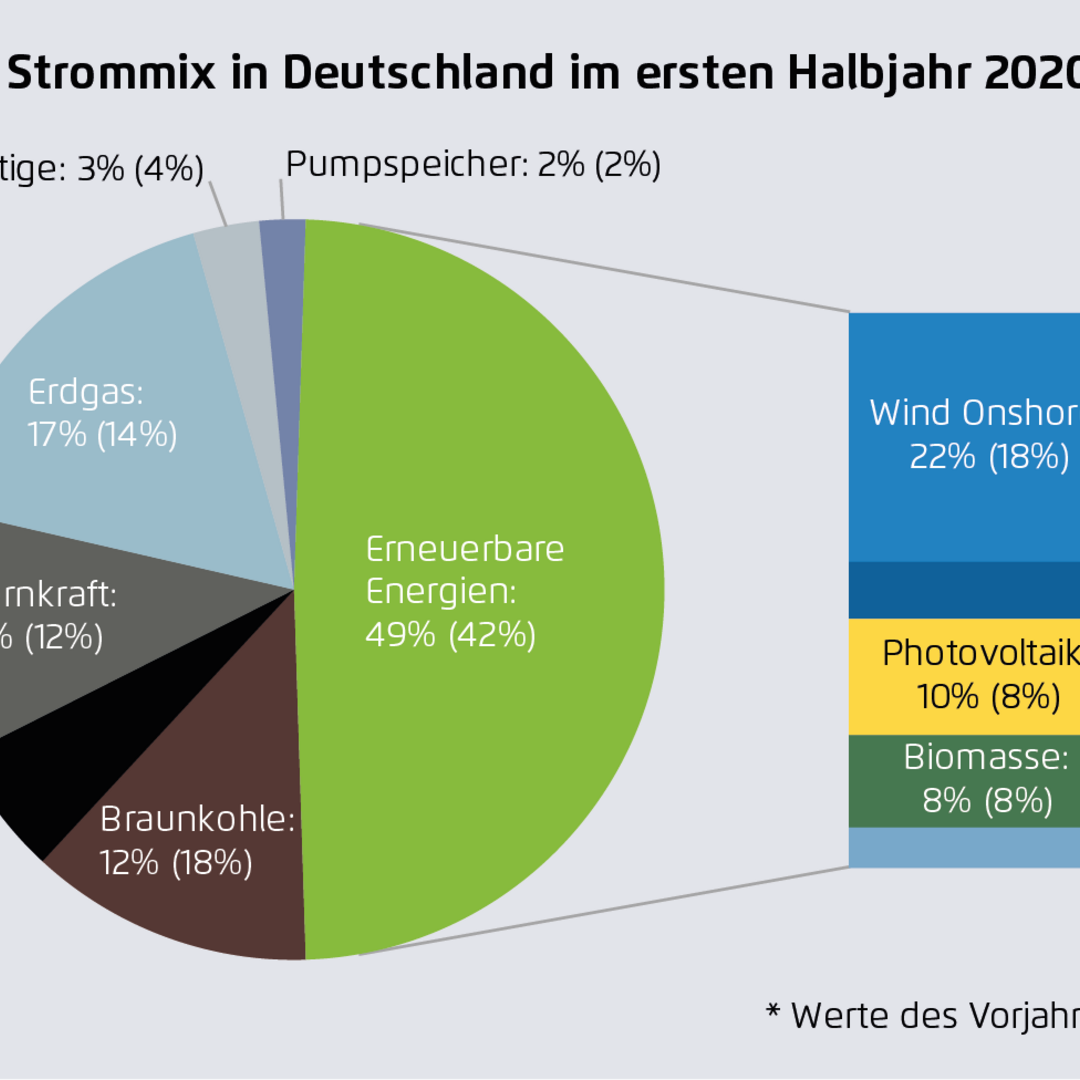

Der Anteil von Wind- und Sonnenstrom muss sich als Reaktion auf die neuen Klimaziele für 2030 und 2045 verdreifachen – und darauf muss unser Stromsystem ausgerichtet werden. Denn ein klimaneutrales Deutschland im Jahr 2045 benötigt nach dem schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie und Kohleverstromung etwa 1.000 Terawattstunden grünen Strom, der andere Anforderungen an das Stromsystem stellt als fossil befeuerte Kraftwerke. Gleichzeitig kommen neue Stromverbraucher wie Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Elektrolyseure hinzu. Unser Zukunfts-Agorameter visualisiert die Entwicklung zu einer klimaneutralen Energiewirtschaft von 2030 bis 2040 mit stetig wachsenden Anteilen Erneuerbarem Strom, neuen Verbrauchern und Flexibilitäten.

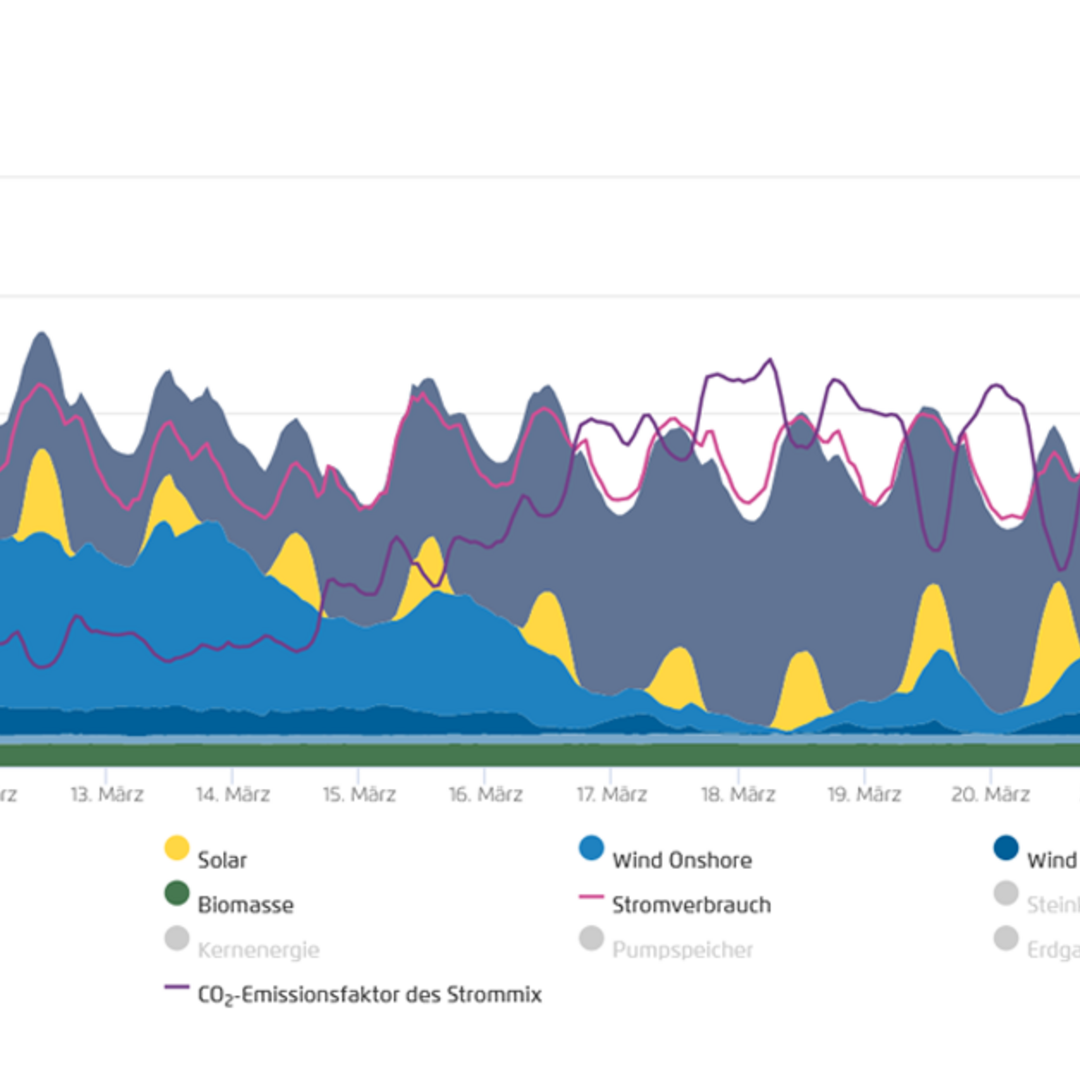

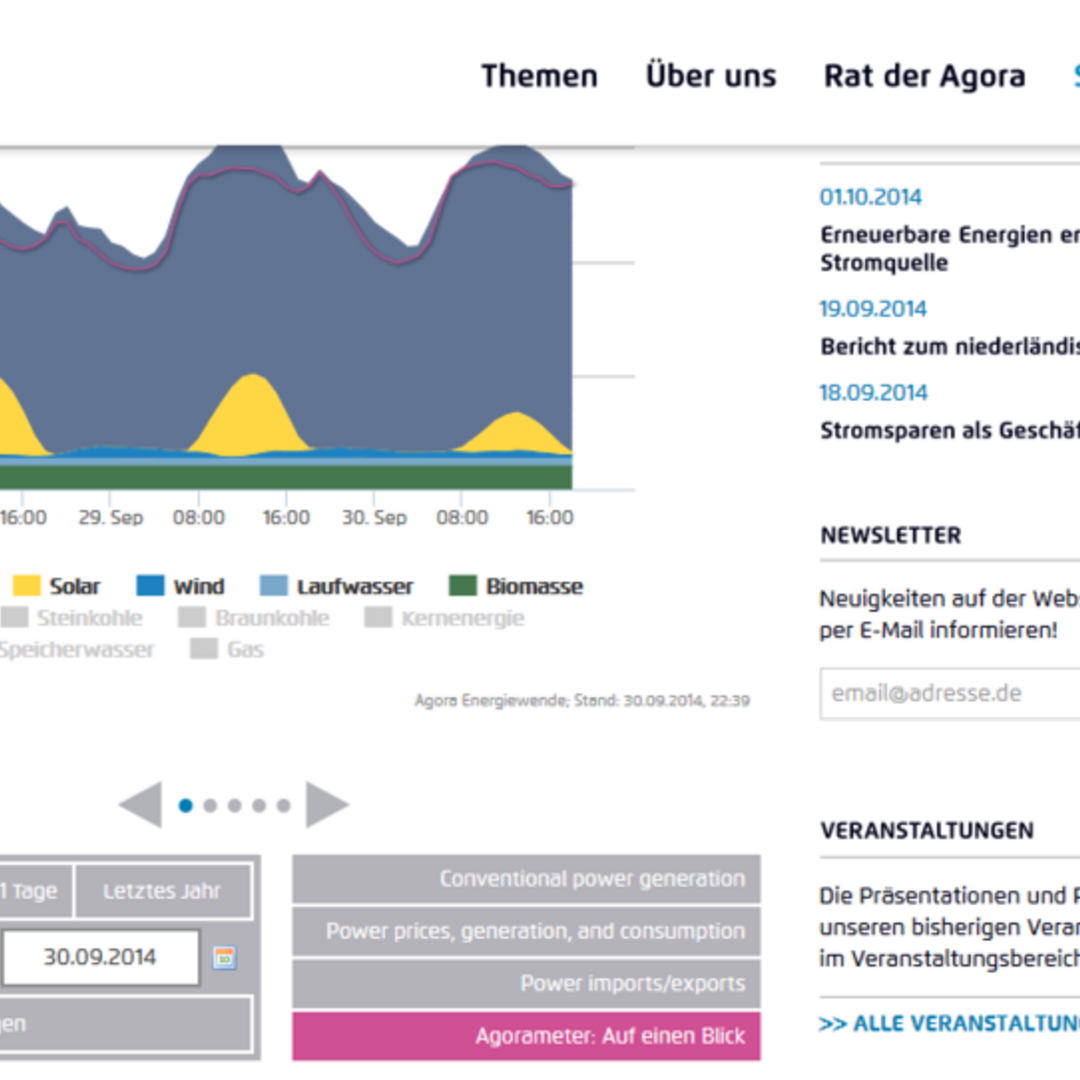

Das interaktive Tool ermöglicht eine Erkundung des künftigen Stromsystems. Dabei werden zukünftige Zeiträume mit auswählbaren historischen Werten ab 2012 oder Live-Daten der aktuellen Stromerzeugungssituation des Agorameters simuliert. Die Stromeinspeisung Erneuerbarer Energien wird anhand des erforderlichen Leistungszubaus von Erneuerbaren Energien gemäß der Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ in ein auswählbares Zieljahr zwischen 2030 und 2040 skaliert. Der steigende Strombedarf wird dabei ebenso berücksichtigt wie die Flexibilität diverser zusätzlicher Stromverbraucher, zum Beispiel von Wärmepumpen, Elektroautos oder Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff. Um diese Flexibilitäten zu modellieren, wurde in Zusammenarbeit mit der Prognos AG ein Modul eigens für das Zukunftsagorameter entwickelt.

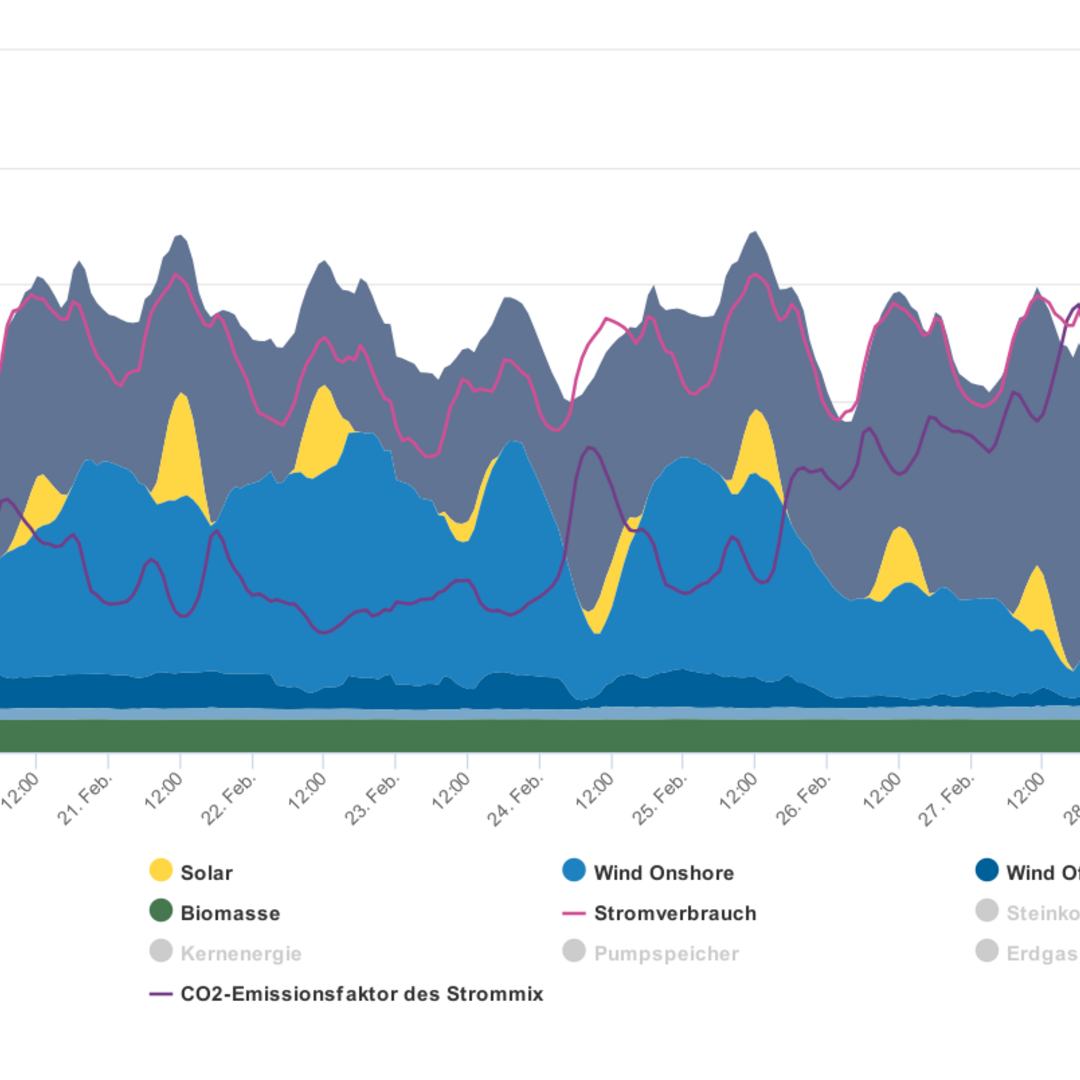

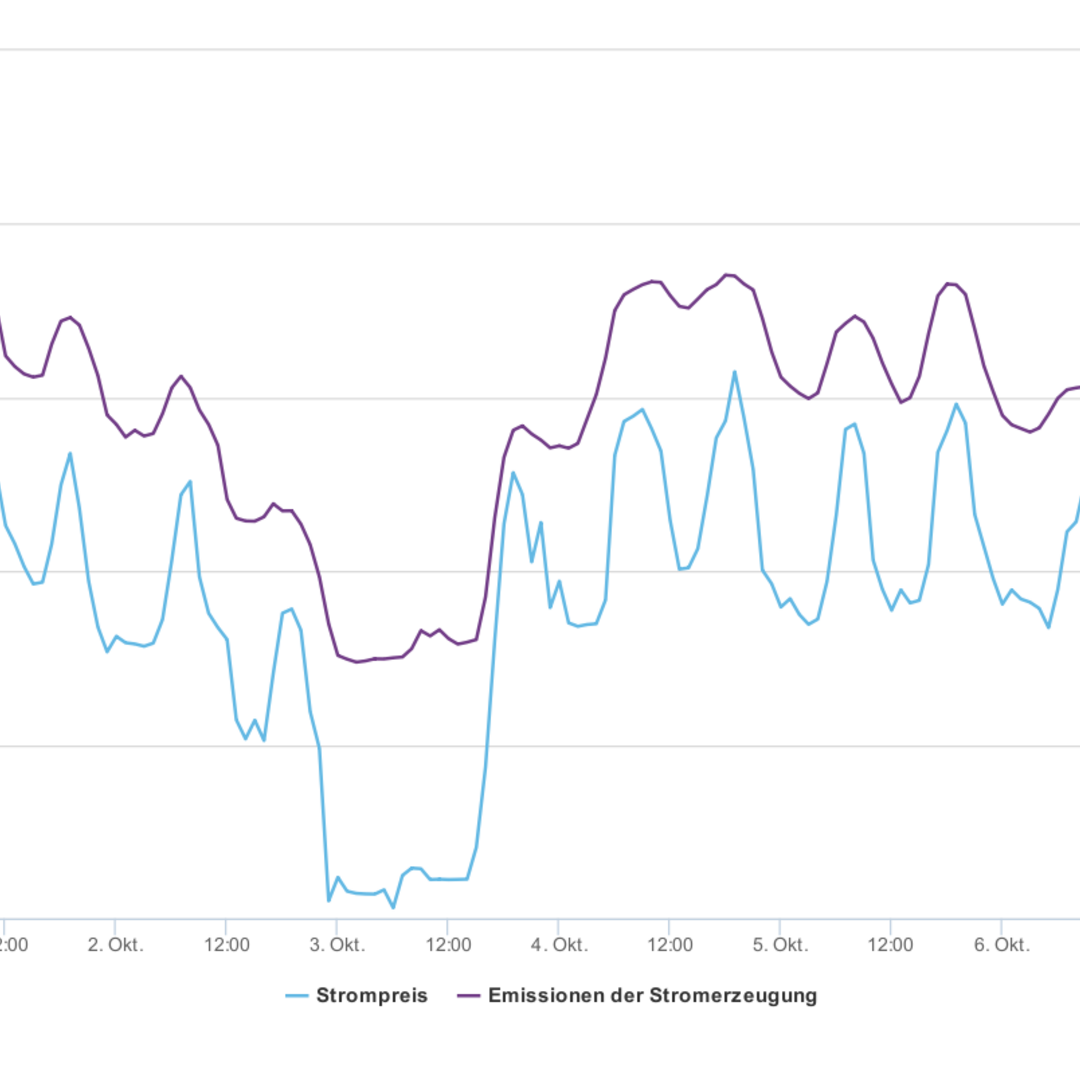

So zeigt das Zukunfts-Agorameter etwa die Residuallast an, also die zur Deckung der Nachfrage fehlende oder überschüssige Wind-, Solar-, Wasserkraft und Biomasse-Strommenge, die ausgeglichen werden muss. Bei zu wenig Wind und Sonne kommen (mit grünem Wasserstoff betriebene) Gaskraftwerke, Lastflexibilität, Speicher oder Importe zur Anwendung. Überschüsse werden durch Exporte, flexible Abnehmer und Abregelungen ausgeglichen. Das Tool modelliert außerdem, wie sich Situationen mit knappem Ökostrom-Angebot überbrücken lassen und wieviel zusätzliche Flexibilität erforderlich ist, um die Erneuerbaren möglichst effizient nutzen zu können.

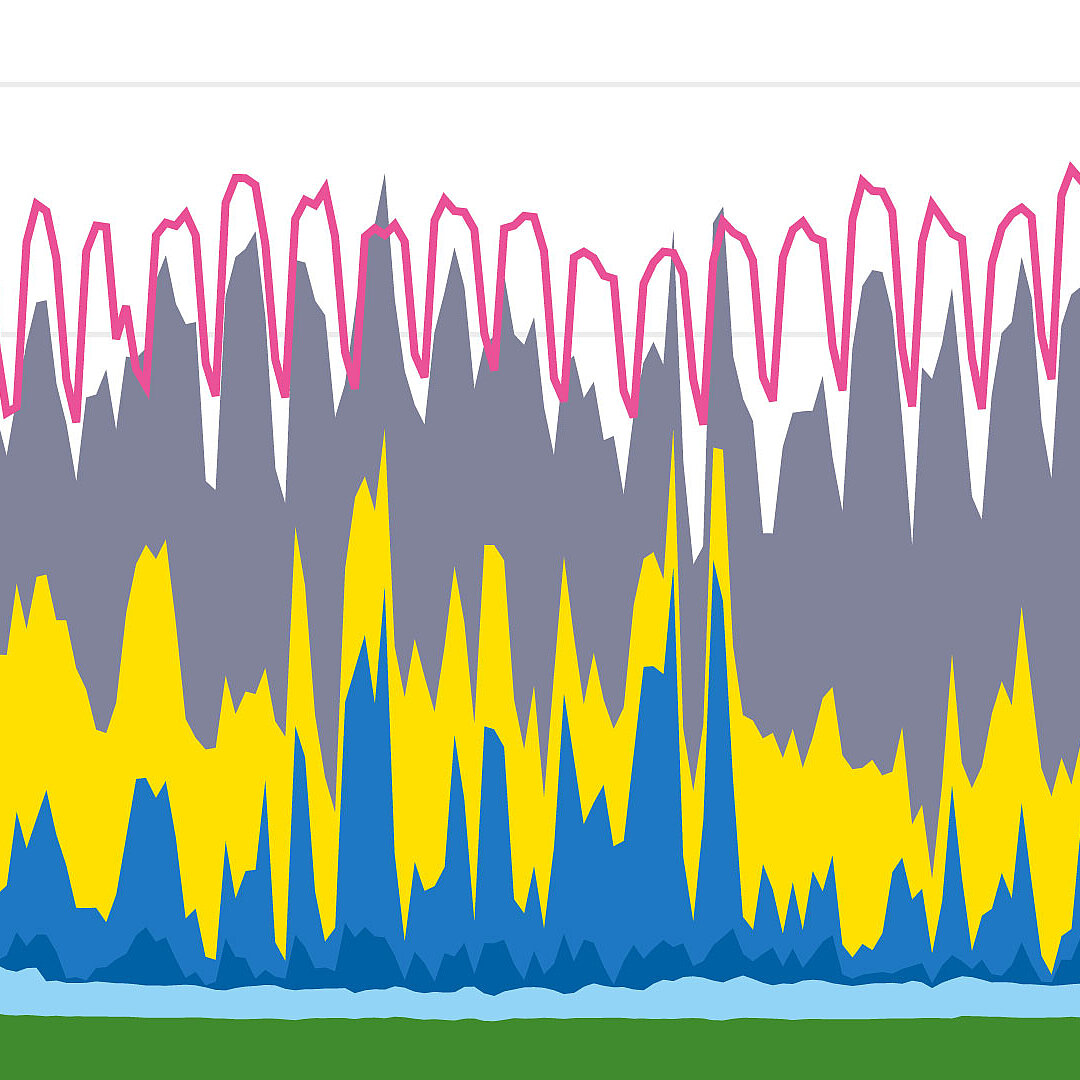

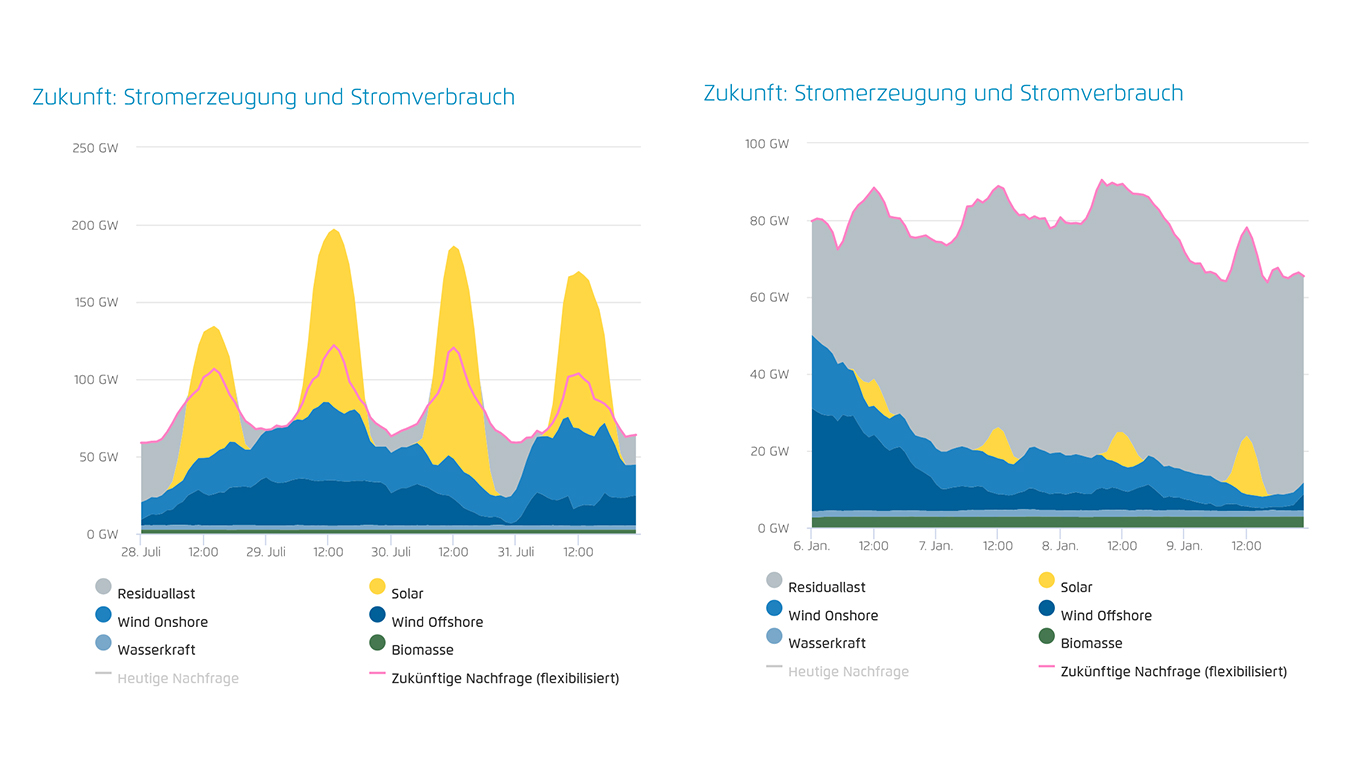

Wettersituationen aus Vergangenheit und Gegenwart lassen sich in der Zukunft abbilden und veranschaulichen die Anforderungen eines zukünftigen Stromsystems. Etwa wenn sehr viel Wind- und Solarstrom vorhanden ist, beziehungsweise bei einer Dunkelflaute sehr wenig.

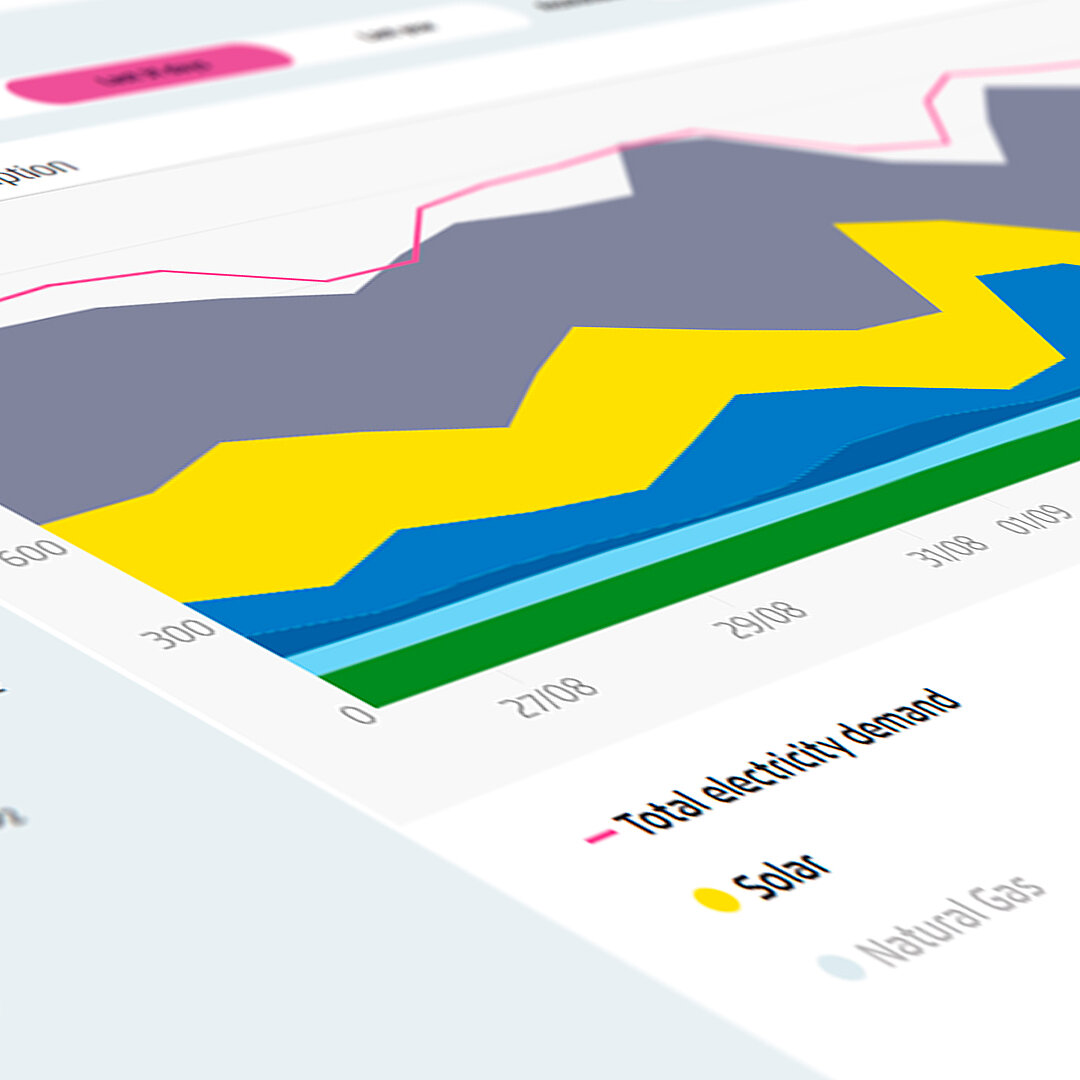

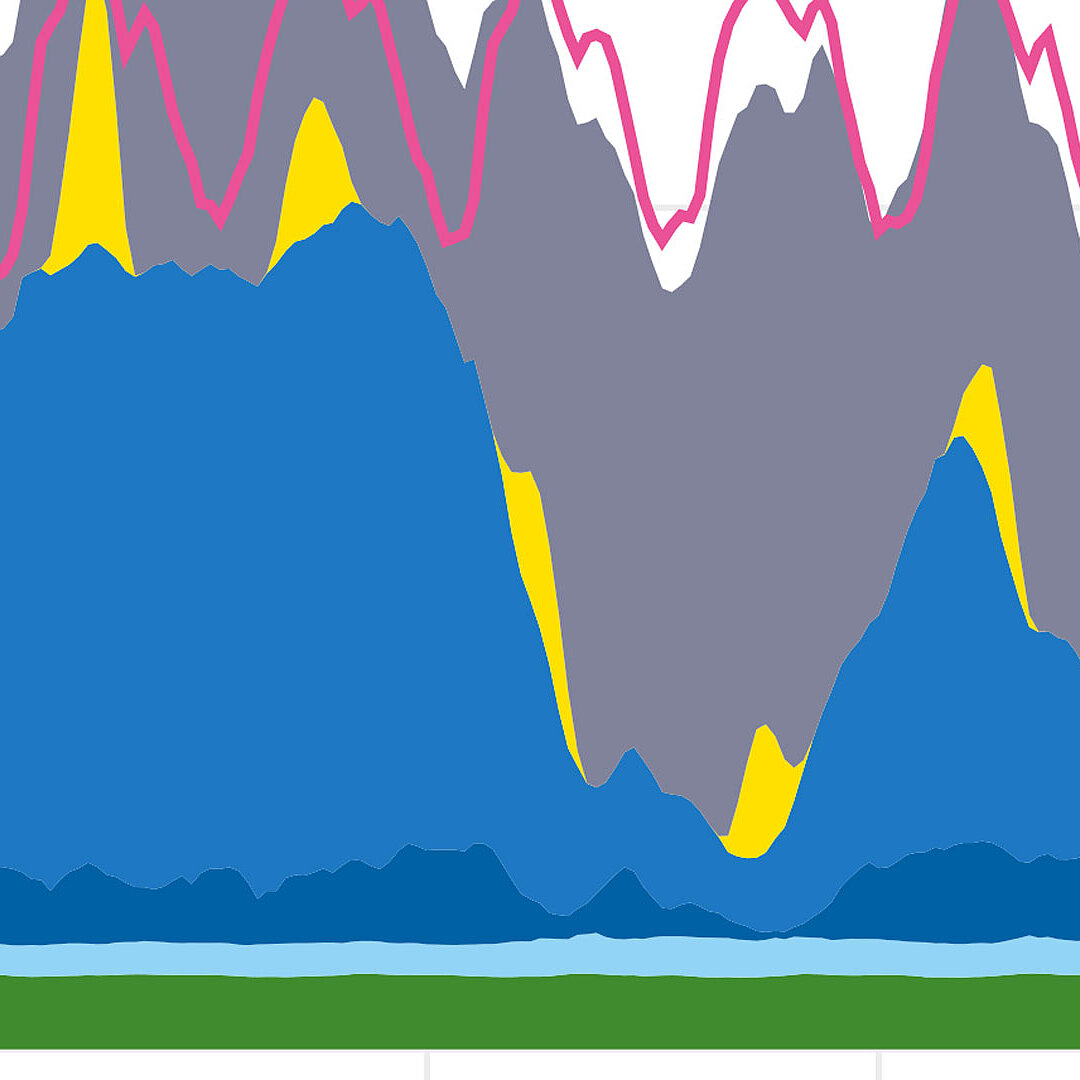

An Tagen mit viel Wind und Sonne, wie im Titelbild links für Juli 2035 simuliert (übertragener Zeitraum: 28.07.2021-31.07.2021), kann der gesamte Strombedarf aus Erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Allerdings kann nicht der gesamte erzeugte Strom auch verbraucht werden. Entsprechend steigen die Exporte oder Anlagen müssen abgeregelt werden. Obwohl die künftige Nachfrage deutlich flexibler ist und herausfordernde Rampen bewältigen kann, gibt es Zeiten mit überschüssigem Strom. Im Titelbild links, wo Wetterdaten von Januar 2021 (Zeitraum: 06.01.2021-09.01.2021) auf Januar 2035 übertragen sind, ist die Herausforderung des künftigen Stromsystems klar erkennbar: Über mehrere Tage hinweg muss eine hohe Residuallast durch Importe und regelbare Stromerzeugung gedeckt werden.

Wie weit können solchen Situationen marktbasiert vorgebeugt werden? Wie groß sind die Kapazitäten, die von Deutschlands Stromnachbarn abgedeckt werden können und zu welchem Anteil kann das europäische Verbundnetz solche Situationen ausgleichen? Wie viele steuerbare Kraftwerkskapazitäten müssen in Deutschland bereitgestellt werden und wie können sich diese refinanzieren? Neben dem Ausbau Erneuerbarer Energien müssen schon heute die Weichen für ein durchdachtes Markdesign gestellt werden, das Flexibilitäten anreizen kann. Das Zukunfts-Agorameter kann dabei unterstützen, weil es eine intuitive und interaktive Auseinandersetzung mit dem künftigen Stromsystem Deutschlands ermöglicht.

Beim Zukunfts-Agorameter steht die technische Umsetzung der Energiewende im Fokus. Auf dem Weg zur Klimaneutralität ist jedoch auch dringend die politische Umsetzung gefragt: Für das Jahr 2030 sieht die Bundesregierung derzeit einen Anteil von 65 Prozent Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch vor. Um auf Kurs für Klimaneutralität 2045 zu kommen, sind allerdings mindestens 70 Prozent notwendig. Damit ist eine Verdreifachung der aktuellen Zubau-Geschwindigkeit gleich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode erforderlich. Eine Flexibilisierung der Stromnachfrage, wie sie im Zukunfts-Agorameter angenommen wird, kann außerdem nur erreicht werden, wenn sie bereits in der aktuellen Ausgestaltung des Strommarktes mitgedacht und dafür Anreize gesetzt werden. Hierzu gehören insbesondere flexible Stromtarife und eine Reform der geltenden Abgaben, Umlagen und Netzentgelte, welche momentan eine systemdienliche Ausführung verhindern. Besonders neue Verbraucher wie Wärmepumpen oder neue elektrische Prozesse in der Industrie, die eine lange Lebensdauer haben, sollten auf diese Flexibilitätsanforderungen vorbereitet sein.

Info:

Das Zukunfts-Agorameter ist ab sofort auf der Webseite von Agora Energiewende zugänglich. Die Nutzung ist kostenfrei. In einer Dokumentation wird transparent ausgeführt, welche konkreten Annahmen und Parameter für die Skalierung und Optimierung verwendet werden.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Neuigkeiten auf der Website? Erhalten Sie regelmäßige Informationen über unseren Newsletter.