- Autor:innen

- Moritz Zackariat

- Versionsnummer

- 1.0

- Veröffentlichungsdatum

-

1. August 2025

- Zitiervorschlag

- Agora Energiewende (2025): Agorameter Review: Der deutsche Strommix im Juli 2025

- Projekt

- Diese Publikation wurde erstellt im Rahmen des Projektes Monatsauswertung Strommarkt Deutschland.

Agorameter Review: Der deutsche Strommix im Juli 2025

Analyse der Entwicklungen und Trends der deutschen Stromerzeugung im Juli 2025. Außerdem: Ein Blick auf den Markthochlauf von Großbatteriespeichern.

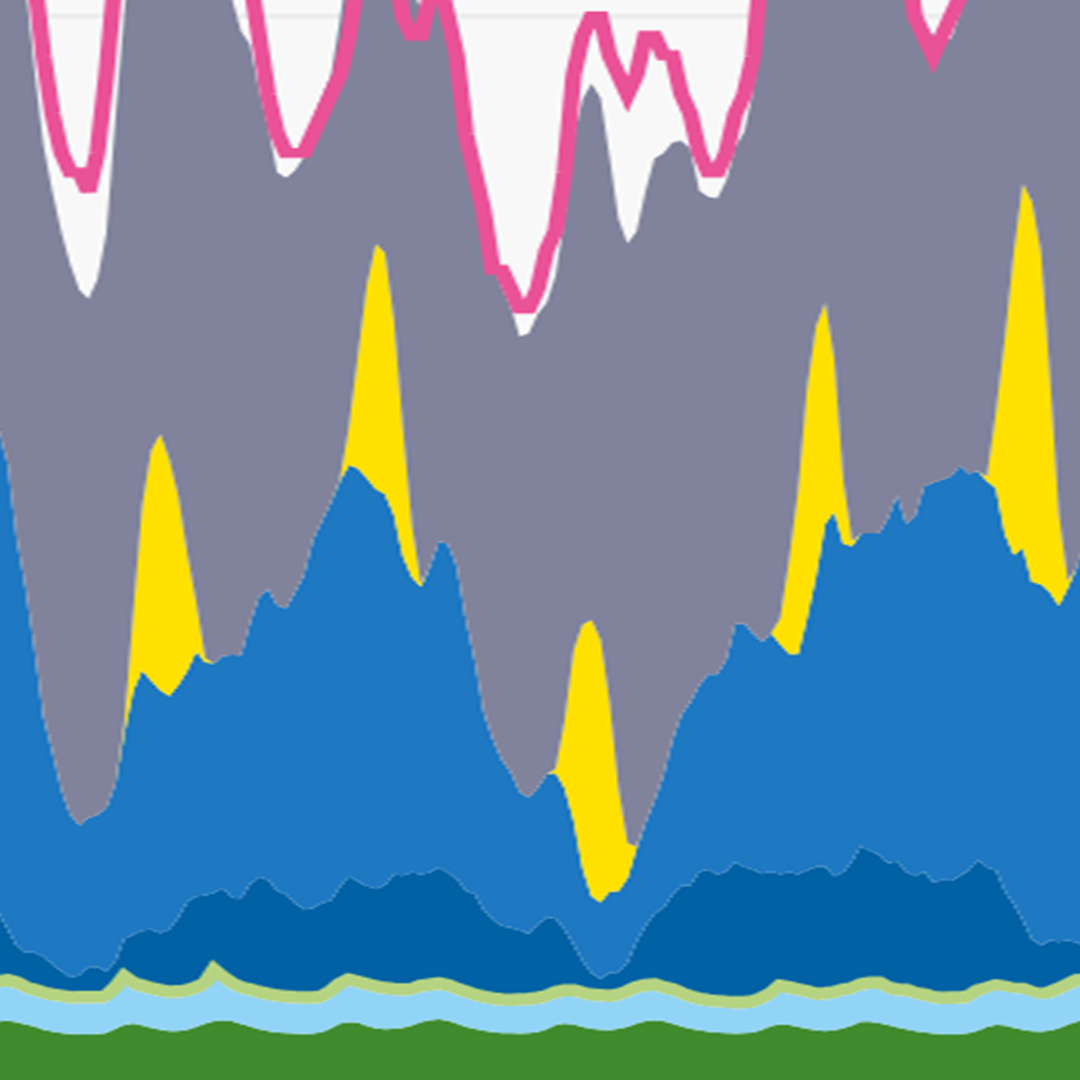

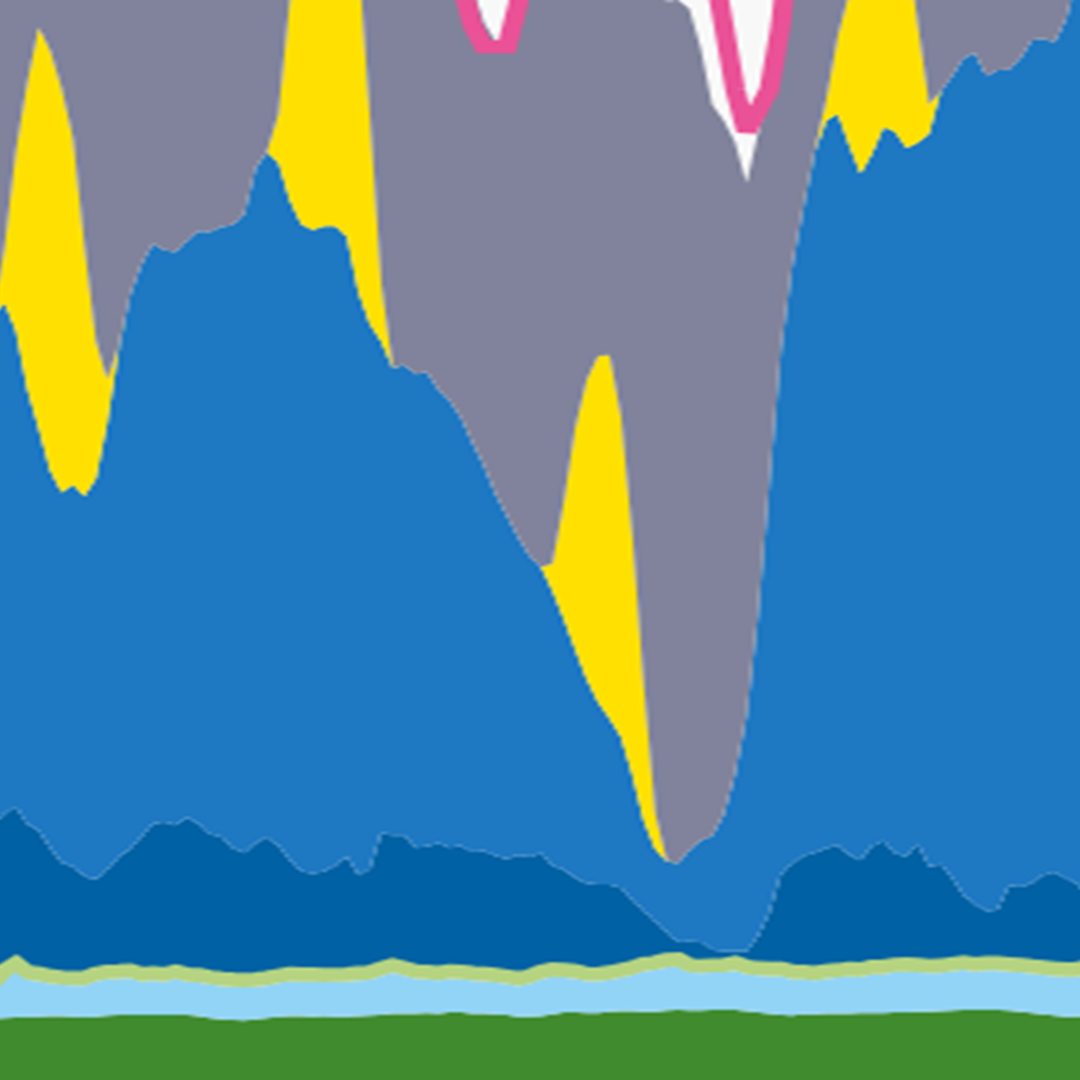

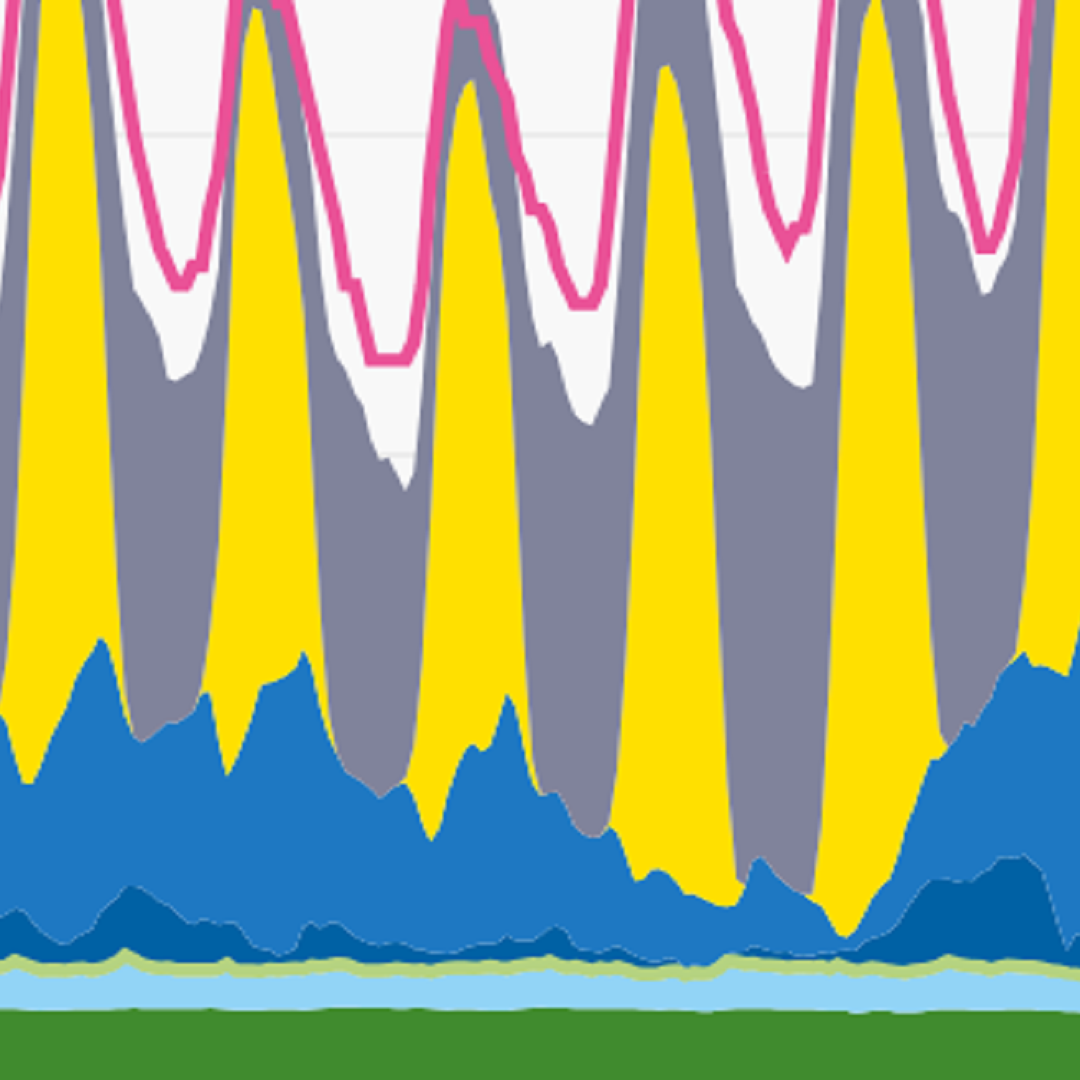

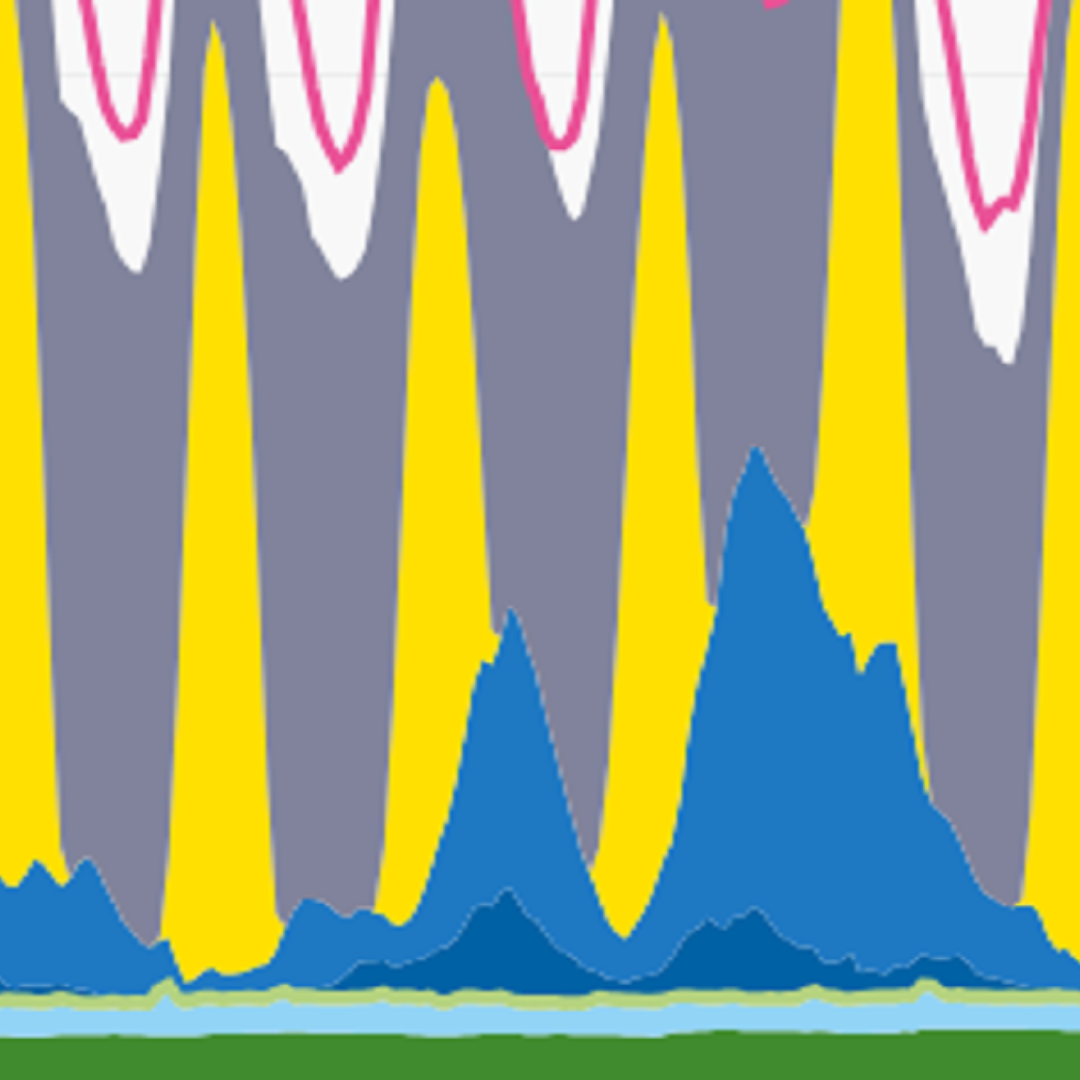

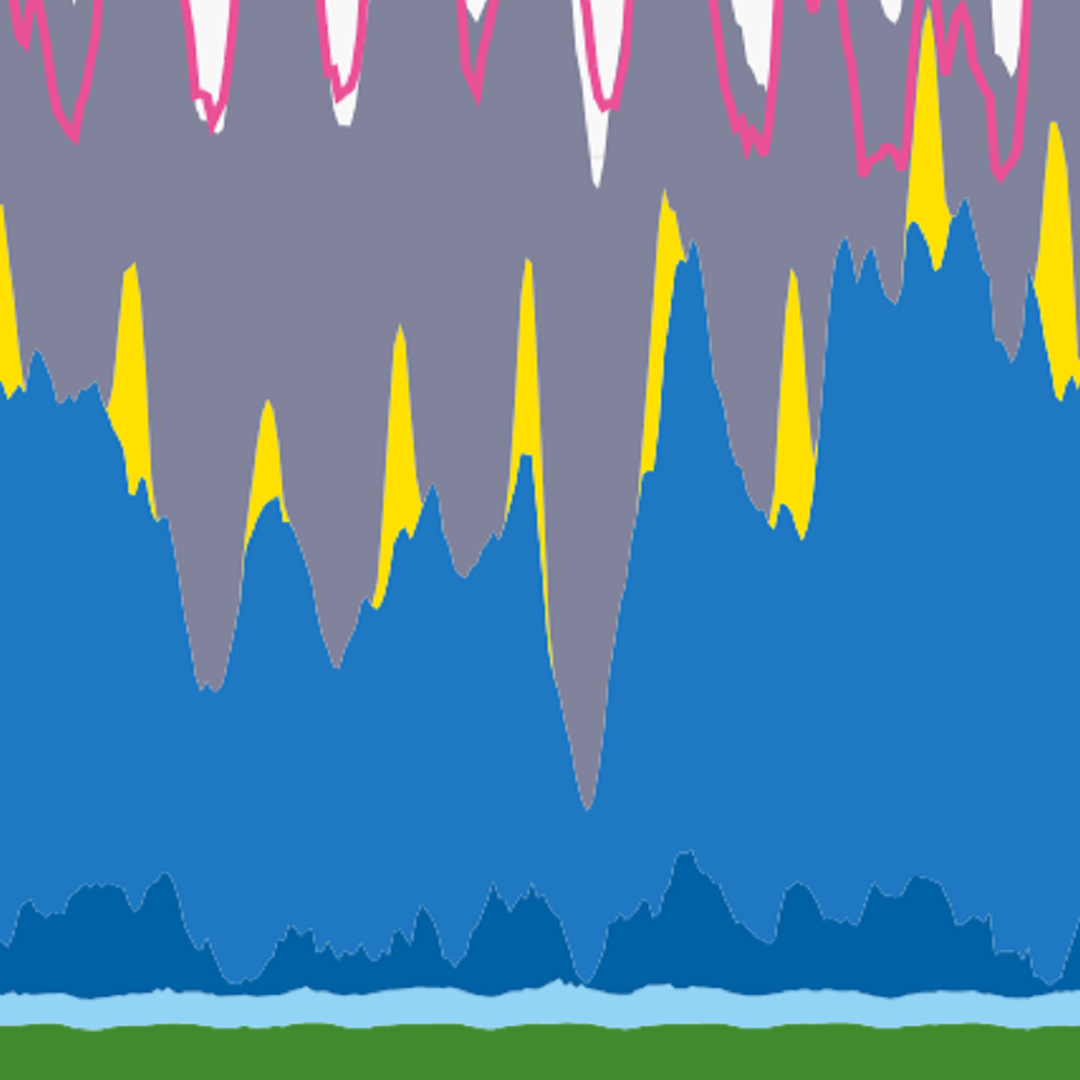

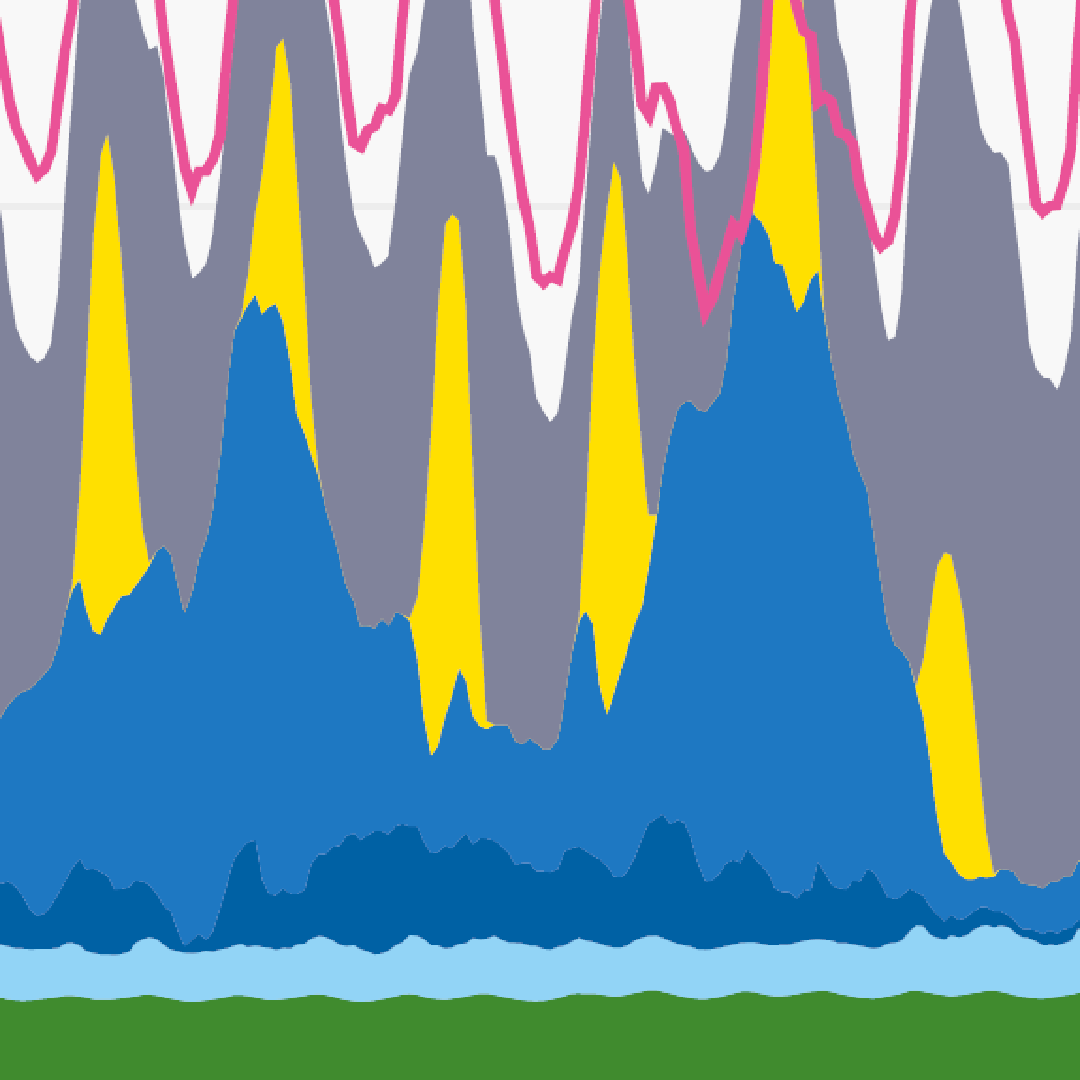

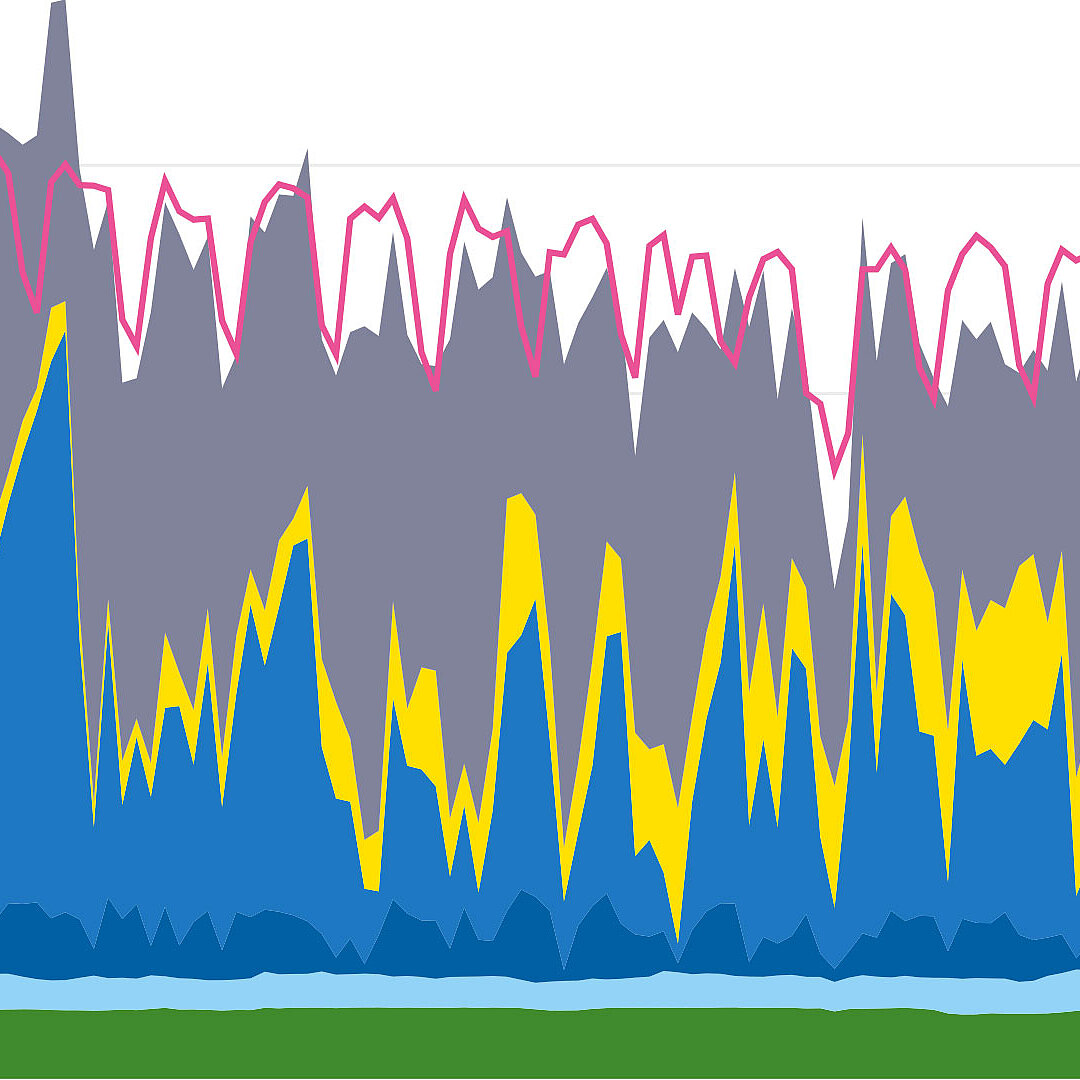

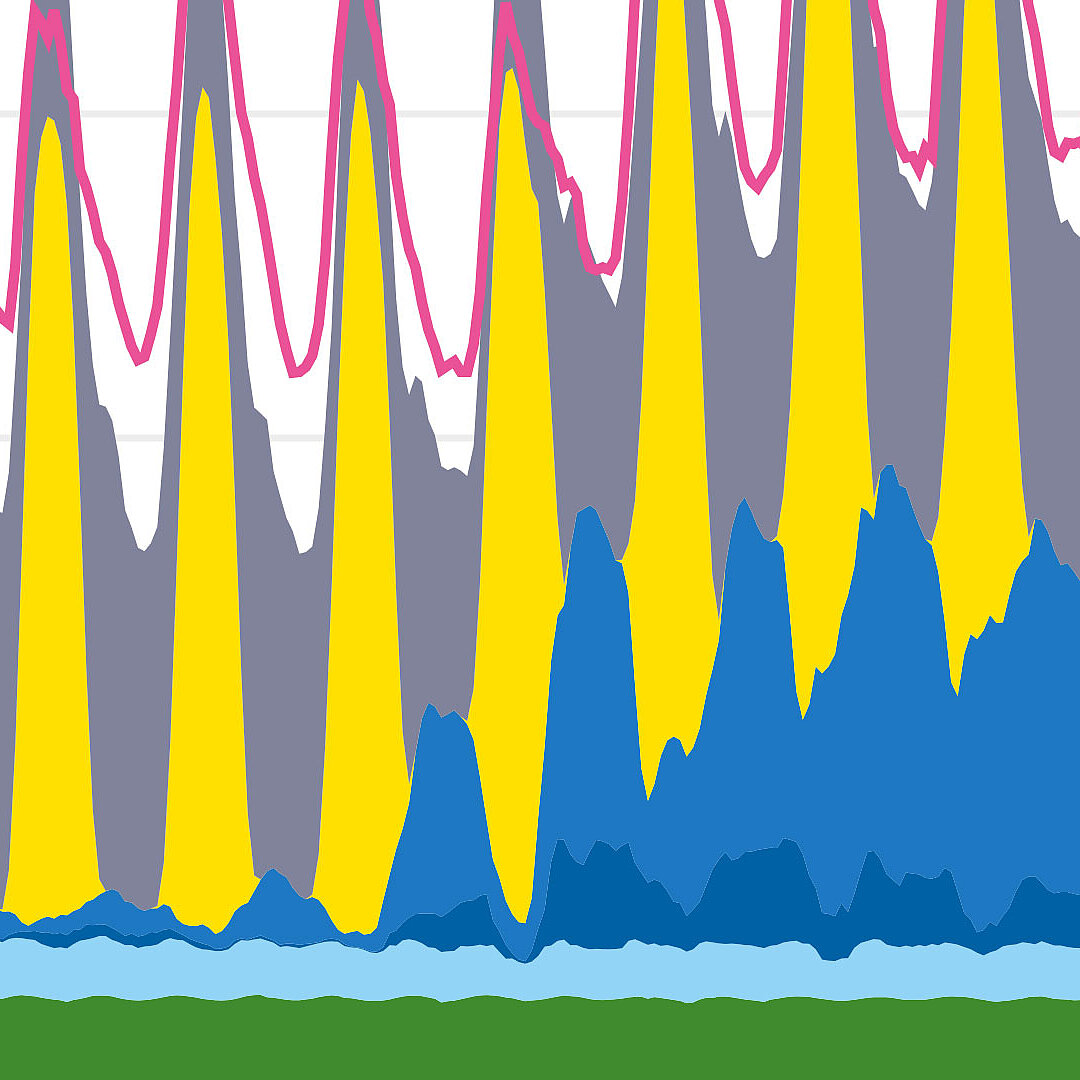

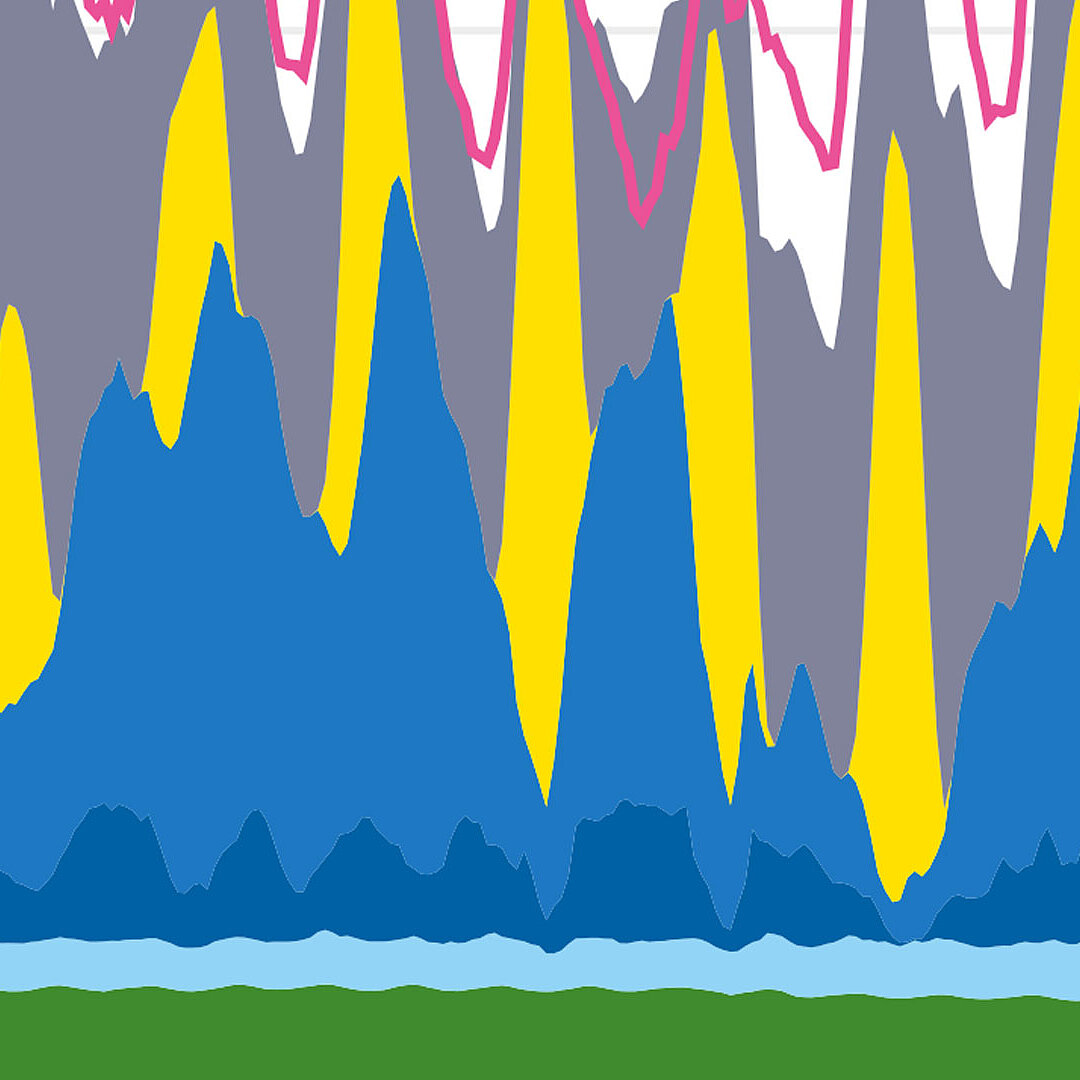

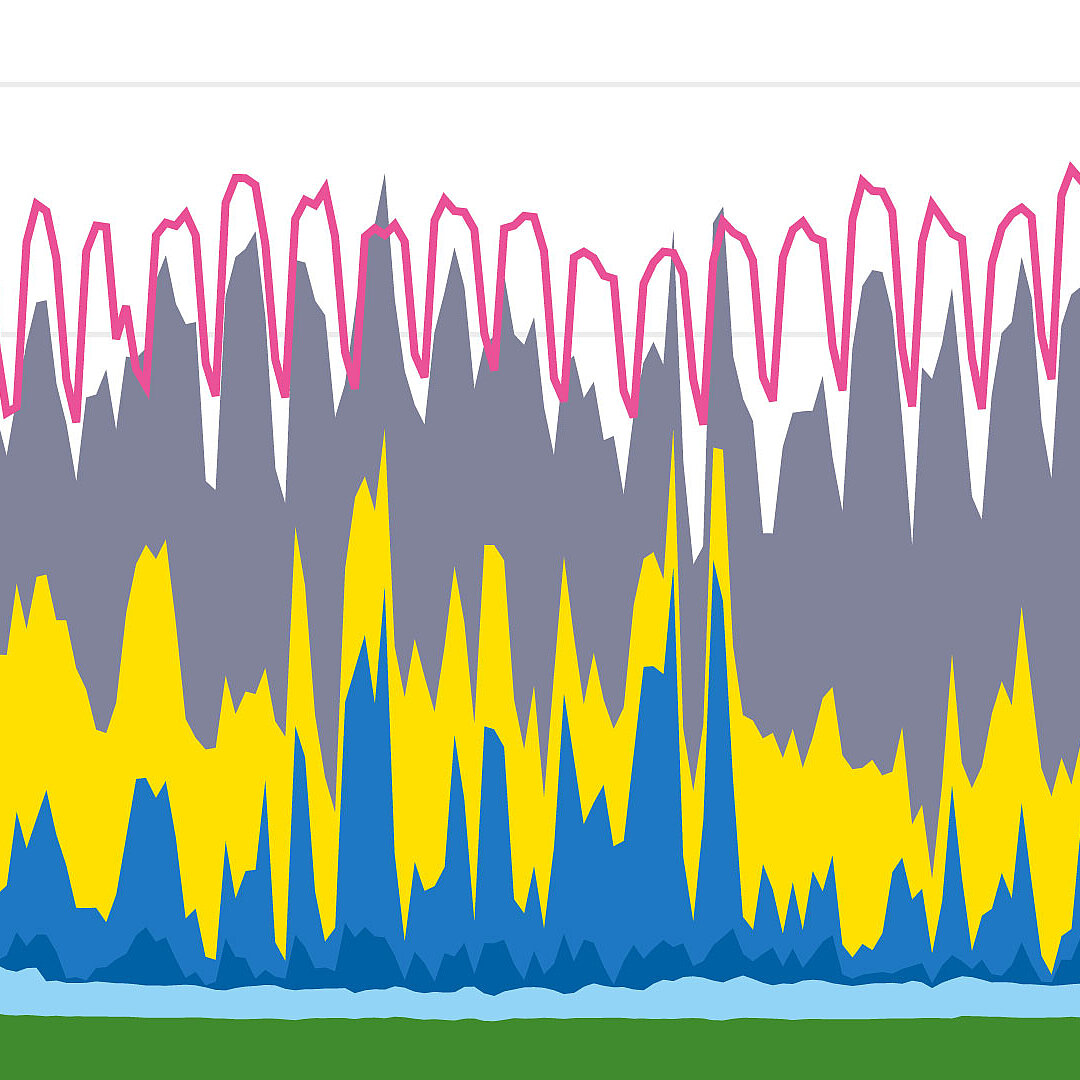

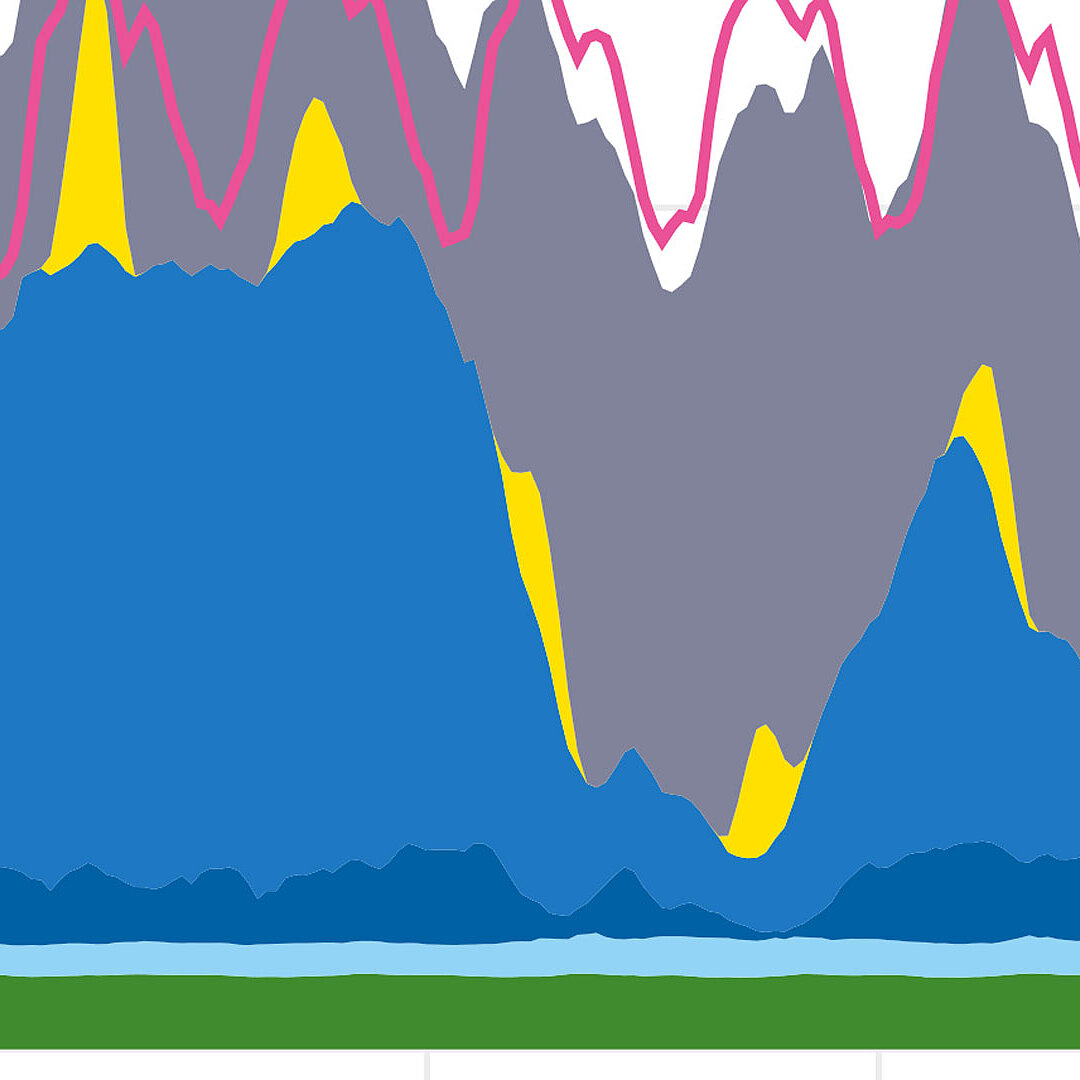

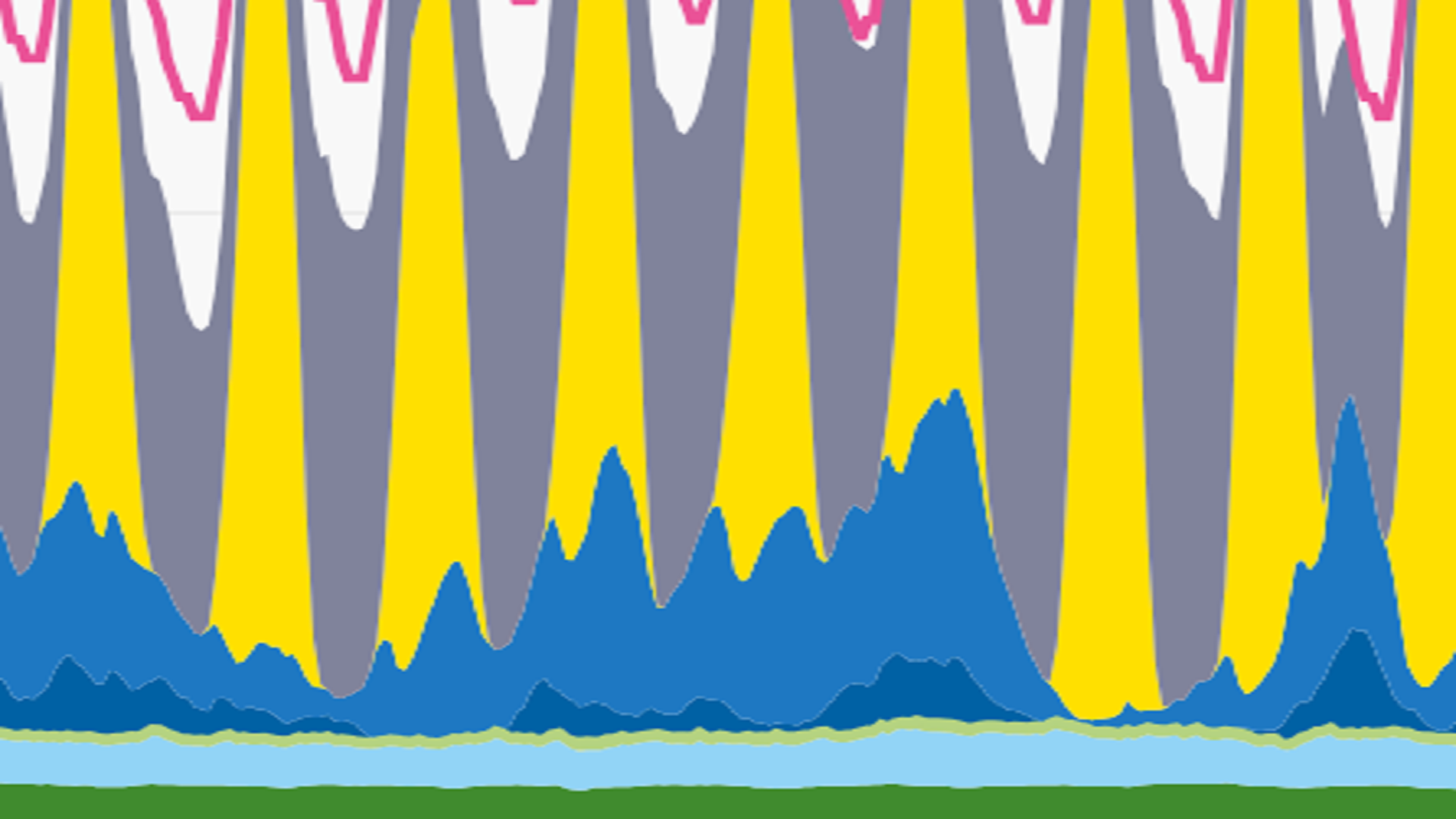

Wie setzte sich der deutsche Strommix im Juli 2025 zusammen?

Im Juli 2025 erreichten Erneuerbare Energien einen Anteil von rund 61 Prozent an der deutschen Stromerzeugung. Dabei lieferte die Stromerzeugung aus Photovoltaik mit 10 Terawattstunden (TWh) und einem Anteil von 27 Prozent erneut den größten Beitrag aller Technologien – bereits zum vierten Monat in Folge.

Erdgas, Braun- und Steinkohle kamen zusammen auf einen Anteil von 34 Prozent. Die Emissionen aus der deutschen Stromerzeugung stiegen im Vergleich zum Juli 2024 um rund 0,7 Million Tonnen CO₂ – ein Zuwachs von etwa 7 Prozent. Diese Entwicklung läuft der erforderlichen Reduzierung von CO₂ deutlich entgegen.

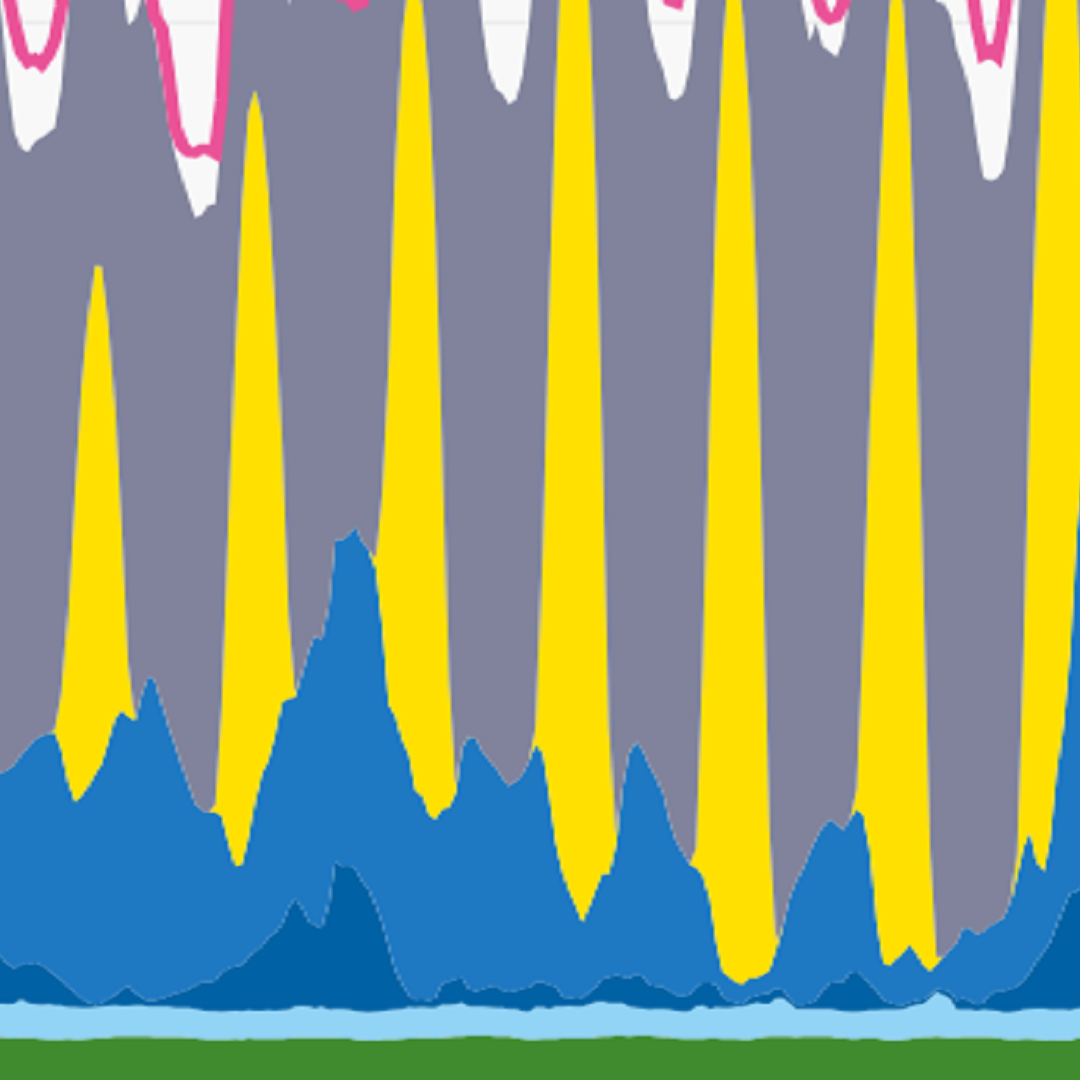

Wie hat sich die Stromerzeugung im Juli 2025 gegenüber Juli 2024 verändert?

Im Vergleich zum Juli 2024 wurde im Juli 2025 rund 1,8 TWh mehr Strom aus fossilen Energieträgern erzeugt. Der Anstieg verteilt sich auf Steinkohle (+0,9 TWh), Erdgas (+0,7 TWh) und Braunkohle (+0,3 TWh).

Die gestiegene fossile Erzeugung liegt im Wesentlichen am Zuwachs bei der Nettostromerzeugung (+1,4 TWh). Dieser Anstieg ist wiederum auf eine Zunahme der Stromexporte bei gleichzeitig leichtem Rückgang der Stromimporte zurückzuführen. Der inländische Stromverbrauch blieb im Betrachtungszeitraum hingegen konstant bei rund 41 TWh.

Die Erzeugung aus Erneuerbaren Energien lag im Juli 2025 etwa auf dem Niveau des Vorjahresmonats (+ 0,1 TWh). Zwar stieg die Stromproduktion aus Windkraftanlagen an Land an, dies wurde jedoch teilweise durch den Rückgang der Erzeugung aus Solar- und Wind-auf-See-Anlagen ausgeglichen.

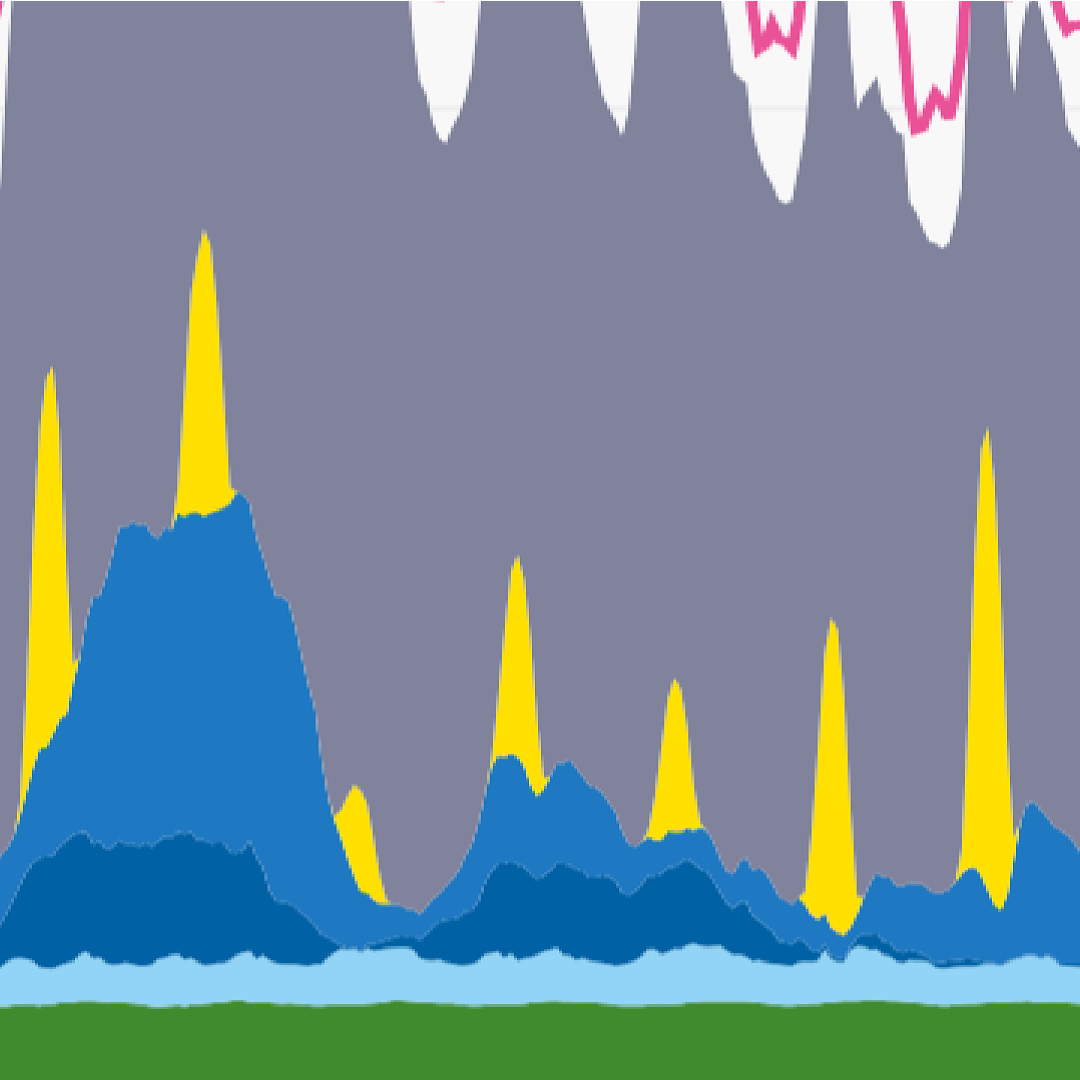

Großbatteriespeicher: Marktentwicklung und Perspektiven

Seit Jahresbeginn ist die installierte Leistung von Großbatteriespeichern in Deutschland um rund 24 Prozent gestiegen – von 1,7 auf 2,1 Gigawatt. Im Vergleich zu Anfang 2023 hat sich die installierte Leistung damit nahezu verdoppelt. Diese Entwicklung markiert laut Internationaler Energieagentur (IEA) jedoch erst den Anfang: Im Energy Policy Review 2025 verweist die IEA auf 24 Gigawatt an potenziell realisierbaren Projekten – von insgesamt 160 Gigawatt, die bis Oktober 2024 bei den Übertragungsnetzbetreibern angefragt wurden. Dies unterstreicht die enorme Dynamik und das wachsende Investitionsinteresse im Speichersegment.

Treiber des Speicherbooms: Sinkende Preise durch technologischen Fortschritt

Ein zentraler Impulsgeber für den Markthochlauf ist der disruptive Wandel entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Preise für Batteriespeicher sinken rapide – nicht nur aufgrund technologischer Fortschritte, sondern auch durch geopolitische Faktoren. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China führt dazu, dass chinesische Hersteller verstärkt auf den europäischen Markt drängen, was dort den Wettbewerb und Preisdruck erhöht. Eine Analyse des Rocky Mountain Institute (RMI) zeigt, dass sich die Preise chinesischer Speicher von etwa 250 US-Dollar/kWh im Jahr 2017 auf unter 100 US-Dollar/kWh im Jahr 2024 reduziert haben. Parallel dazu haben sich die Batterieexporte Chinas seit 2022 vervielfacht und erreichen mittlerweile rund 200 GWh pro Quartal.

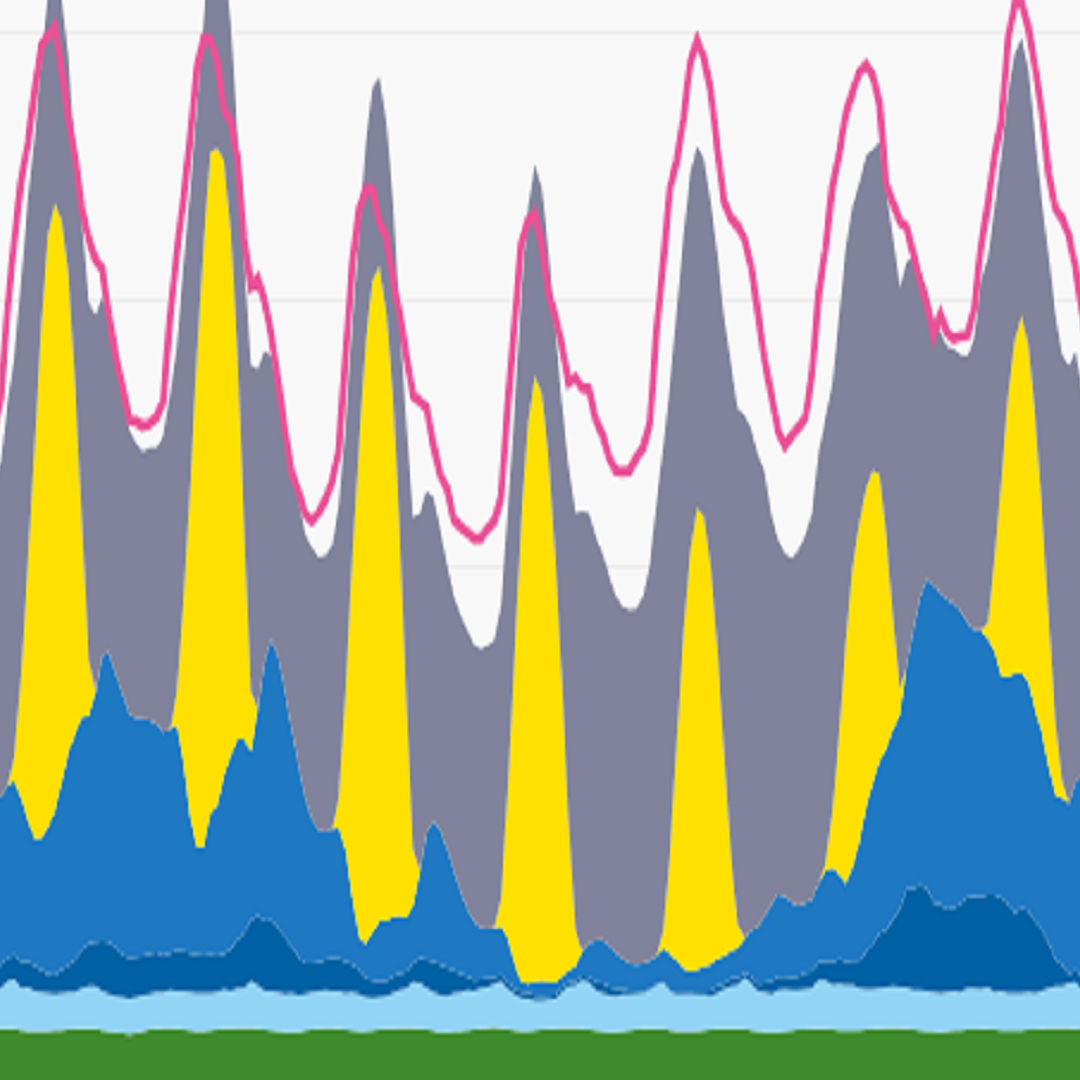

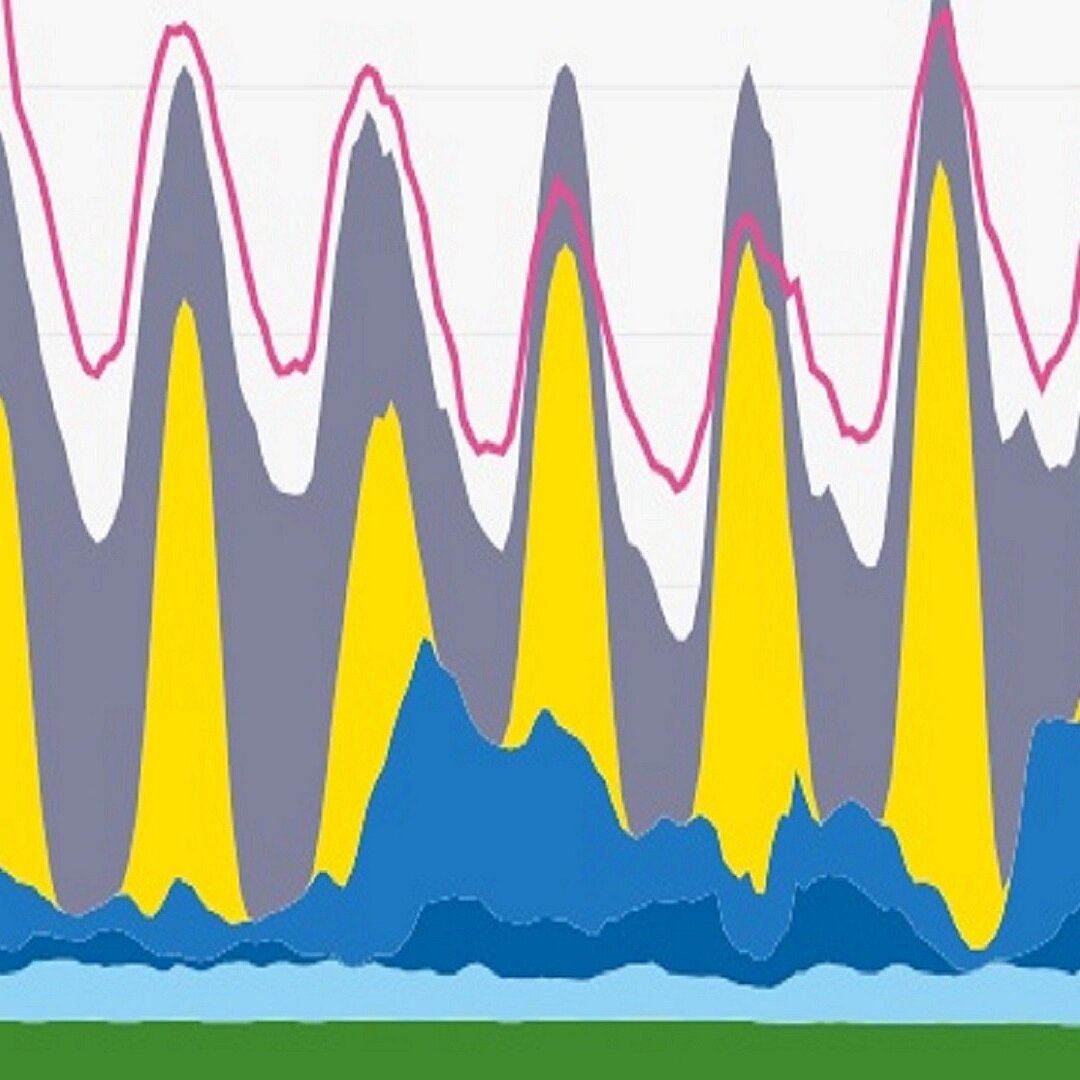

Wirtschaftlichkeit und Flexibilität als Investitionsanreize

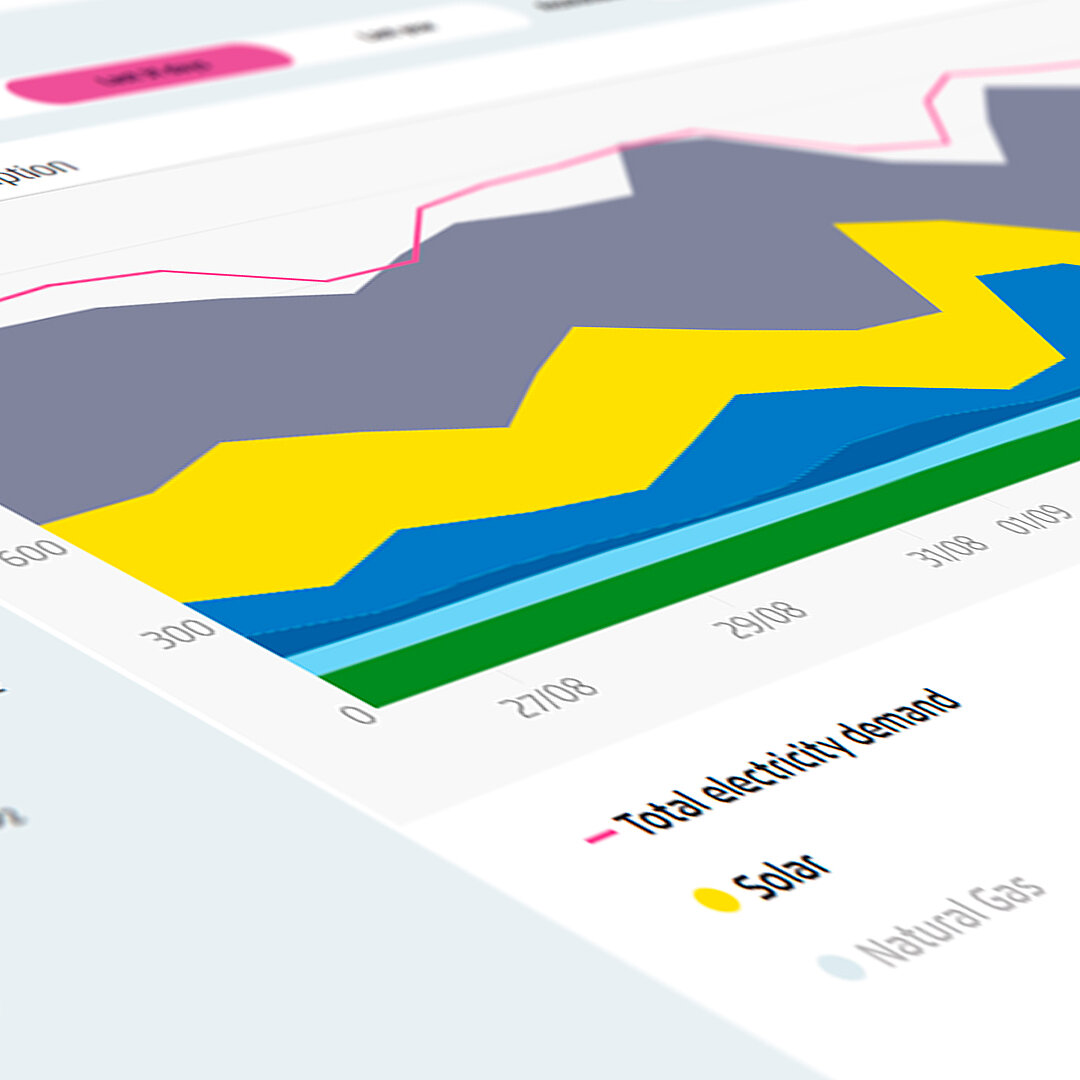

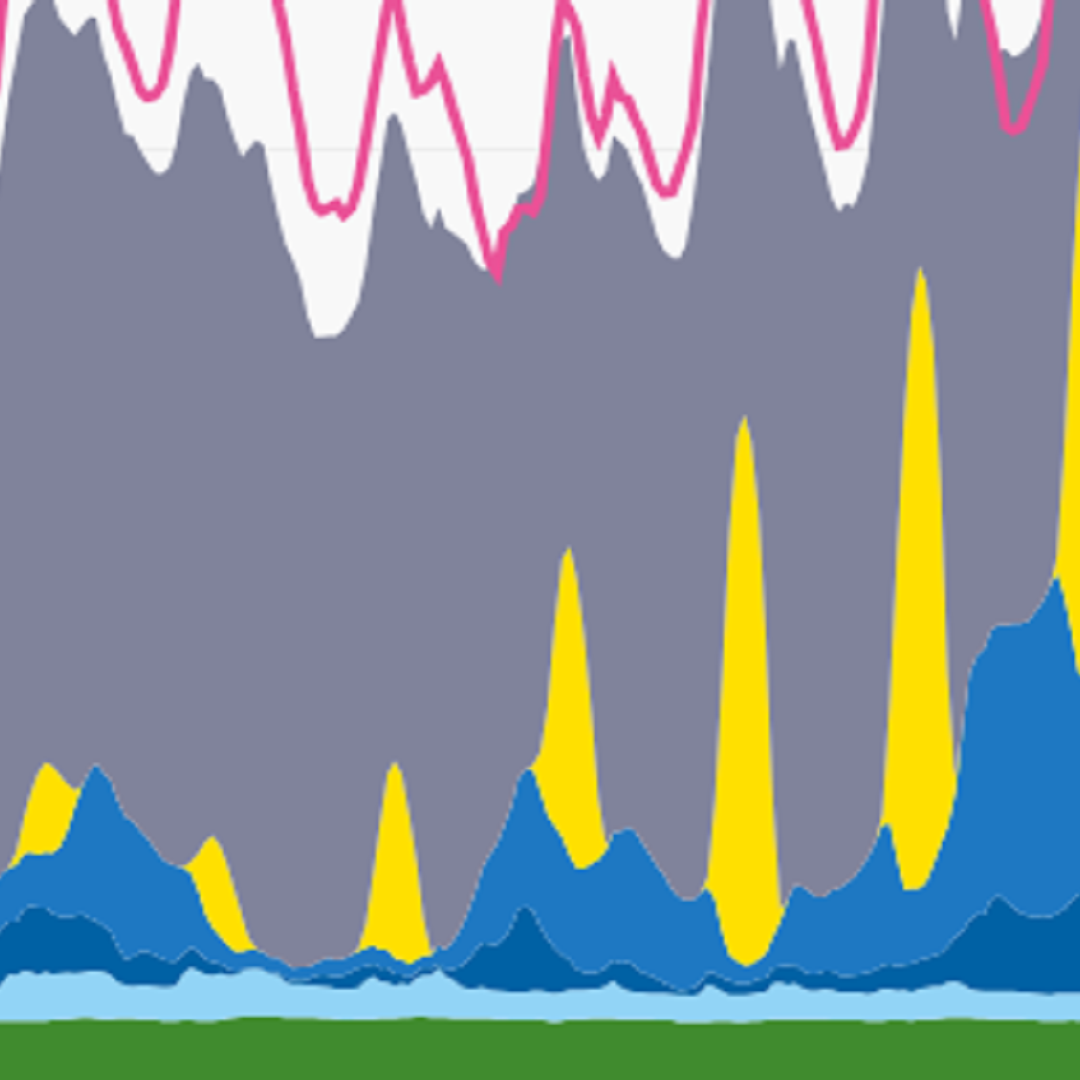

Für Betreiber ergibt sich eine zunehmend attraktive Investitionslandschaft. Einerseits führen die steigenden Anteile Erneuerbarer Energien im Netz zu stärkeren Preisschwankungen an den Strommärkten, was lukrative Arbitragegeschäfte ermöglicht. Strom kann günstig – oder sogar zu negativen Preisen – eingekauft und zu Hochpreiszeiten verkauft werden – ein Modell, das durch die zunehmende Volatilität im Stromsystem weiter an Relevanz gewinnt. Allein im Jahr 2025 kam es bereits in 401 Stunden am Day-Ahead-Markt zu Preisen unter null Euro pro Megawattstunde. Solche Negativpreise sind Ausdruck eines Überangebots im Netz, das insbesondere durch hohe Einspeisung von Solar- und Windenergie bei gleichzeitig geringer Nachfrage entsteht – und bieten für flexible Speicherlösungen zusätzliche wirtschaftliche Chancen.

Andererseits sorgen die sinkenden Investitionskosten für kürzere Amortisationszeiten. Ein Blick nach Kalifornien verdeutlicht das Potenzial: Dort deckten Batteriespeicher im Jahr 2024 bereits rund ein Fünftel der abendlichen Stromnachfrage. Die Systeme verschieben den Verbrauch vom Tag in die Abendstunden und helfen so, die durch Solarenergie verursachten Lastspitzen zu glätten – ein Modell mit Vorbildcharakter für Deutschland.

Multifunktionale Nutzung steigert Wertschöpfung

Großbatteriespeicher sind heute nicht nur Werkzeuge für Arbitragegeschäfte. Durch sogenannte Multi-Use-Modelle können Betreiber Erträge aus verschiedenen Märkten gleichzeitig erzielen – vom Day-Ahead- und Intraday-Handel über die Bereitstellung von Primär- und Sekundärreserve bis hin zu Systemdienstleistungen wie Schwarzstartfähigkeit, Frequenzhaltung oder Netzstützung. Diese Vielseitigkeit macht Speicher zu einem zunehmend strategischen Vermögenswert im Energiesystem.

Systemischer Bedarf wächst mit der Energiewende

Mit dem rasanten Ausbau von Wind- und Solarenergie steigt auch der Bedarf an Flexibilität im Stromnetz. Netzbetreiber stehen vor wachsenden Herausforderungen im Engpassmanagement und bei der Gewährleistung der Netzstabilität. Großspeicher leisten hier einen entscheidenden Beitrag: Sie reduzieren kostspielige Abregelungen, verbessern die Netzauslastung und erhöhen die Versorgungssicherheit bei kurzfristigen Schwankungen.

Fazit: Großbatteriespeicher als integraler Bestandteil der Energiewende

Sinkende Technologiepreise, regulatorische Öffnungen und ein wachsender Systembedarf schaffen ein Umfeld, in dem sich Investitionen in Batteriespeicher wirtschaftlich wie strategisch zunehmend lohnen: Großbatteriespeicher sind somit nicht nur Ergänzung, sondern ein integraler Bestandteil der Energiewende. Eine maßgebliche Entwicklung ist, dass sich Speichertechnologien auch ohne Subventionen auf dem Markt etablieren. Das unterstreicht ihre Wettbewerbsfähigkeit und macht deutlich, dass sie einen fairen Rahmen benötigen, um ihr Potenzial vollständig zu entfalten. In der Debatte um Kapazitätsmärkte ist es daher entscheidend, einen diskriminierungsfreien Wettbewerb zwischen verschiedenen Flexibilitätsoptionen sicherzustellen – von Großkraftwerken über Speicher bis hin zu dezentralen Lösungen. Eine einseitige Bevorzugung einzelner Technologien hingegen verzerrt den Markt und macht die Energiewende unnötig teuer.