- Autor:innen

- Moritz Zackariat

- Versionsnummer

- 1.0

- Veröffentlichungsdatum

-

2. Juni 2025

- Zitiervorschlag

- Agora Energiewende (2025): Agorameter Review: Der deutsche Strommix im Mai 2025

- Projekt

- Diese Publikation wurde erstellt im Rahmen des Projektes Monatsauswertung Strommarkt Deutschland.

Agorameter Review: Der deutsche Strommix im Mai 2025

Analyse der Entwicklungen und Trends der deutschen Stromerzeugung im Mai 2025. In dieser Ausgabe werfen wir außerdem einen Blick auf die Systemstabilität in einem zunehmend erneuerbaren Stromsystem.

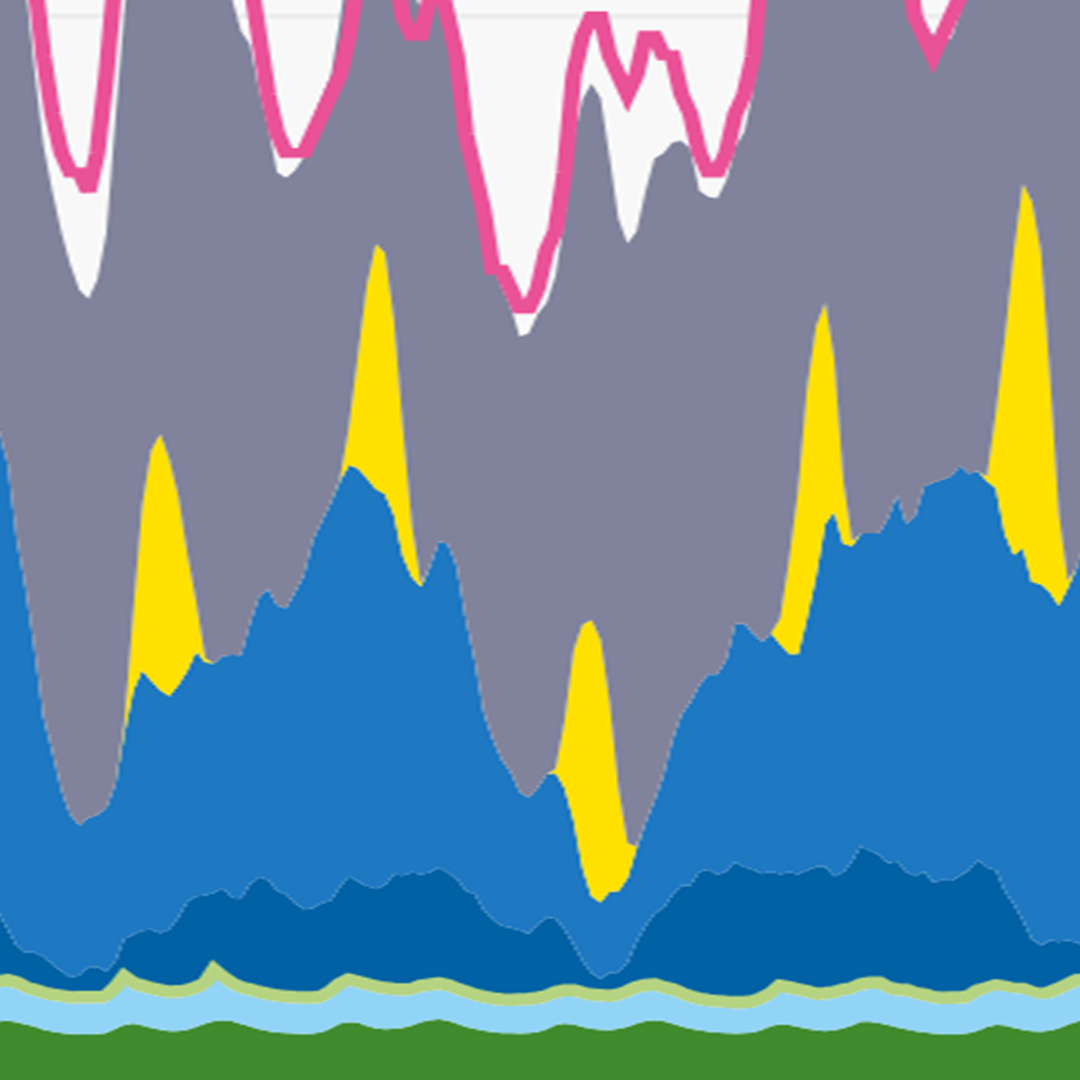

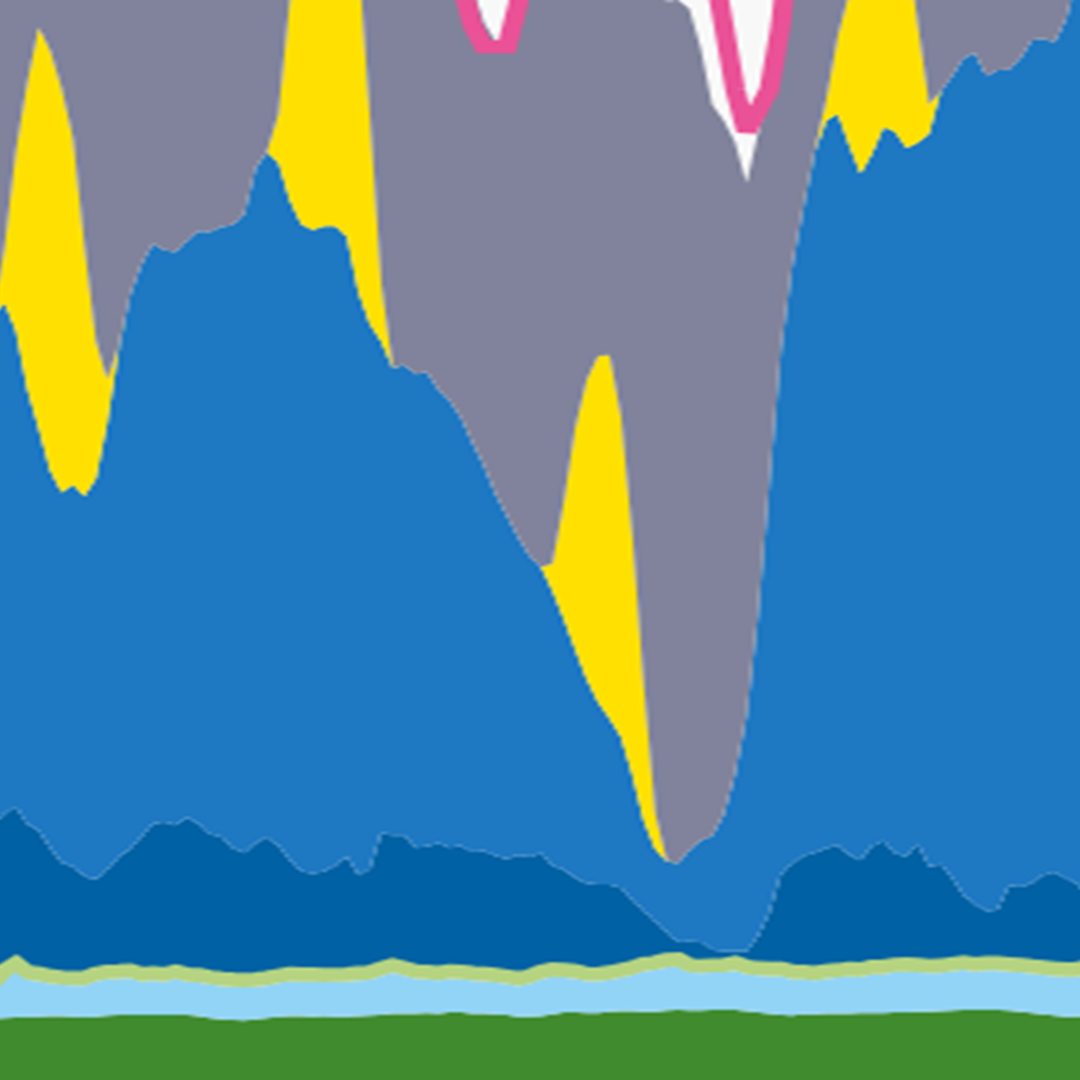

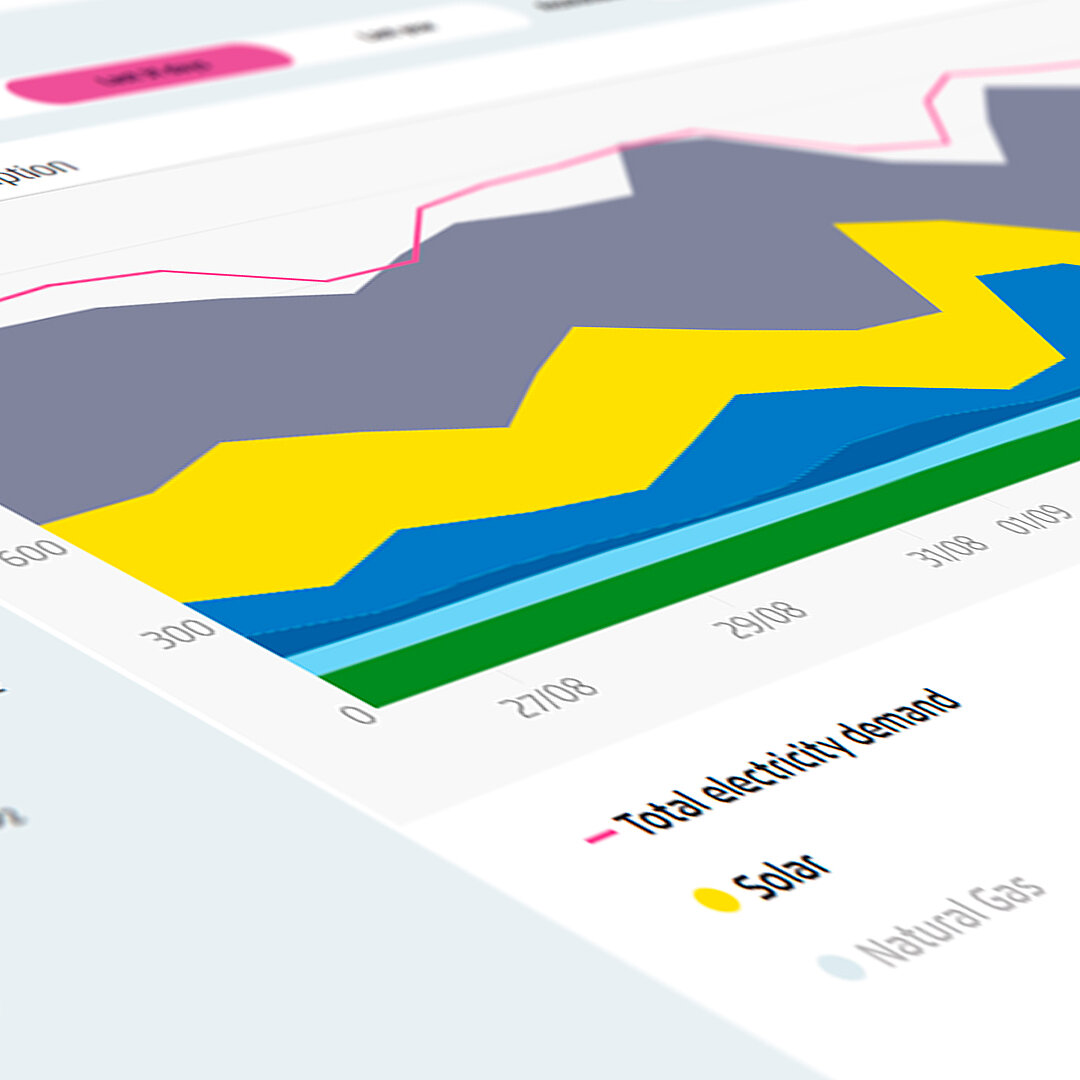

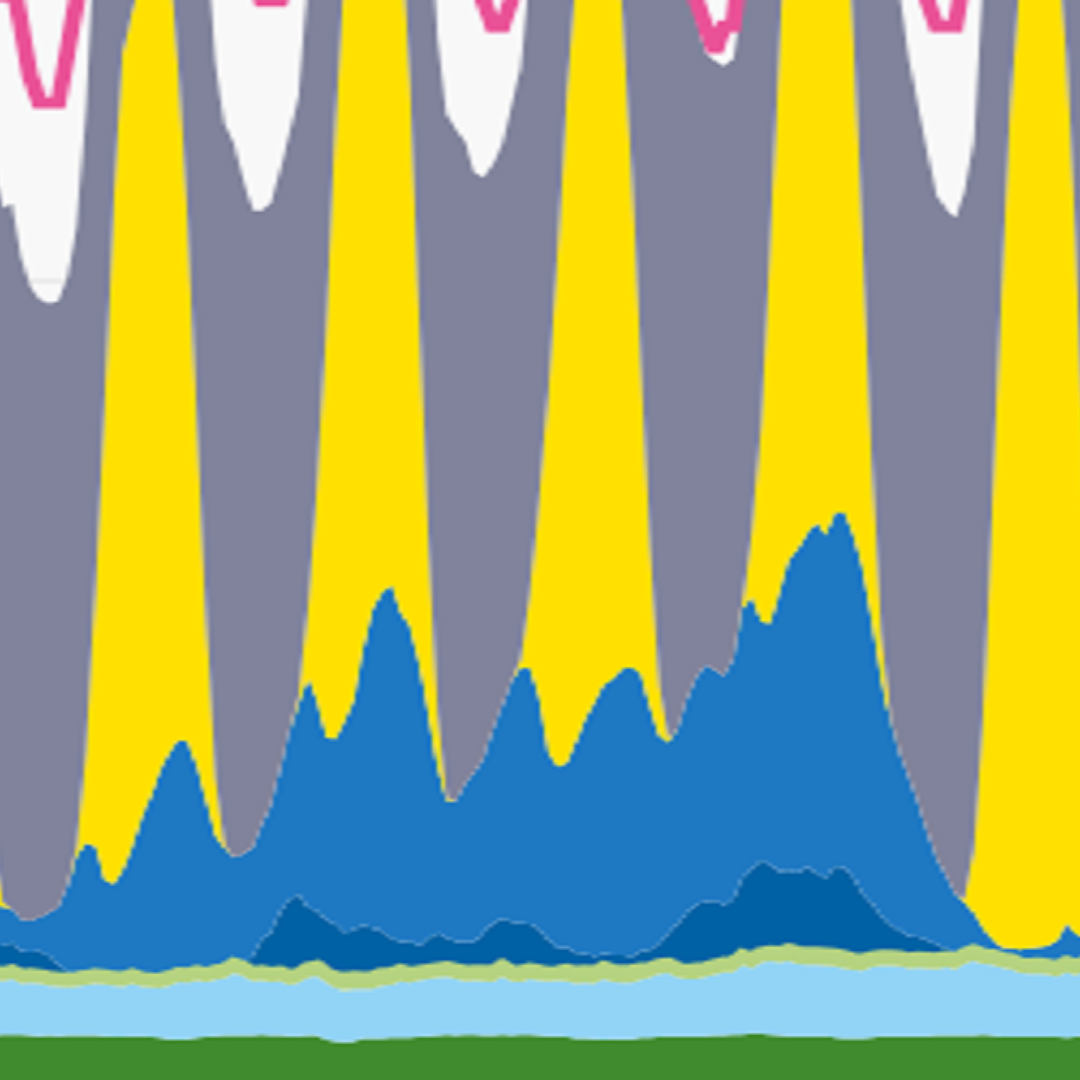

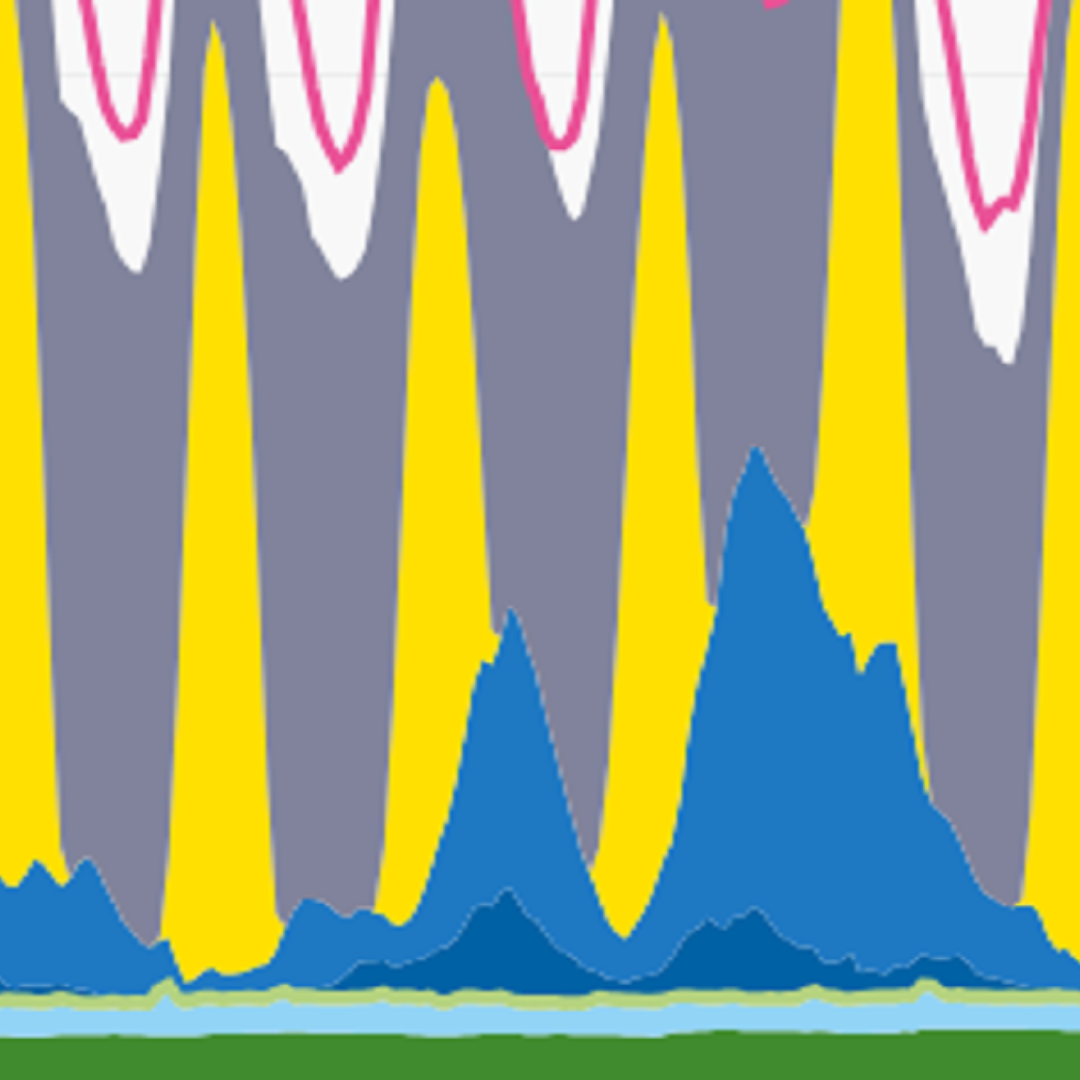

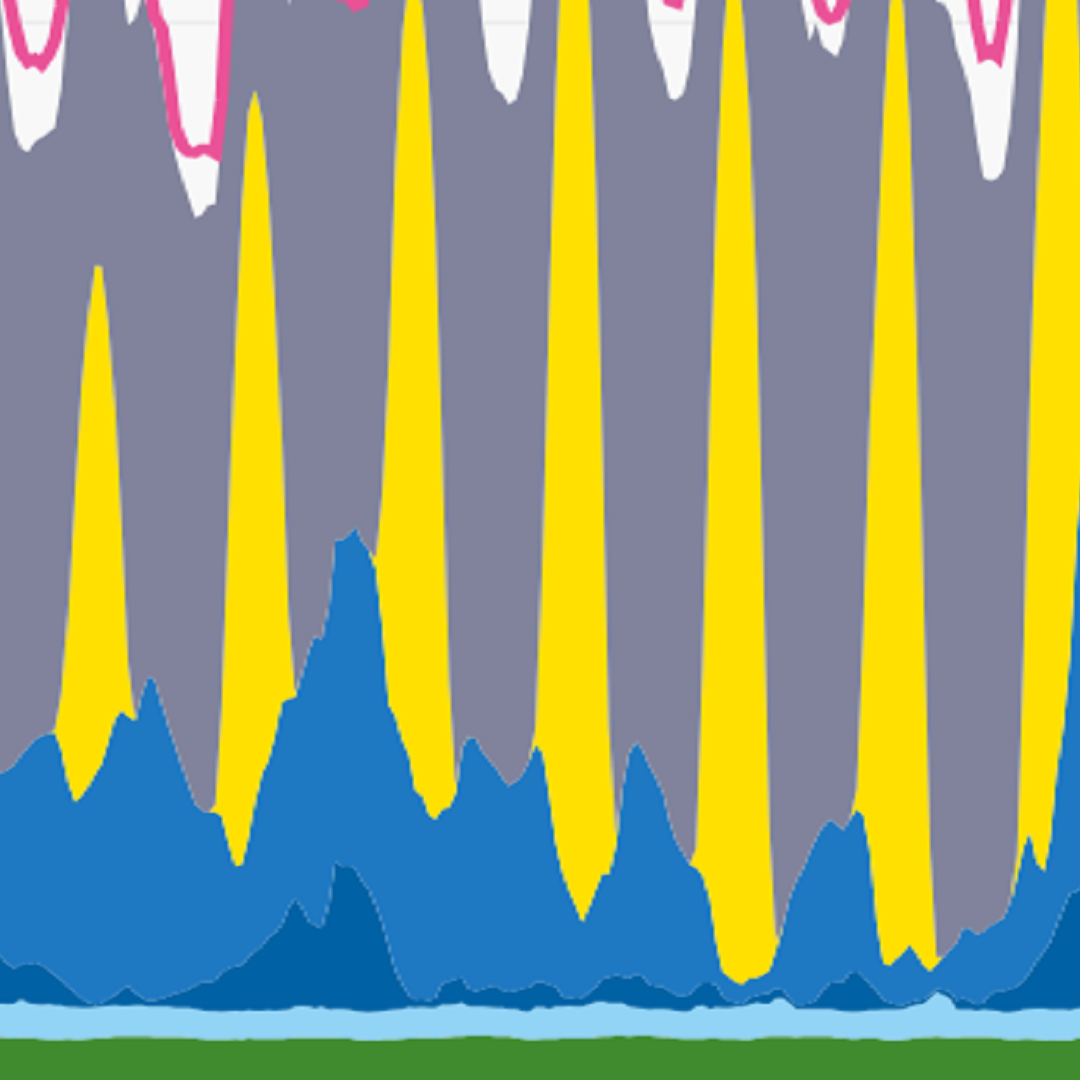

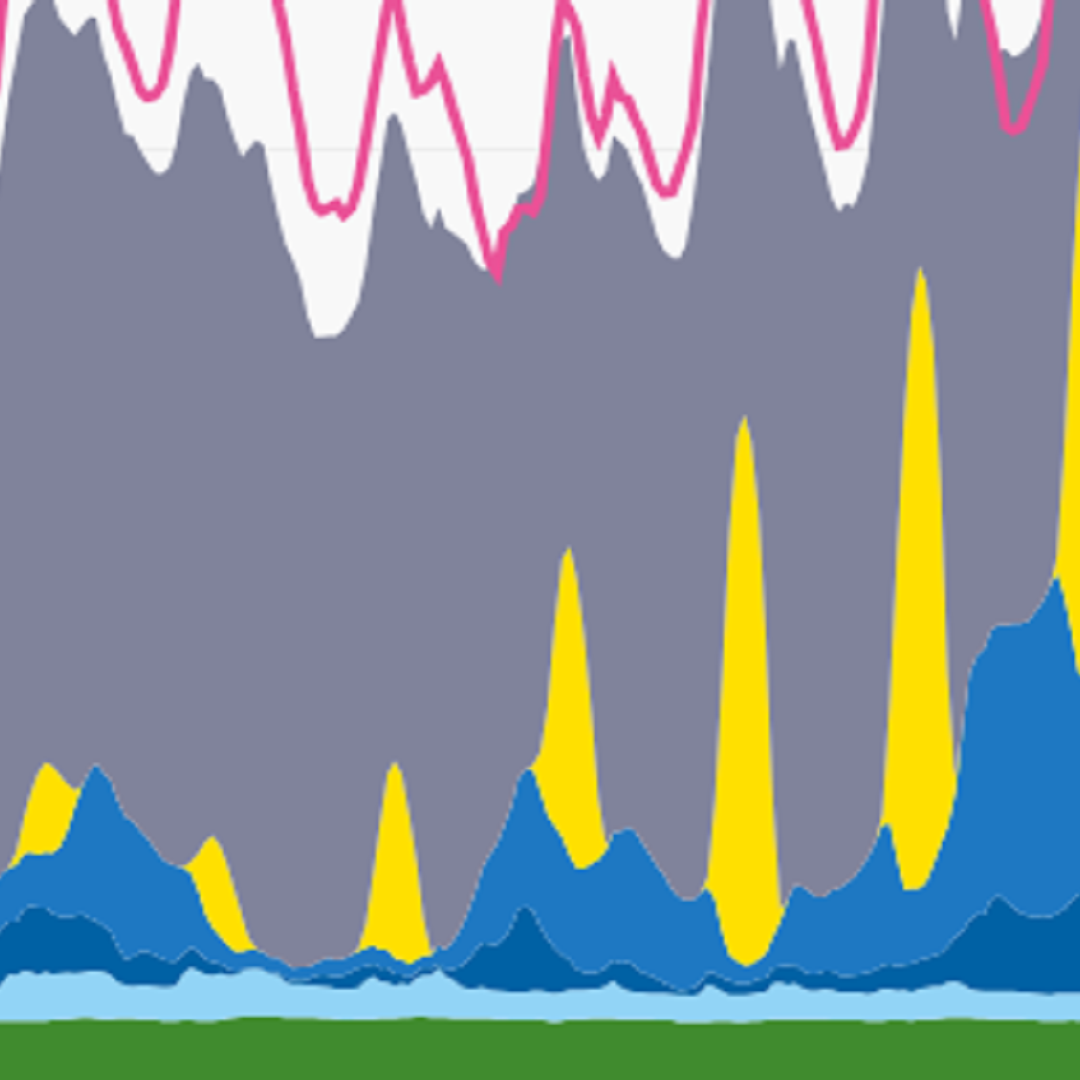

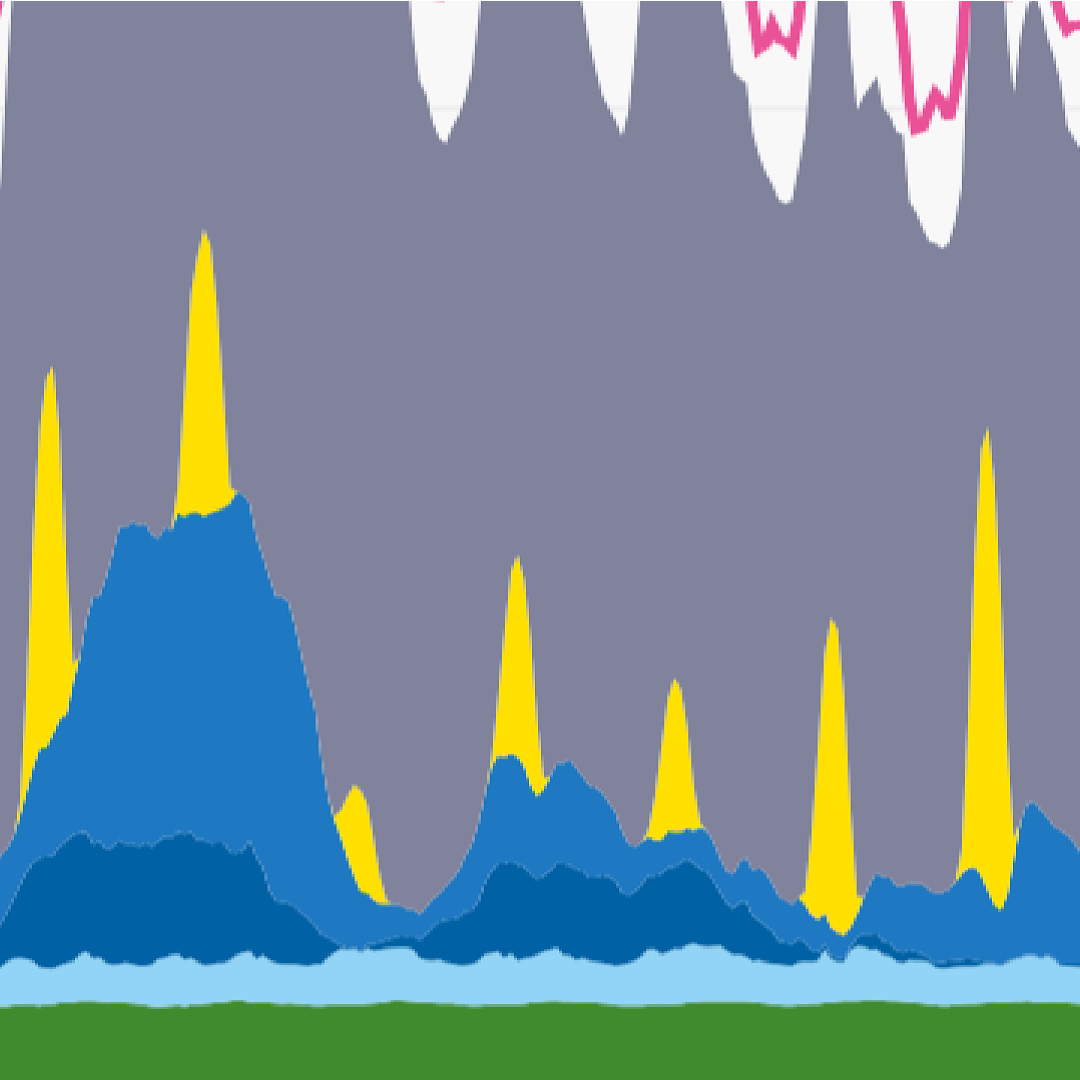

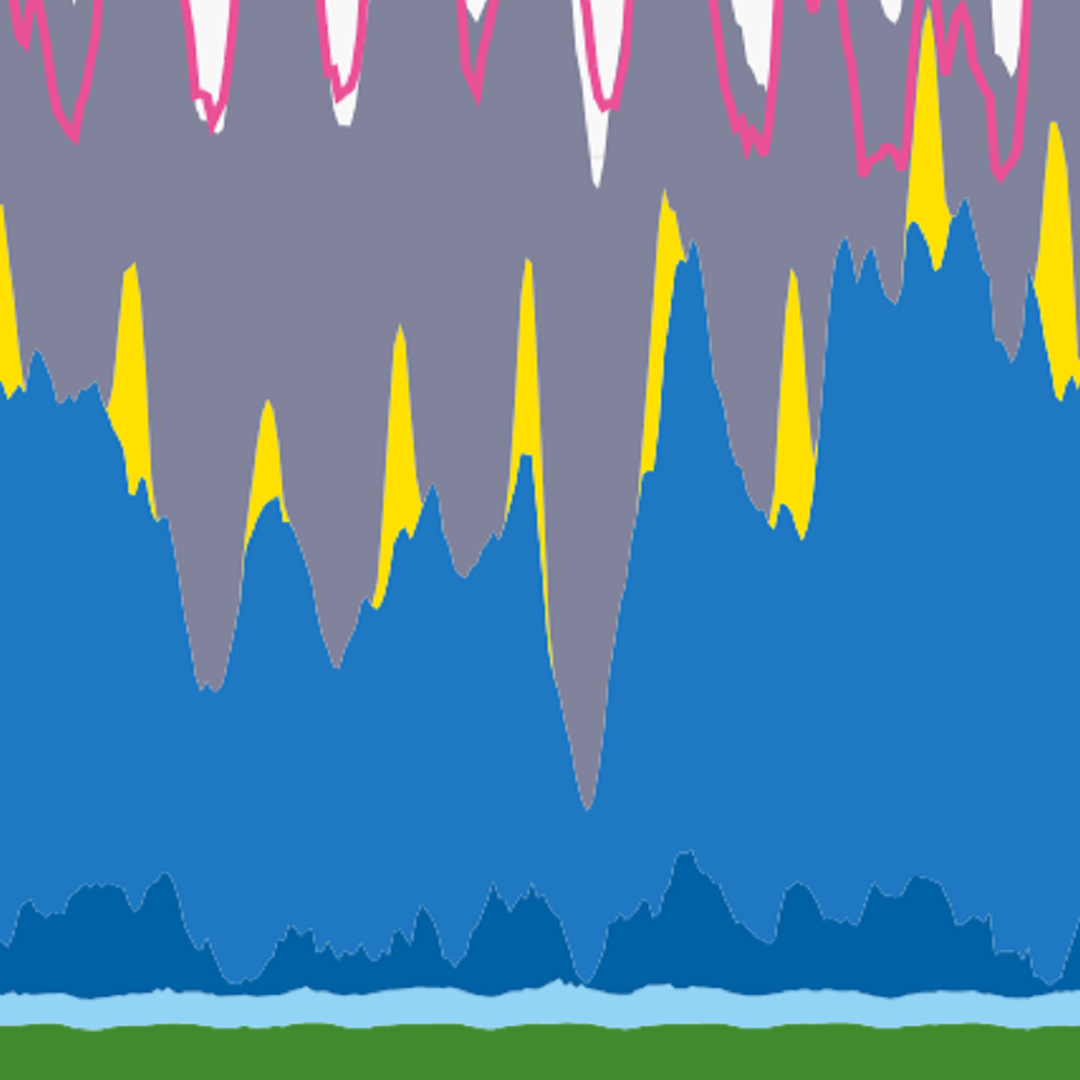

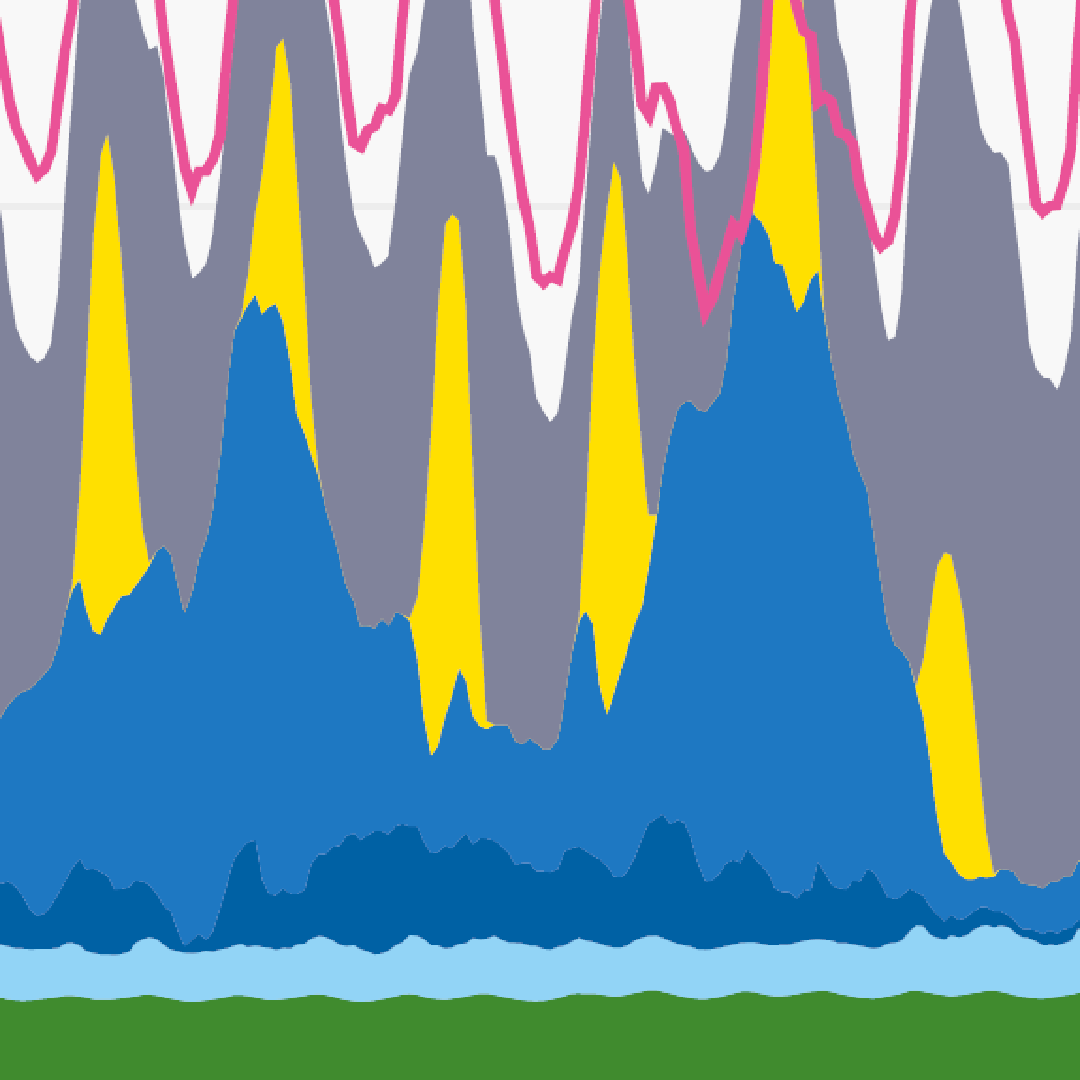

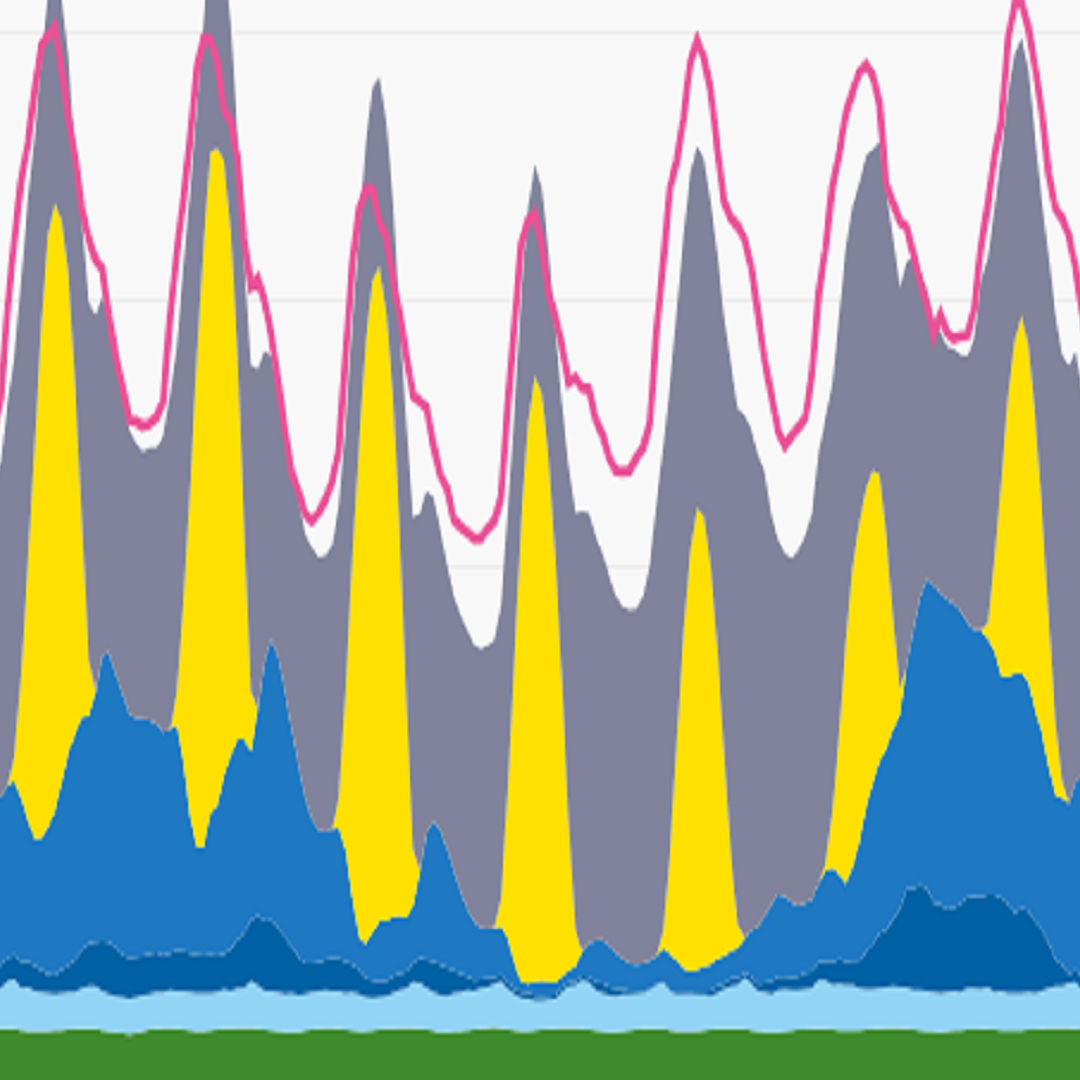

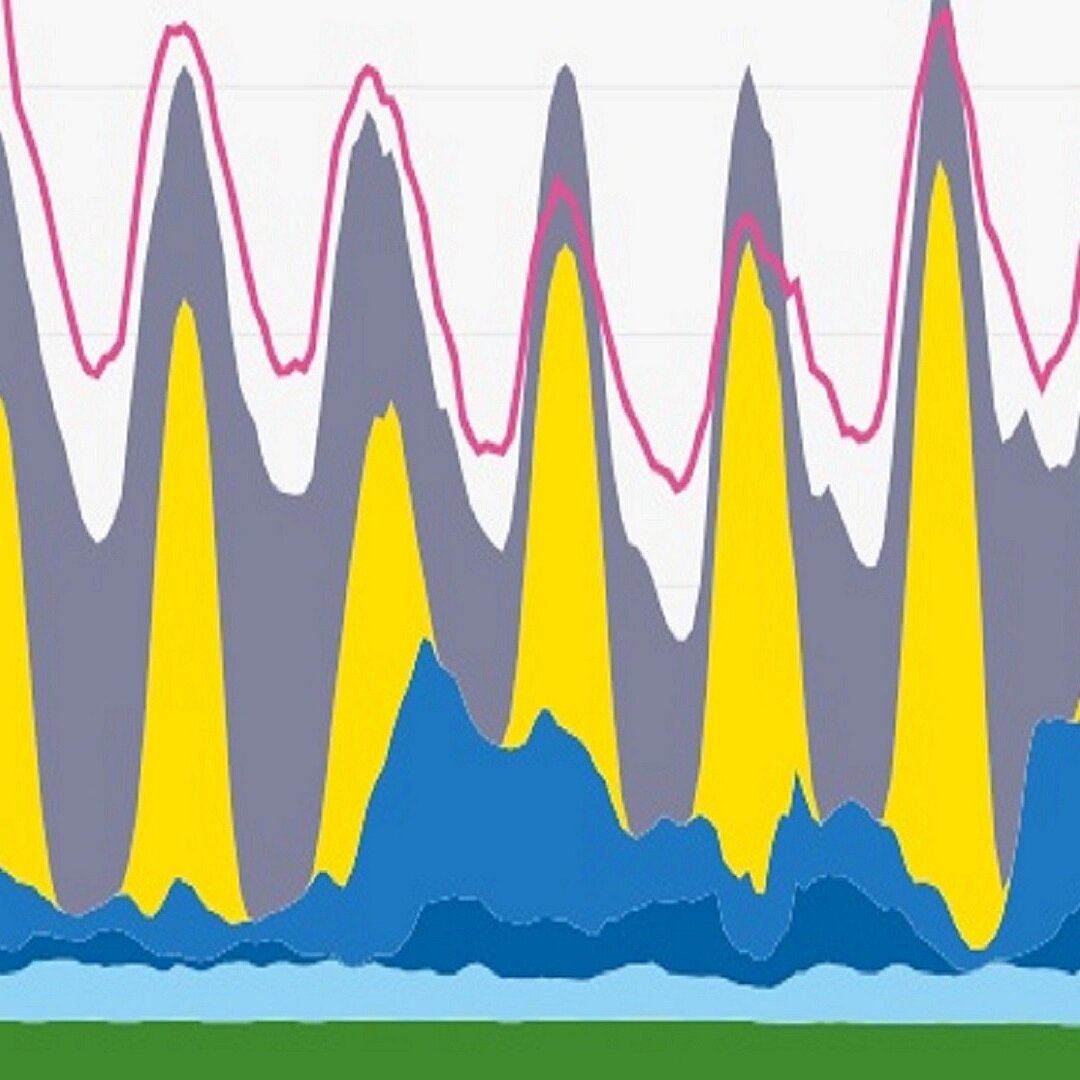

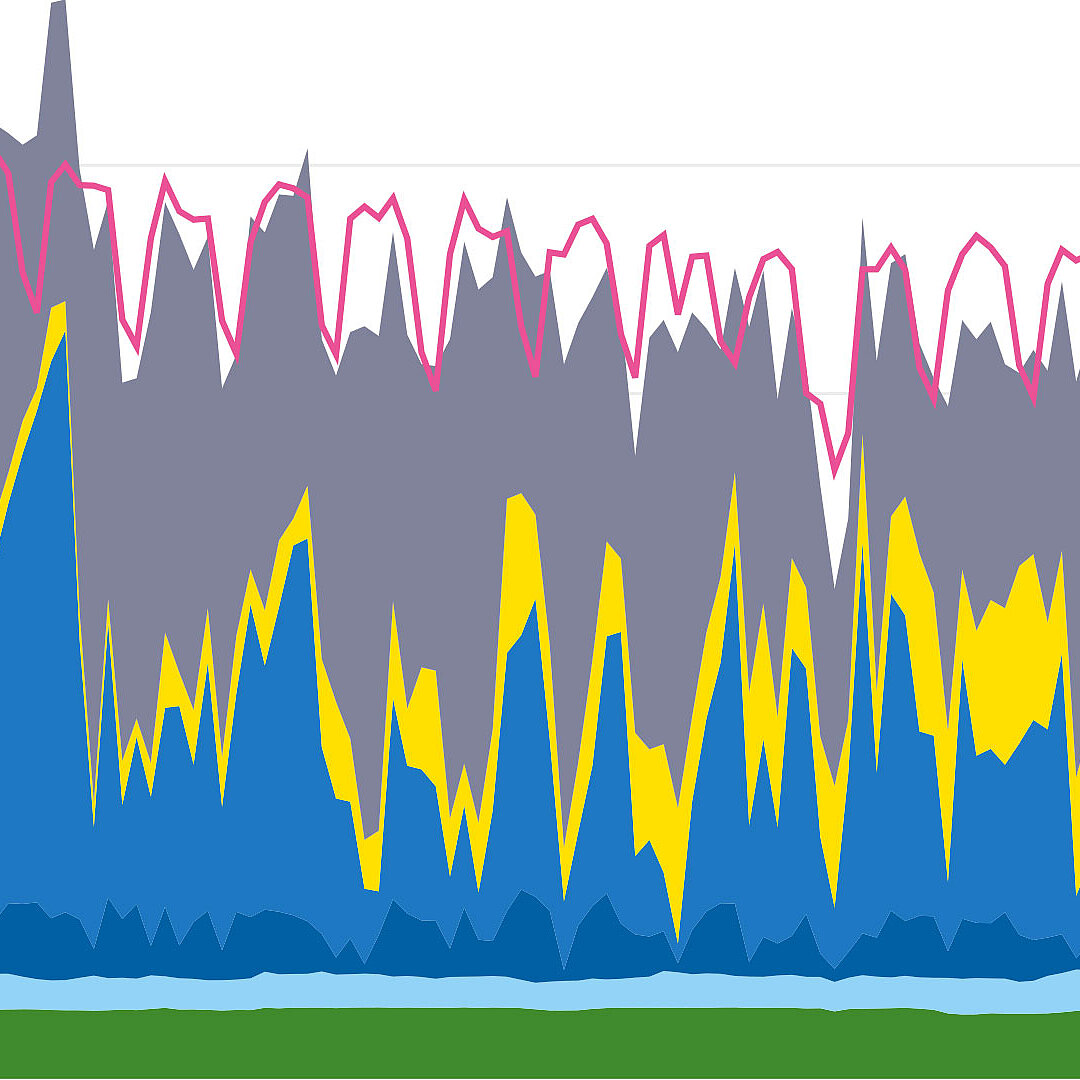

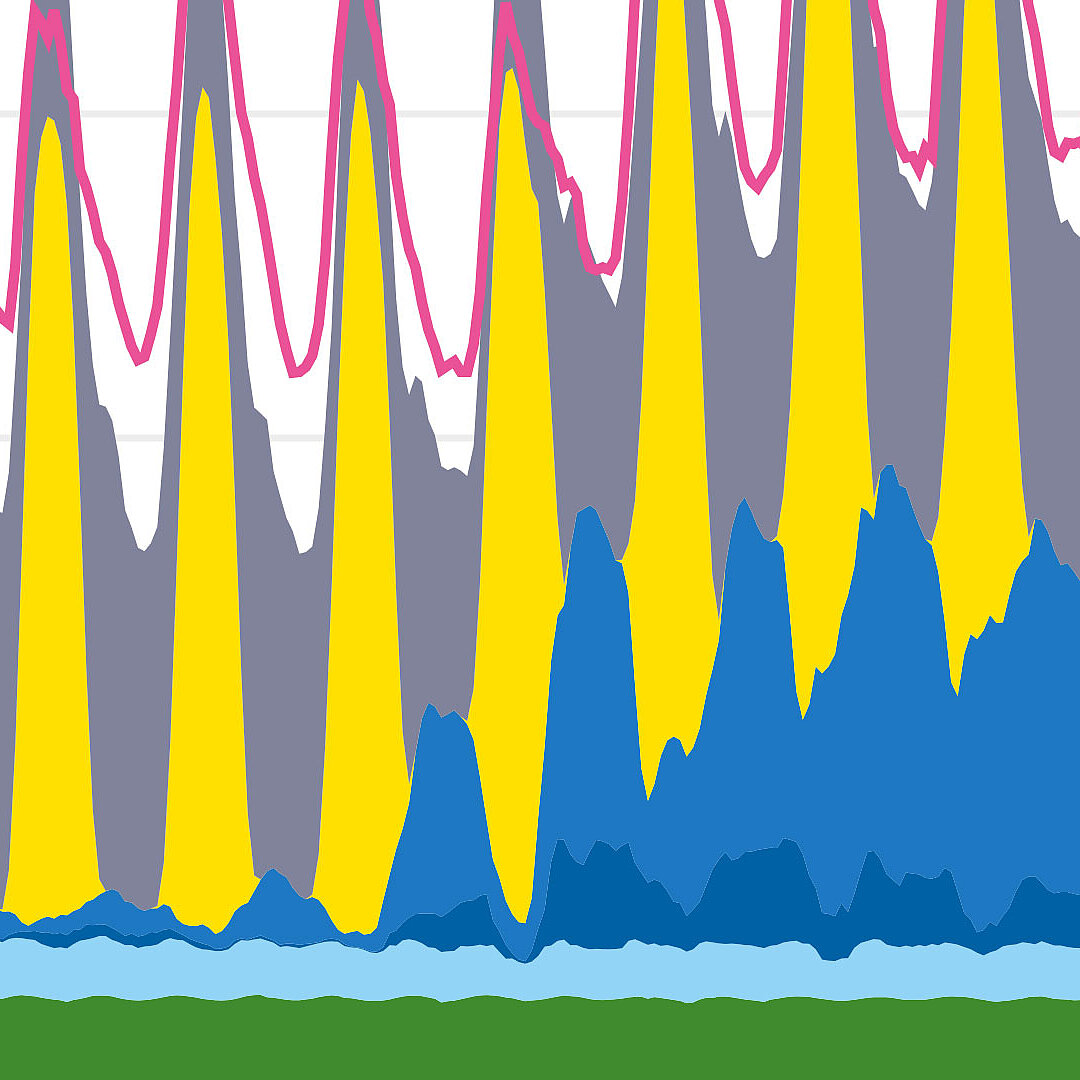

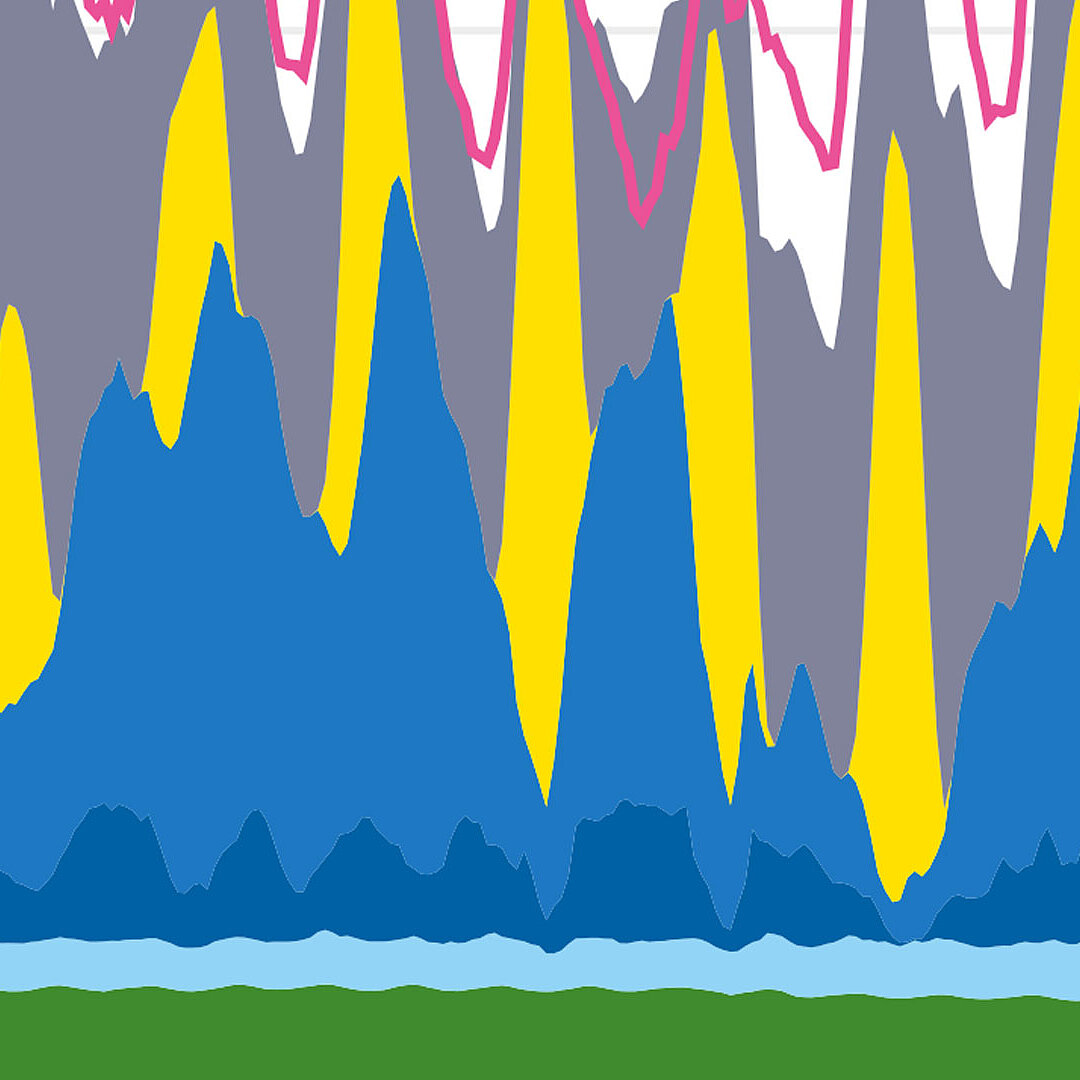

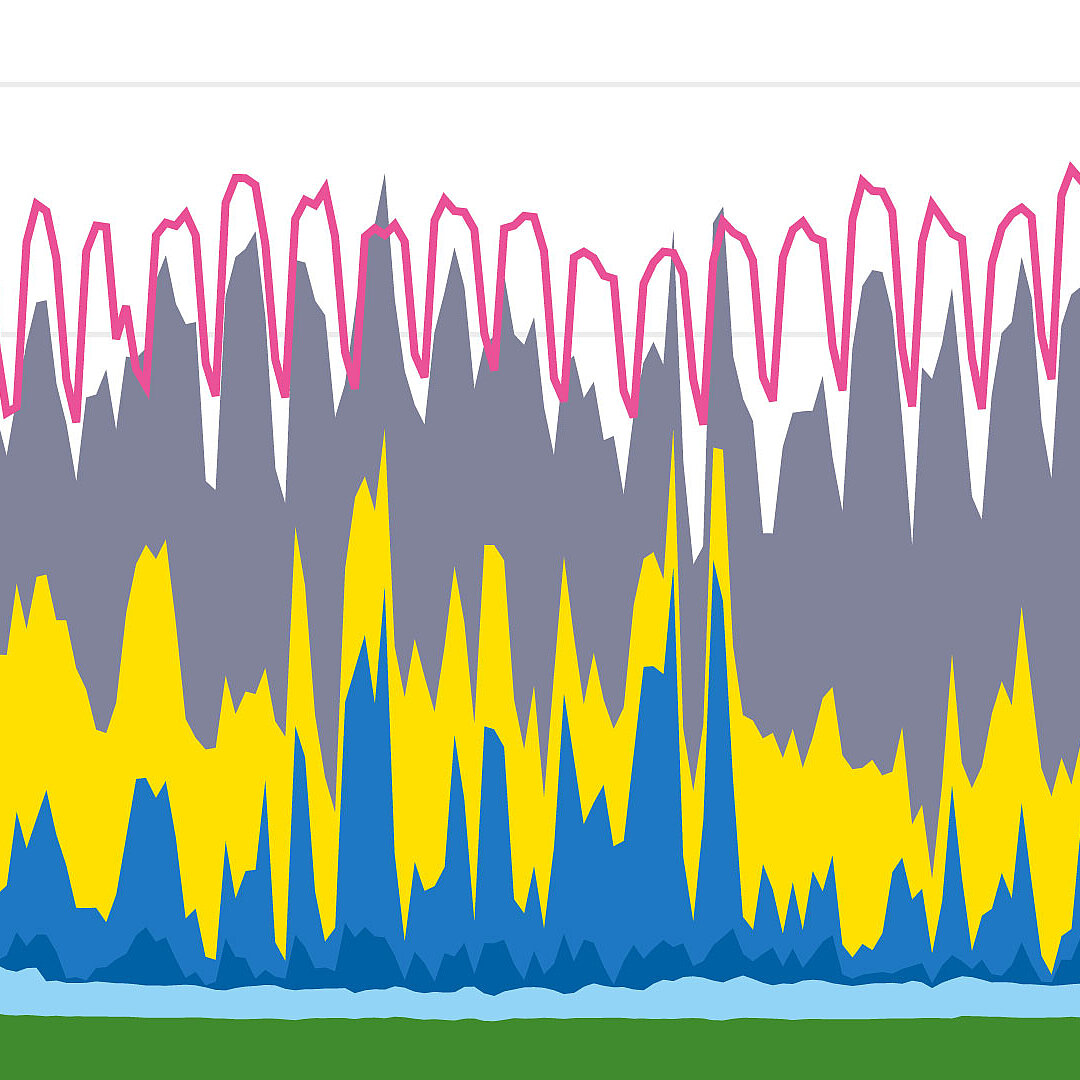

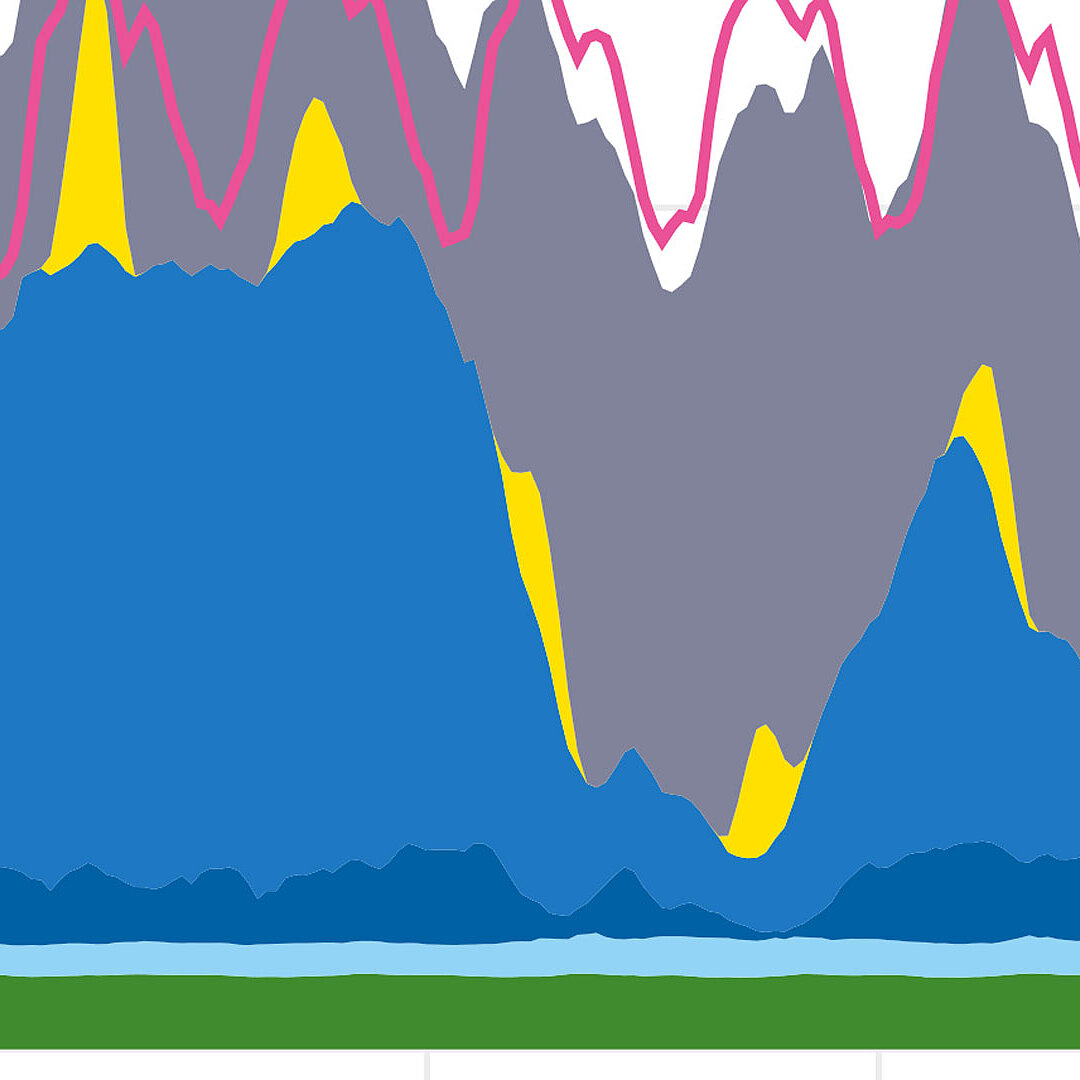

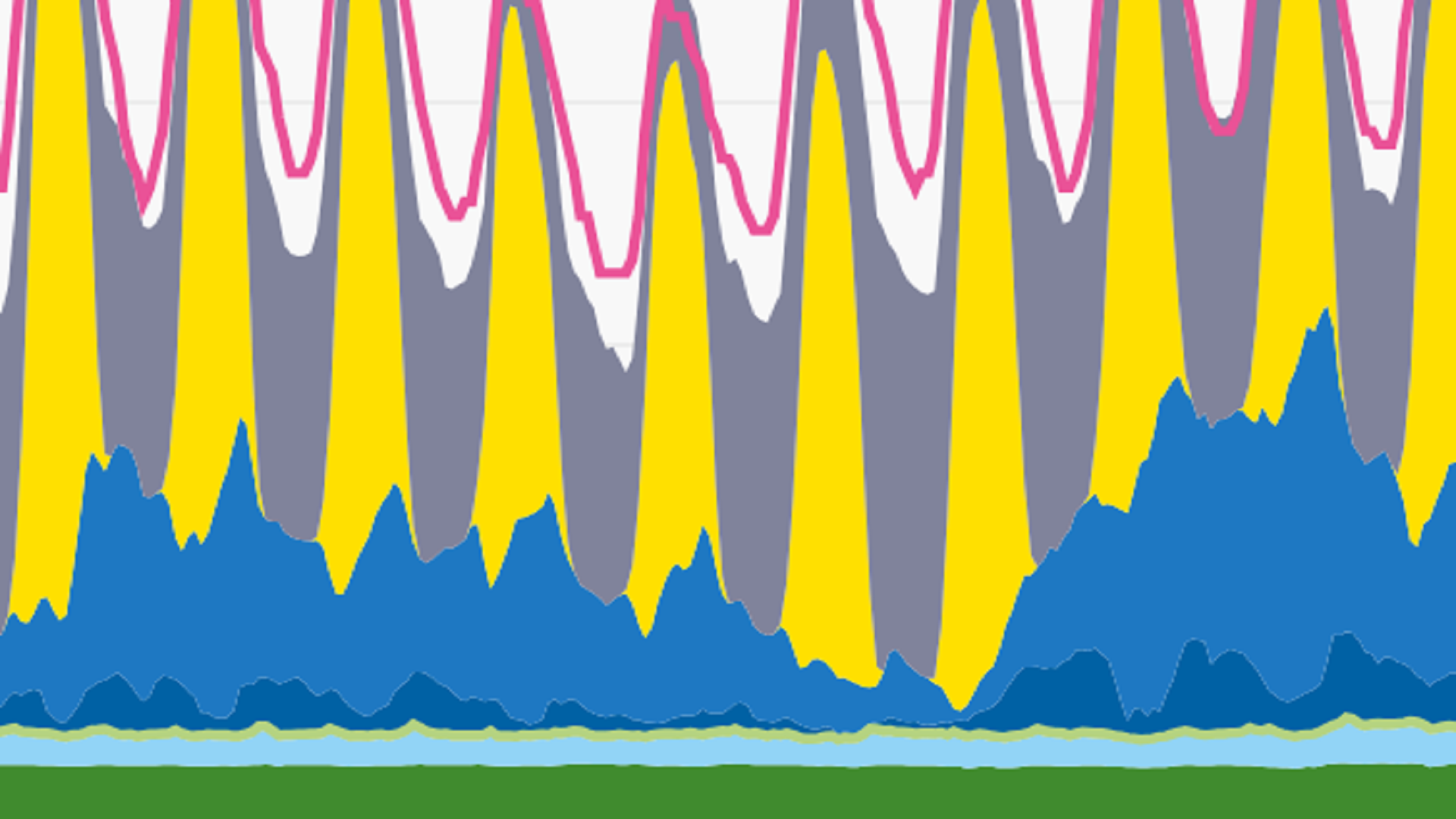

Wie setzte sich der deutsche Strommix im Mai 2025 zusammen?

Erneuerbare Energien erzeugten im Mai rund zwei Drittel des in Deutschland produzierten Stroms – ein bisheriger Höchstwert – und kratzten erstmals an der markanten 70-Prozent-Marke. Die Photovoltaik allein trug 29 Prozent bei und lieferte damit mehr Strom als alle fossilen Kraftwerke zusammen (Erdgas, Braun- und Steinkohle). Aus Windenergie stammten weitere 25 Prozent.

Trotz eines Anstiegs der gesamten Stromerzeugung um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum sanken die Emissionen der Stromproduktion um 10 Prozent – dank des wachsenden Anteils der Erneuerbaren Energien.

Vor diesem Hintergrund beleuchten wir im Themenschwerpunkt dieser Ausgabe, welche Schritte notwendig sind, um die Systemstabilität auch in einer Stromwelt mit dauerhaft sehr hohem Erneuerbaren-Anteil zu sichern.

Wie hat sich die Stromerzeugung im Mai 2025 gegenüber Mai 2024 verändert?

In Summe stieg die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,6 Terawattstunden, was einem Zuwachs von rund 11 Prozent entspricht. Getrieben wurde dieser Anstieg vor allem durch die Windkraft, die 2 Terawattstunden beziehungsweise 26 Prozent mehr Strom erzeugte. Auch die Photovoltaik legte zu und lieferte 1,4 Terawattstunden mehr als im Mai des Vorjahres – ein Plus von 14 Prozent. Dem gegenüber standen Rückgänge bei der Wasserkraft um 0,6 Terawattstunden und bei der Biomasse um 0,2 Terawattstunden.

Die ebenfalls gestiegene Stromerzeugung aus Erdgas um 0,3 Terawattstunden geht auf die insgesamt gestiegene Stromproduktion und sinkende Stromimporte zurück: Deutschland importierte 1,4 Terawattstunden weniger Strom aus dem EU-Ausland als im Mai des Vorjahres.

Themenschwerpunkt: Systemstabilität

Der historisch hohe Anteil Erneuerbarer Energien im Mai zeigt den tiefgreifenden Wandel, in dem sich die Stromsysteme befinden. Mit dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren treten sie in das sogenannte Zeitalter der Leistungselektronik ein. Leistungselektronik bezeichnet die Technologie, mit der elektrische Energie durch Halbleiter (zum Beispiel Transistoren) umgewandelt, gesteuert und geregelt wird – beispielsweise in Wechselrichtern, die Solarstrom ins Netz einspeisen. Die Technik ist essenziell für Solar- und Windkraft, da diese nicht direkt, sondern über elektronische Schnittstellen an das Stromnetz angebunden werden.

Das bisherige Sicherheits- und Stabilitätsparadigma im Stromnetz basierte auf wenigen großen, meist fossilen Kraftwerken mit schweren rotierenden Maschinen, die von sich aus für Stabilität im Netz sorgten – indem sie etwa durch ihre Trägheit Frequenzschwankungen abpuffern. Für ein immer stärker von Erneuerbaren getragenes Stromsystem muss dieses Modell jedoch weiterentwickelt werden.

Denn zunehmend wird das Netz von vielen dezentralen, wechselrichterbasierten Energiequellen mit neuen technischen Eigenschaften gespeist – wie Photovoltaikanlagen, Windrädern oder Batteriespeichern. Gleichzeitig schreitet die Elektrifizierung in vielen Sektoren (z. B. Verkehr, Wärme, Industrie) voran, die dadurch in höherem Maße auf das Stromsystem angewiesen sind und bei Netzinstabilitäten betroffen wären. All das macht deutlich: Es braucht neue Konzepte für ein stabiles Energiesystem der Zukunft.

Vor diesem Hintergrund haben wir in der Studie Power System Stability fünf zentrale Strategien entwickelt, um in einer Umgebung mit hohem Anteil Erneuerbarer Energien die Systemstabilität zu gewährleisten:

1. Beschleunigte Modernisierung und Erweiterung der Netzinfrastruktur

Stärkere und besser vermaschte Stromnetze sind widerstandsfähiger. Ein vermaschtes Stromnetz bedeutet: Es gibt viele verschiedene Leitungen, die Strom von einem Kraftwerk zu den Verbrauchern bringen. Wenn eine Leitung ausfällt oder gewartet werden muss, fließt Strom über andere Leitungen weiter, sodass die Versorgung nicht unterbrochen wird. Die Netzplanung und Betriebspraktiken müssen präzisiert werden, um wachsende Anteile von wechselrichterbasierten Ressourcen wie Wind- und Solarenergie besser zu integrieren.

2. Stabilitätsanforderungen definieren und quantifizieren

Netzbetreiber und Regulierungsbehörden sollten verpflichtet werden, regelmäßige und transparente Bewertungen der Systemstabilität in allen Regionen durchzuführen und zu veröffentlichen. Best-Practice-Beispiele sind die Bewertung des Trägheitsbedarfs in Großbritannien1 und die Einführung von Schnellreserveprodukten in Texas und Australien.2 Schnellreserveprodukte (auch bekannt als Fast Frequency Response, Schnellfrequenzreserve oder Fast-Acting Reserves) sind technische Dienstleistungen oder Produkte im Stromsystem, die sehr schnell – meist innerhalb von 1 bis 2 Sekunden – auf plötzliche Frequenzänderungen reagieren.

3. Beschaffung von Stabilitätsdienstleistungen über angepasste Mechanismen

Mehrere Technologien – wie erneuerbare Energien und Batterien mit netzbildenden Fähigkeiten – können Stabilitätsdienstleistungen bereitstellen. Ihr Einsatz kann durch Instrumente wie Stabilitätsmärkte, Netzvorgaben oder Ausschreibungsmodelle unterstützt werden. Beispiele hierfür sind Batteriespeicher, die in Millisekunden Leistung einspeisen oder aufnehmen können, sowie sogenannte „synthetische Trägheit“, wie sie moderne Windkraftanlagen durch softwaregesteuerte Leistungsabgabe bei Frequenzabfällen bereitstellen. Auch umrichtergeführte Systeme wie Photovoltaikanlagen tragen zunehmend zur Frequenzstabilisierung bei, indem sie mithilfe intelligenter Regelalgorithmen schnell auf Netzereignisse reagieren.

4. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Systemdienstleistungen

Frequenzdienste können grundsätzlich an jedem Ort innerhalb eines synchronen Netzgebiets bereitgestellt werden, da die Netzfrequenz ein globales Phänomen ist, das sich im gesamten Verbundgebiet gleichzeitig verändert. Trägheits- und statische Spannungsstützung wirken physikalisch lokal und müssen meist nah an Lastzentren oder stark belasteten Netzabschnitten erbracht werden. Trägheitsstützung reagiert unmittelbar auf Frequenzänderungen, ist aber ortsgebunden, da sie über lokale Kopplung ins Netz wirkt.

5. Investitionen in Transparenz und Automatisierung

Netzsensoren sollten an neuralgischen Stellen im gesamten Stromnetz installiert werden, um Spannung und Frequenz in Echtzeit zu überwachen und automatisch Stromflüsse anzupassen oder Lasten innerhalb von Sekunden abzuregeln. Diese schnelle Erkennung und Reaktion können verhindern, dass kleine Probleme zu flächendeckenden Ausfällen führen.

Mit diesen Strategien lässt sich ein solides Fundament für die Systemstabilität auf dem Weg zu einem klimaneutralen Stromsystem schaffen. Ein optimaler Ansatz verbindet dabei die standortgerechte Bereitstellung kosteneffizienter Ressourcen mit einer beschleunigten Modernisierung von Netzinfrastruktur und Betriebspraktiken. So können auf technischer, regulatorischer und auch marktlicher Ebene die Anforderungen eines zukunftsfähigen, erneuerbaren und resilienten Energiesystems gedeckt werden.

1 NESO UK (National Energy System Operator)

2 ERCO (Electric Reliability Council of Texas) und AEMO (Australian Energy Market Operator).