-

Für die angestrebte Klimaneutralität des Stromsektors bis 2035 und für die Dekarbonisierung der Stahl- und Chemieindustrie braucht Deutschland ausreichende Wasserstoffimporte.

Laut Nationaler Wasserstoffstrategie werden ab 2030 Einfuhren von mindestens 45 TWh Wasserstoff pro Jahr benötigt. Zusätzlich zu Pipeline-Importen können andere Wasserstoffträger auch per Schiff importiert werden.

-

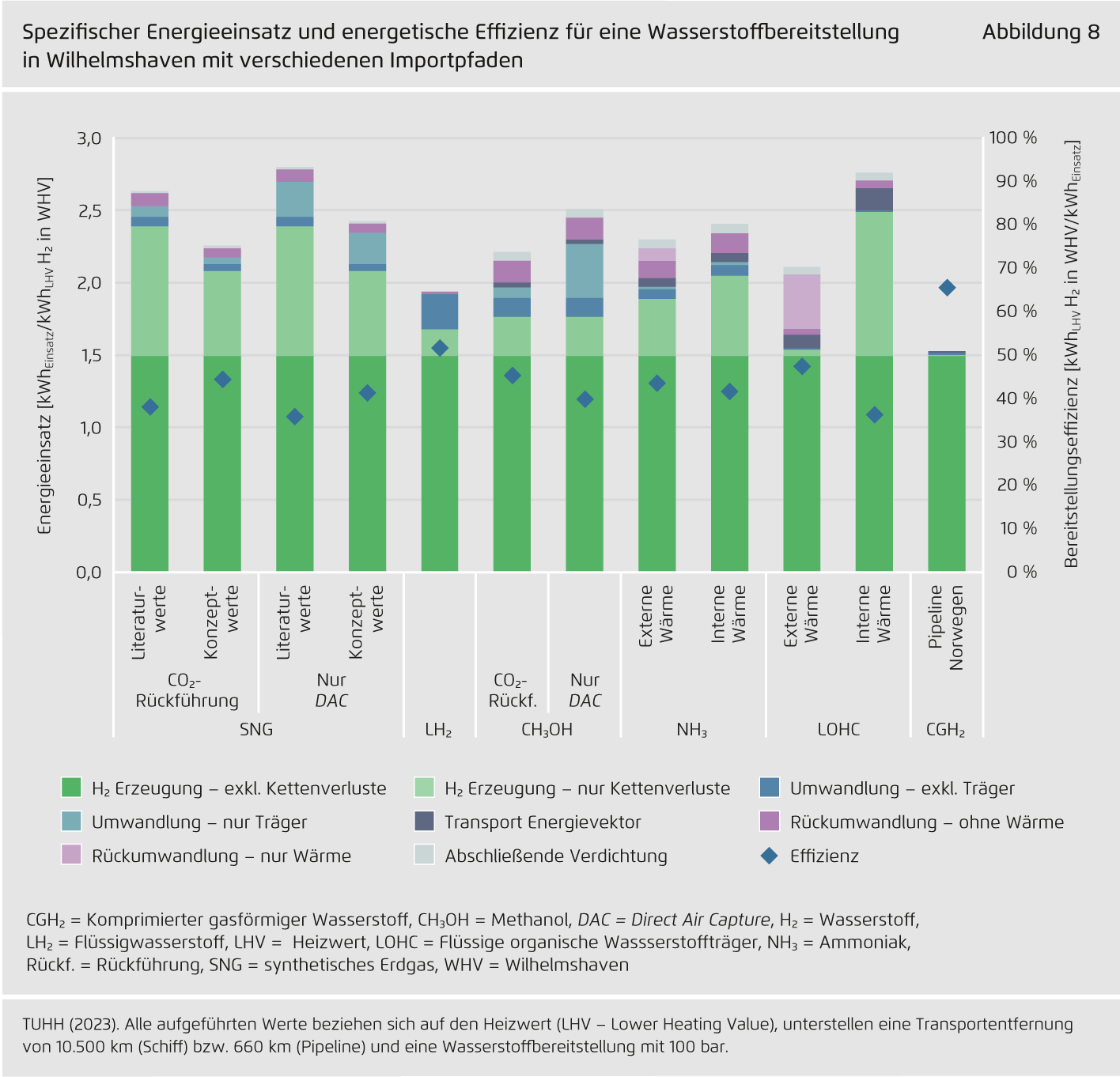

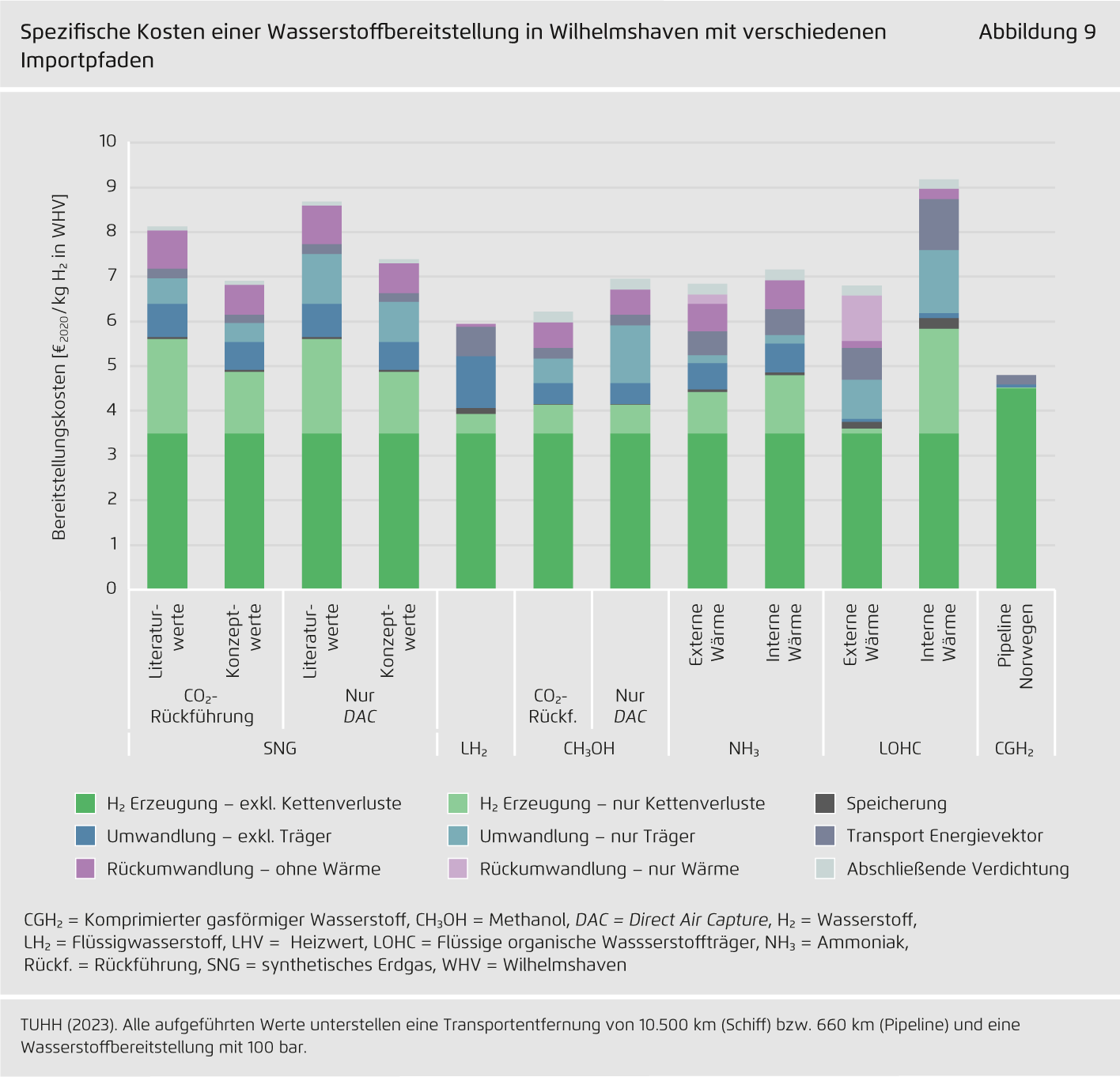

Pipelines sind mit Kosten < 1 €/kg H₂ der günstigste Weg, reinen Wasserstoff zu importieren.

Beim Import von Wasserstoffträgern per Schiff erhöhen sich die Transportkosten nach Rückumwandlung auf etwa 2 bis 5 €/kg H₂. Wasserstoffderivate wie Ammoniak oder brikettierter Eisenschwamm (HBI), die direkt weiterverarbeitet werden können, stellen vielfach eine kosteneffektive Alternative dar (< 1,5 €/kg H₂). Technologische Innovationen sind eine entscheidende Voraussetzung für alle Importoptionen, mit Ausnahme von Wasserstoff-Pipelines und Ammoniak zur direkten Nutzung.

-

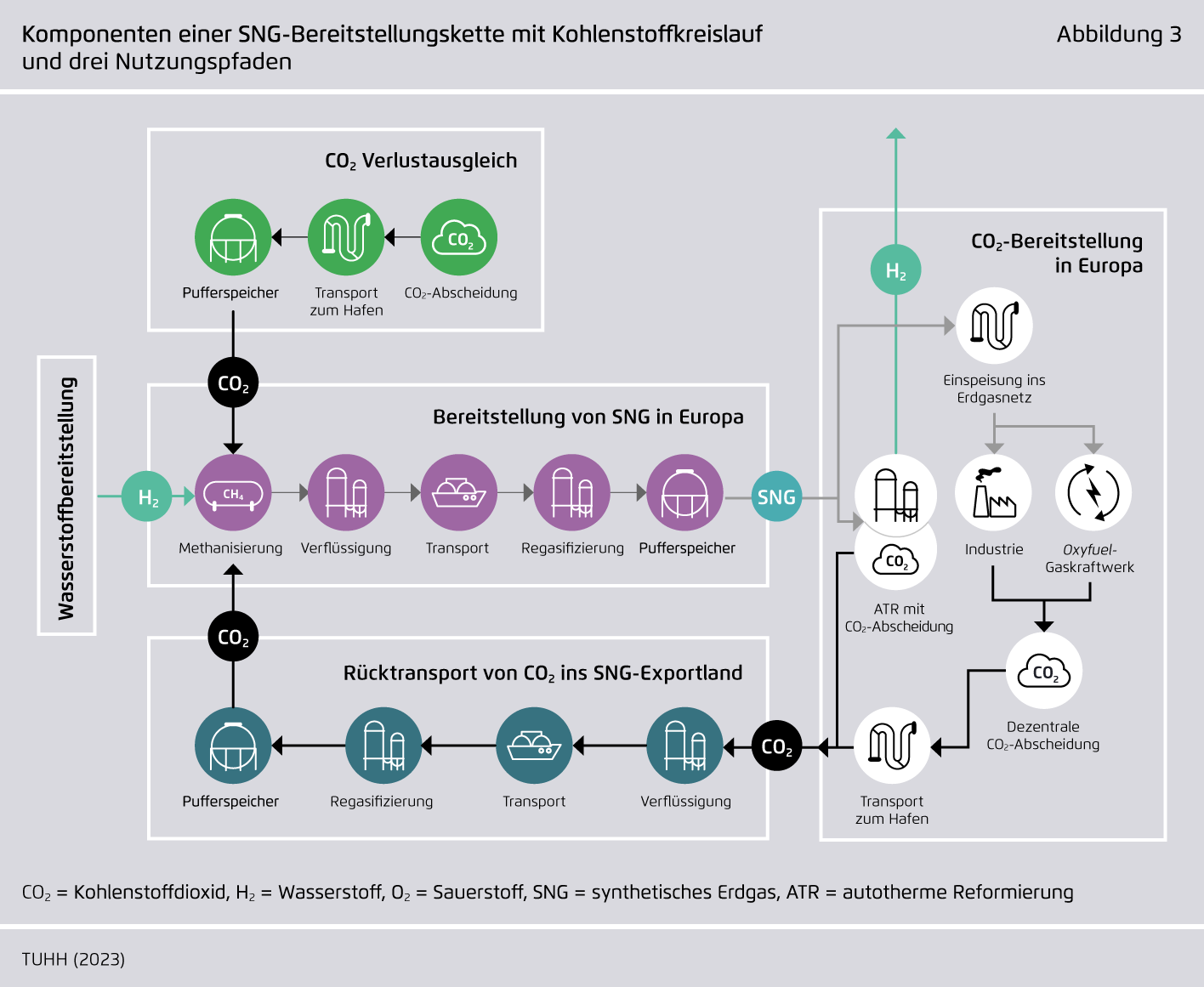

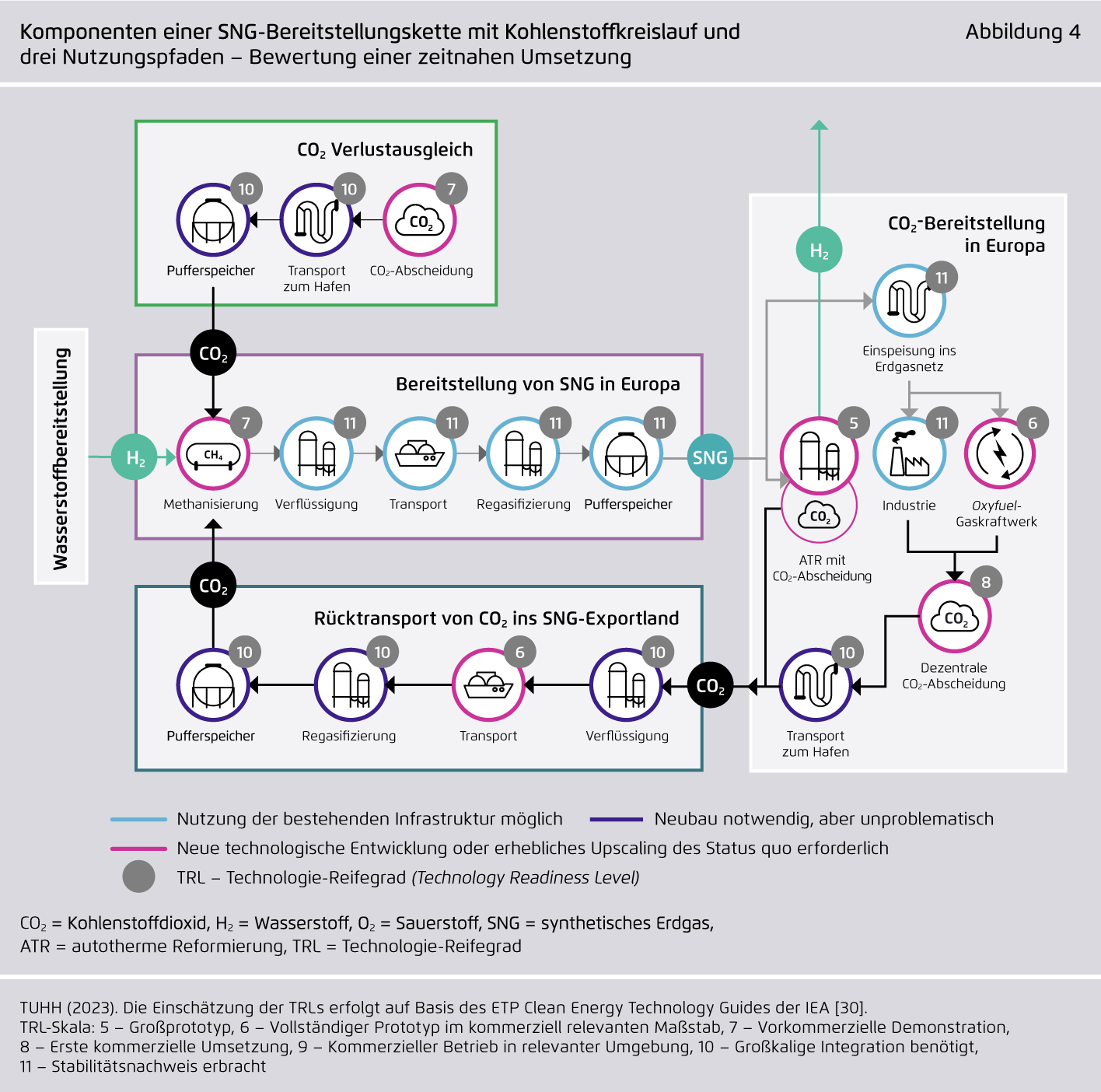

Die Nutzung von synthetischem Erdgas (SNG) mit einem nahezu geschlossenen Kohlenstoffkreislauf als Wasserstoffträger geht mit drei Herausforderungen einher:

(1) einem komplexen Wechselspiel mehrerer Komponenten mit vergleichsweise niedrigem Technologie-Reifegrad und einer Umsetzungszeit von zehn Jahren; (2) dem Wettbewerb mit anderen Import-Optionen, die SNG mittelfristig preislich unterbieten können; (3) regulatorischer Unsicherheit hinsichtlich der Messung, Berichterstattung und Überprüfung internationaler Kohlenstoffströme.

-

Die kurzfristige Verwendung bestehender Erdgasnetze für SNG-Transporte beinhaltet ein Transformationsrisiko, wenn dadurch die notwendige Umstellung der Methan-Netze auf Wasserstoff verschleppt wird.

Angesichts ihrer kritischen Bedeutung sollte der Fokus in Deutschland auf der Umrüstung zu und dem Bau von Wasserstoffpipelines liegen. Die Schaffung neuer CO₂-Infrastruktur sollte sich auf No-regret-CCS-Anwendungen konzentrieren.

Dieser Inhalt ist auch verfügbar auf: Englisch

Wasserstoff-Importoptionen für Deutschland

Analyse mit einer Vertiefung zu Synthetischem Erdgas (SNG) bei nahezu geschlossenem Kohlenstoffkreislauf

Einleitung

Russlands Angriff auf die Ukraine hat Europa dazu veranlasst, nach Alternativen zu russischem Gas zu suchen. Vor allem Deutschland hat in rasantem Tempo mit dem Bau von LNG-Terminals begonnen. Die mögliche Langfristigkeit der damit verbundenen Importverträge wirft jedoch die Frage auf, ob sie mit dem Ziel Deutschlands, bis 2045 klimaneutral zu werden und seine Infrastruktur entsprechend zu planen, vereinbar sind. Ein Argument lautet, dass die Importterminals künftig für Importe von erneuerbarem Wasserstoff genutzt werden können. Es besteht zwar ein breiter Konsens darüber, dass der Übergang zur Klimaneutralität erhebliche Importe von erneuerbarem Wasserstoff und daraus gewonnenen Molekülen erfordert, aber die Form, der Zeitpunkt und die Durchführbarkeit der Importe sind umstritten, einschließlich der Frage, ob die LNG-Terminals tatsächlich als „H₂-ready“ betrachtet werden können.

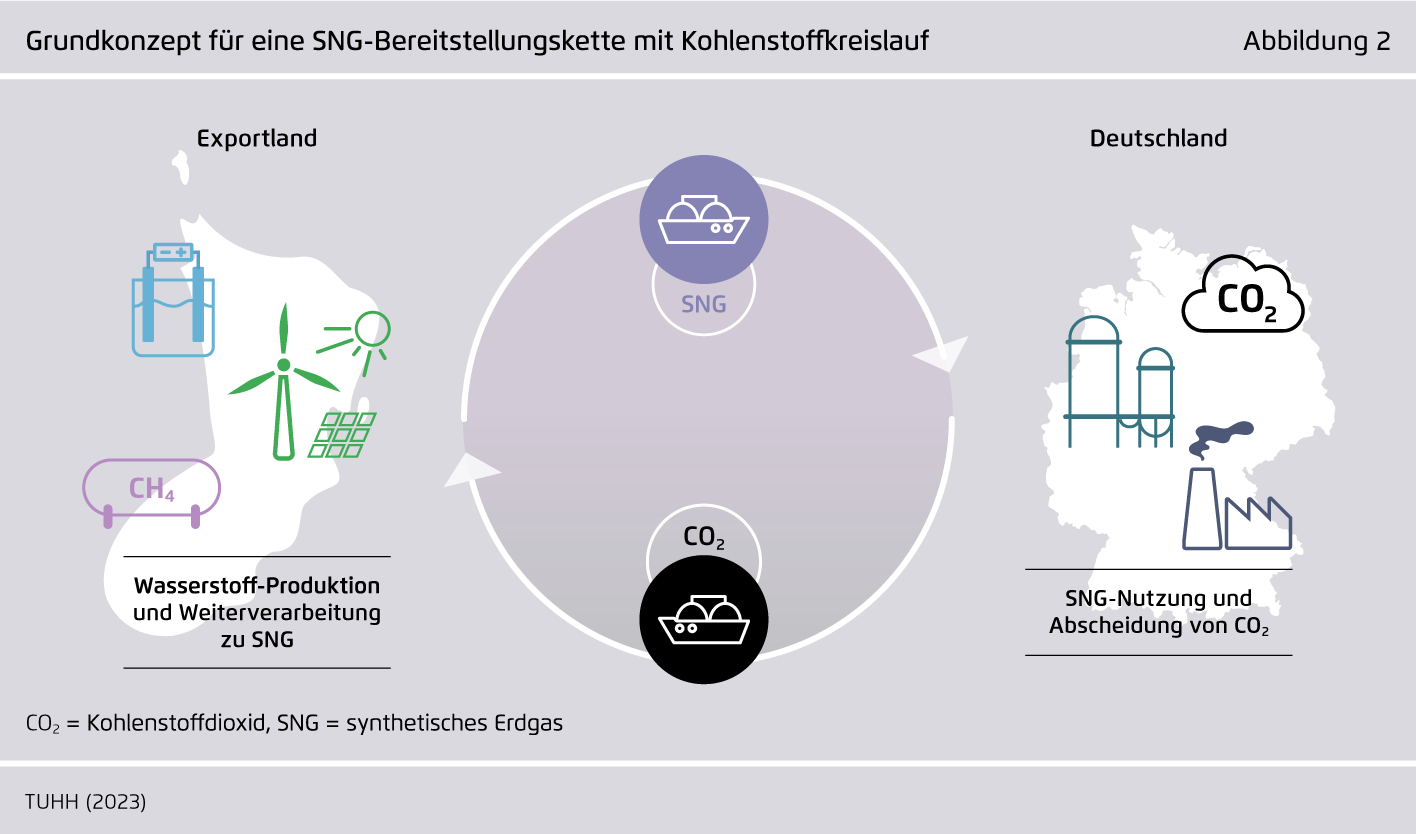

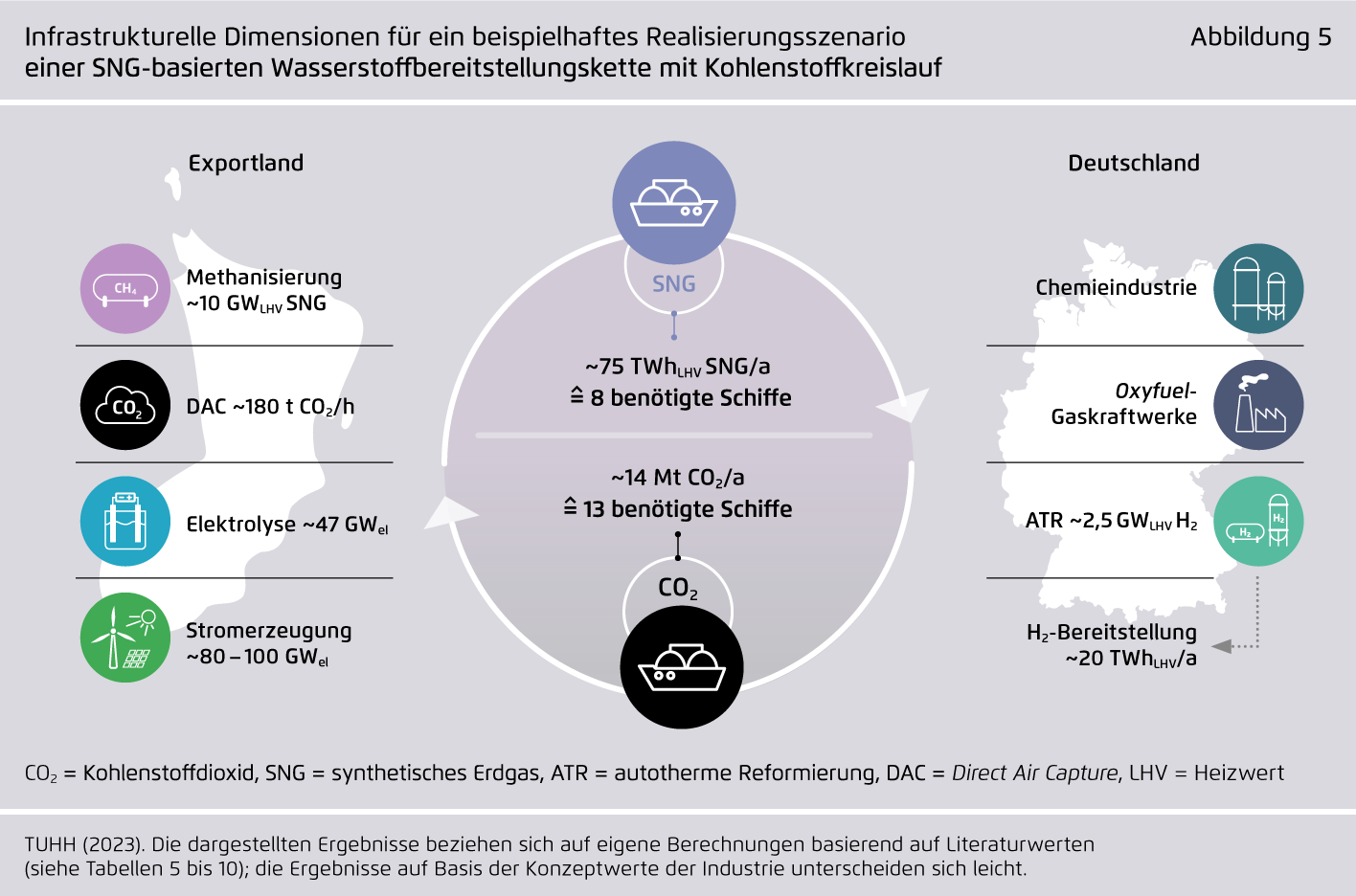

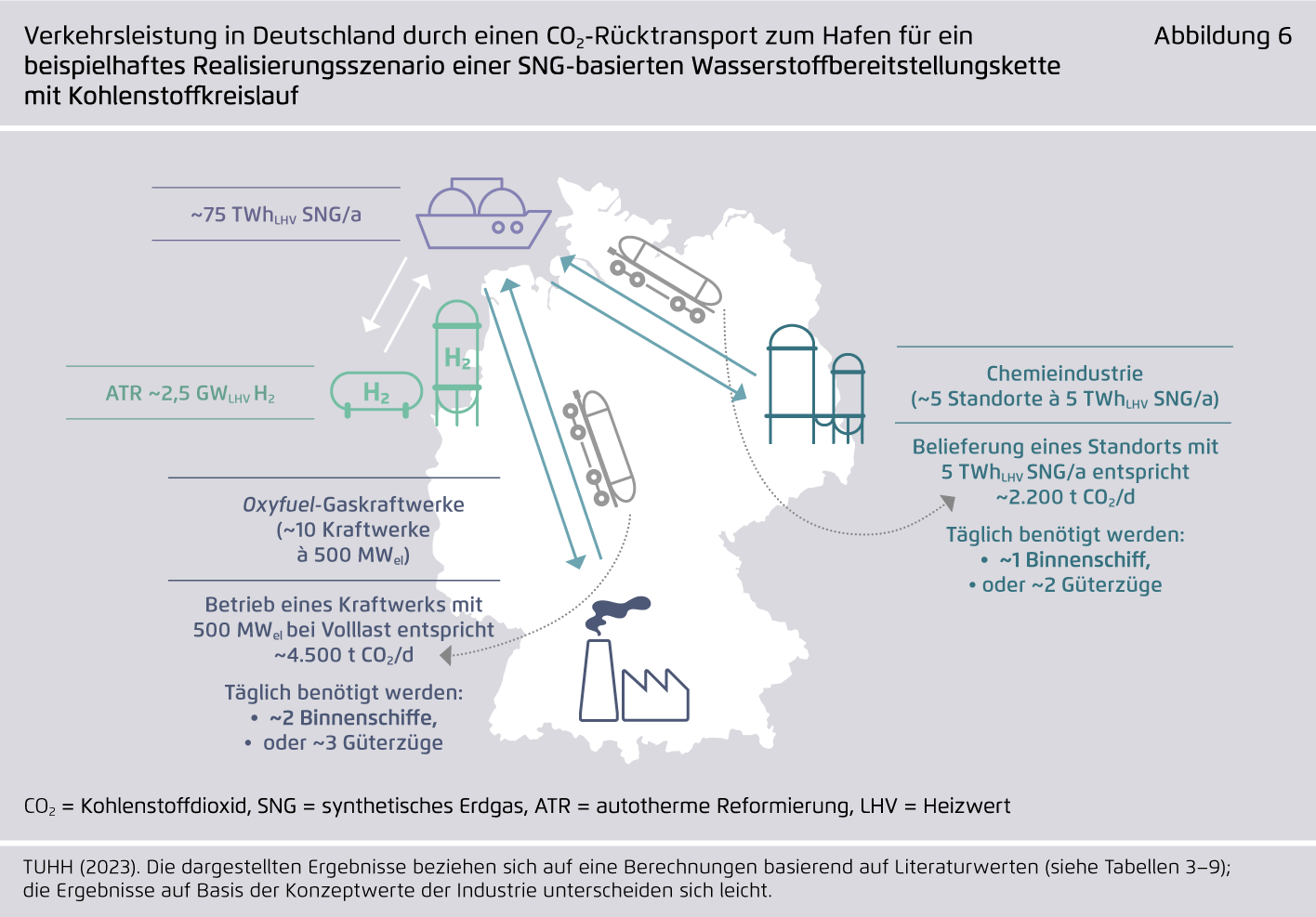

In diesem Zusammenhang wurde für Deutschland ein neuartiges Konzept vorgeschlagen, das LNG-Terminals mit erneuerbarem Wasserstoff über synthetisches Erdgas (SNG) verbindet und als zusätzliches Merkmal einen nahezu geschlossenen Kohlenstoffkreislauf aufweist. Nach aktuellen Plänen der Industrie sollen bis 2030 jährlich etwa 15 Terawattstunden SNG importiert werden, was rund fünf Prozent der Gesamtkapazität des geplanten LNG-Terminals entspricht. Die SNG-Route mit Kohlenstoffkreislauf ist in der Literatur bisher nicht unabhängig untersucht worden.

Um die Debatte dieser Option auf ein breiteres Fundament zu stellen, haben wir die Technische Universität Hamburg gebeten, die Vor- und Nachteile des Konzepts näher zu beleuchten und es mit anderen bisher üblicherweise diskutierten Importoptionen zu vergleichen.

Kernergebnisse

Bibliographische Daten

Downloads

-

pdf 3 MB

Wasserstoff-Importoptionen für Deutschland

Analyse mit einer Vertiefung zu Synthetischem Erdgas (SNG) bei nahezu geschlossenem Kohlenstoffkreislauf

Grafiken aus dieser Publikation

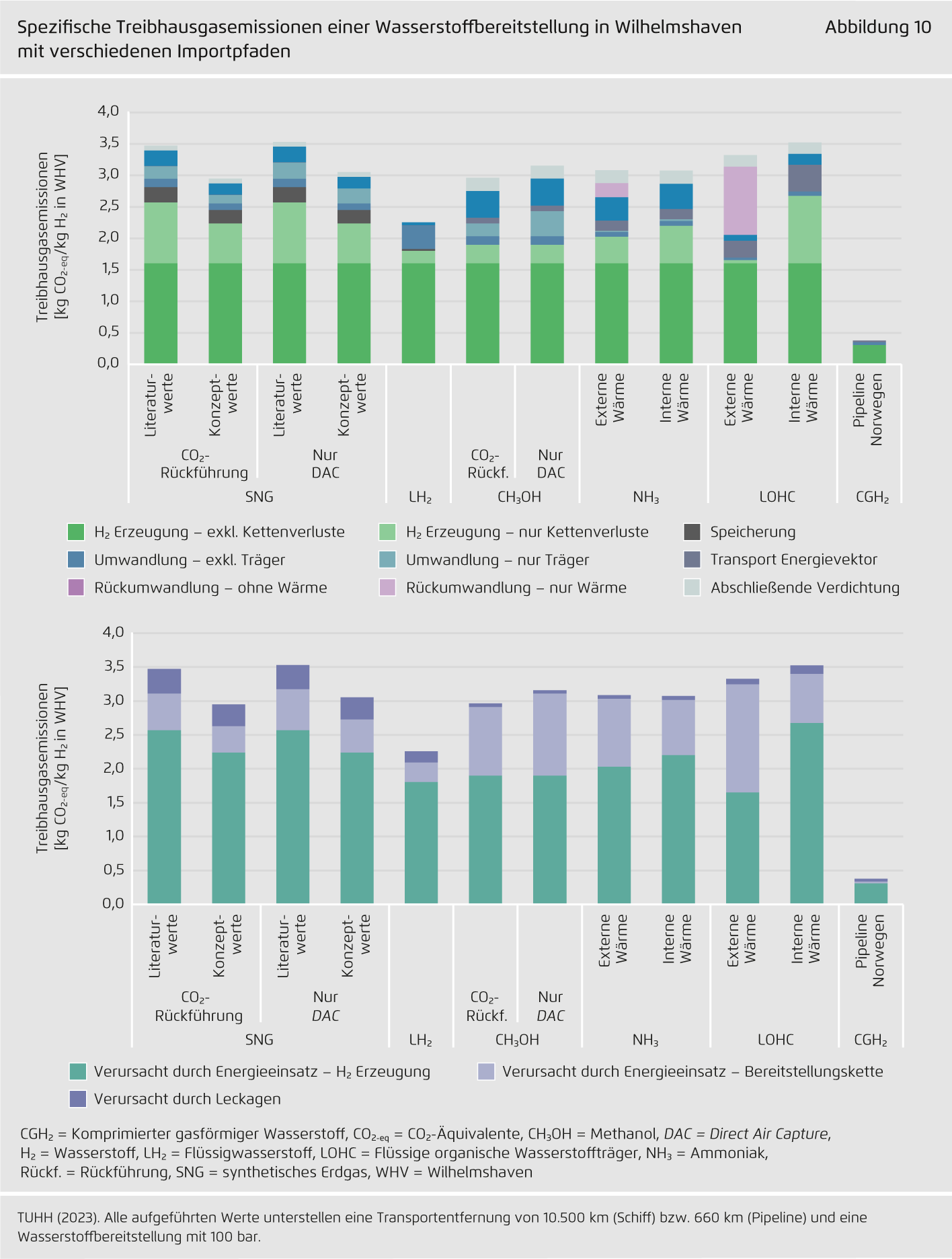

Energetische Nachfrage nach Erdgas (inkl. Biogas) sowie Wasserstoff in Klimaneutralitätsszenarien für Deutschland in TWh pro Jahr

Abbildung 1 von Wasserstoff-Importoptionen für Deutschland auf Seite 12

Grundkonzept für eine SNG-Bereitstellungskette mit Kohlenstoffkreislauf

Abbildung 2 von Wasserstoff-Importoptionen für Deutschland auf Seite 16