-

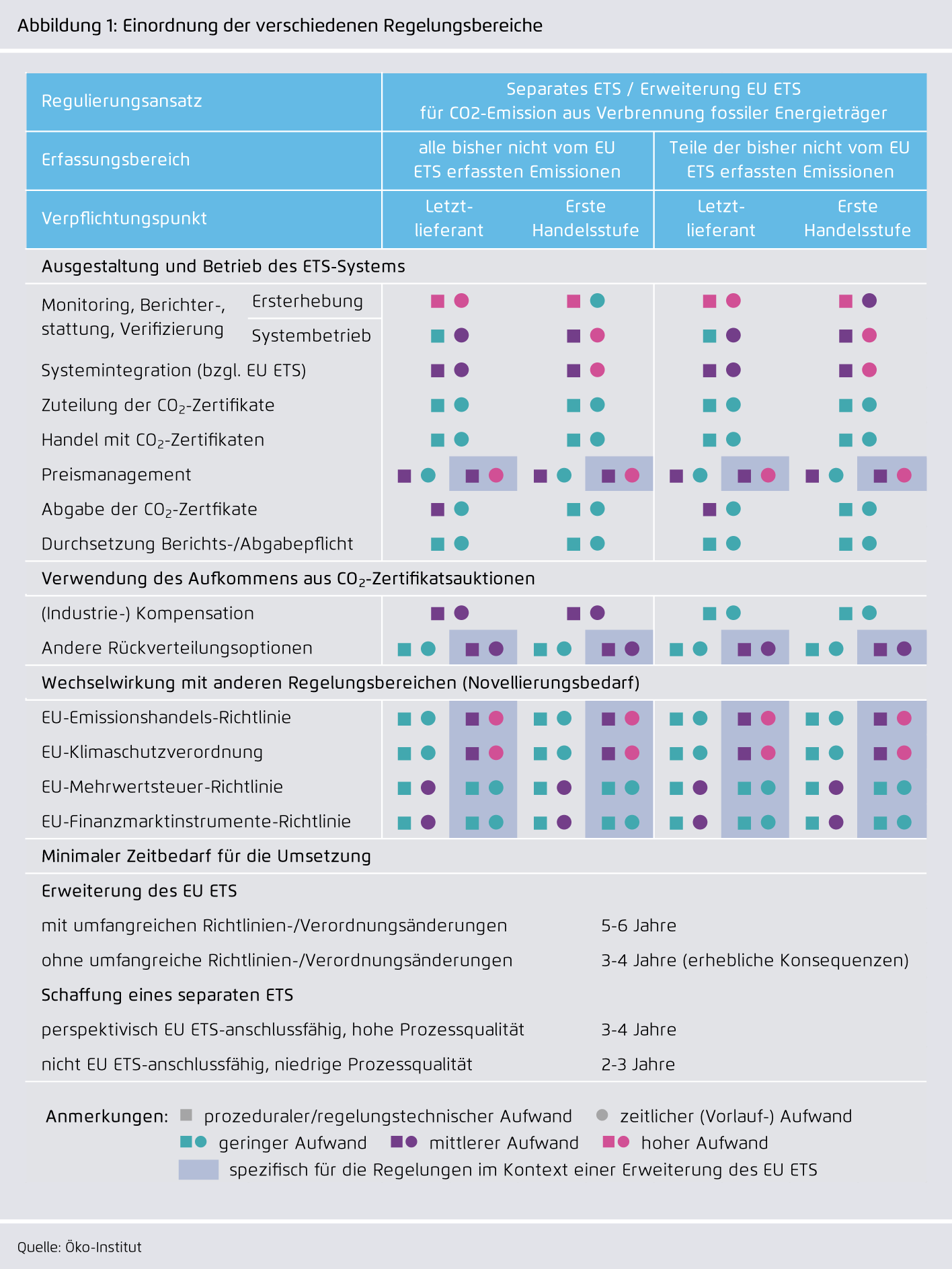

Die Einführung eines Emissionshandels in den Bereichen Gebäude und Verkehr ist verwaltungstechnisch und regulatorisch grundsätzlich möglich, aber sehr anspruchsvoll.

So müssen in vielen Bereichen neue Regelungen gesetzlich und untergesetzlich geschaffen werden und Tausende zusätzliche Unternehmen verpflichtet werden, ein Überwachungs- und Abrechnungsregime für ihre CO2-Emissionen einzurichten. Wie schon 2005 bei der Einführung des EU ETS, ist zudem auch hier mit einer Klagewelle der Betroffenen zu rechnen, die erheblichen Verwaltungsaufwand mit sich bringt.

-

Selbst in der schnellsten Variante dauert die Einführung eines Emissionshandels für Gebäude und Verkehr mindestens 2–3 Jahre. Ein sinnvolles, EU-kompatibles Konzept braucht mindestens 3–4 Jahre.

Diese Zeiträume ergeben sich u.a. aus den Gesetzes- und Verordnungsverfahren, dem zeitlichen Vorlauf für die europaweite Ausschreibung der Auktionsplattform und der Notwendigkeit der Datenerhebung bei den Verpflichteten. Will Deutschland unilateral seine Sektoren Verkehr und Wärme in den EU-Emissionshandel einbeziehen, dürfte der Zeitraum eher bei über 5 Jahren liegen, da relevante EU-Regelungen geändert werden müssten – umfangreiche Verhandlungen mit der EU-Kommission und den EU-Mitgliedstaaten wären die Folge.

-

Kurzfristig, d.h. noch 2020, ist eine CO₂-Bepreisung für Gebäude und Verkehr nur über eine

CO₂-orientierte Energiesteuerreform möglich. Diese kann später in einen Emissionshandel überführt werden.

So hat die Ökosteuer-Reform nur drei Monate gebraucht zwischen Gesetzentwurf und Inkrafttreten am 1.4.1999. Analoges wäre denkbar für eine CO2-orientierte Energiesteuerreform. Soll diese CO2-Bepreisung im Anschluss in ein Emissionshandelssystem überführt werden, ist dies grundsätzlich möglich. Dabei sollte Sorgfalt vor Schnelligkeit gehen und von Anfang an die europäische Perspektive mitgedacht werden.

-

Verwandte Inhalte