-

pdf 1 MB

Präsenation: Nutzen statt Abregeln - Regionale Reduktion von Netzentgelten in Starkwindzeiten

Dr. Anselm Eicke (Neon Neue Energieökonomik GmbH)

Windstrom nutzen statt abregeln

Wie eine kleine Reform der Netzentgelte schnell helfen kann, mehr Windstrom zu nutzen und Stromnetze zu entlasten.

Jahr für Jahr werden Windkraftanlagen bei hohem Windaufkommen abgeschaltet, weil die Stromnetze Transport und Verteilung in die Lastzentren nicht bewältigen können. Windstrom dann zu verbrauchen, wenn vor Ort gerade viel davon vorhanden ist, trägt dazu bei, Abregelungen zu vermeiden – und das kann kurzfristig angestoßen werden.

Weniger Abregelung von Windrädern

Im Jahr 2021 beliefen sich die Kosten für das Netzengpassmanagement in diesem Bereich auf 807 Millionen Euro. Die Redispatch-Mengen, die für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht sind, zeigen eine stark steigende Tendenz. Ein wesentlicher Kostenfaktor ist, dass Anlagenbetreiber – und das ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll – eine Vergütung erhalten, auch wenn ihr Windrad aufgrund eines Netzengpasses abgeregelt wird. Zwar liegen noch keine offiziellen Daten vor, doch ist davon auszugehen, dass aufgrund der hohen Strompreise 2022 und entsprechend höheren Entschädigungszahlungen auch die Kosten für Einspeisemanagement und Redispatch im zweiten Halbjahr 2022 deutlich gestiegen sind.

Damit Haushalte, Gewerbe und Industrie einen Teil ihres Stromverbrauchs in windreiche Zeiten verlagern, braucht es einen Anreiz. Ein Anfang wäre es, aus der Zeit gefallene Fehlanreize zu beseitigen, wie zum Beispiel, dass Großverbraucher dann am meisten Netzentgelte sparen, wenn sie Strom möglichst konstant verbrauchen. Schließlich ermöglichen flexible Verbraucher in einem Stromsystem, das zu immer größeren Anteilen aus erneuerbaren Quellen versorgt wird, einen effizienteren Netzbetrieb.

Zeitlich differenzierte Netzentgelte

Die Abregelung von Windstrom erfolgt häufig bei hoher erneuerbarer Stromerzeugung, also zu Zeiten niedriger Strompreise. Da diese jedoch üblicherweise nicht 1:1 an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, besteht kein ausreichender Anreiz, das Verbrauchsverhalten anzupassen. Ab 2025 sollen mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende alle Stromvertriebe zeitvariable Tarife anbieten, doch auch dann blockieren konstant hohe Netzentgelte den Flexibilisierungsanreiz. Um einen solchen Anreiz zu etablieren, ist ein Preissystem erforderlich, das sowohl den Großhandelsstrompreis als auch die Engpasssituation im Netz abbildet. Das kann über lokal differenzierte variable Netzentgelte erreicht werden, die in Zeitfenstern mit viel Windstromerzeugung und Netzengpässen günstiger ausfallen als in Zeiten, in denen kein Engpass besteht.

Ein erster, kurzfristig umsetzbarer Schritt in diese Richtung, wäre die Einführung einer zeitlichen Differenzierung der Netzentgelte für Stromkunden mit einer registrierenden Leistungsmessung – das sind in der Regel Gewerbe- und Industriebetriebe mit einem Verbrauch von über 100.000 Kilowattstunden im Jahr. Hier wird der Verbrauch viertelstündlich gemessen. Damit besteht bereits die notwendige Grundlage, Netzentgelte zeitvariabel abzurechnen.

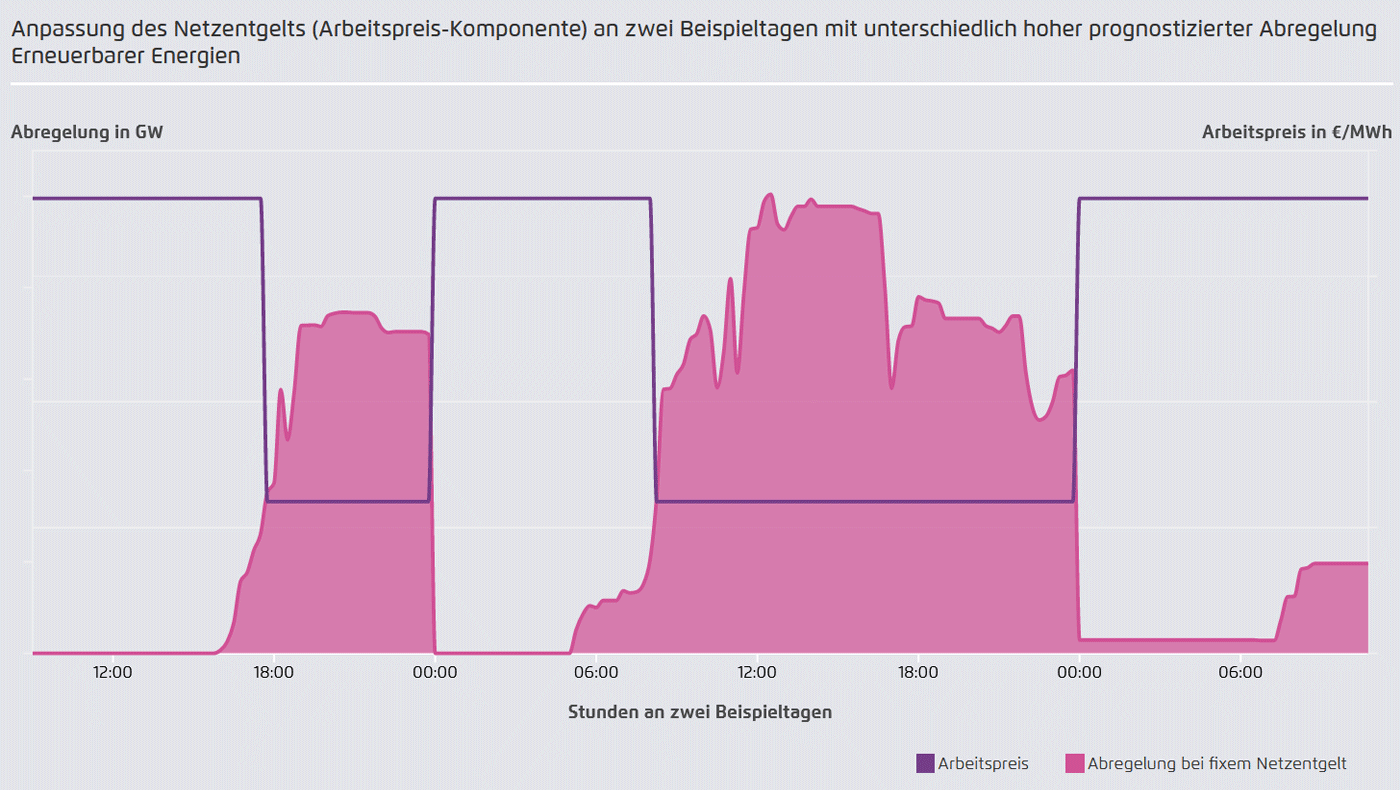

Konkret könnte die Verbrauchspreis-Komponente der Netzentgelte, der sogenannte Arbeitspreis, für diese Vielverbraucher in Zeiten und Regionen vergünstigt werden, in denen Erneuerbare Energien abgeregelt werden (Abbildung 1). Wichtig ist, dass die sogenannte Spreizung, also der preisliche Unterschied zwischen hohem und vergünstigtem Arbeitspreis ausreichend groß ist, um eine Verlagerung des flexiblen Verbrauchs zu bewirken. Die preisgünstigen Zeiten werden dabei am Vortag anhand einer Abregelungsprognose festgelegt. Die Region kann etwa das von Abregelung betroffene Bundesland sein, in dem der Gewerbe- oder Industriebetrieb seinen Sitz hat.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Neuigkeiten auf der Website? Erhalten Sie regelmäßige Informationen über unseren Newsletter.