-

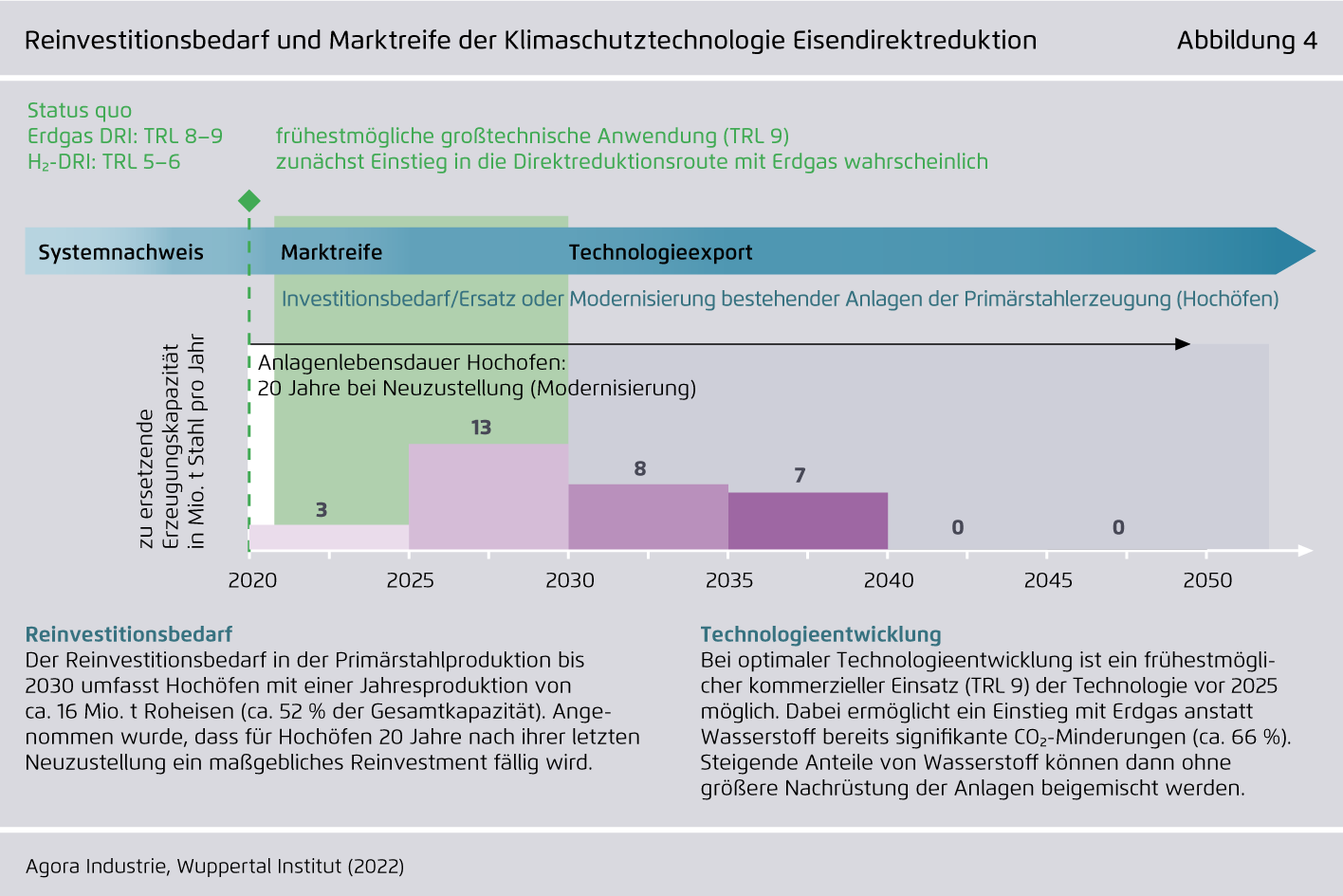

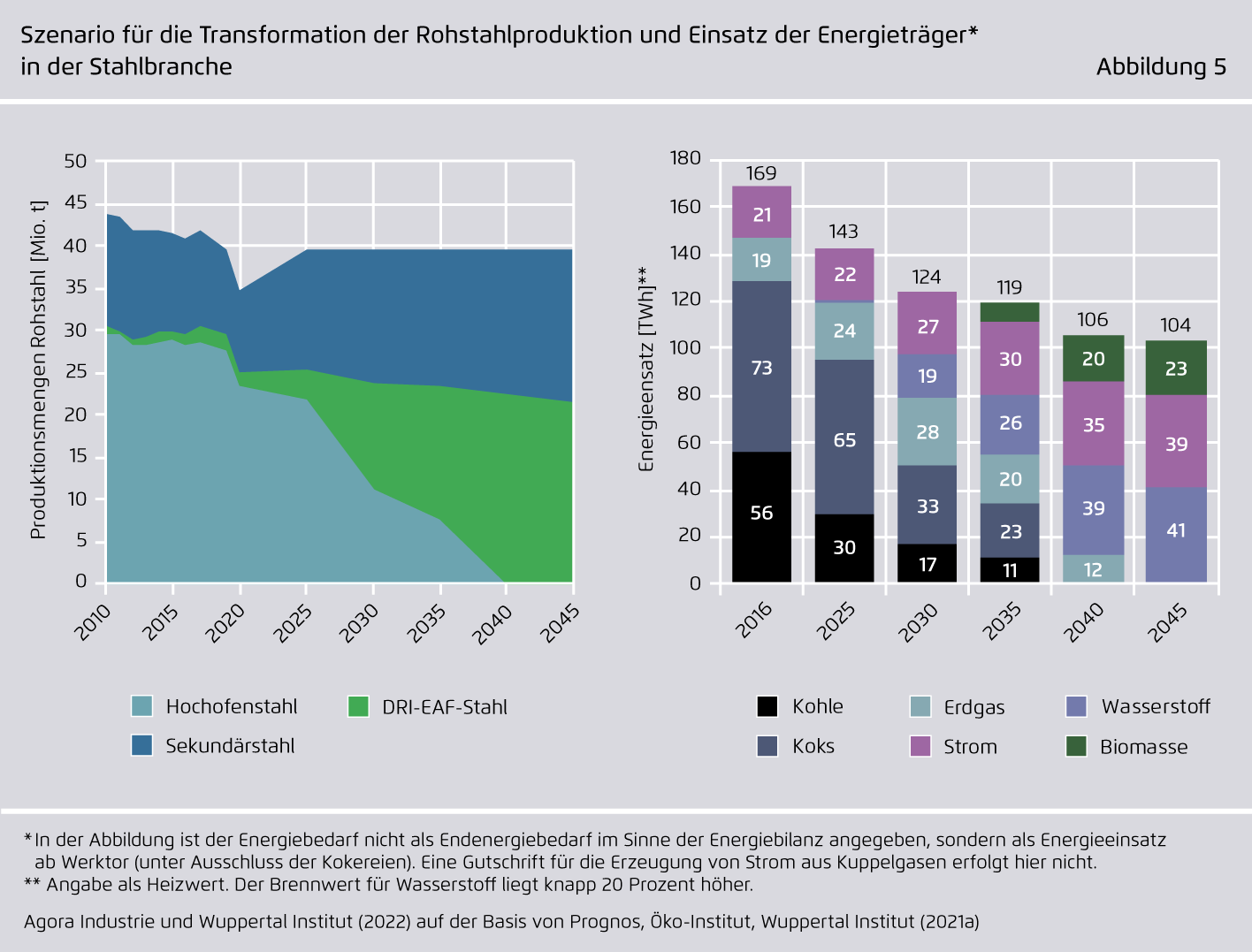

Damit die Stahlindustrie zukunftsfähig bleibt, braucht es eine rasche Transformation – auch unter veränderten Rahmenbedingungen: Noch vor 2030 muss gut ein Drittel der Primärstahlproduktion auf Eisendirektreduktion umgestellt werden.

In Kombination mit dem Ausbau der Sekundärstahlroute eröffnet sich ein Pfad zum Aufbau einer ressourceneffizienten, klimaneutralen und unabhängigen Stahlproduktion in Deutschland.

-

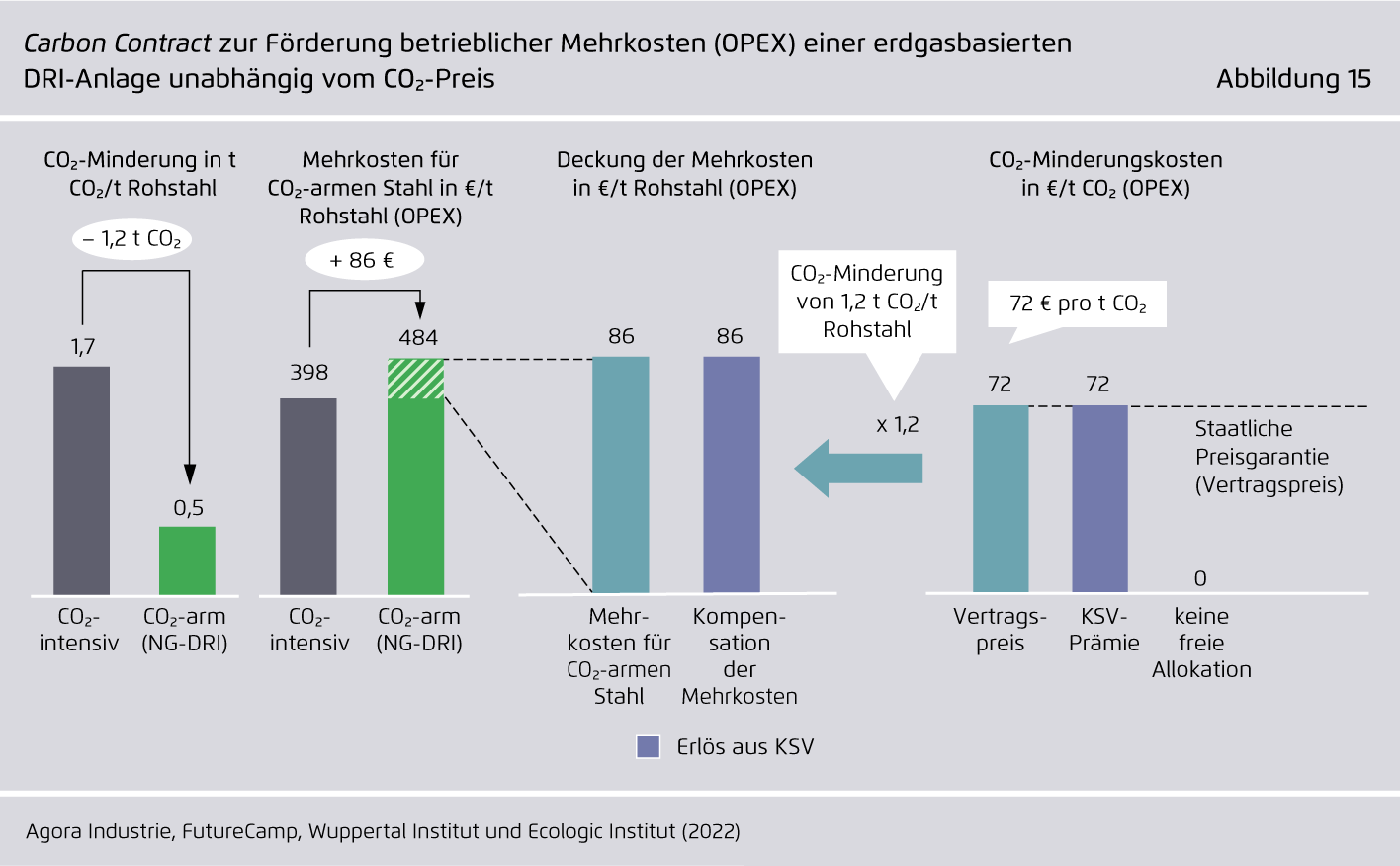

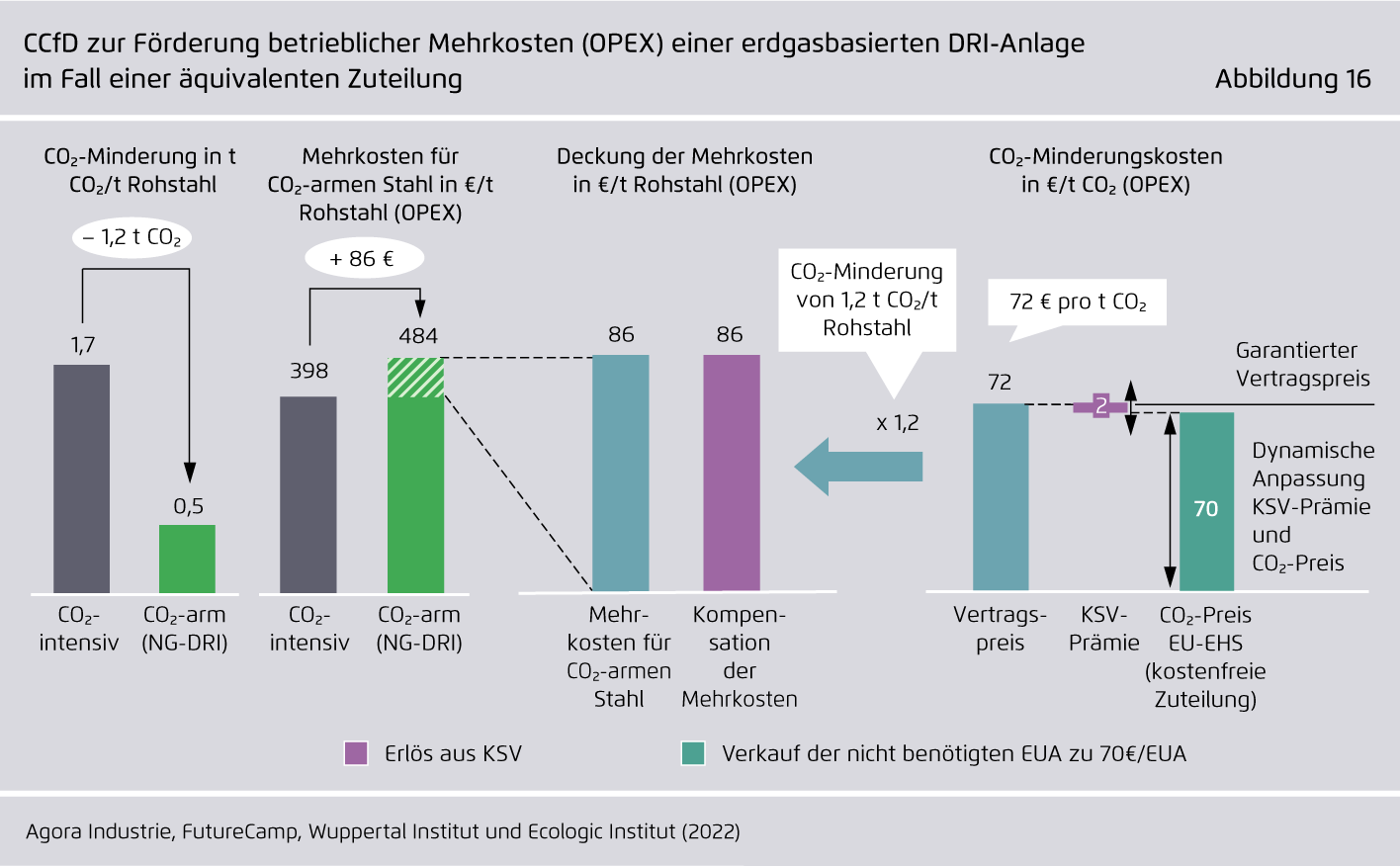

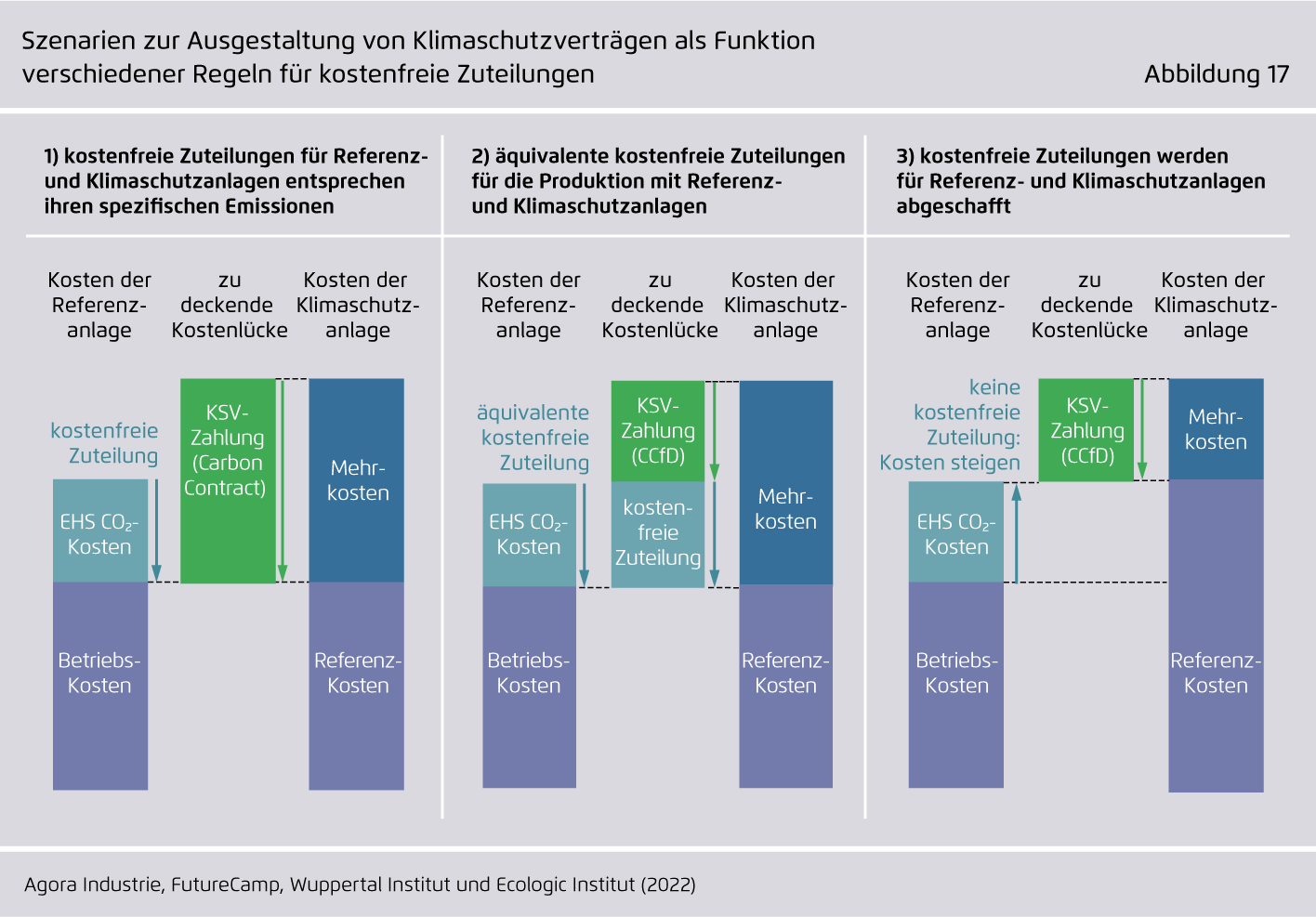

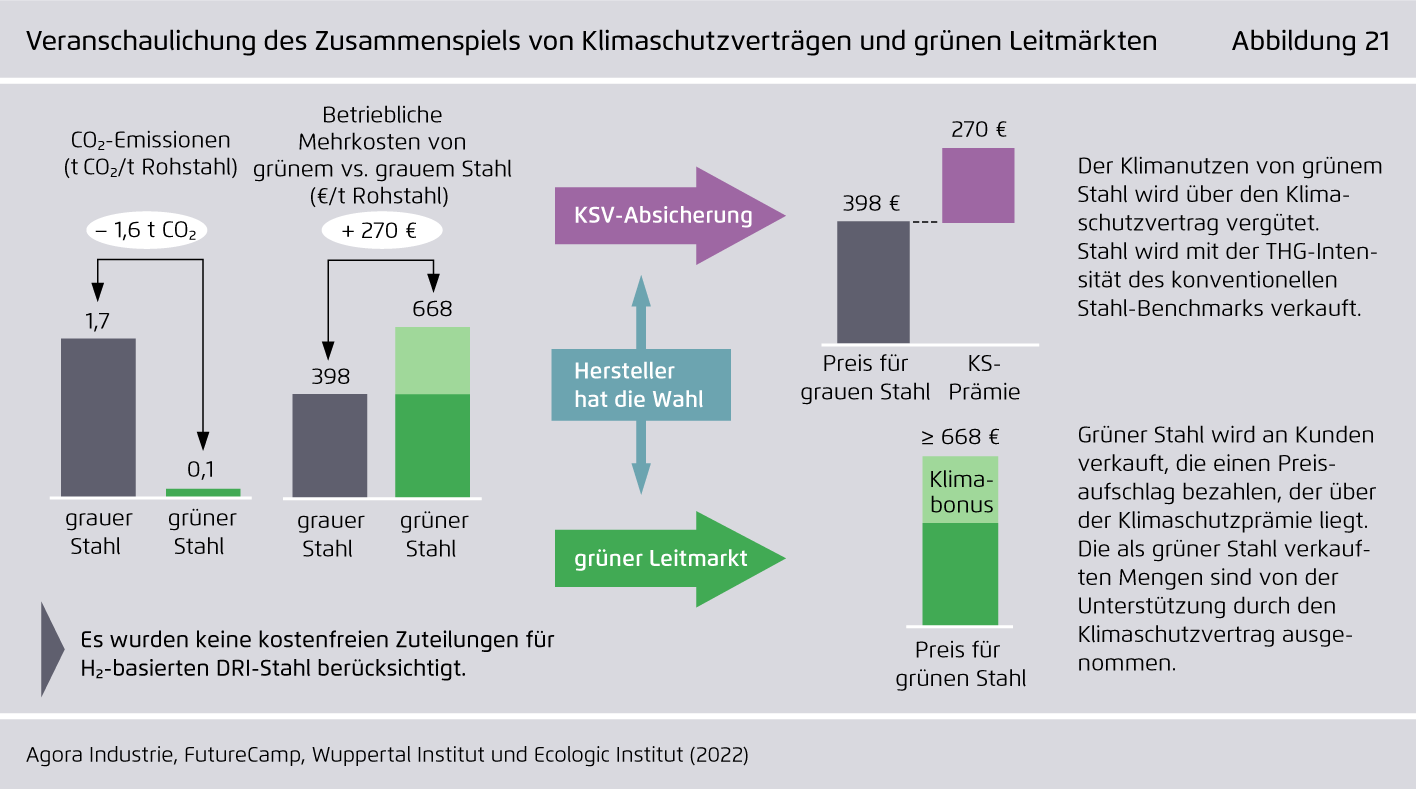

Klimaschutzverträge (Carbon Contracts for Difference) sind gerade in der aktuellen Energiepreiskrise dringend nötig, um die Transformation zu einer klimafreundlichen Stahlproduktion abzusichern.

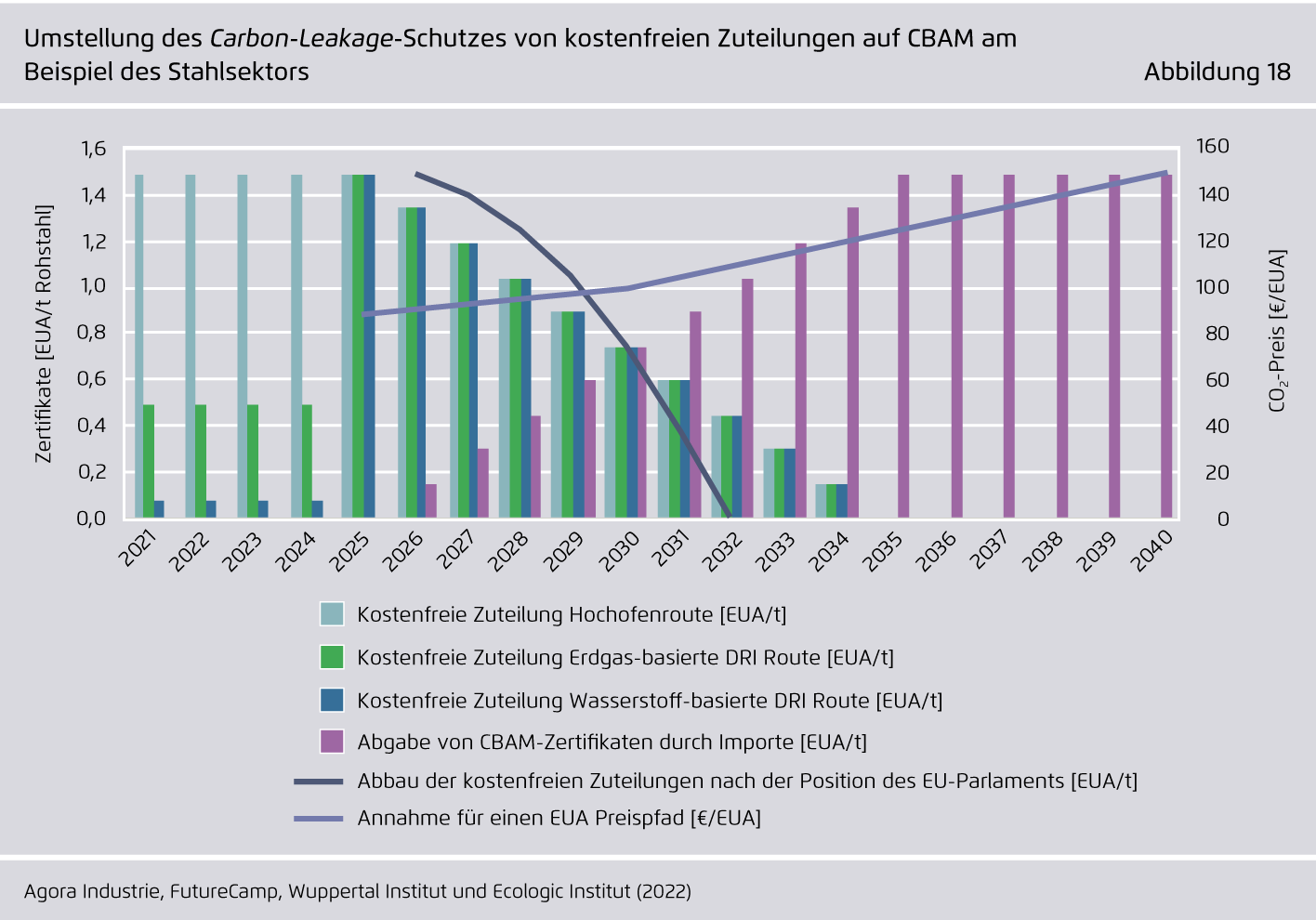

Parallel müssen das EU-Emissionshandelssystem reformiert und grüne Leitmärkte aufgebaut werden, damit klimafreundlicher Stahl am Markt honoriert wird und sich als Standard durchsetzen kann.

-

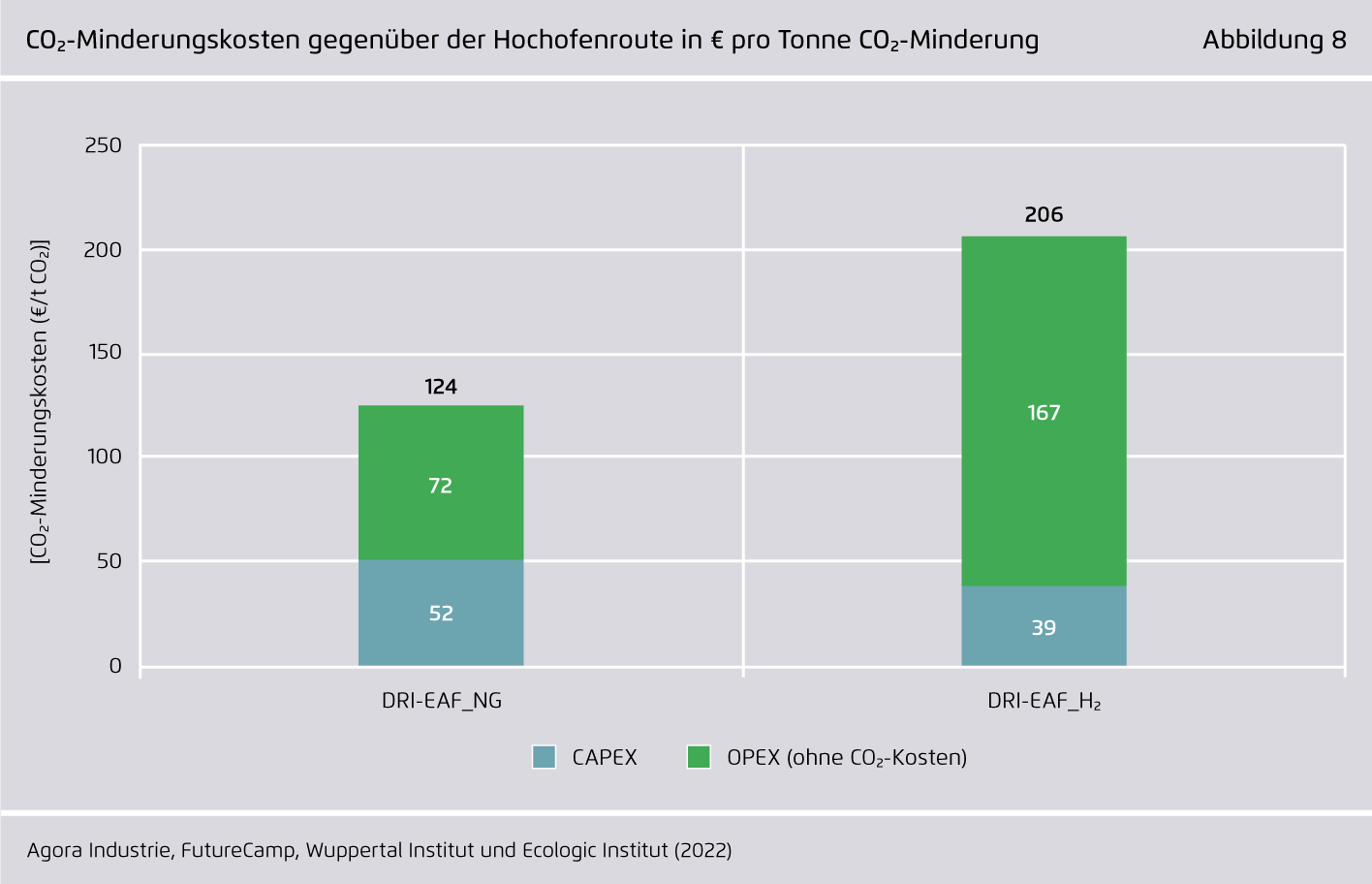

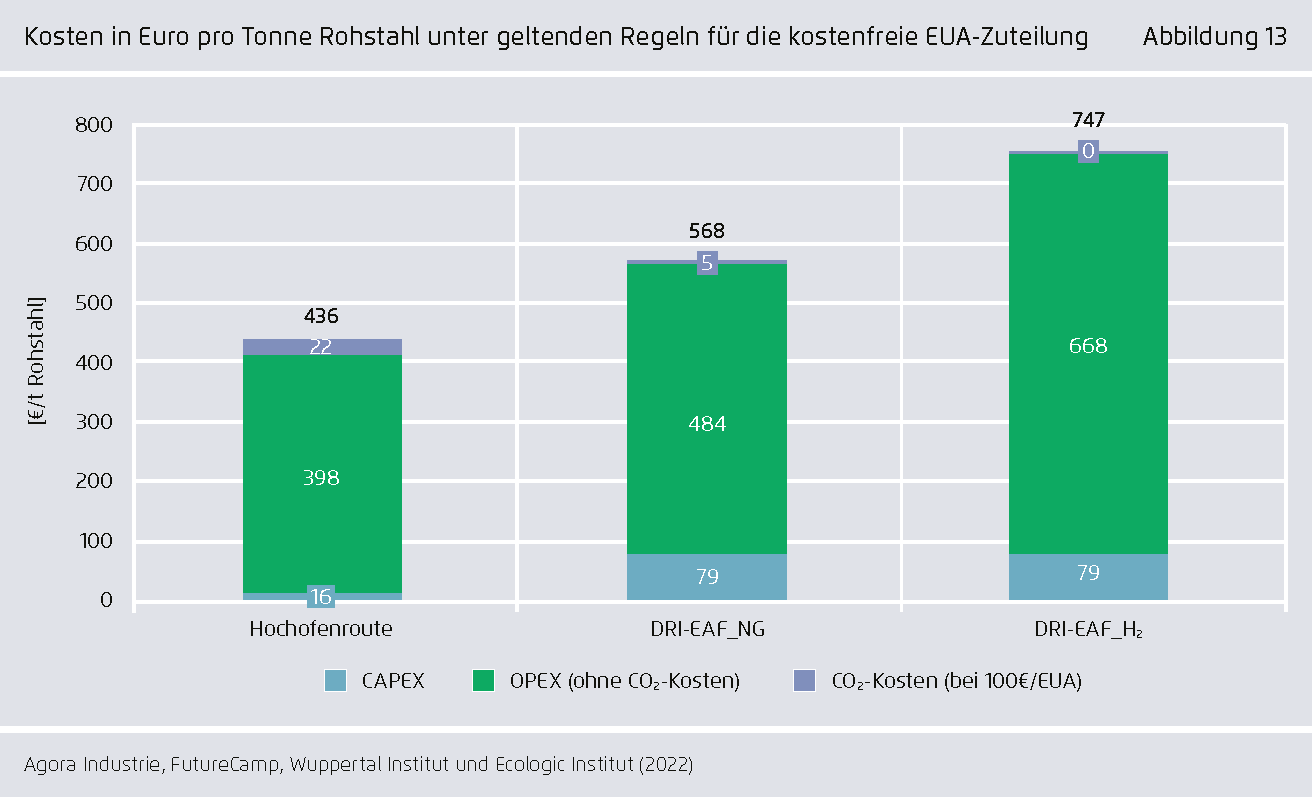

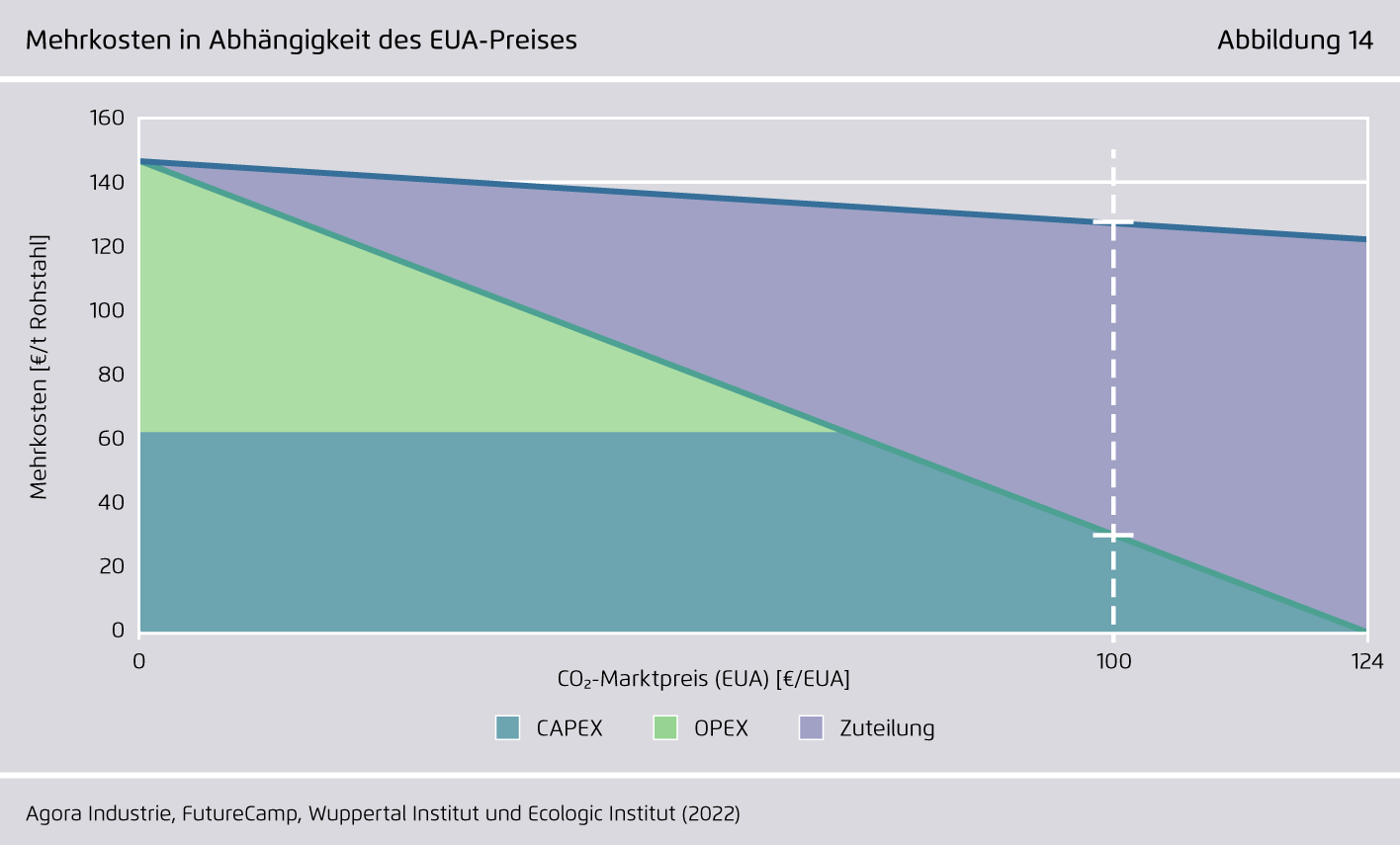

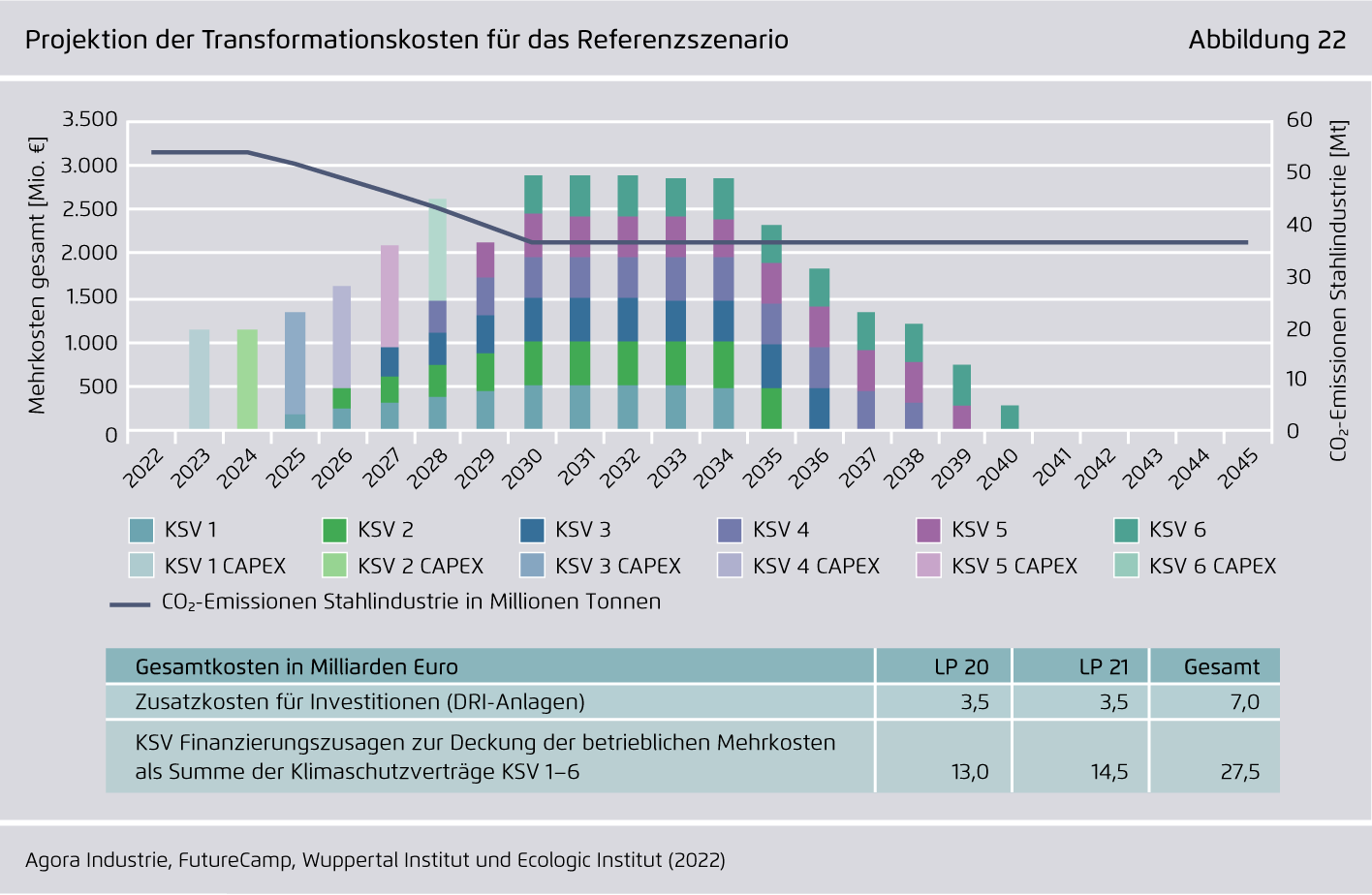

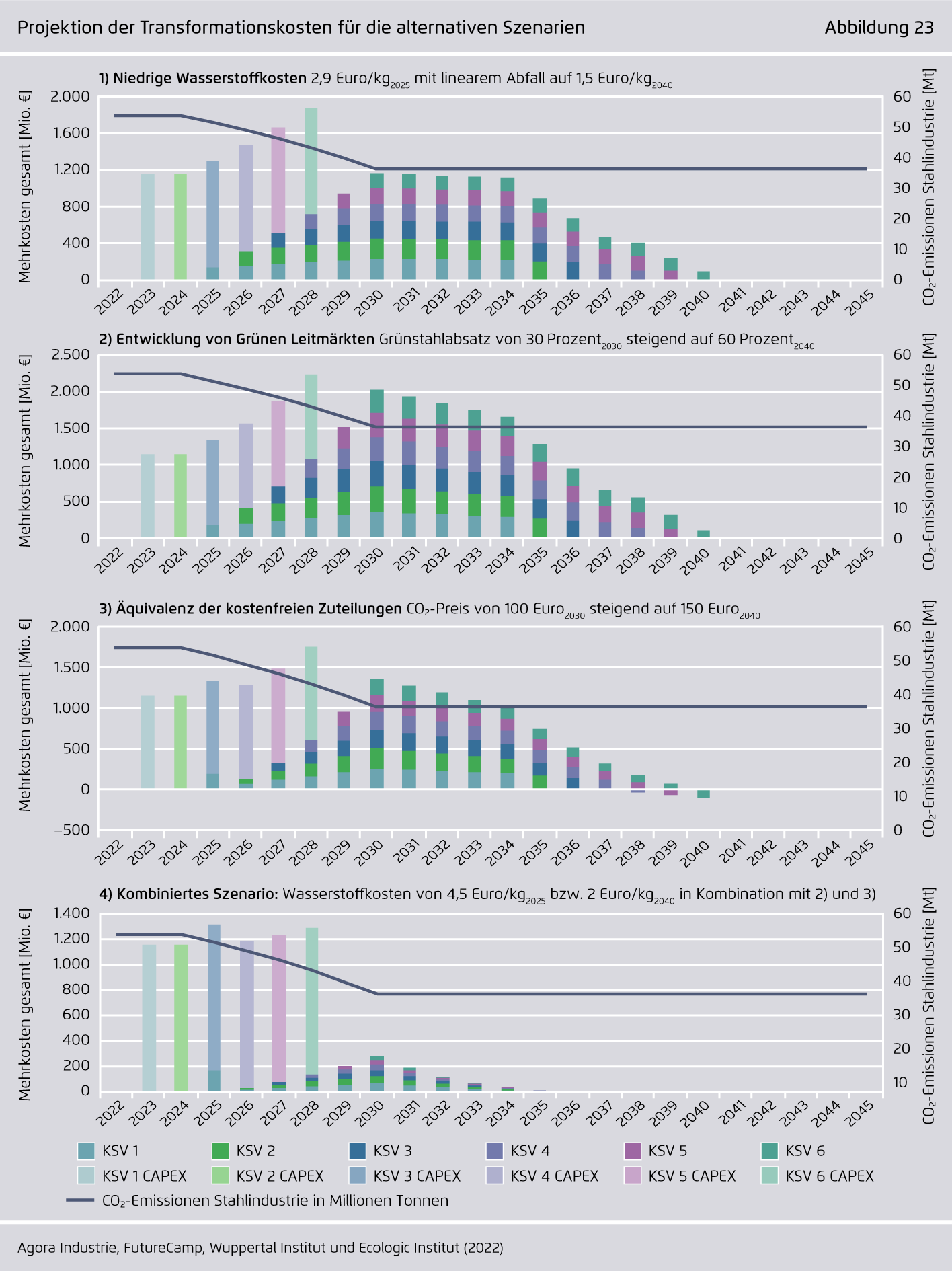

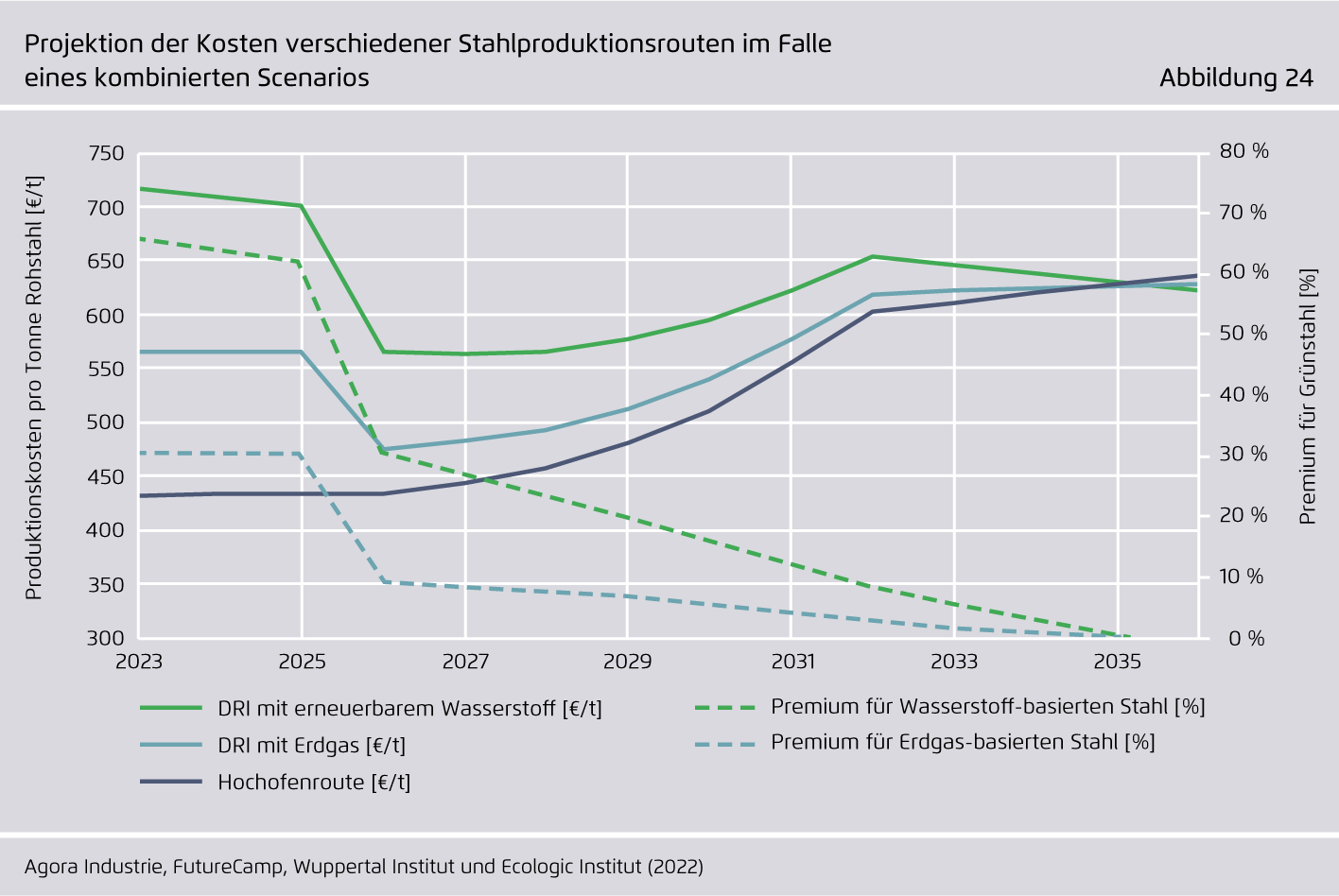

Trotz hoher Energiepreise lassen sich die Mehrkosten der Stahltransformation durch die Umsetzung der EU-Reformprozesse auf deutlich unter 9 Milliarden Euro senken.

Durch eine intelligente Kombination von Politikinstrumenten auf nationaler und europäischer Ebene kann grüner Stahl bereits 2035 wettbewerbsfähig sein.

-

Die Eisendirektreduktion ist ein strategischer Anker für den beschleunigten Markthochlauf von

erneuerbarem Wasserstoff und den Aufbau der dafür benötigten Infrastruktur.

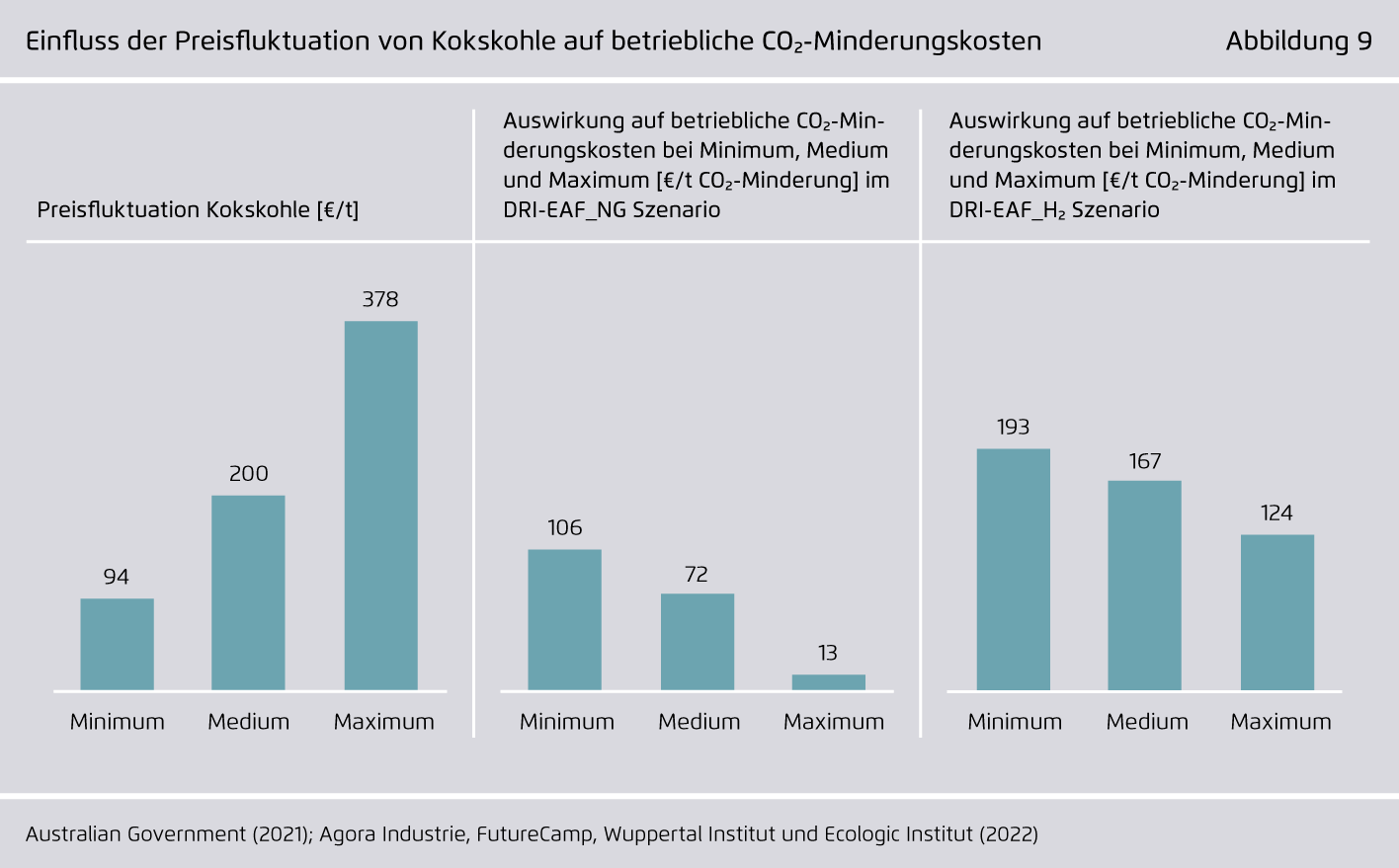

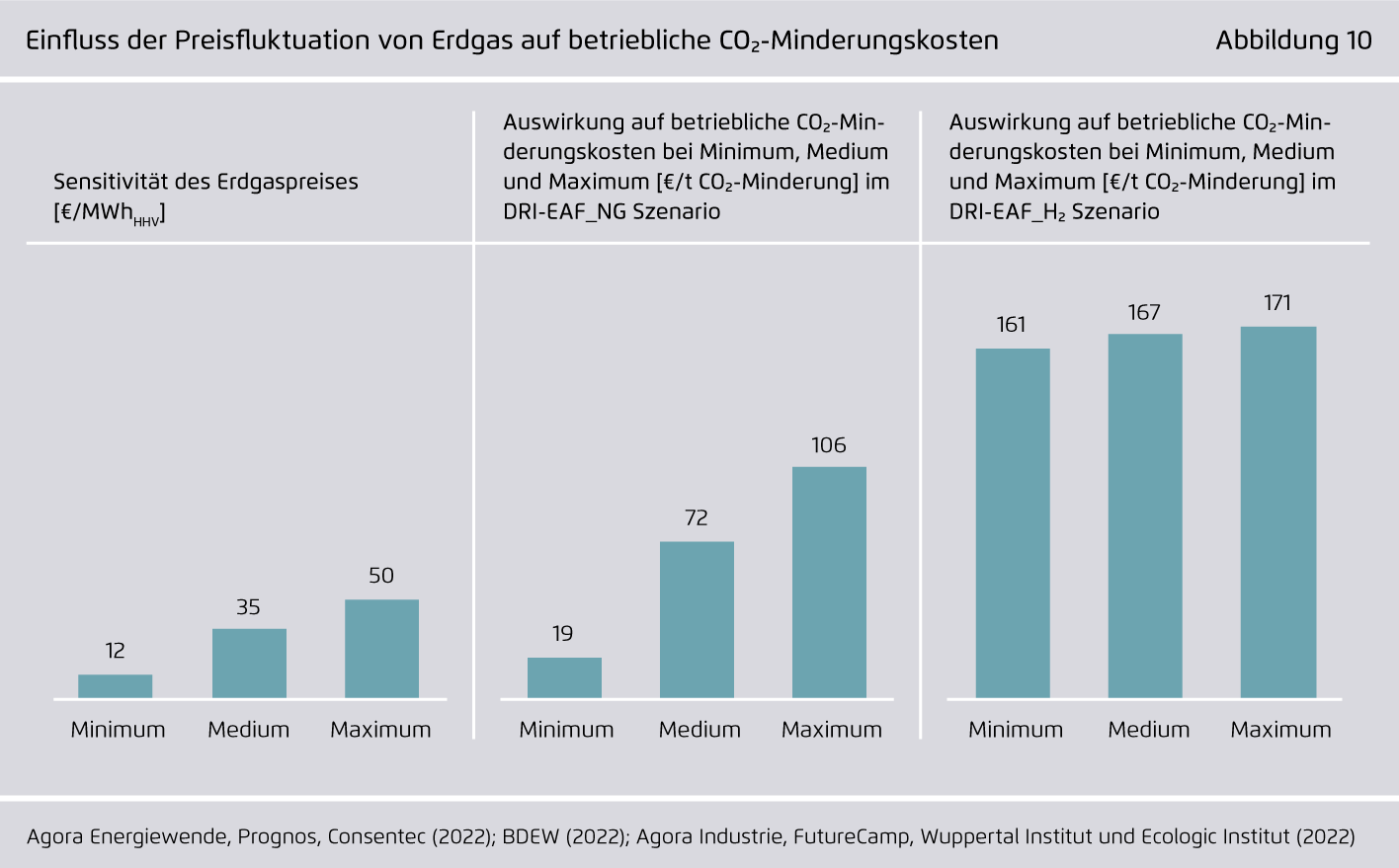

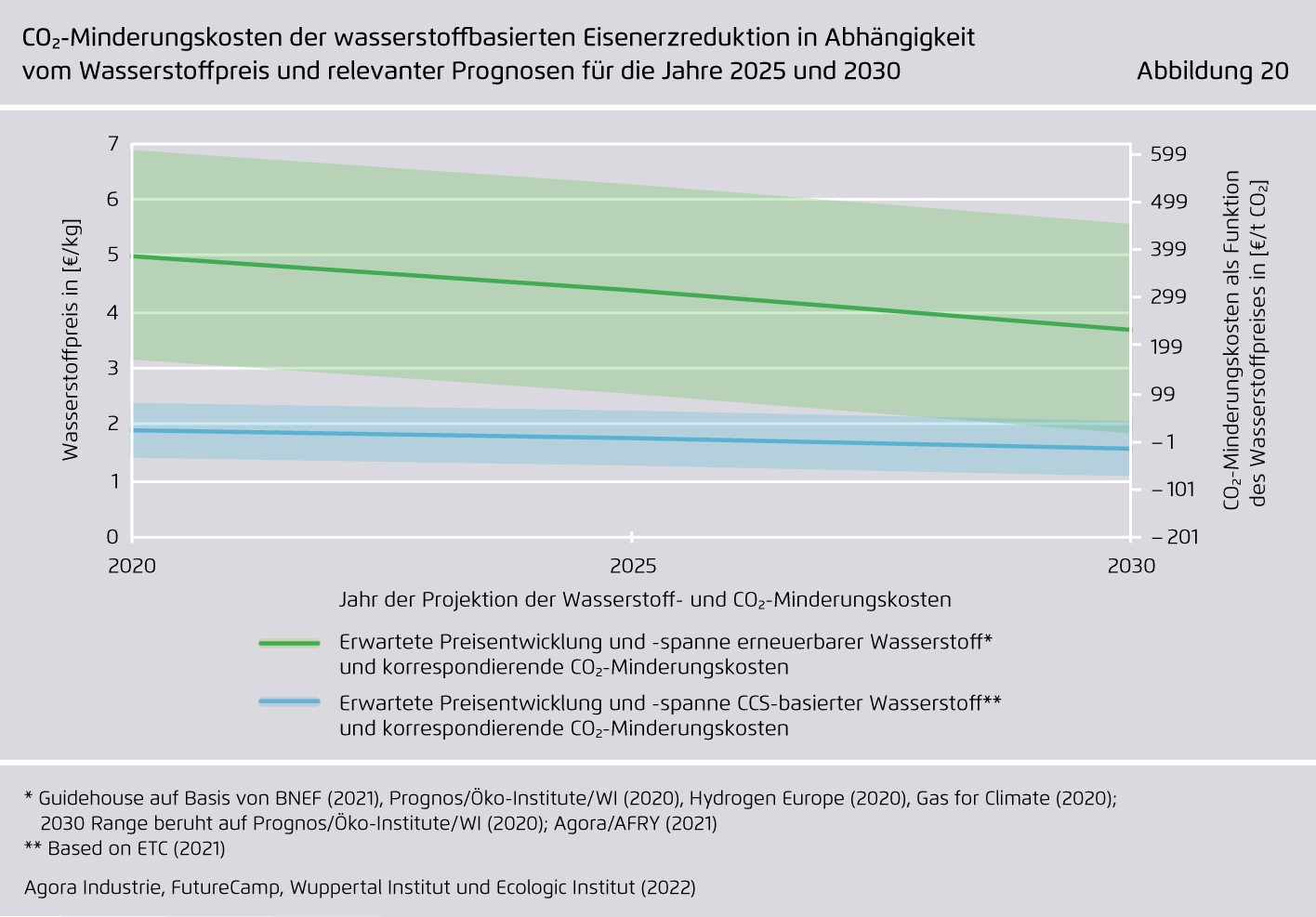

Der anfängliche Betrieb der Anlagen mit Erdgas bleibt trotz hoher Preise sinnvoll, um einen raschen Ausbau der Wasserstoffwirtschaft abzusichern.

Klimaschutzverträge für die Industrietransformation (Stahl)

Analyse zur Stahlbranche

Einleitung

Infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Preise für fossile Energieträger und Rohstoffe sprunghaft gestiegen. Insbesondere der Preis für Erdgas wird in Europa durch den Import von Flüssiggas (LNG) auch mittelfristig auf einem höheren Niveau bleiben.

Die Krise hat Deutschlands Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland und die Integrität unserer industriellen Lieferketten ins Zentrum der politischen Debatte gerückt. Der schnelle Ausbau von Erneuerbaren Energien, wie ihn Deutschland und Europa anstreben, ist zentral für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.

Darüber hinaus haben sich auch die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Transformation hin zu einer klimaneutralen Industrie weiterentwickelt. Um den Veränderungen Rechnung zu tragen, haben wir unsere Analyse zur Rolle von Klimaschutzverträgen in der Stahlindustrie, die im Wesentlichen auf Daten aus 2020 basierte, überarbeitet.

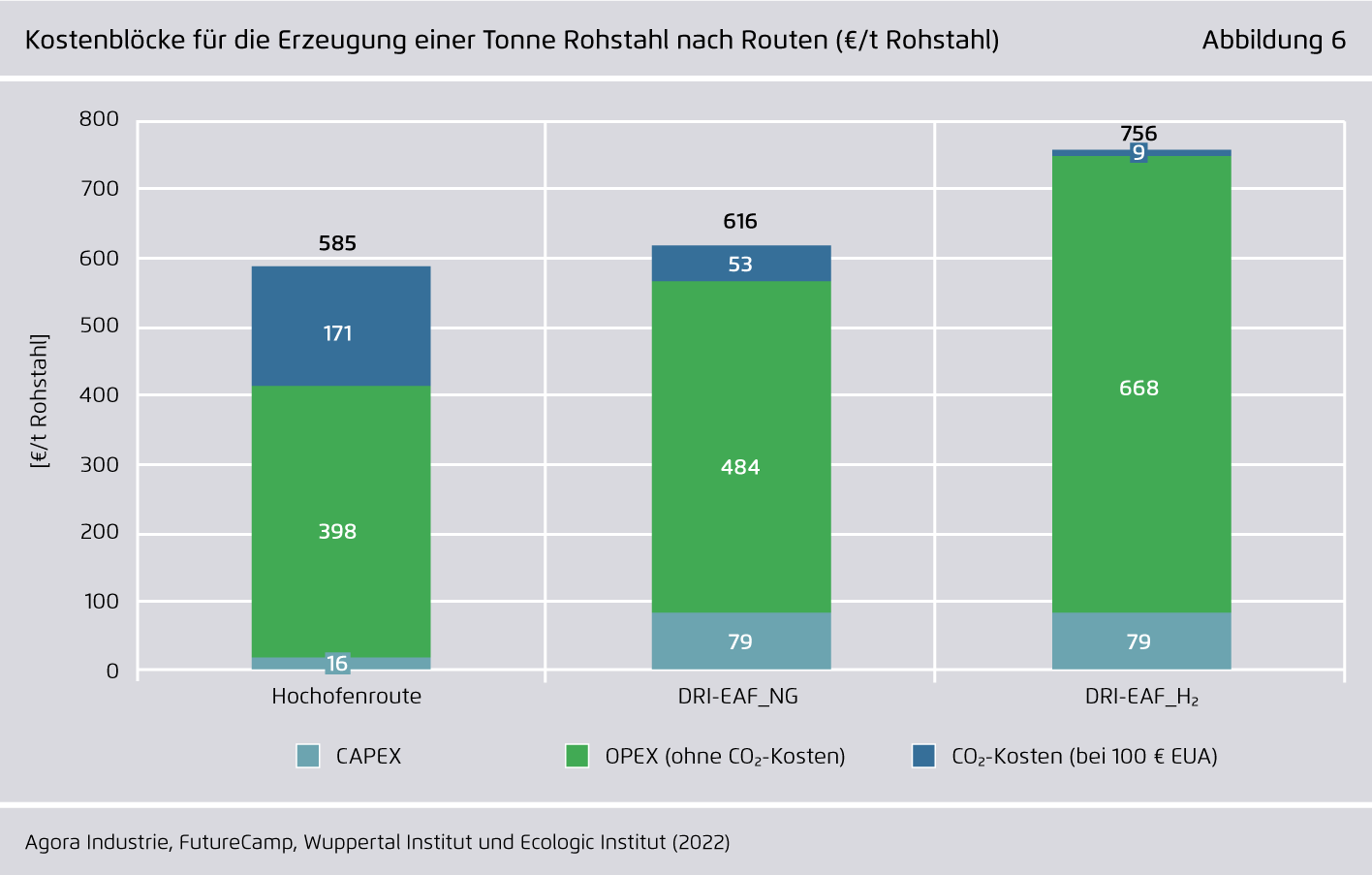

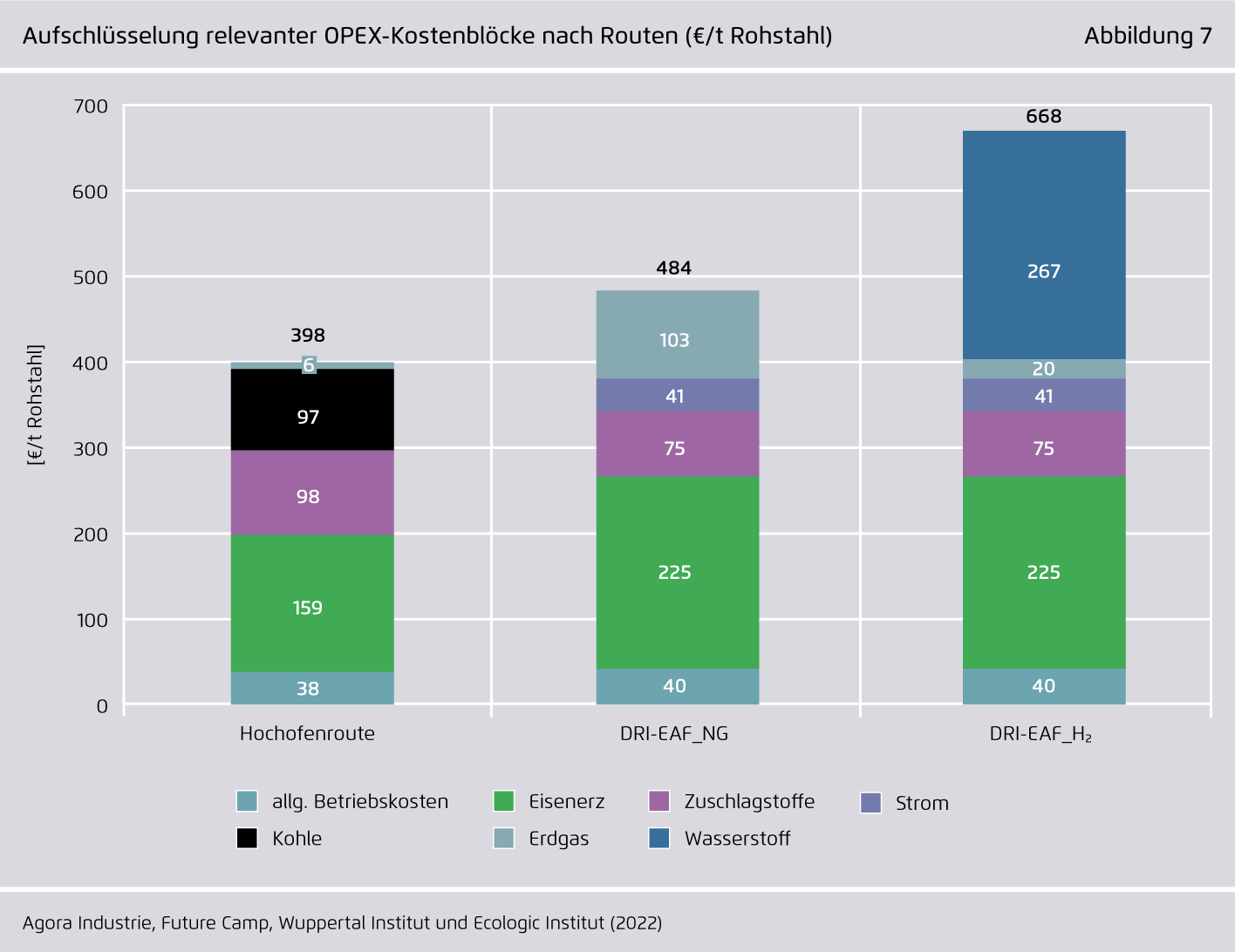

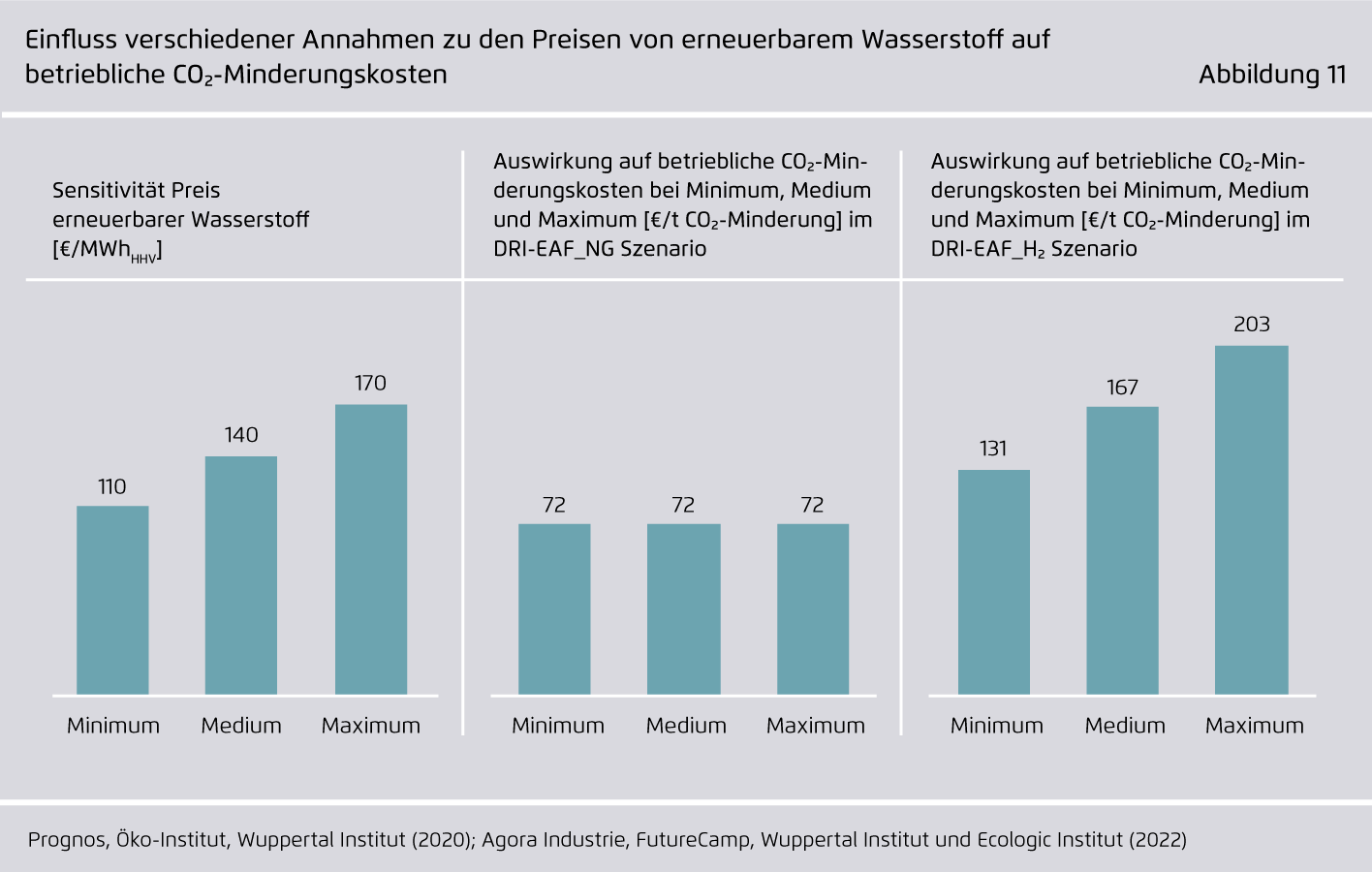

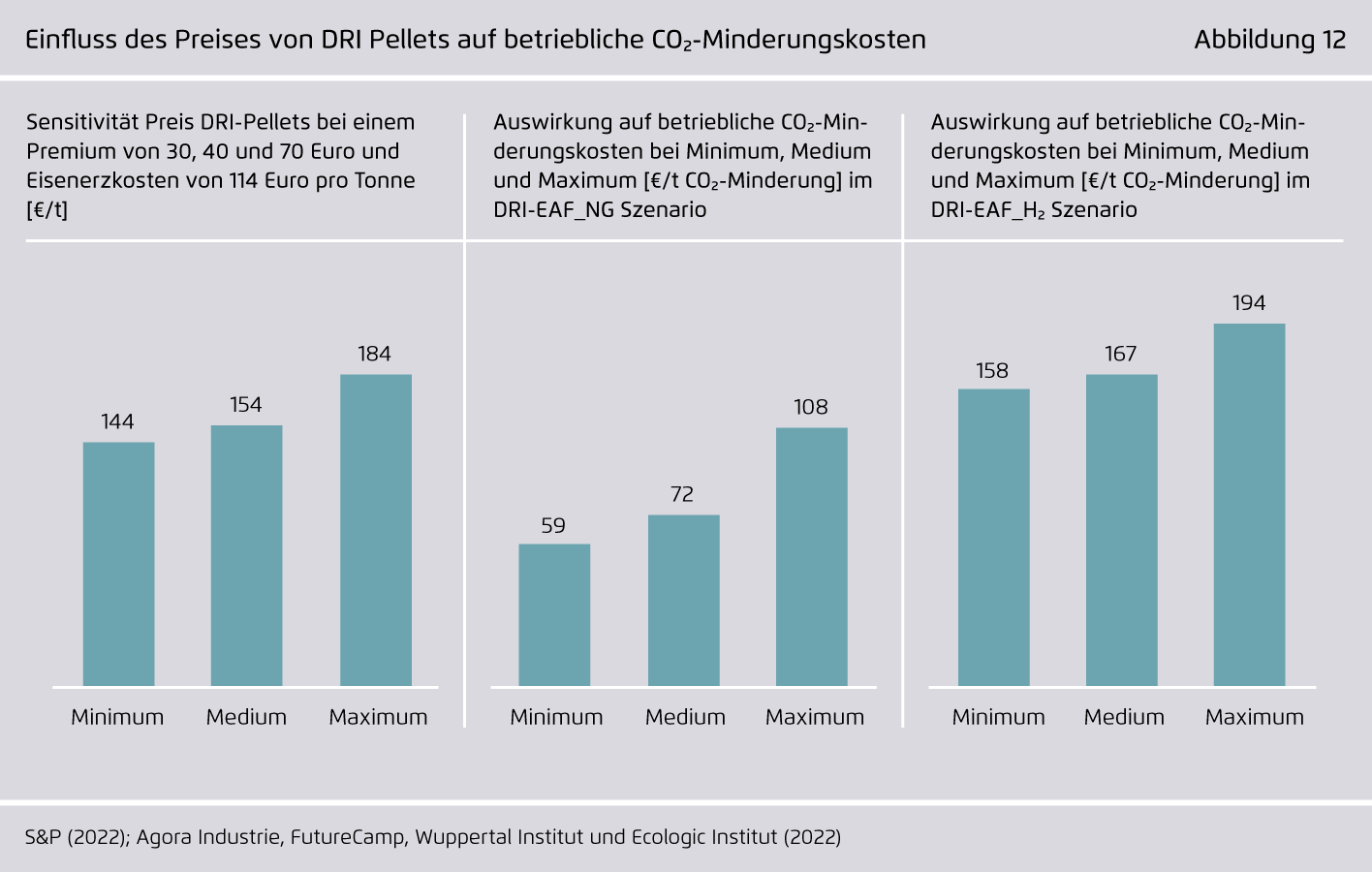

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Transformation der Stahlindustrie trotz massiver Preisverschiebungen weiterhin sinnvoll und notwendig bleibt. Durch den Umbau der Branche steigt der Erdgasbedarf mittelfristig leicht an, doch der Energieeinsatz insgesamt sinkt durch eine höhere Effizienz der Prozesse und kann zu mäßigen Kosten zunehmend mit erneuerbarem Strom und Wasserstoff gedeckt werden.

Die vorliegende Studie analysiert, wie Klimaschutzverträge in der Stahlindustrie so ausgestaltet werden können, dass sie – im Zusammenspiel mit der Reform der europäischen Klimapolitik – Wirkung für Klimaschutz, Energiesicherheit und eine sinnvolle Transformation der Wirtschaft insgesamt entfalten.

Kernergebnisse

Bibliographische Daten

Grafiken aus dieser Publikation

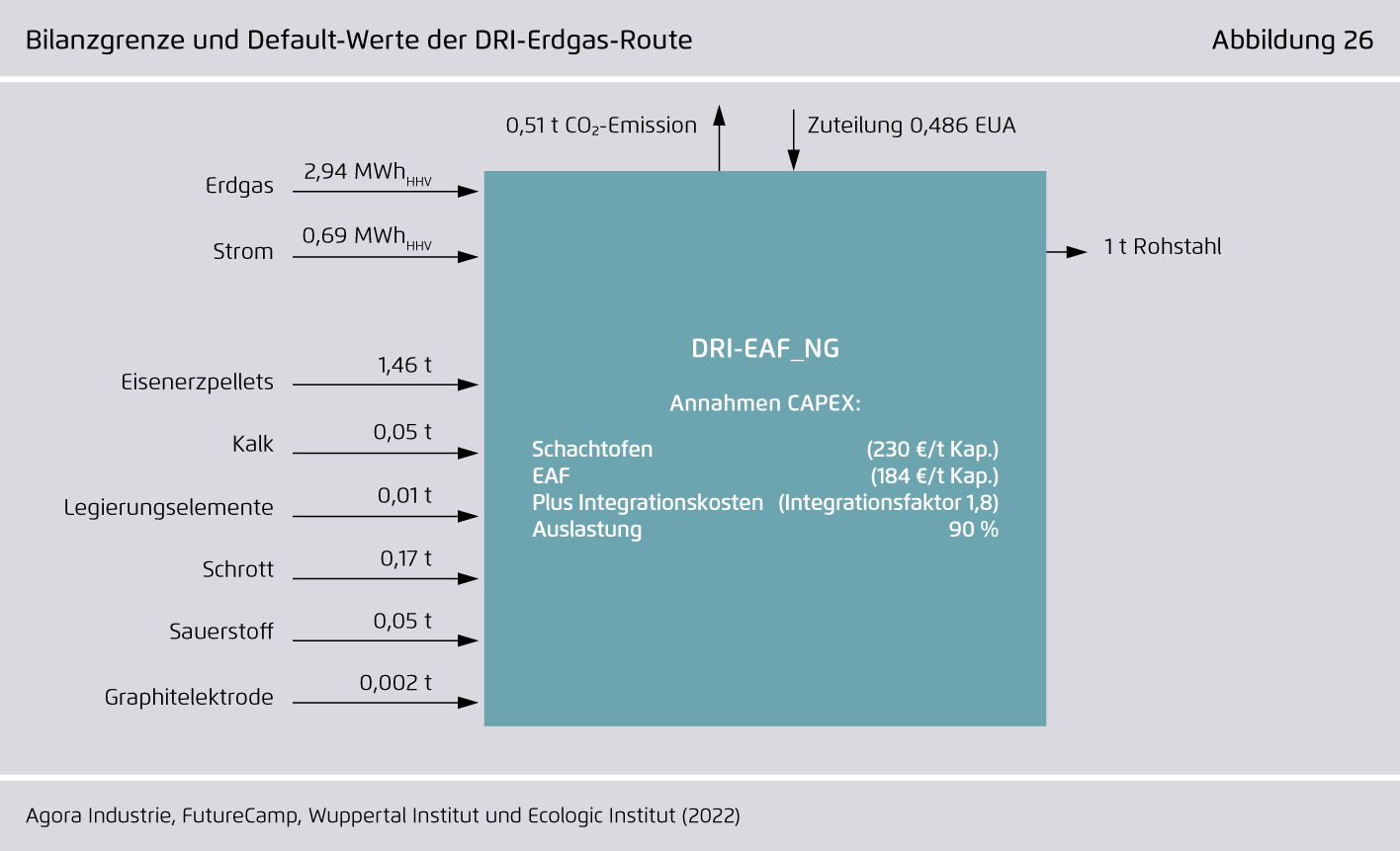

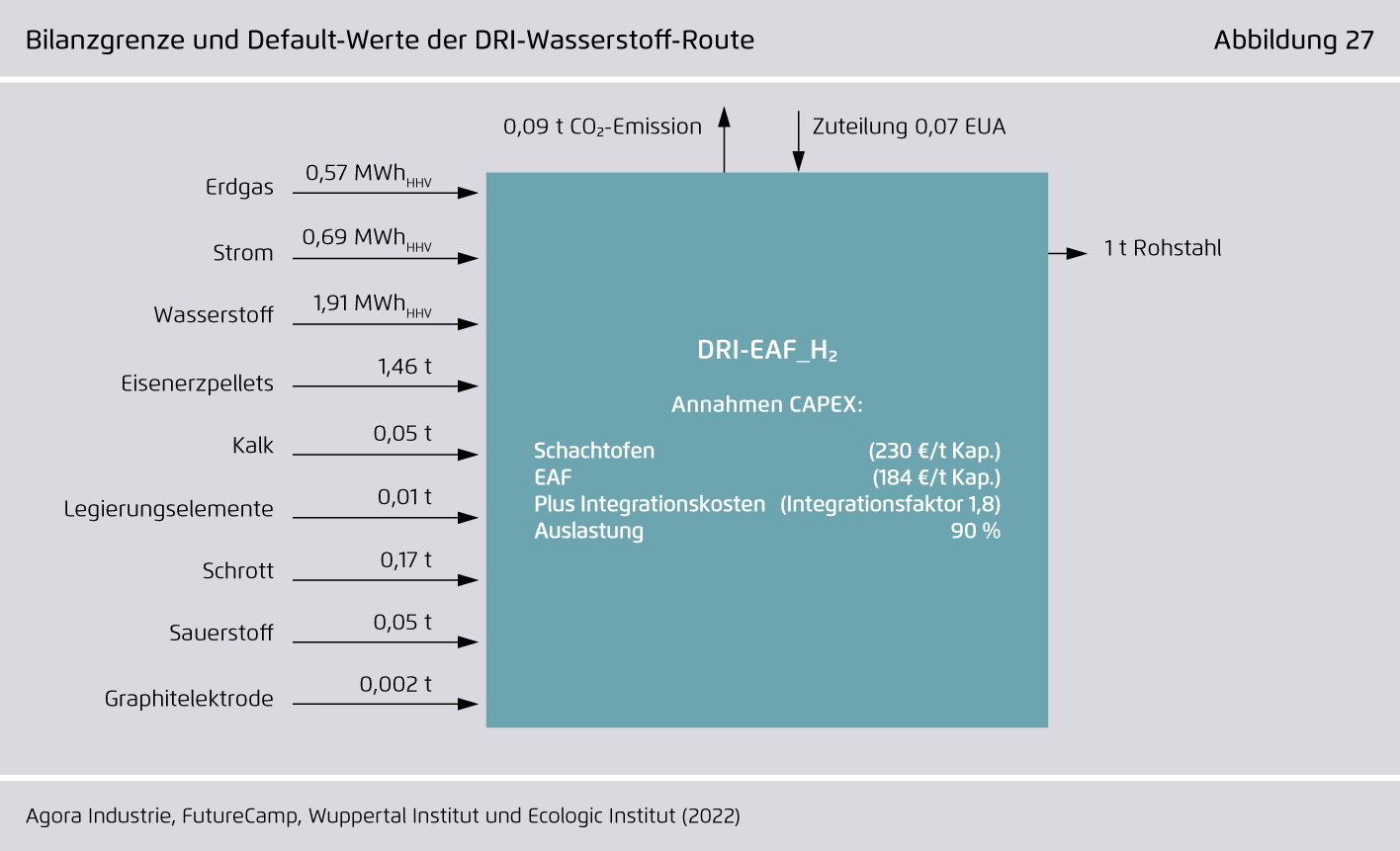

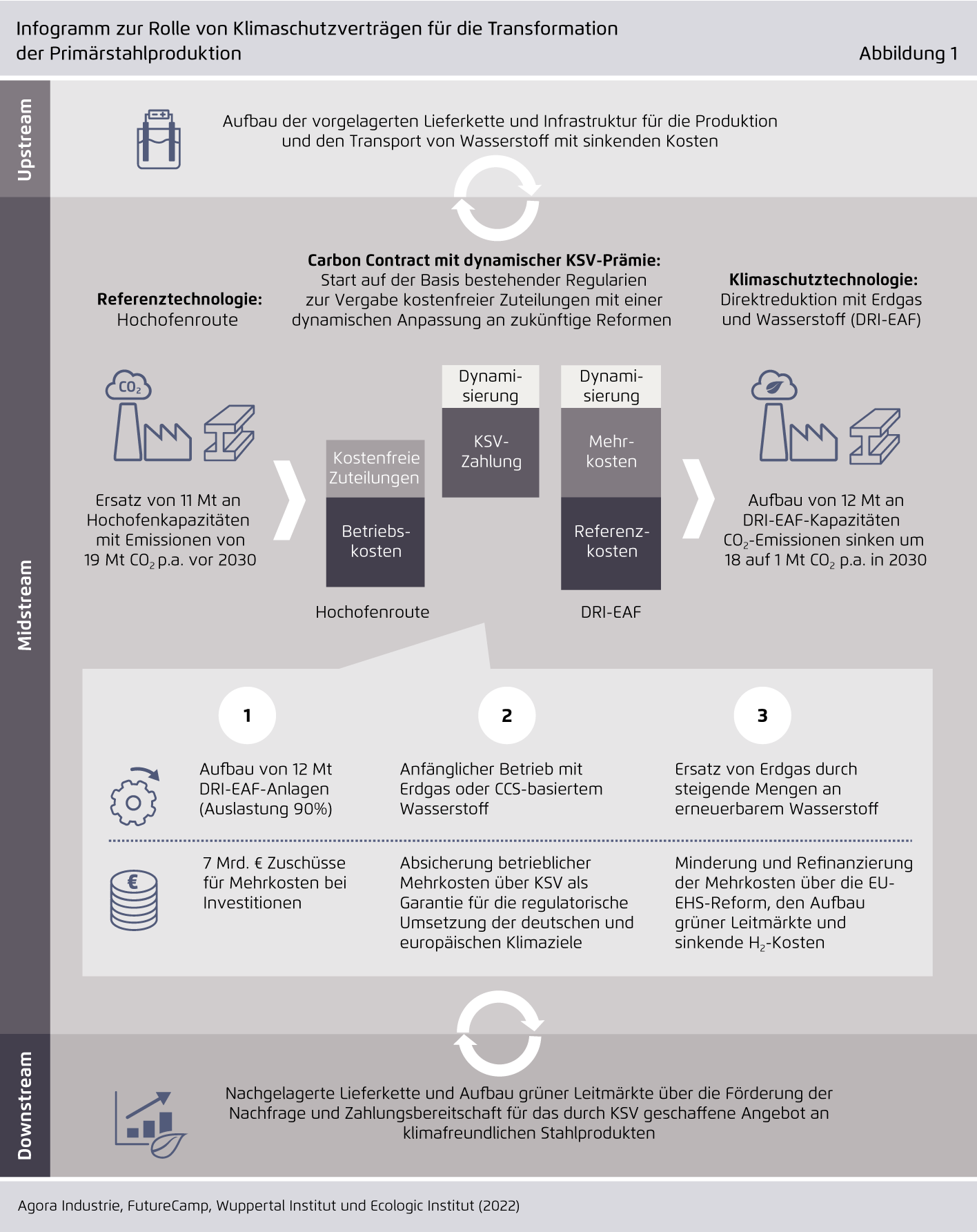

Infogramm zur Rolle von Klimaschutzverträgen für die Transformation der Primärstahlproduktion

Abbildung 1 von Klimaschutzverträge für die Industrietransformation (Stahl) auf Seite 9

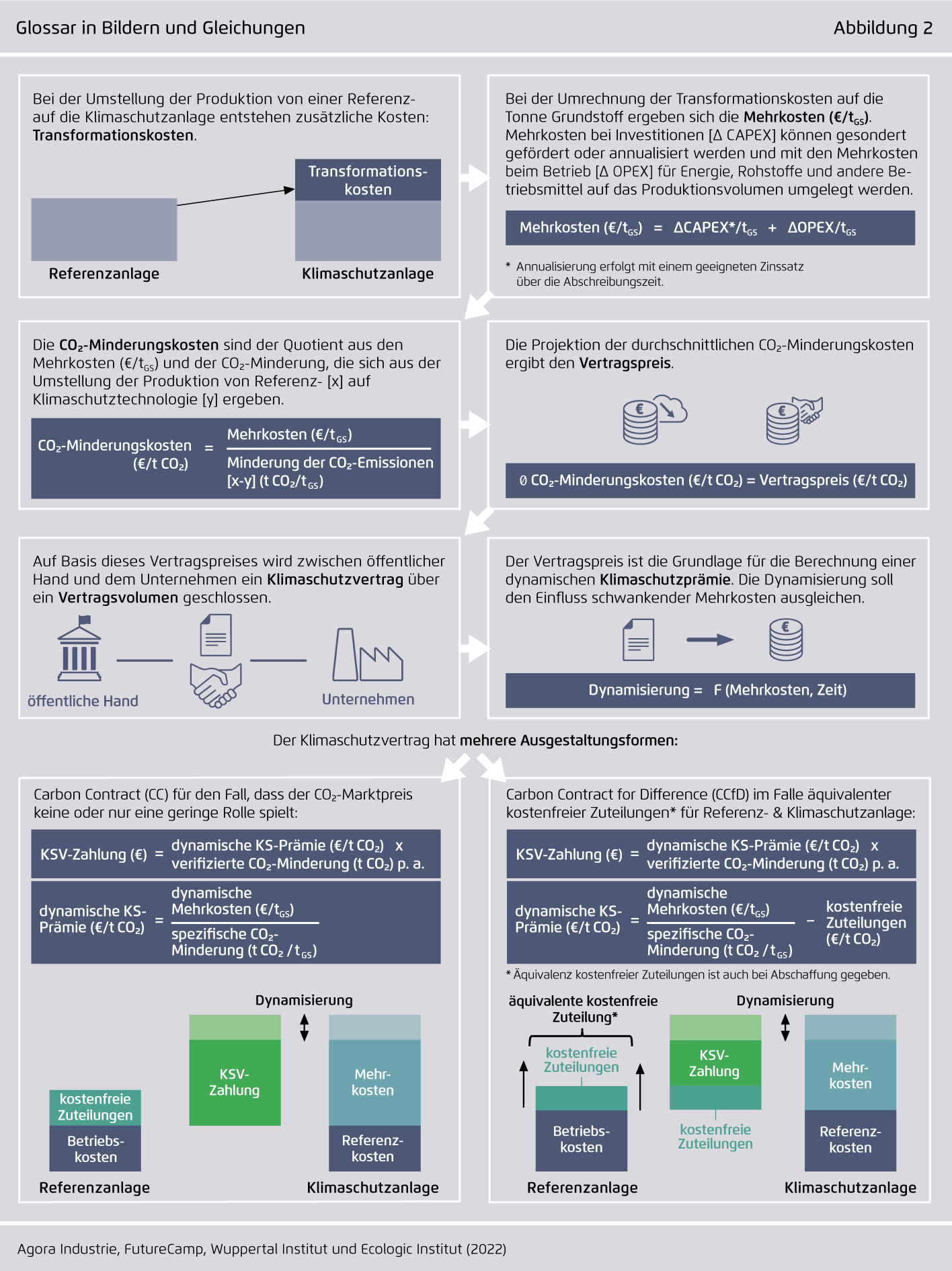

Glossar in Bildern und Gleichungen

Abbildung 2 von Klimaschutzverträge für die Industrietransformation (Stahl) auf Seite 10