-

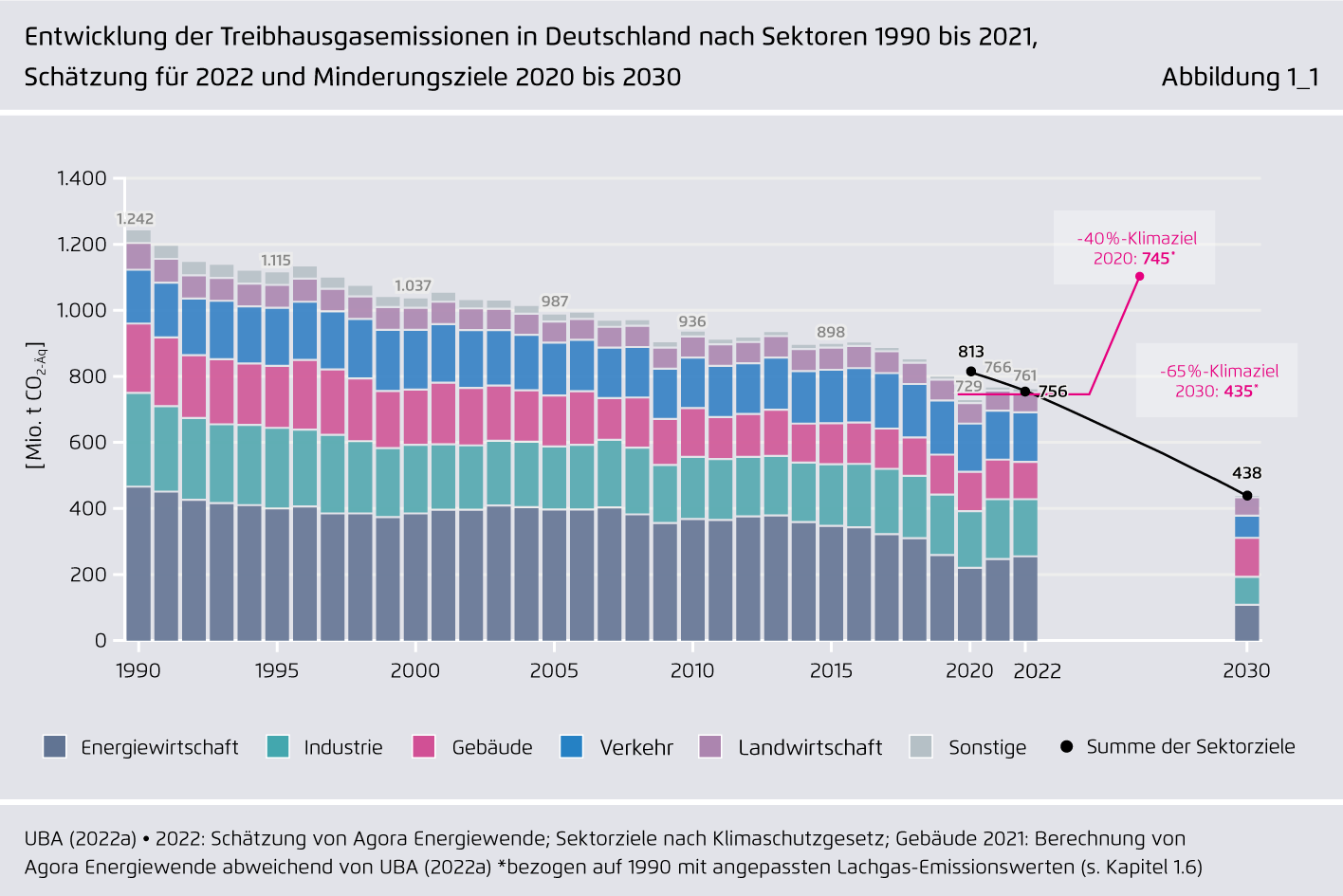

Die Rückkehr der Kohle macht Energiespareffekte zunichte und lässt die Emissionen 2022 mit 761 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente auf Vorjahresniveau stagnieren.

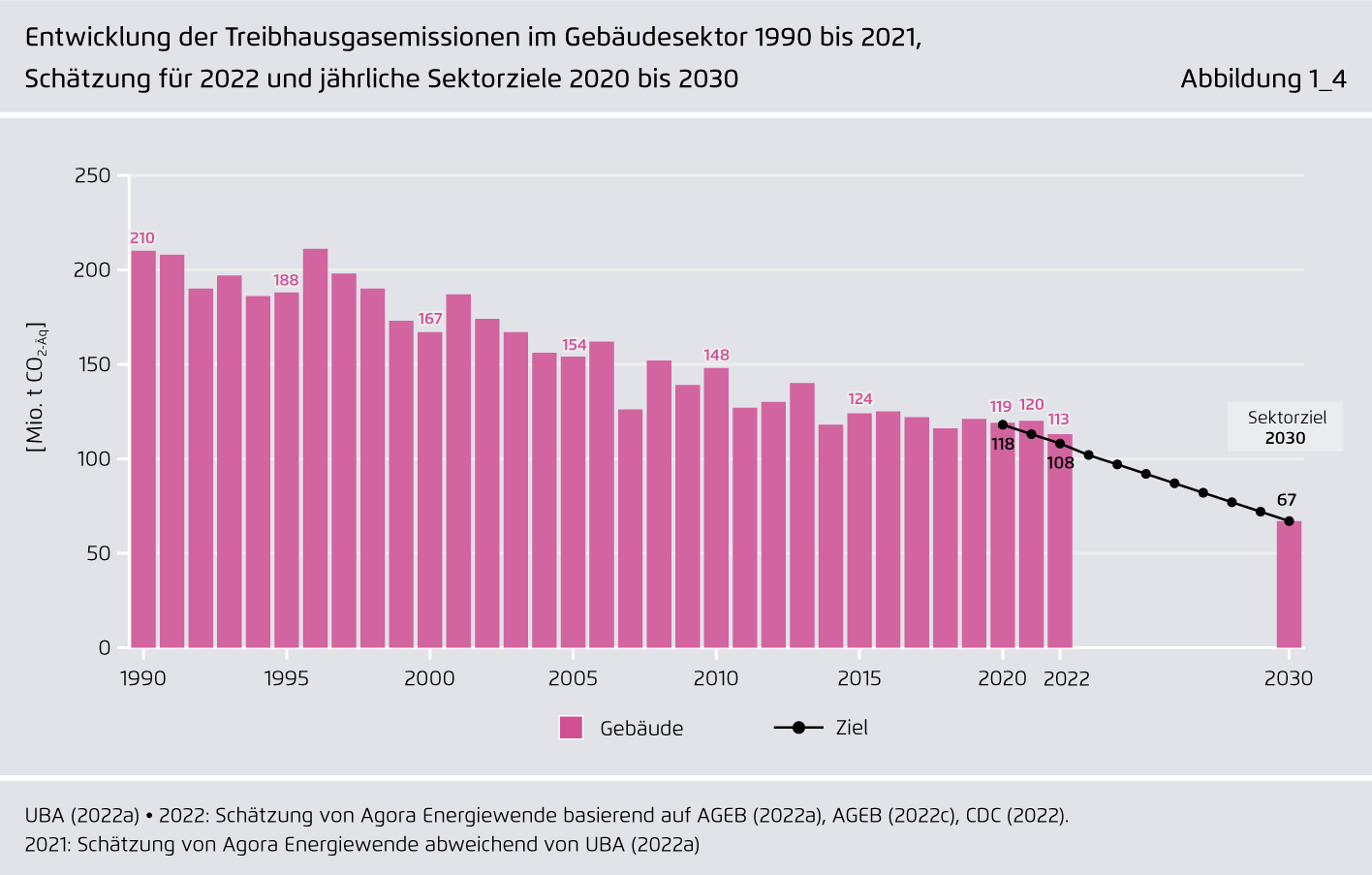

Teils schmerzhafte Energiesparmaßnahmen und Produktionsrückgänge senkten zwar den Primärenergieverbrauch um 4,7 Prozent; gleichzeitig steigert jedoch der kriegsbedingte fuel switch weg vom Erdgas und hin zu Kohle und Öl die Emissionen. Der Verkehrs- und der Gebäudesektor verpassen ihre Sektorziele erneut. In Summe verfehlt Deutschland damit das 2022-Reduktionsziel von 756 Millionen Tonnen CO2-Äq.

-

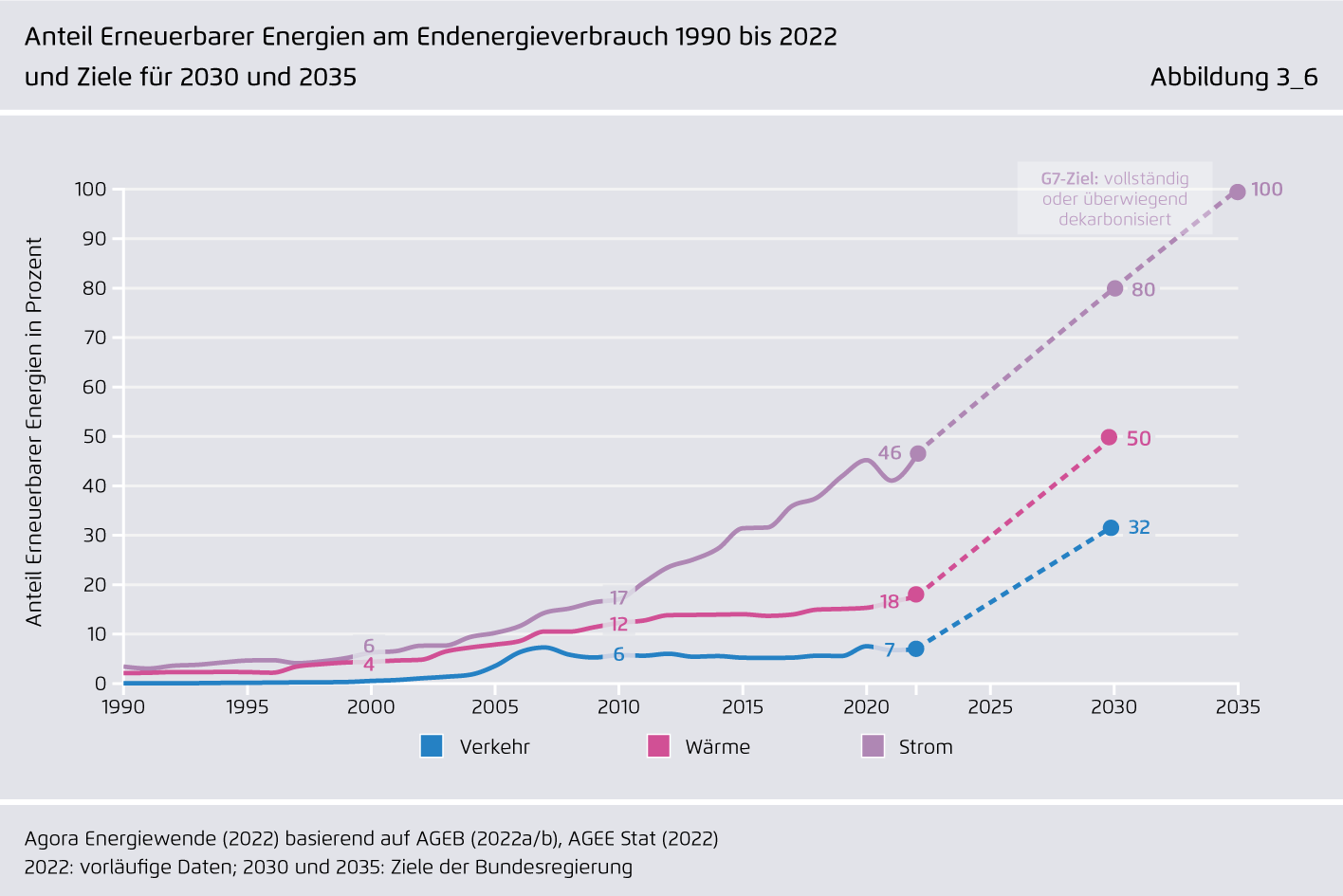

Durch sonnige und windreiche Witterung wächst der Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von 41,0 Prozent 2021 auf 46,0 Prozent 2022.

Dieser Rekord ist kein klimapolitischer Erfolg: Die Ausbaukrise der Windenergie an Land hält an, der Zubau erreicht lediglich zwei Gigawatt. Insgesamt waren neun von zehn Wind- und Solar-Ausschreibungen 2022 unterzeichnet, sodass der Zubau auch in den kommenden Jahren hinter den Erfordernissen zurückzubleiben droht. Die 2022 beschlossenen Beschleunigungsmaßnahmen reichen nicht aus, um das Ziel von 80 Prozent Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 zu erreichen.

-

2022 dominieren massive Preisanstiege die Energiemärkte und treiben maßgeblich die Inflation. Das Abfedern hoher Preise und die Ersatzbeschaffung fossiler Energien prägen das Regierungshandeln.

Die Börsengaspreise erhöhen sich zum Vorjahr zeitweise um mehr als das Zehnfache. Zentrale klimapolitische Maßnahmen wie das im Koalitionsvertrag angekündigte Klimaschutzsofortprogramm bleiben dabei auf der Strecke. Dieser Rückstand muss 2023 aufgeholt werden, um das 2030-Klimaziel von -65 Prozent Emissionen gegenüber 1990 einzuhalten.

-

Die Energiekrise und die immer stärkeren Folgen der Klimakrise entfachen eine hohe gesellschaftliche Nachfrage nach der Energiewende und ihren Technologien:

Wärmepumpen in Haushalten und Industrie sind gefragt wie nie, die Zahl der PV-Balkonmodule vervierfacht sich und die Deutschen sparen beim Heizen. Immer mehr Kommunen fordern mehr Spielraum, Mobilität klimafreundlicher zu gestalten. Die Bundesregierung sollte diese Nachfrage im Jahr 2023 durch ambitionierte Maßnahmen unterstützen und bestehende Hürden aus dem Weg räumen.

- Format

- Analyse

- Date

- 4. Januar 2023

Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022

Rückblick auf die wesentlichen Entwicklungen sowie Ausblick auf 2023

Einleitung

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine haben das Energiejahr 2022 dominiert: Die Energiepreise erreichten Rekordhöhen mit teils dramatischen Folgen, eine Gasmangellage wurde durch Energieeinsparungen sowie mehr Kohle und Öl abgewendet. Unsere riskante Abhängigkeit von fossilen Energieimporten ist in den Fokus der politischen Aufmerksamkeit gerückt.

Kurzfristig hält das Jahr 2022 schlechte Nachrichten bereit: Die Emissionen stagnieren auf viel zu hohem Niveau, der Ausbau der Erneuerbaren Energien stockt noch immer. Das kurzfristige Krisenmanagement bestimmte die politische Agenda, teils auf Kosten wichtiger klimapolitischer Weichenstellungen.

Gleichzeitig hat das Jahr 2022 eine neue Ära für die Transformation zur Klimaneutralität eingeläutet: In der Bevölkerung und bei Unternehmen ist die Nachfrage nach Erneuerbaren Energien, Effizienz und Elektrifizierungstechnologien stark angestiegen. Das gilt auch international, wie zum Beispiel der Inflation Reduction Act in den USA zeigt.

Diese und weitere Entwicklungen haben wir für Sie in unserer Jahresauswertung zusammengetragen. Erstmals betrachten wir auch die Nachfragesektoren Gebäude, Verkehr und Industrie im Detail.

Kernergebnisse

Bibliographische Daten

- Autor:innen

- Katharina Hartz, Thorsten Lenck, Simon Müller, Philipp Godron, Moritz Zackariat, Felix Heilmann, Fabian Hein, Dr. Julia Metz, Janna Hoppe, Anna Kraus, Janek Steitz, Uta Weiß, Dr. Barbara Saerbeck, Sven Wieland, Michaela Holl, Andreas Graf (alle Agora Energiewende); Dr. Urs Maier (Agora Verkehrswende)

- Publikationsnummer

- 283/01-A-2023/DE

- Versionsnummer

- 1.1

- Veröffentlichungsdatum

-

4. Januar 2023

- Seitenzahl

- 106

- Zitiervorschlag

- Agora Energiewende (2023): Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022. Rückblick auf die wesentlichen Entwicklungen sowie Ausblick auf 2023.

- Projekt

- Diese Publikation wurde erstellt im Rahmen des Projektes Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022.

Downloads

-

pdf 5 MB

Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022

Rückblick auf die wesentlichen Entwicklungen sowie Ausblick auf 2023

Grafiken aus dieser Publikation

Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland nach Sektoren 1990 bis 2021, Schätzung für 2022 und Minderungsziele 2020 bis 2030

Abbildung 1_1 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 11

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

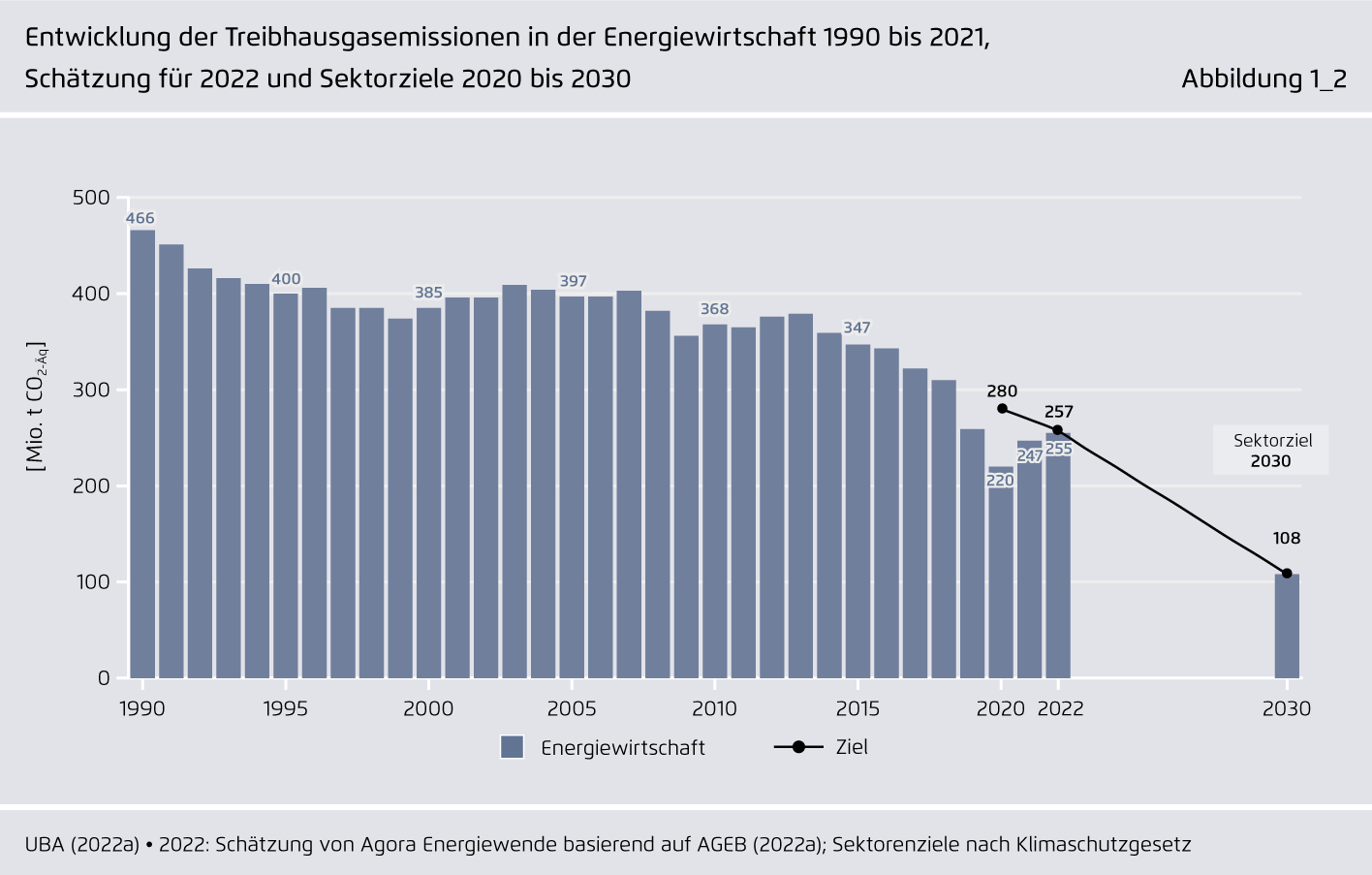

Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der Energiewirtschaft 1990 bis 2021, Schätzung für 2022 und Sektorziele 2020 bis 2030

Abbildung 1_2 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 12

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

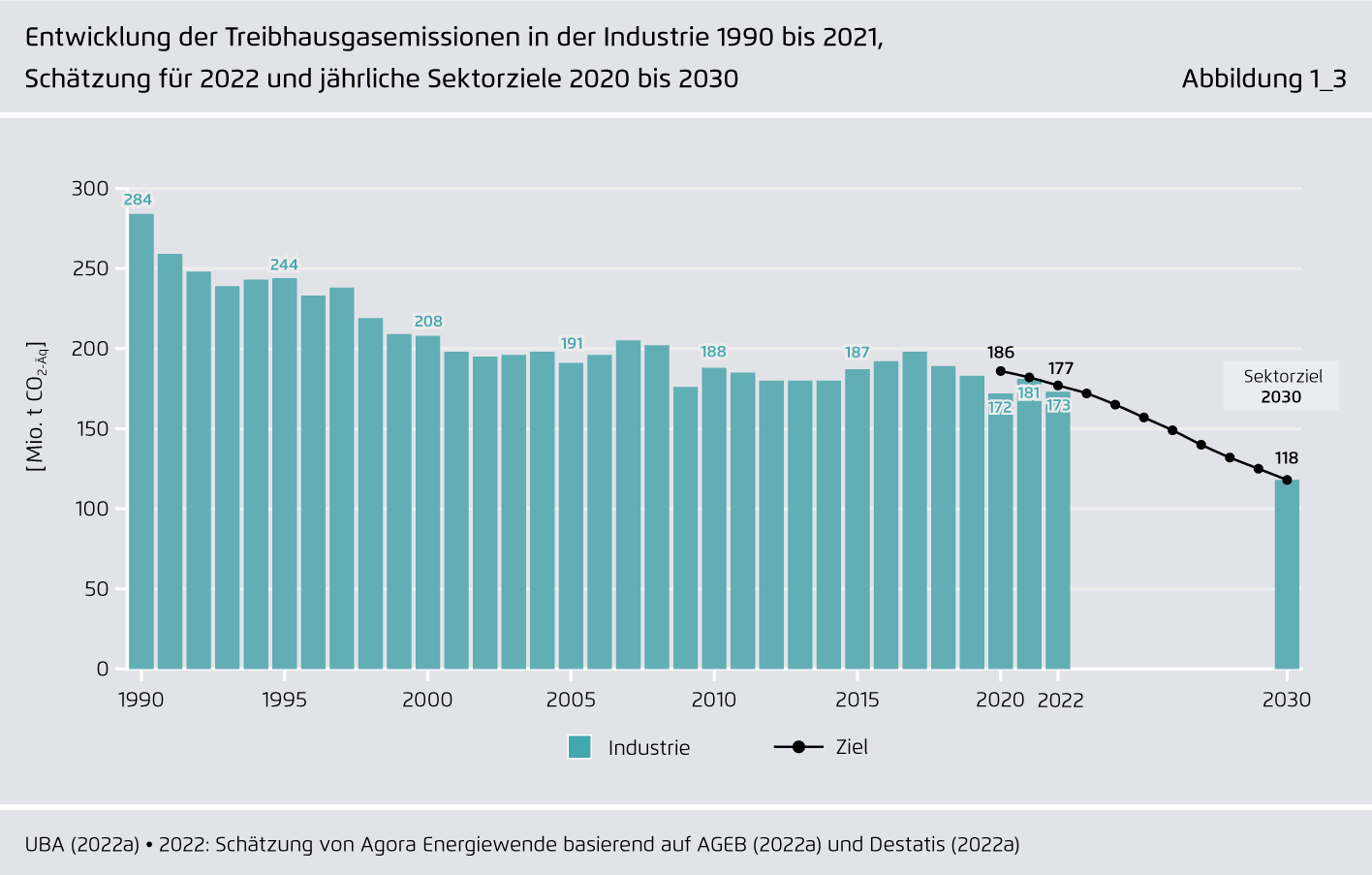

Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der Industrie 1990 bis 2021, Schätzung für 2022 und jährliche Sektorziele 2020 bis 2030

Abbildung 1_3 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 13

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

Entwicklung der Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor 1990 bis 2021, Schätzung für 2022 und jährliche Sektorziele 2020 bis 2030

Abbildung 1_4 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 14

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

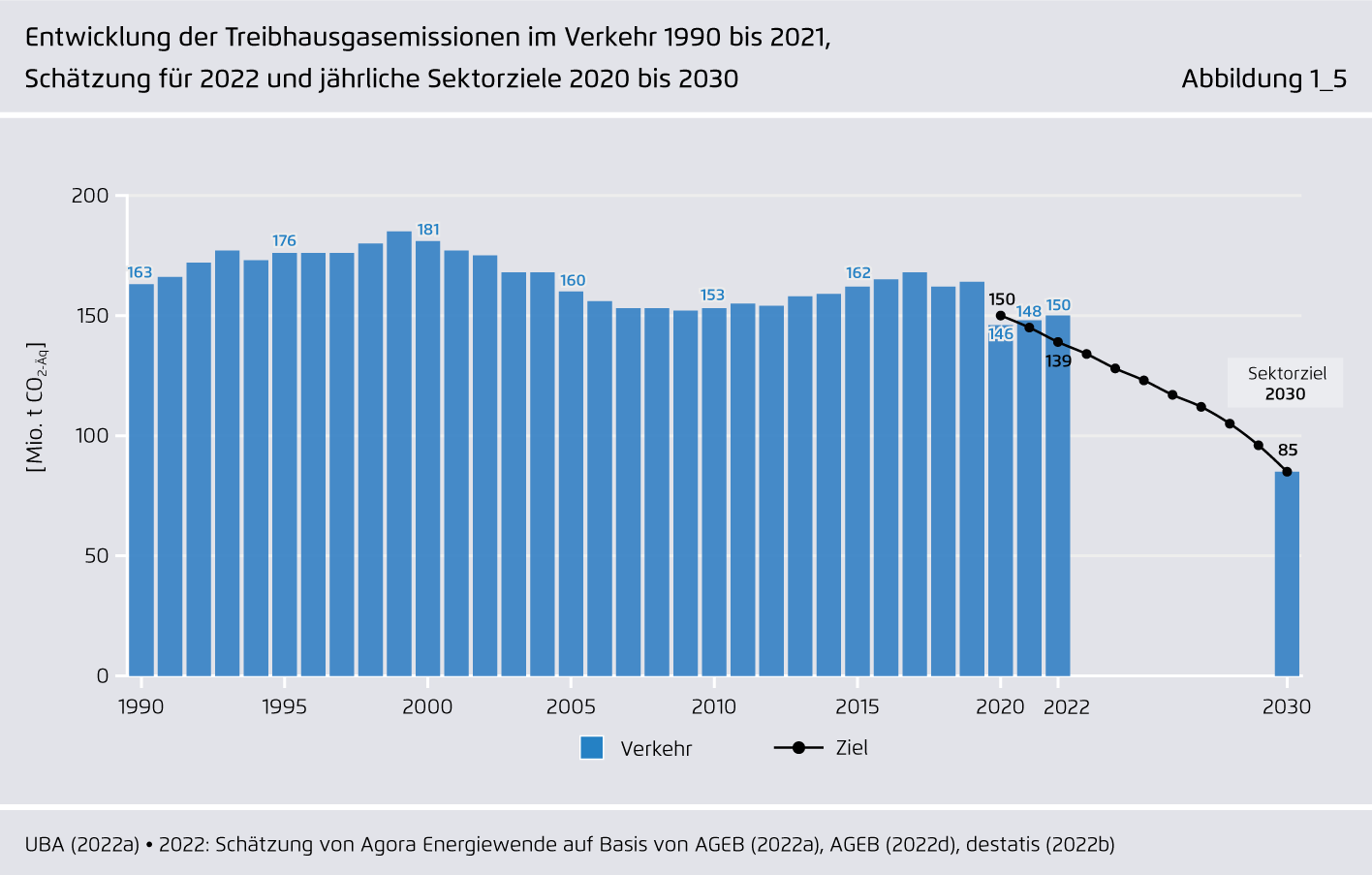

Entwicklung der Treibhausgasemissionen im Verkehr 1990 bis 2021, Schätzung für 2022 und jährliche Sektorziele 2020 bis 2030

Abbildung 1_5 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 15

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

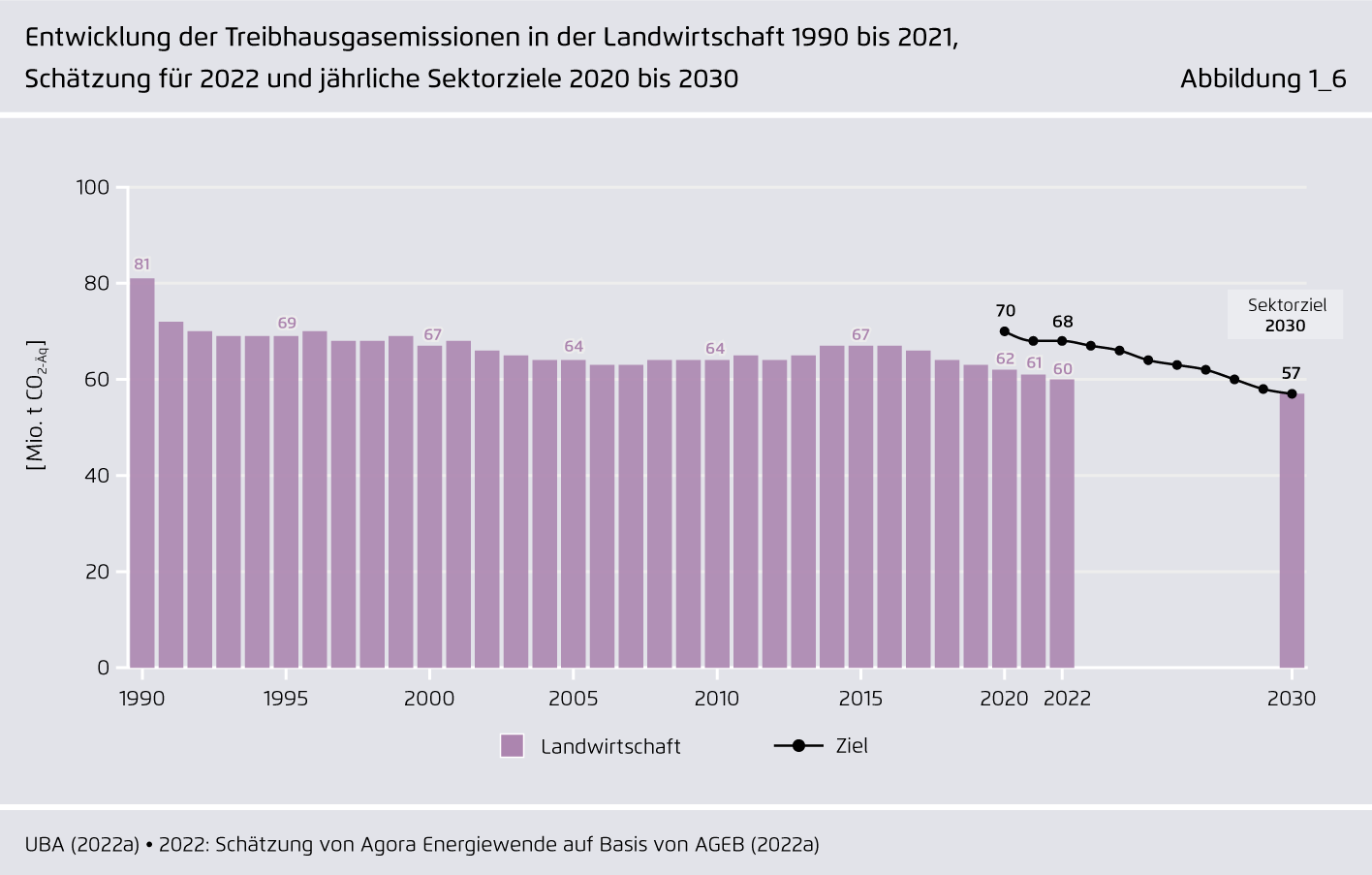

Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft 1990 bis 2021, Schätzung für 2022 und jährliche Sektorziele 2020 bis 2030

Abbildung 1_6 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 16

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

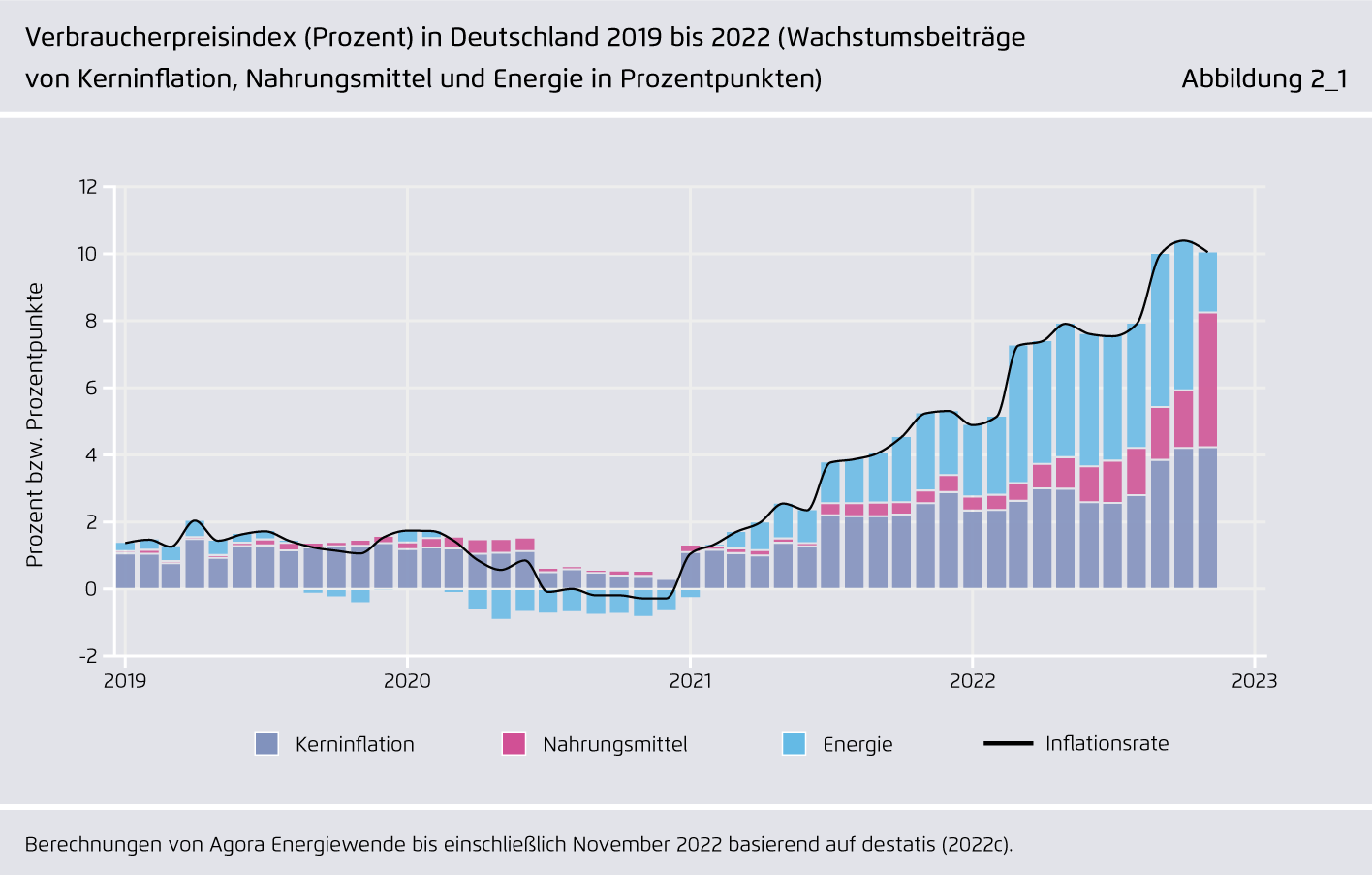

Verbraucherpreisindex (Prozent) in Deutschland 2019 bis 2022 (Wachstumsbeiträge von Kerninflation, Nahrungsmittel und Energie in Prozentpunkten)

Abbildung 2_1 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 19

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

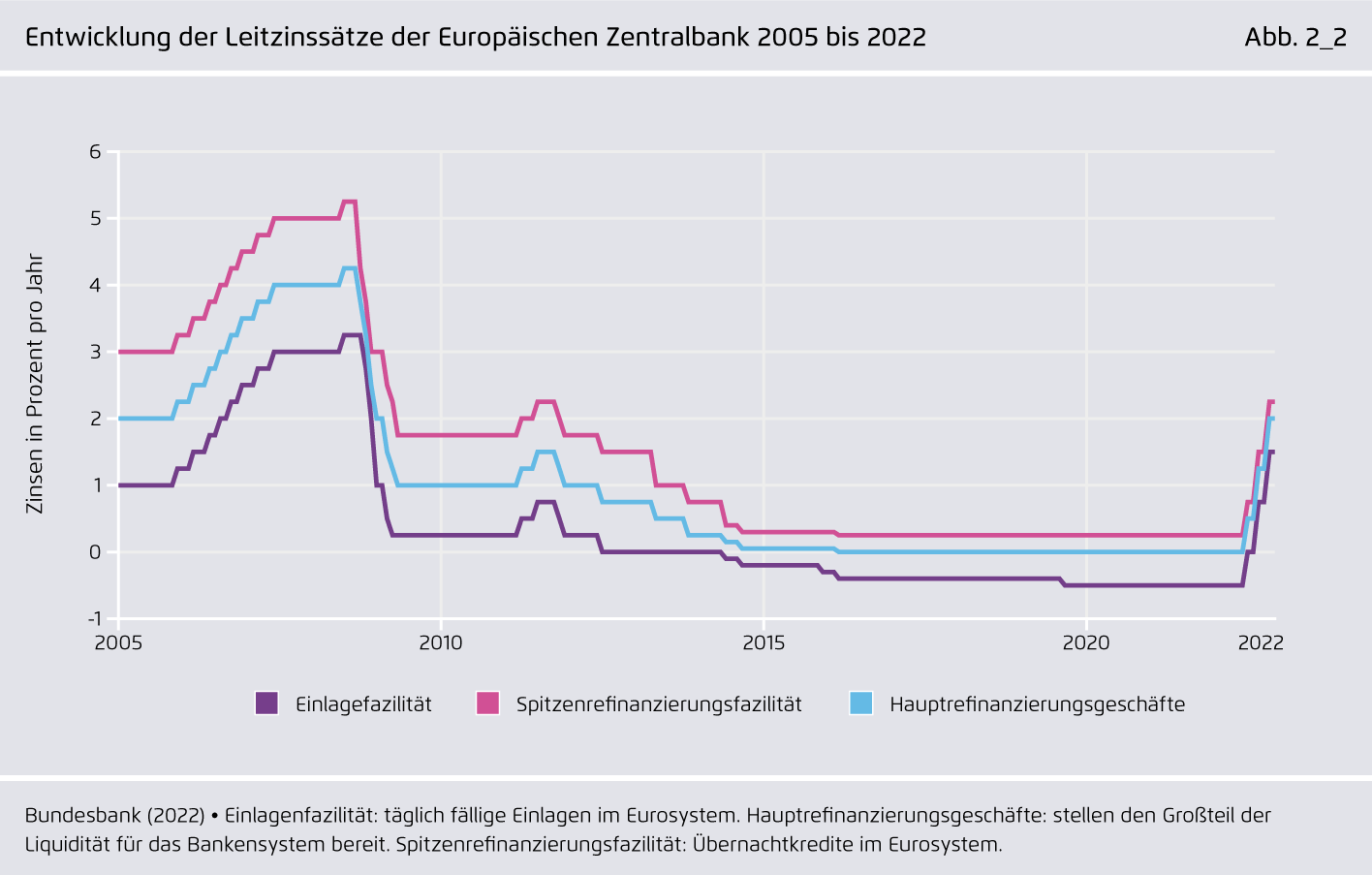

Entwicklung der Leitzinssätze der Europäischen Zentralbank 2005 bis 2022

Abbildung 2_2 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 20

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

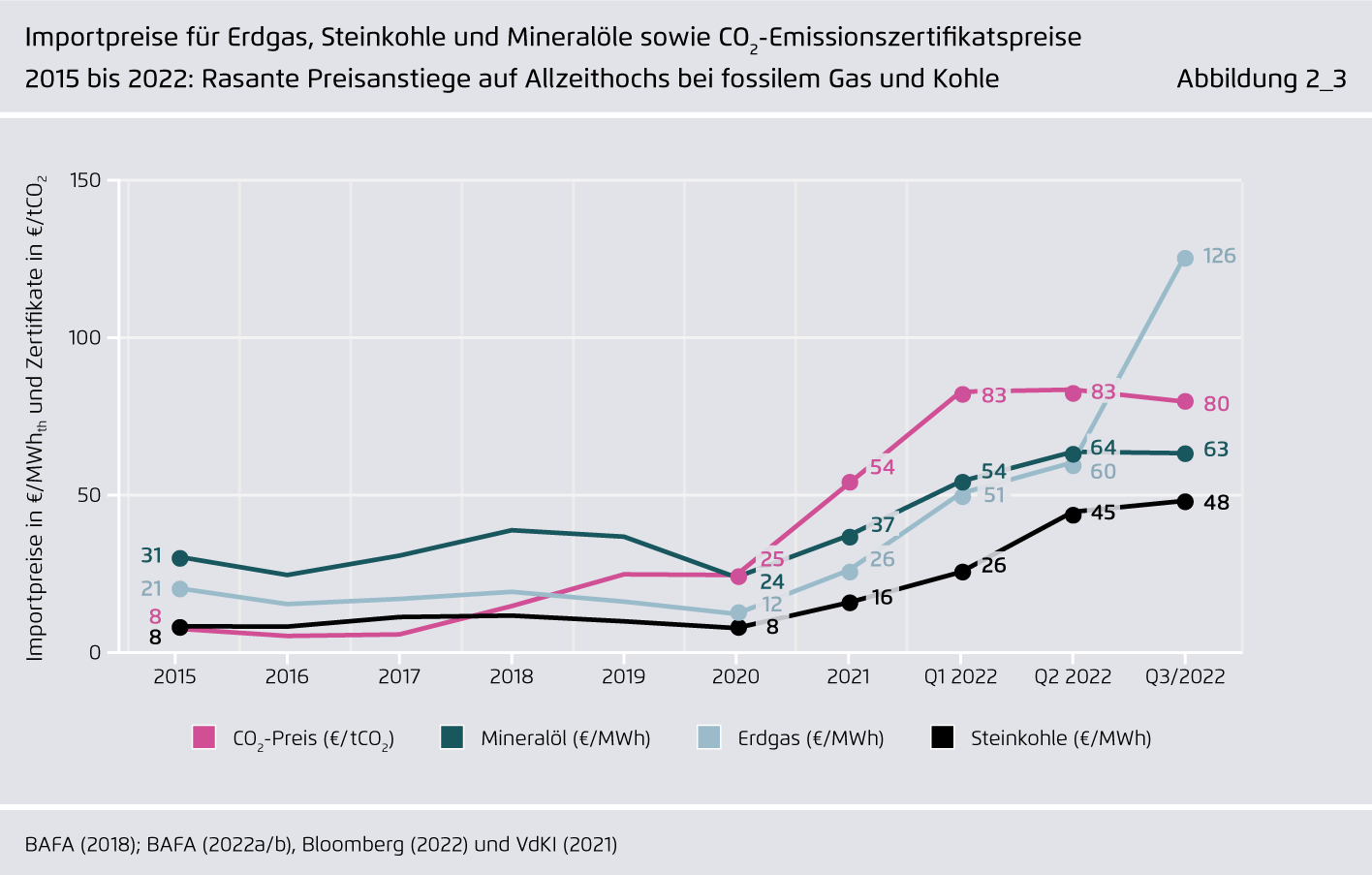

Importpreise für Erdgas, Steinkohle und Mineralöle sowie CO₂-Emissionszertifikatspreise 2015 bis 2022: Rasante Preisanstiege auf Allzeithochs bei fossilem Gas und Kohle

Abbildung 2_3 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 21

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

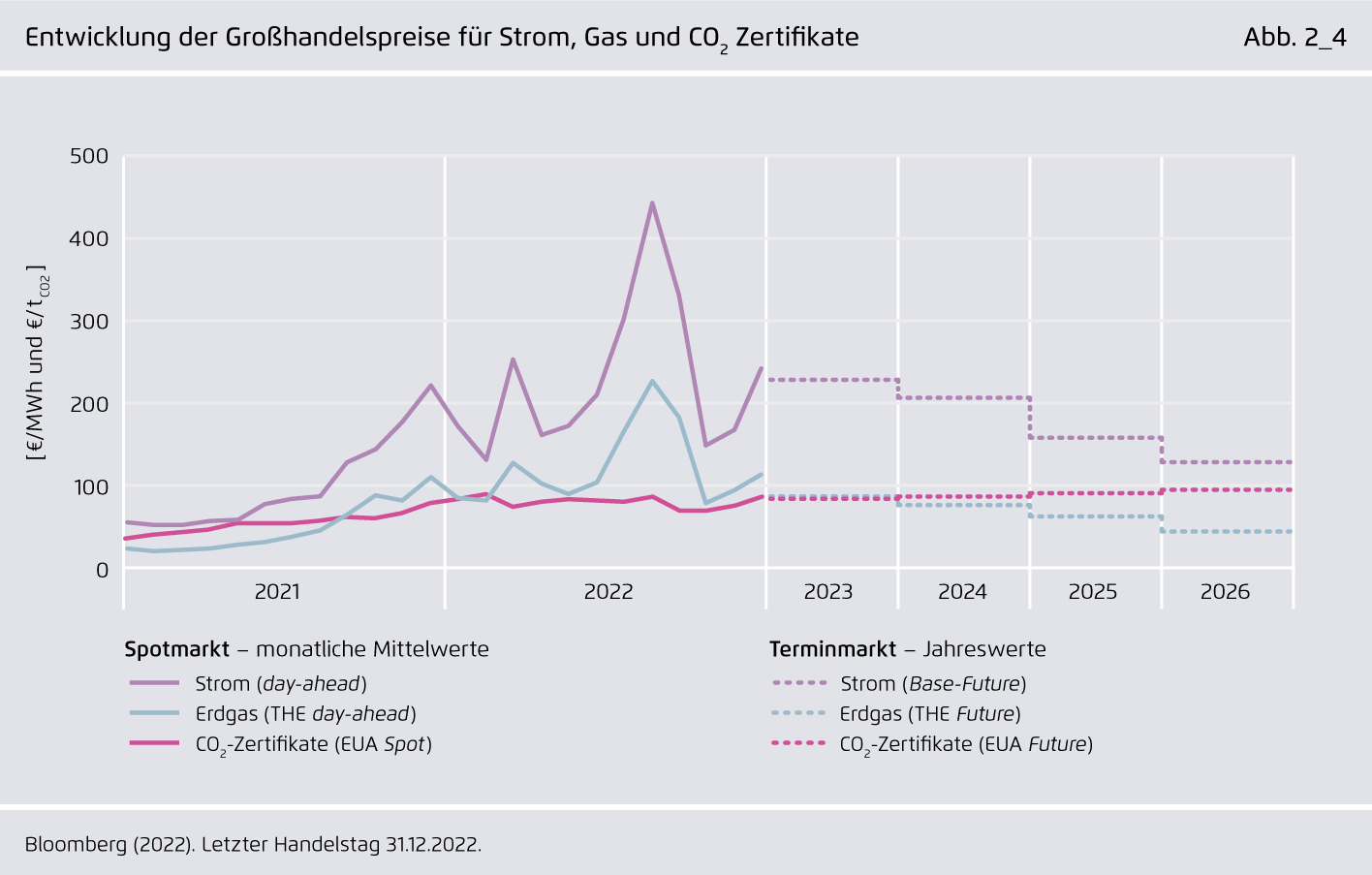

Entwicklung der Großhandelspreise für Strom, Gas und CO₂ Zertifikate

Abbildung 2_4 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 22

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

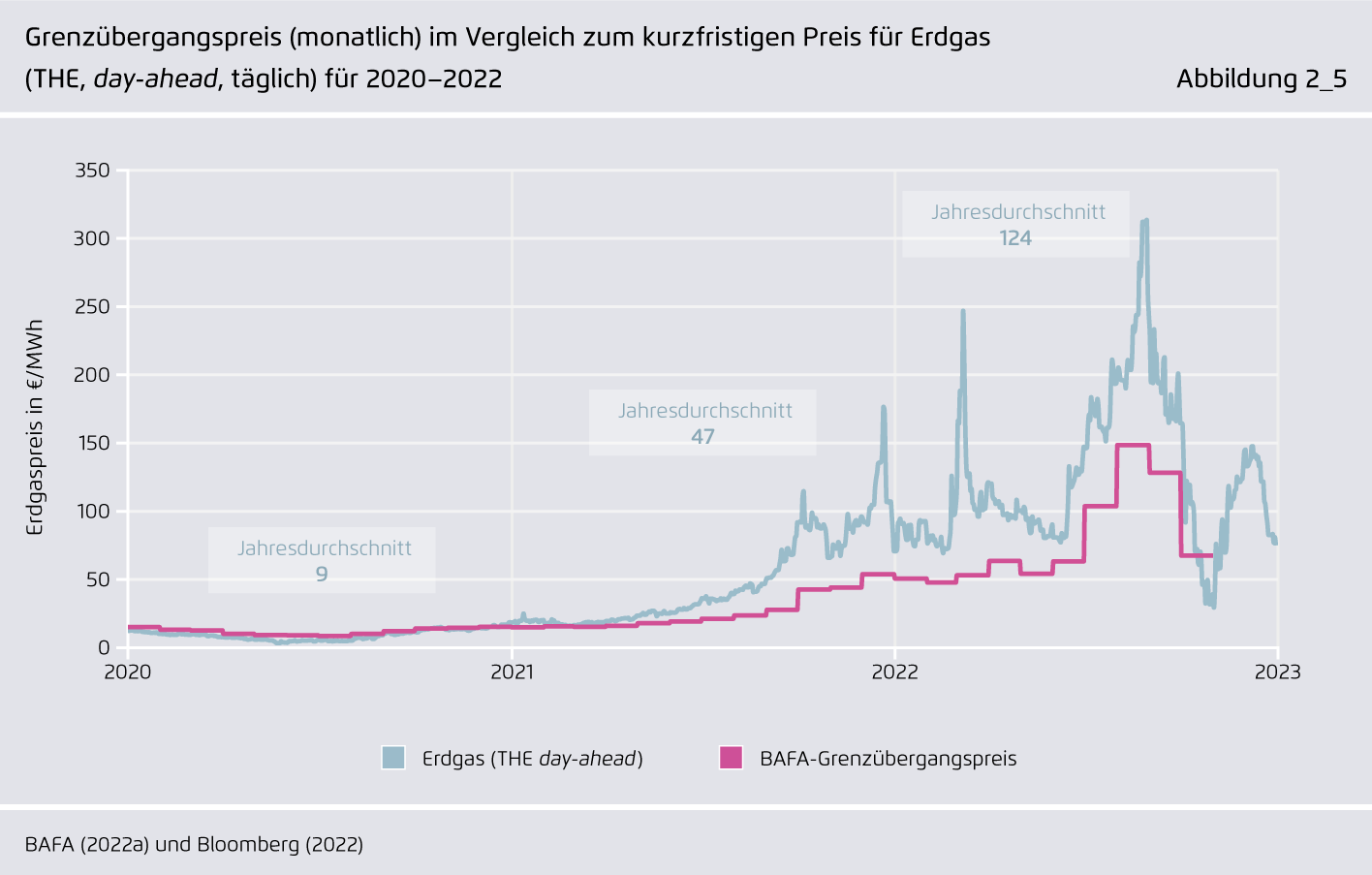

Grenzübergangspreis (monatlich) im Vergleich zum kurzfristigen Preis für Erdgas (THE, day-ahead, täglich) für 2020–2022

Abbildung 2_5 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 23

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

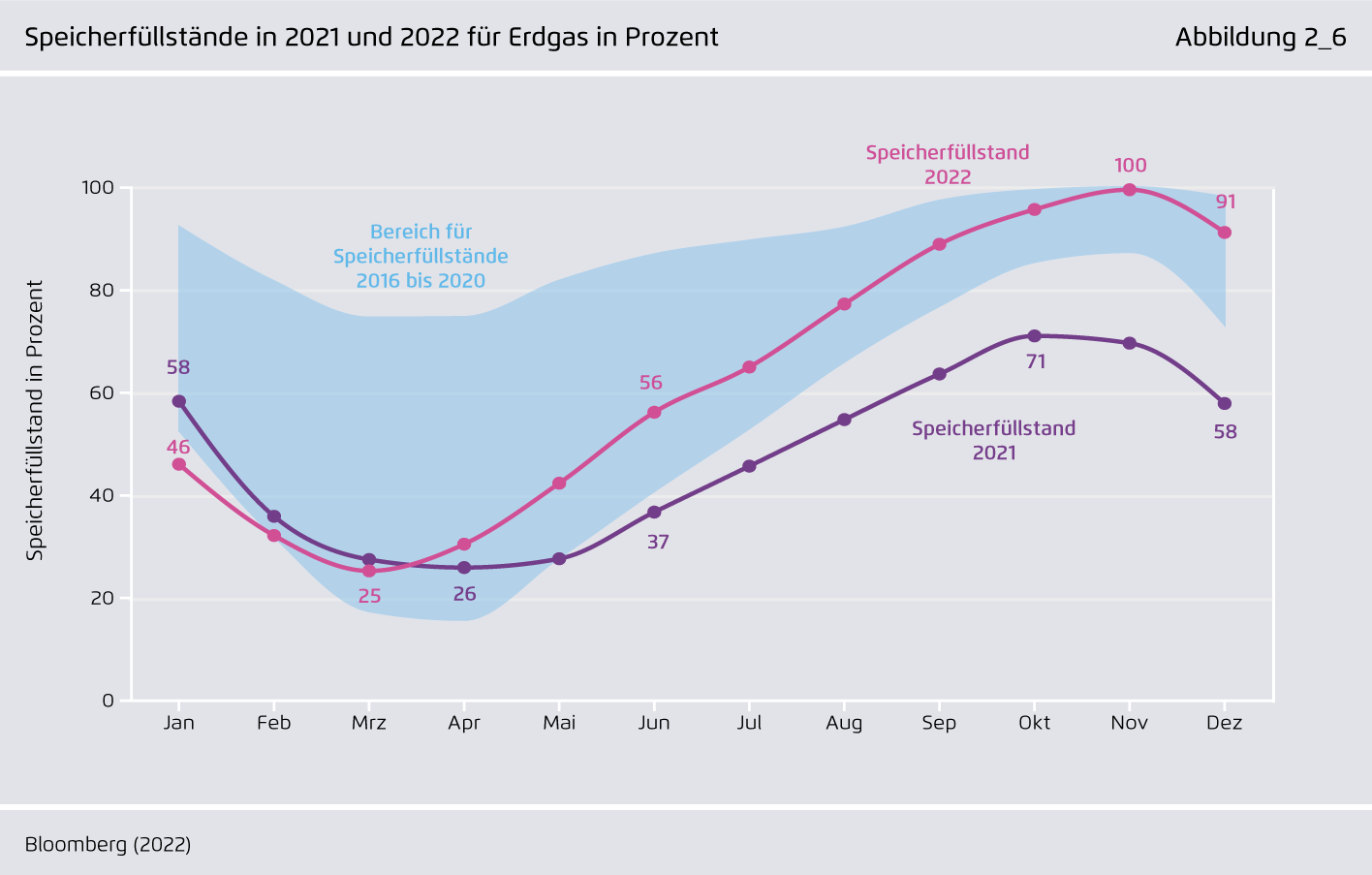

Speicherfüllstände in 2021 und 2022 für Erdgas in Prozent

Abbildung 2_6 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 24

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

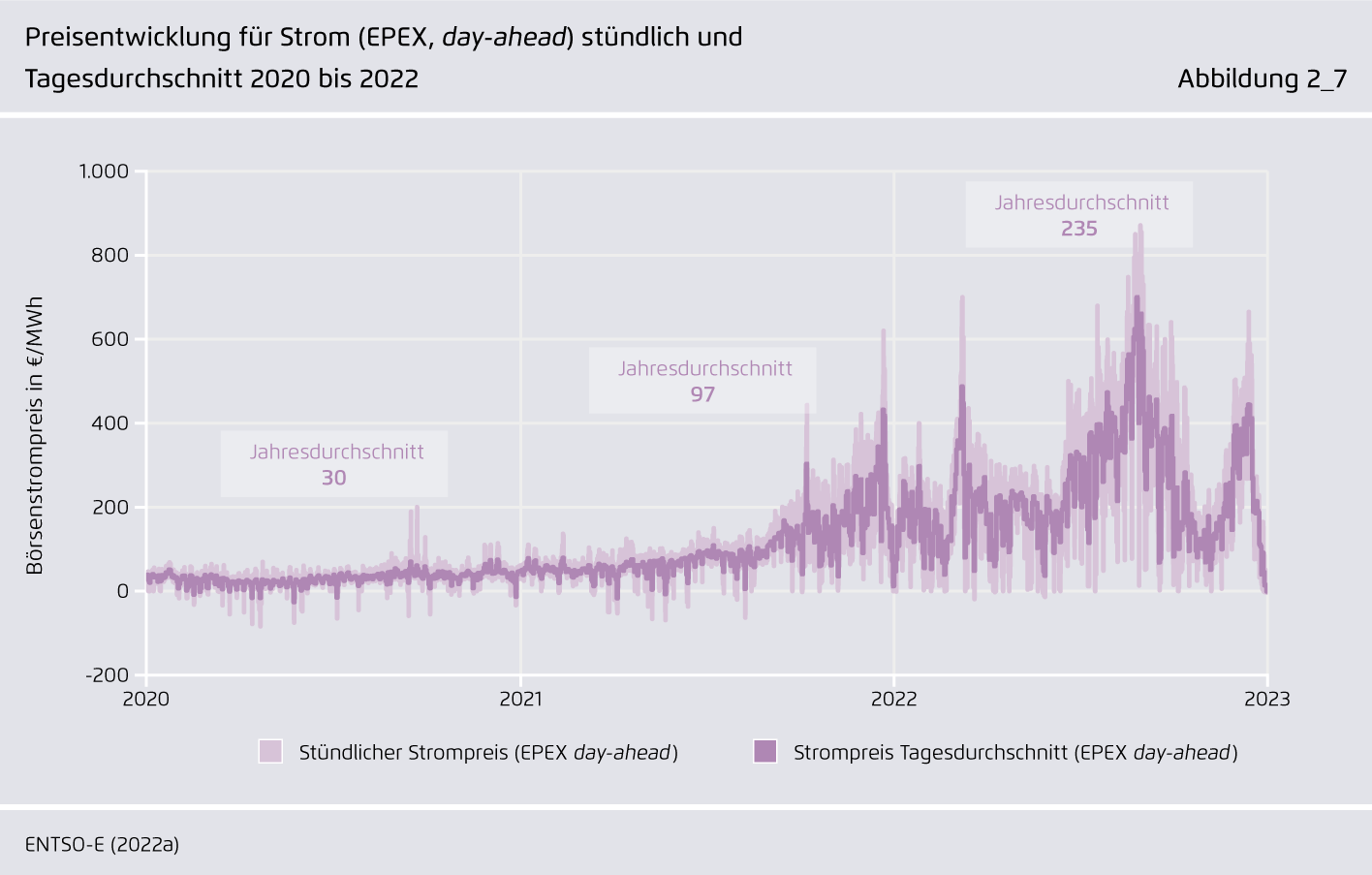

Preisentwicklung für Strom (EPEX, day-ahead) stündlich und Tagesdurchschnitt 2020 bis 2022

Abbildung 2_7 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 26

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

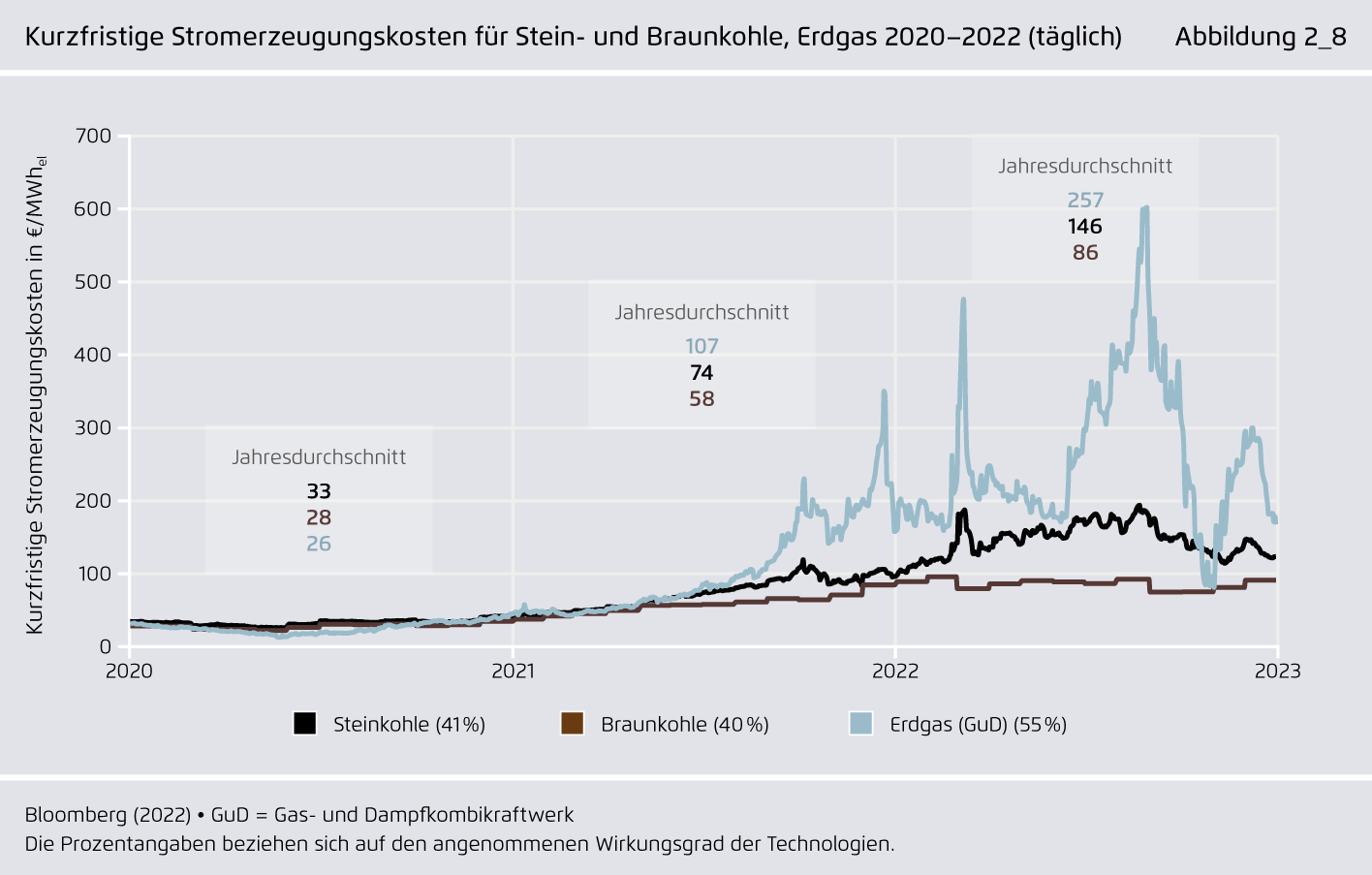

Kurzfristige Stromerzeugungskosten für Stein- und Braunkohle, Erdgas 2020–2022 (täglich)

Abbildung 2_8 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 27

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

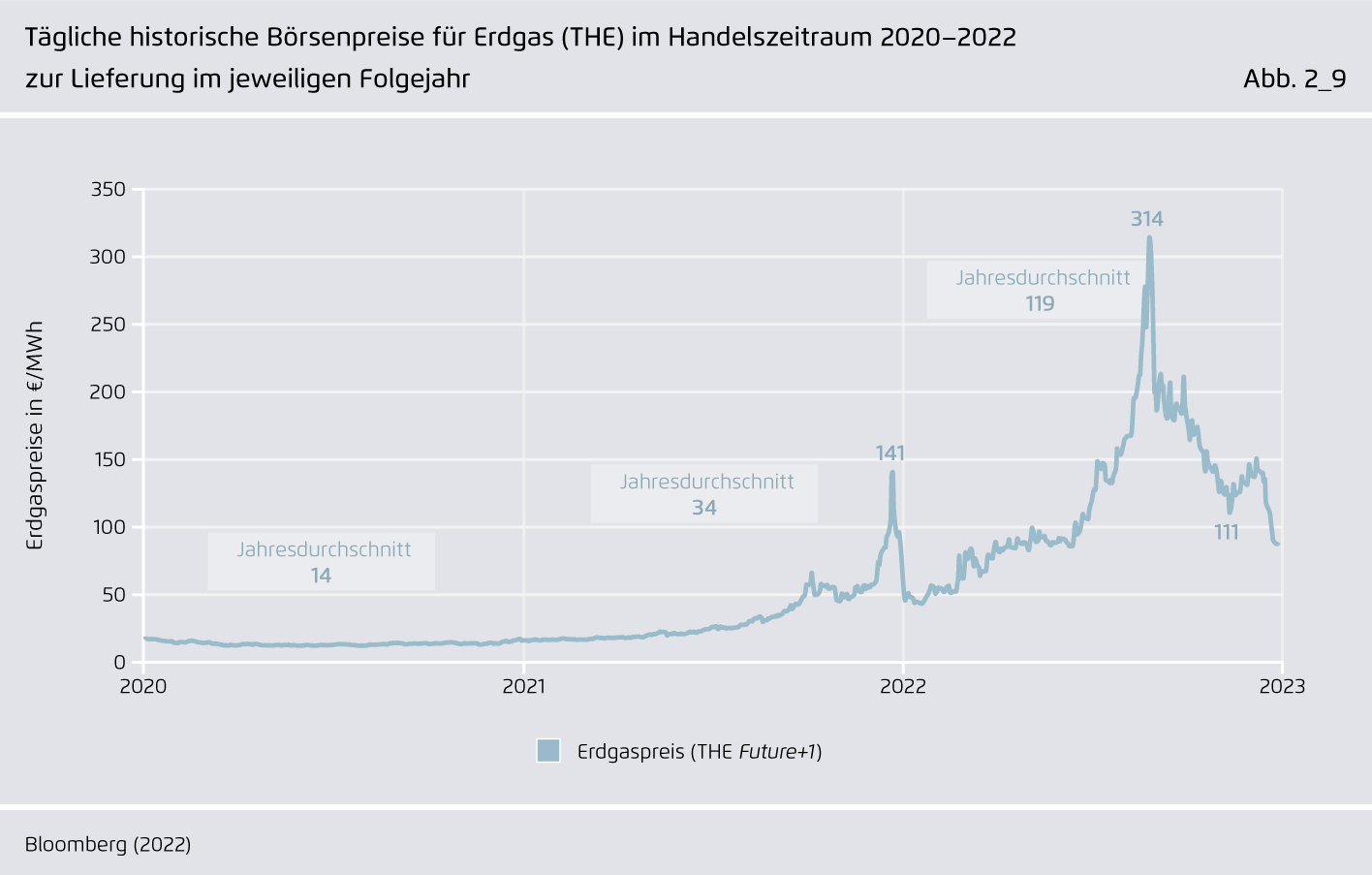

Tägliche historische Börsenpreise für Erdgas (THE) im Handelszeitraum 2020–2022 zur Lieferung im jeweiligen Folgejahr

Abbildung 2_9 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 29

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

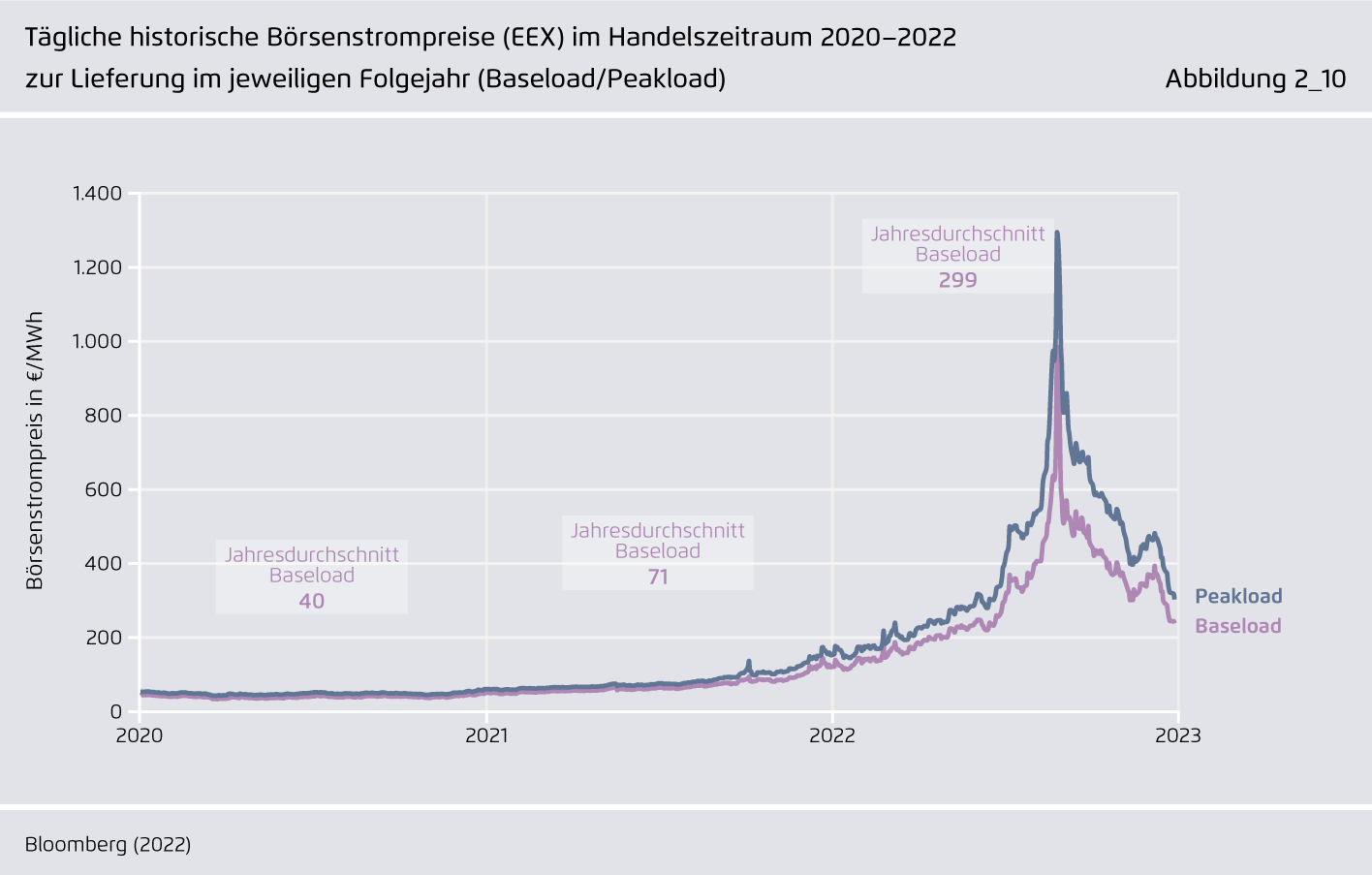

Tägliche historische Börsenstrompreise (EEX) im Handelszeitraum 2020–2022 zur Lieferung im jeweiligen Folgejahr (Baseload/Peakload)

Abbildung 2_10 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 29

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

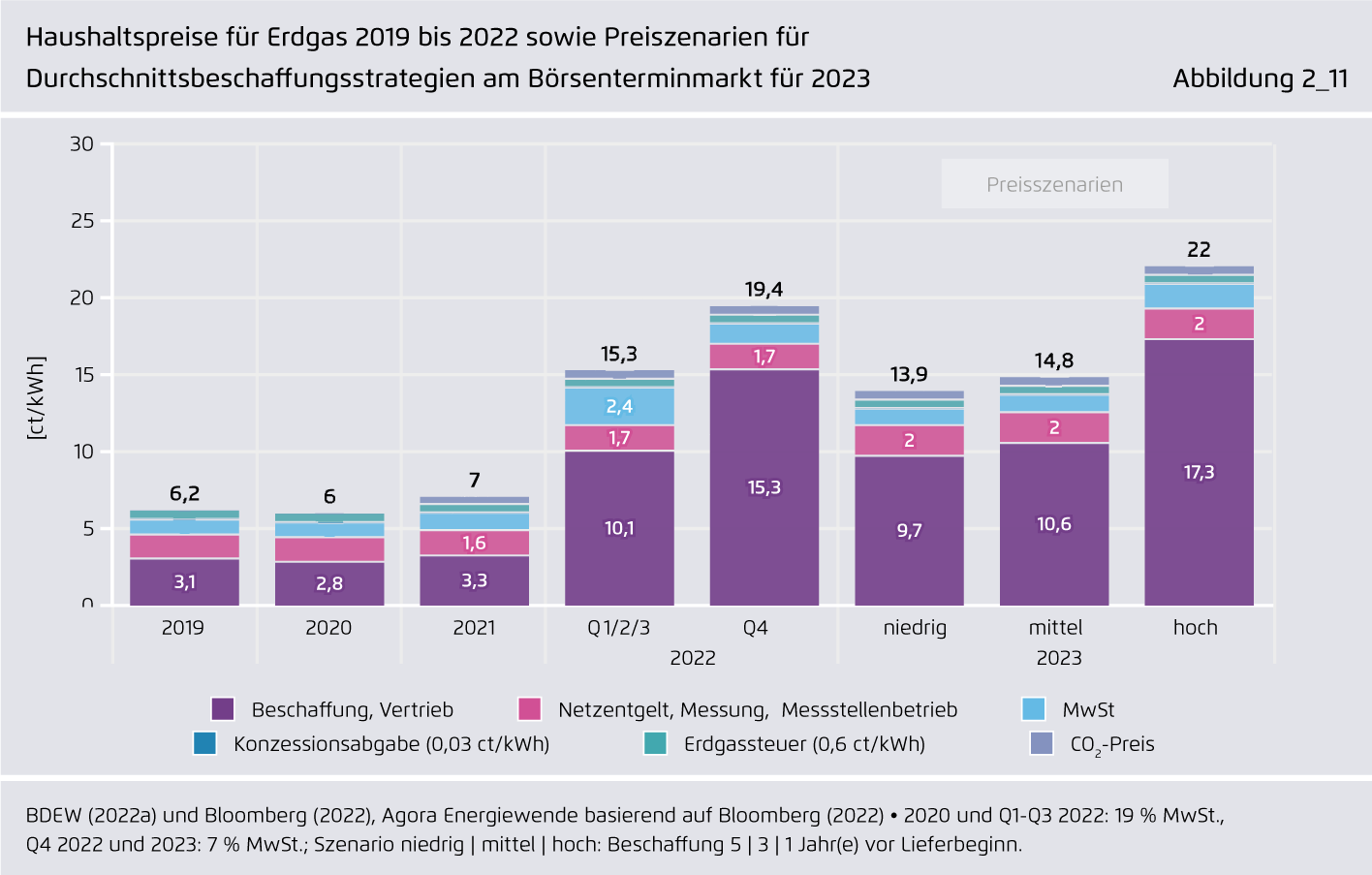

Haushaltspreise für Erdgas 2019 bis 2022 sowie Preiszenarien für Durchschnittsbeschaffungsstrategien am Börsenterminmarkt für 2023

Abbildung 2_11 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 30

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

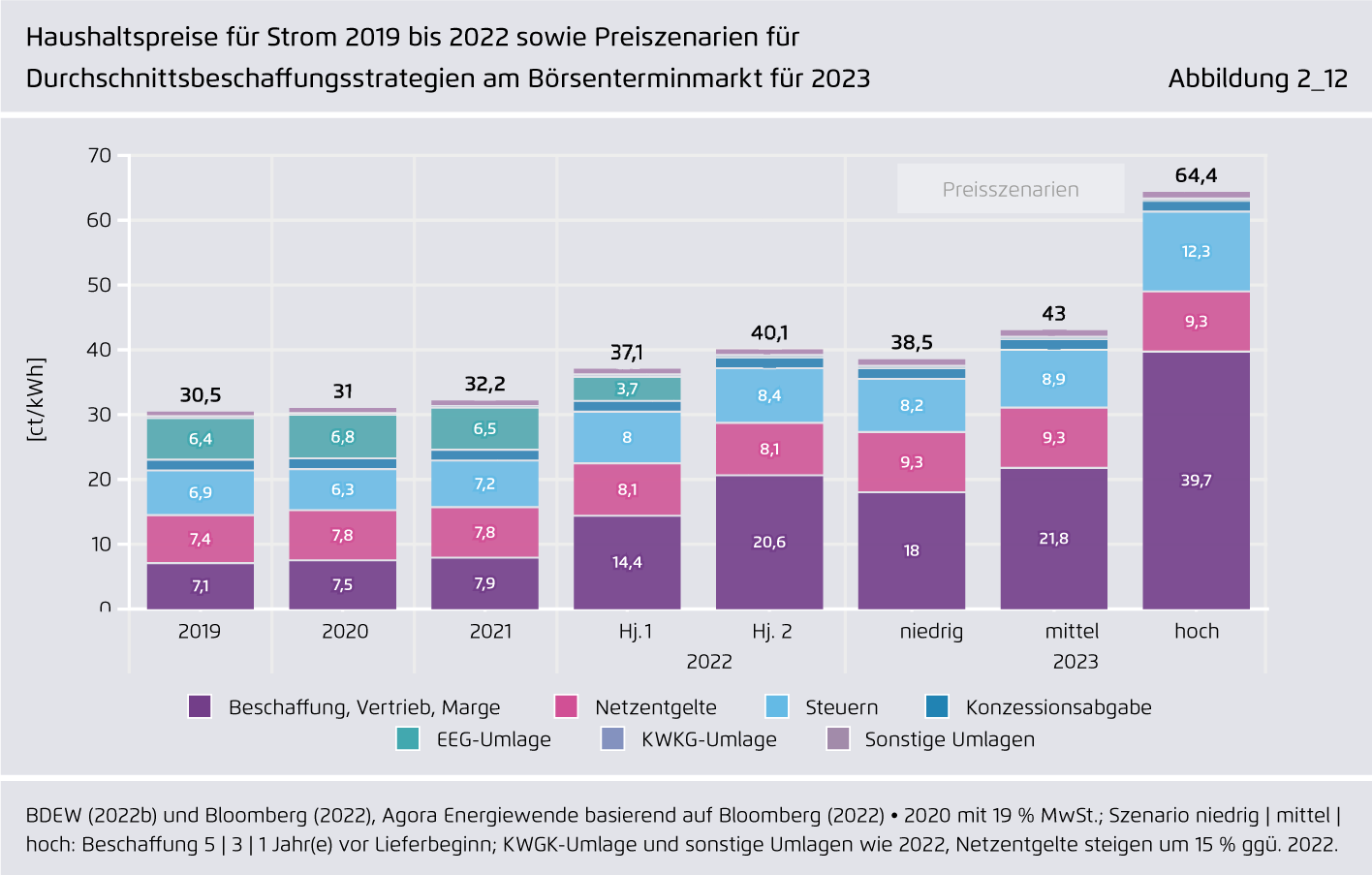

Haushaltspreise für Strom 2019 bis 2022 sowie Preiszenarien für Durchschnittsbeschaffungsstrategien am Börsenterminmarkt für 2023

Abbildung 2_12 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 30

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

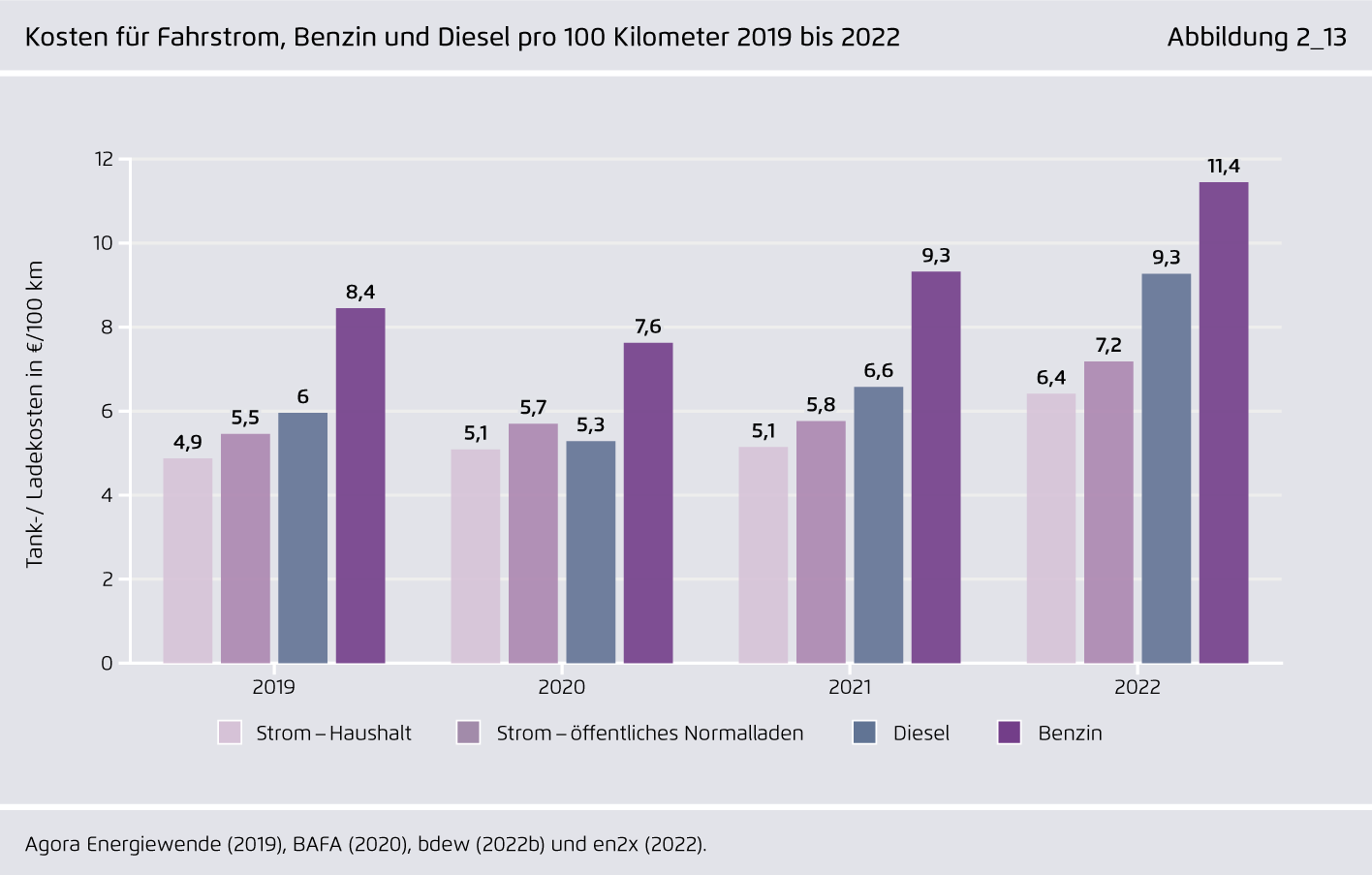

Kosten für Fahrstrom, Benzin und Diesel pro 100 Kilometer 2019 bis 2022

Abbildung 2_13 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 31

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

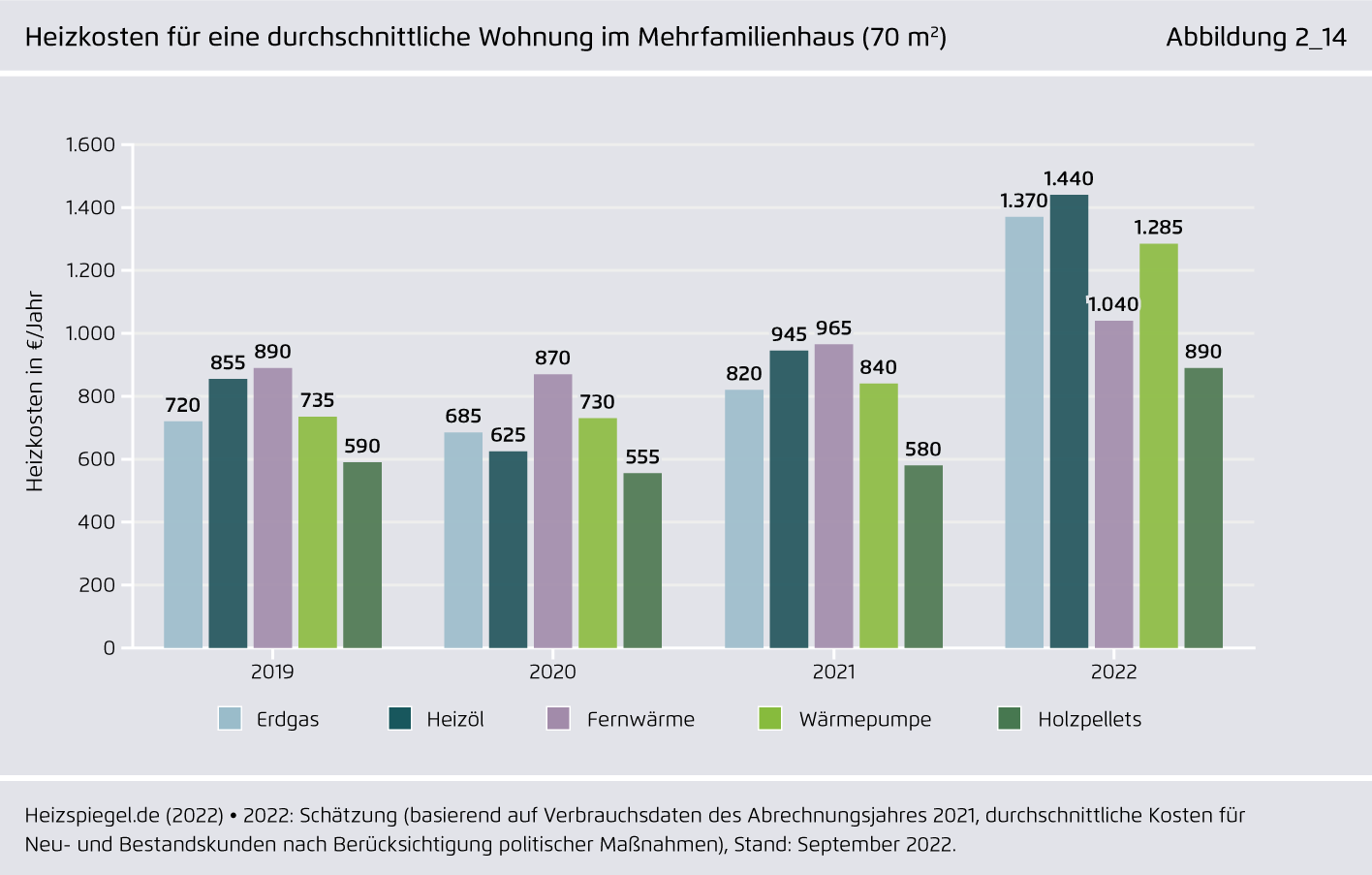

Heizkosten für eine durchschnittliche Wohnung im Mehrfamilienhaus (70 m2)

Abbildung 2_14 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 31

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

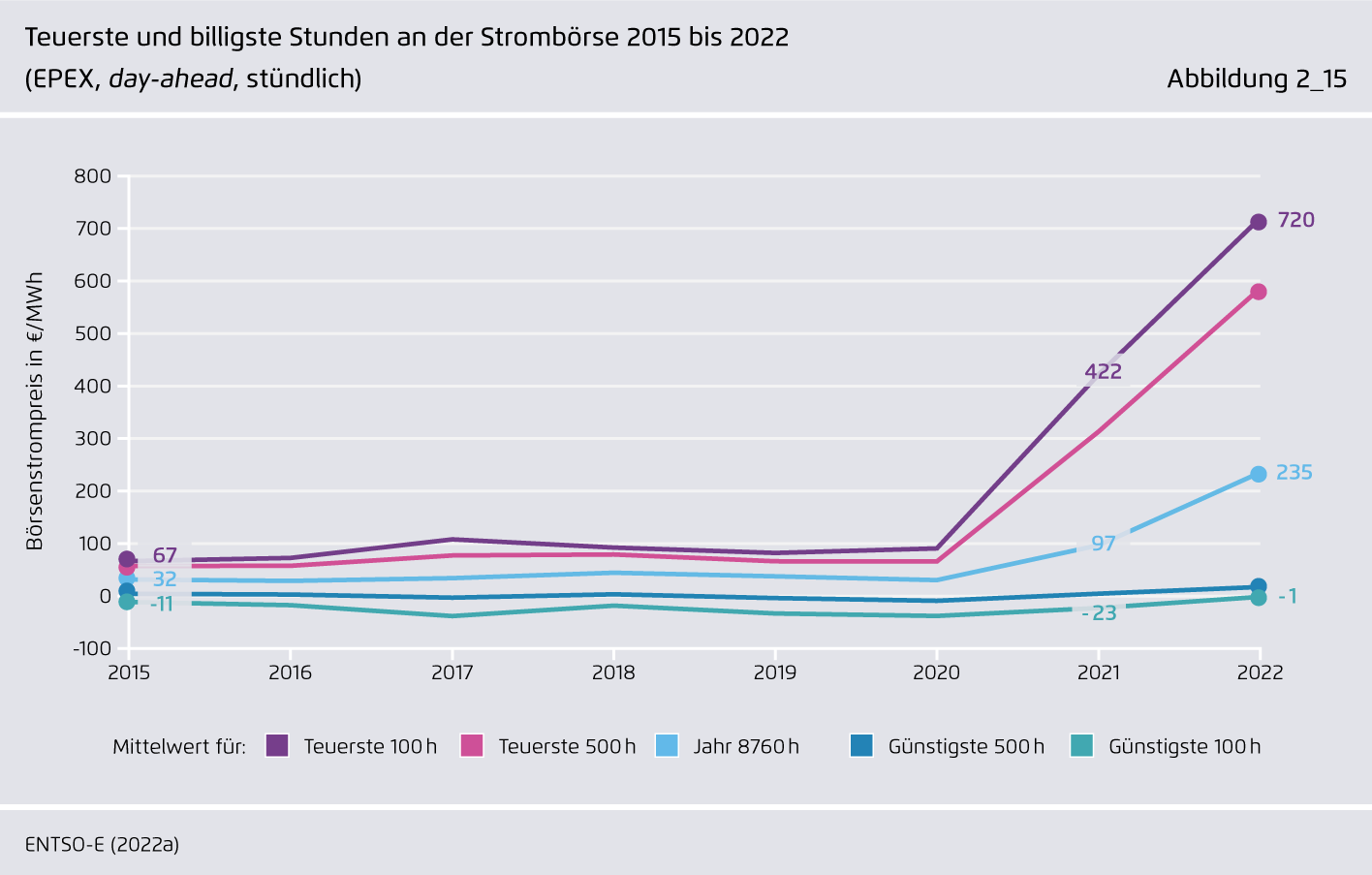

Teuerste und billigste Stunden an der Strombörse 2015 bis 2022 (EPEX, day-ahead, stündlich)

Abbildung 2_15 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 33

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

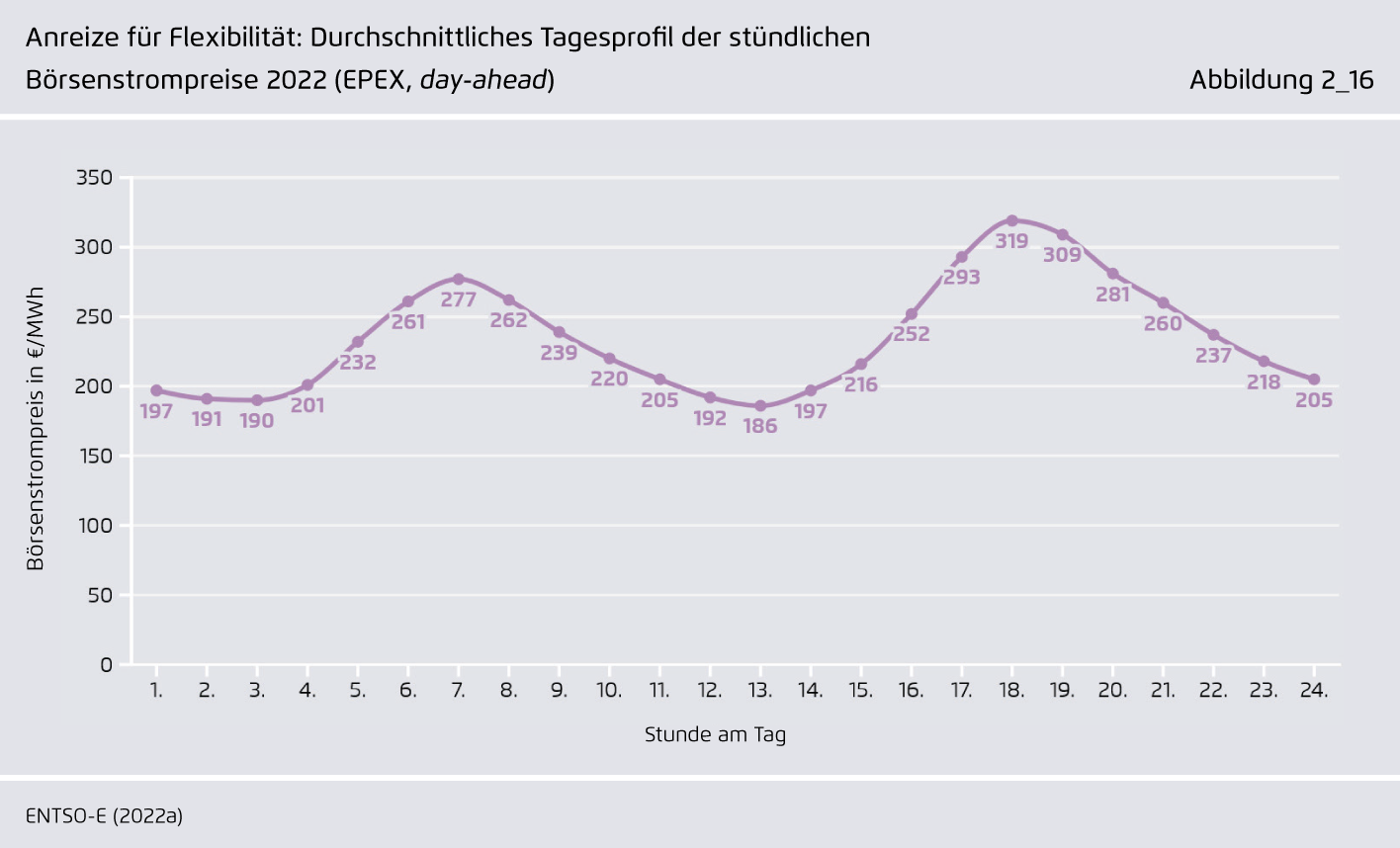

Anreize für Flexibilität: Durchschnittliches Tagesprofil der stündlichen Börsenstrompreise 2022 (EPEX, day-ahead)

Abbildung 2_16 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 34

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

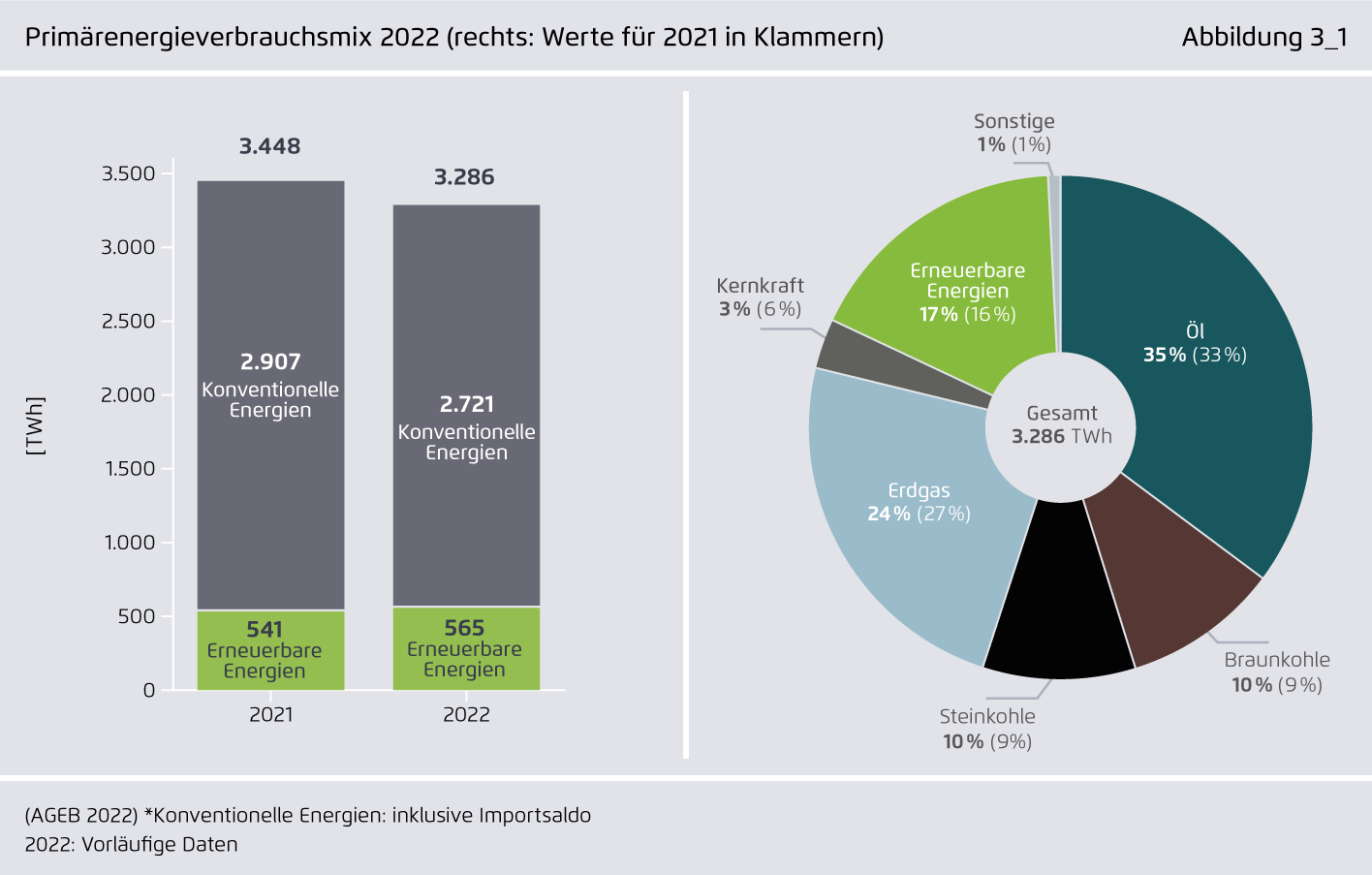

Primärenergieverbrauchsmix 2022 (rechts: Werte für 2021 in Klammern)

Abbildung 3_1 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 35

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

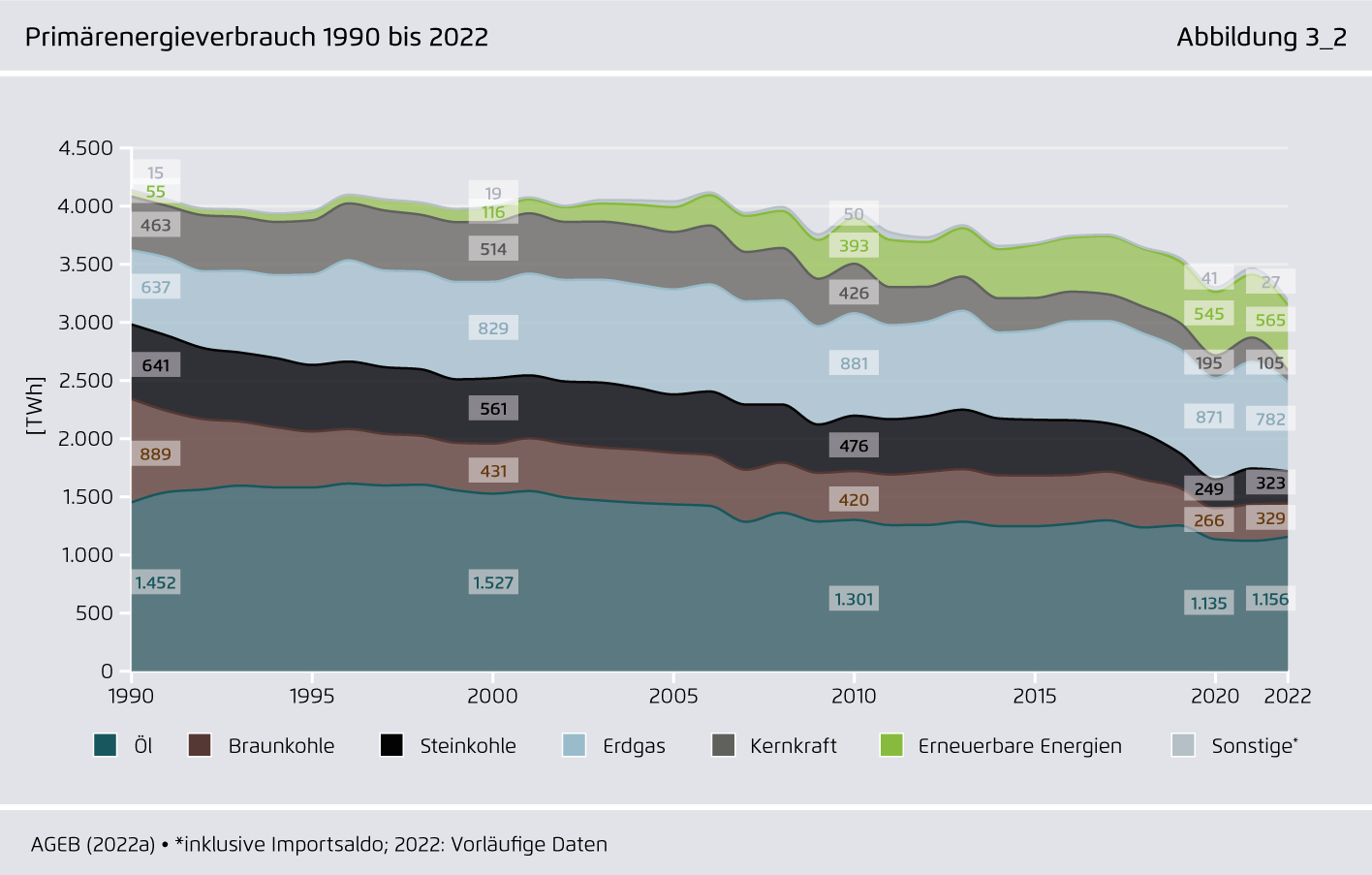

Primärenergieverbrauch 1990 bis 2022

Abbildung 3_2 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 36

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

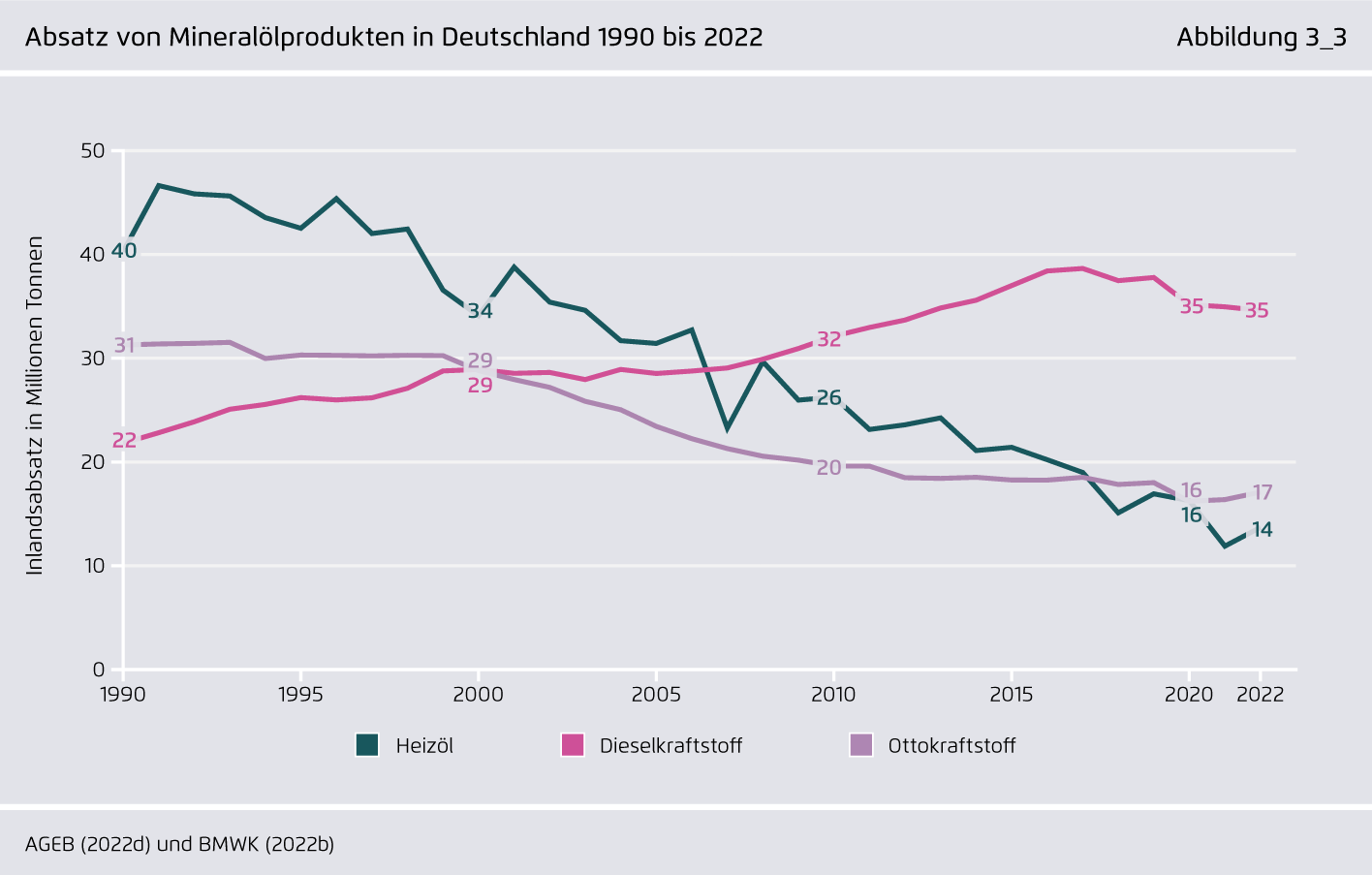

Absatz von Mineralölprodukten in Deutschland 1990 bis 2022

Abbildung 3_3 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 36

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

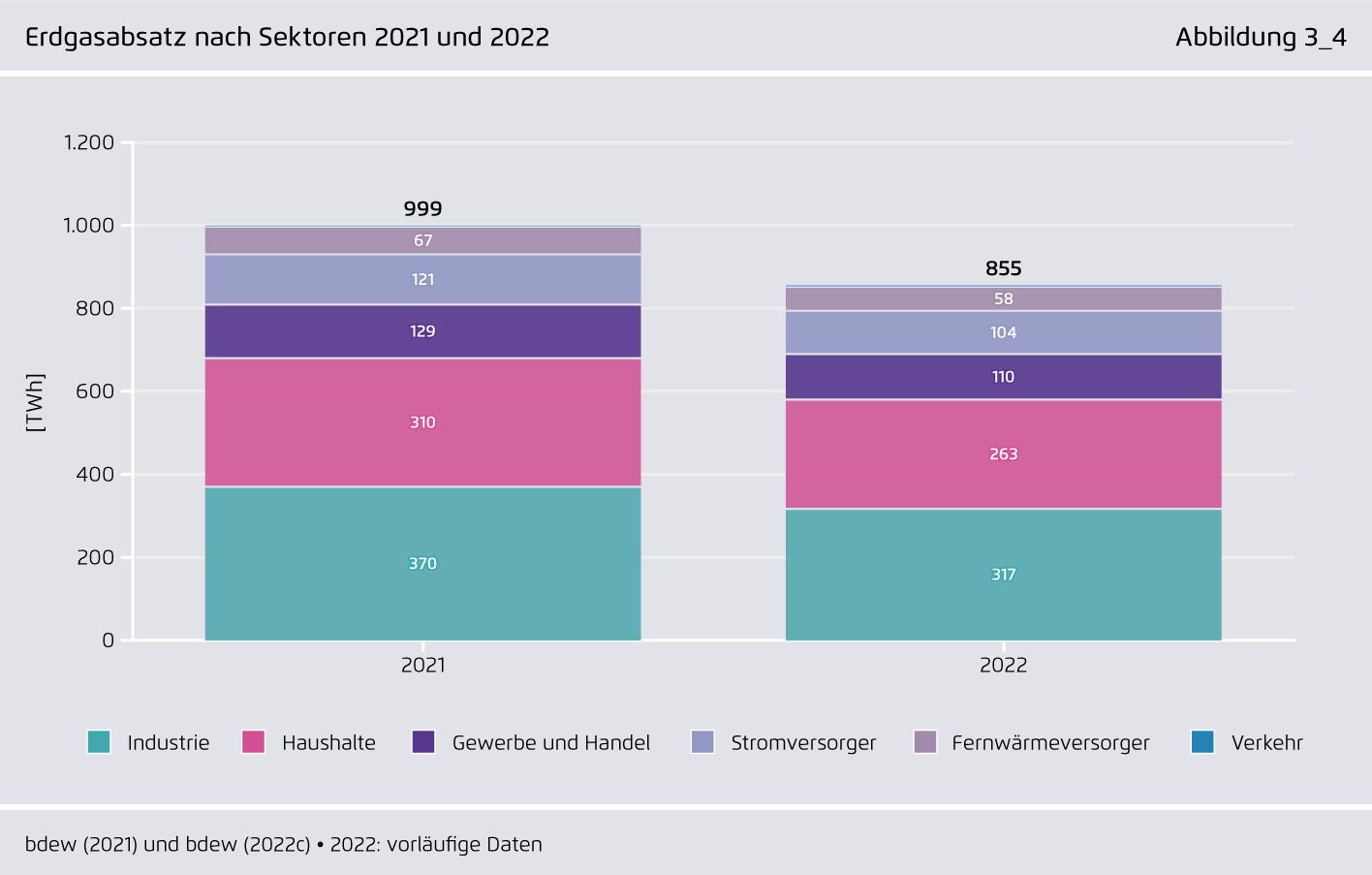

Erdgasabsatz nach Sektoren 2021 und 2022

Abbildung 3_4 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 37

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

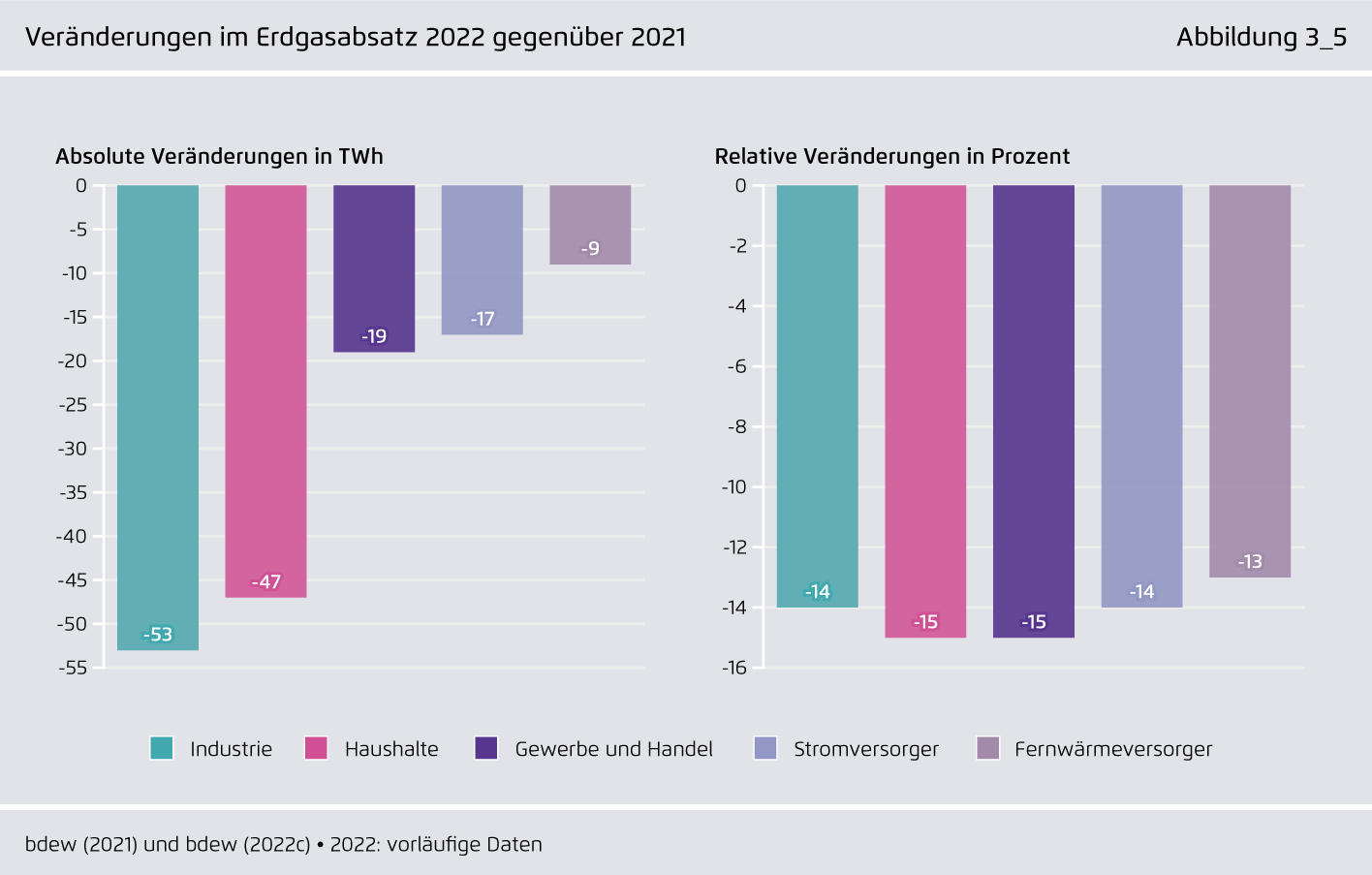

Veränderungen im Erdgasabsatz 2022 gegenüber 2021

Abbildung 3_5 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 38

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch 1990 bis 2022 und Ziele für 2030 und 2035

Abbildung 3_6 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 39

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

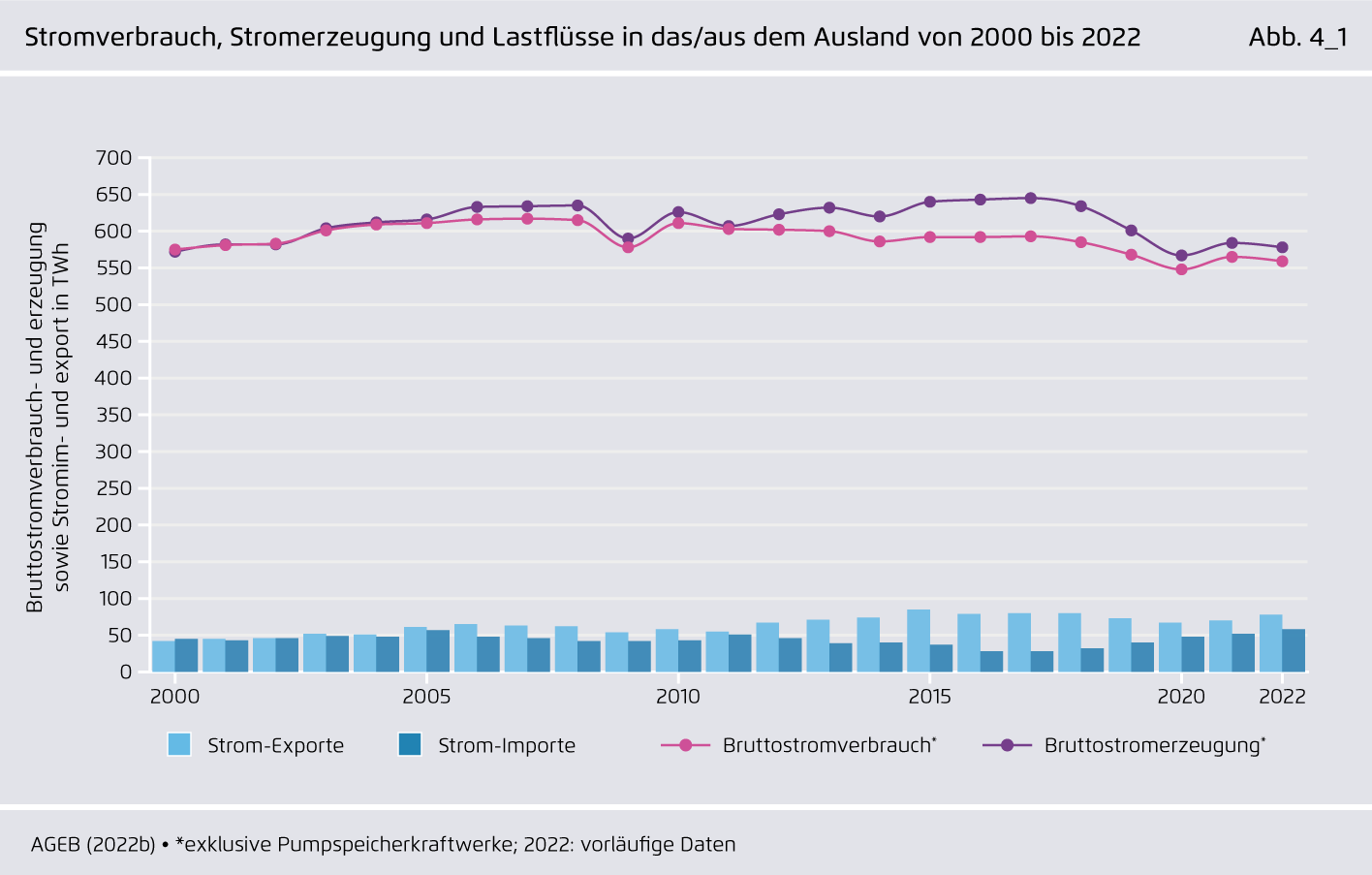

Stromverbrauch, Stromerzeugung und Lastflüsse in das/aus dem Ausland von 2000 bis 2022

Abbildung 4_1 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 42

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

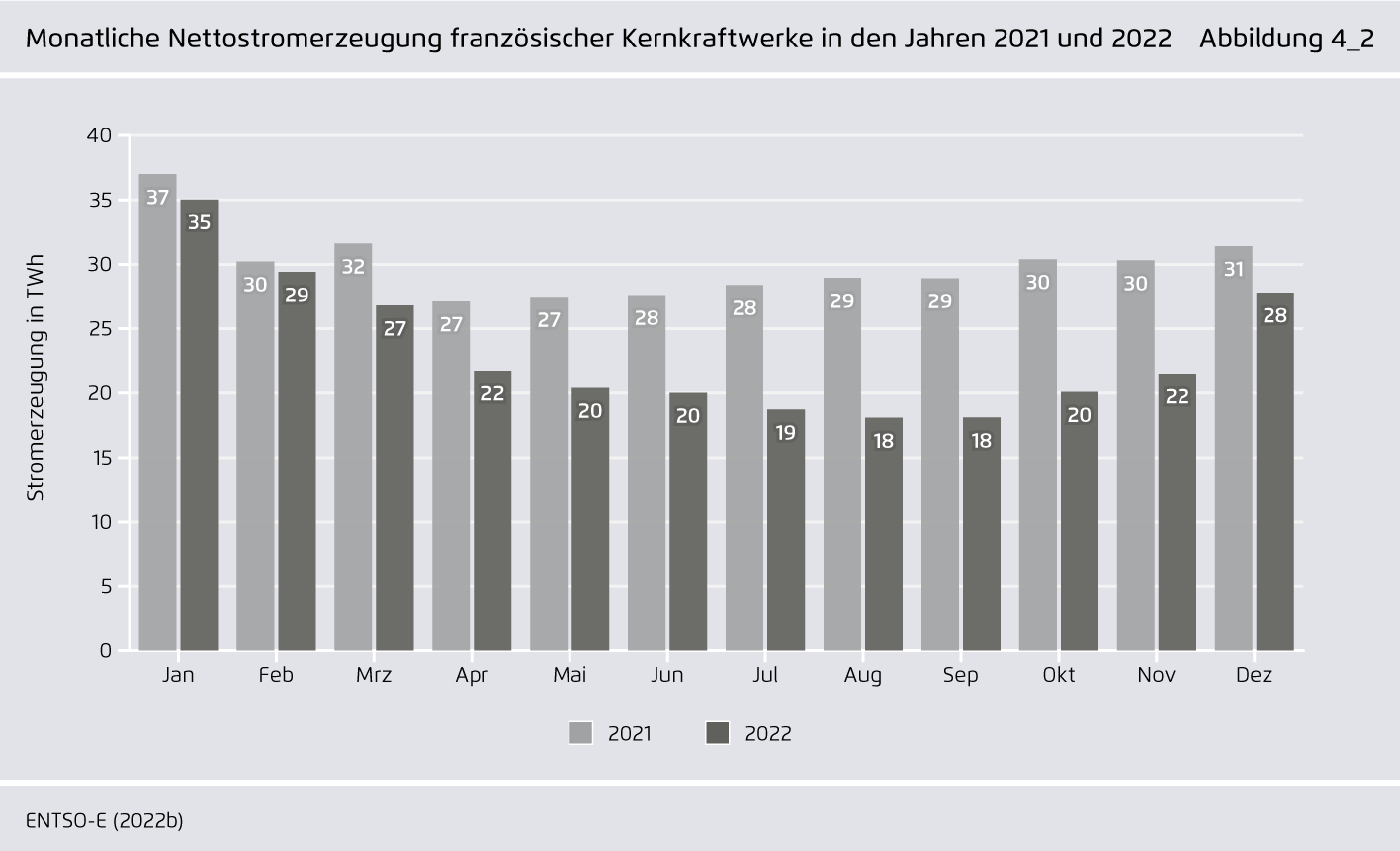

Monatliche Nettostromerzeugung französischer Kernkraftwerke in den Jahren 2021 und 2022

Abbildung 4_2 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 43

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

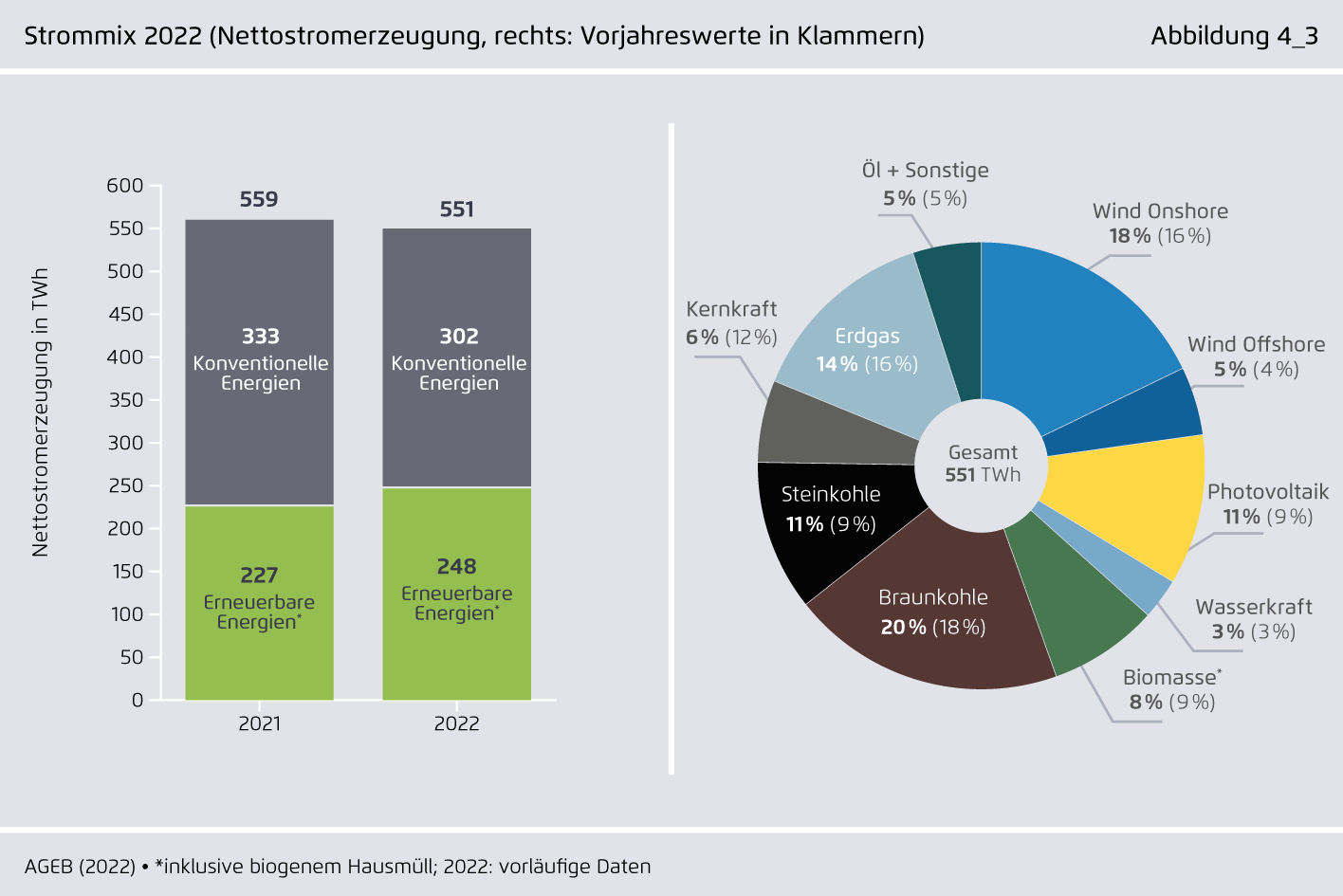

Strommix 2022 (Nettostromerzeugung, rechts: Vorjahreswerte in Klammern)

Abbildung 4_3 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 44

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

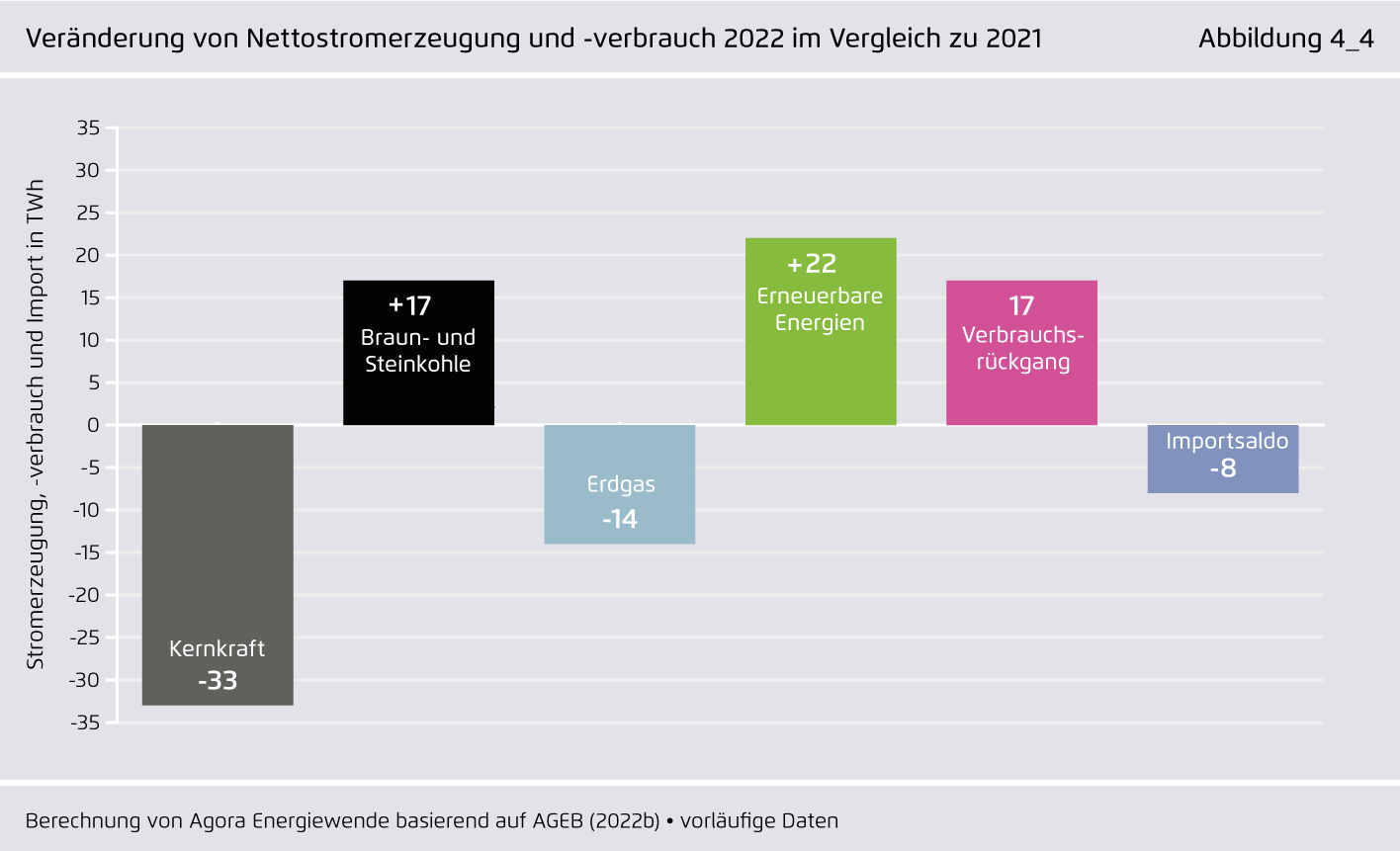

Veränderung von Nettostromerzeugung und -verbrauch 2022 im Vergleich zu 2021

Abbildung 4_4 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 45

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

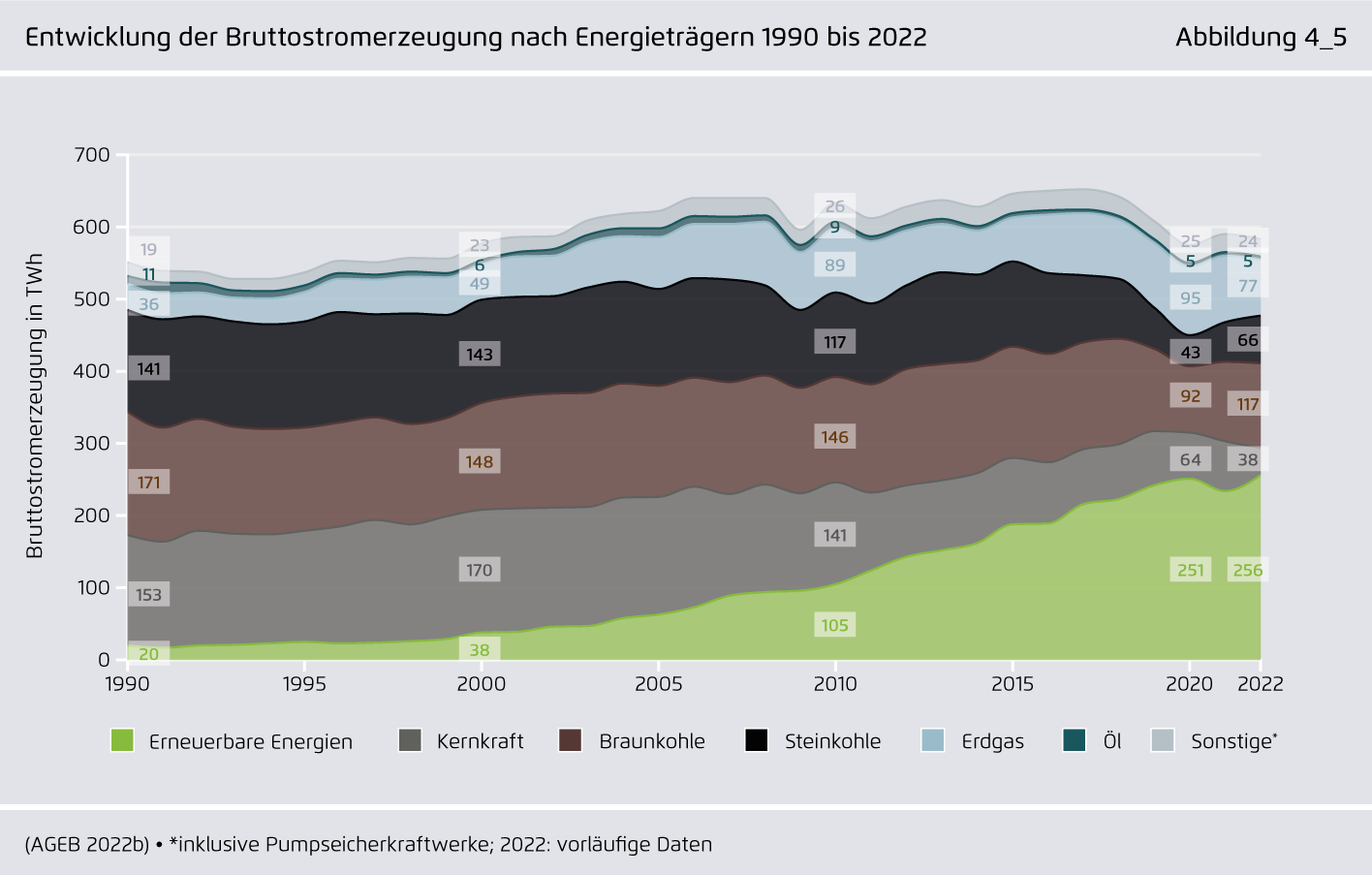

Entwicklung der Bruttostromerzeugung nach Energieträgern 1990 bis 2022

Abbildung 4_5 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 46

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

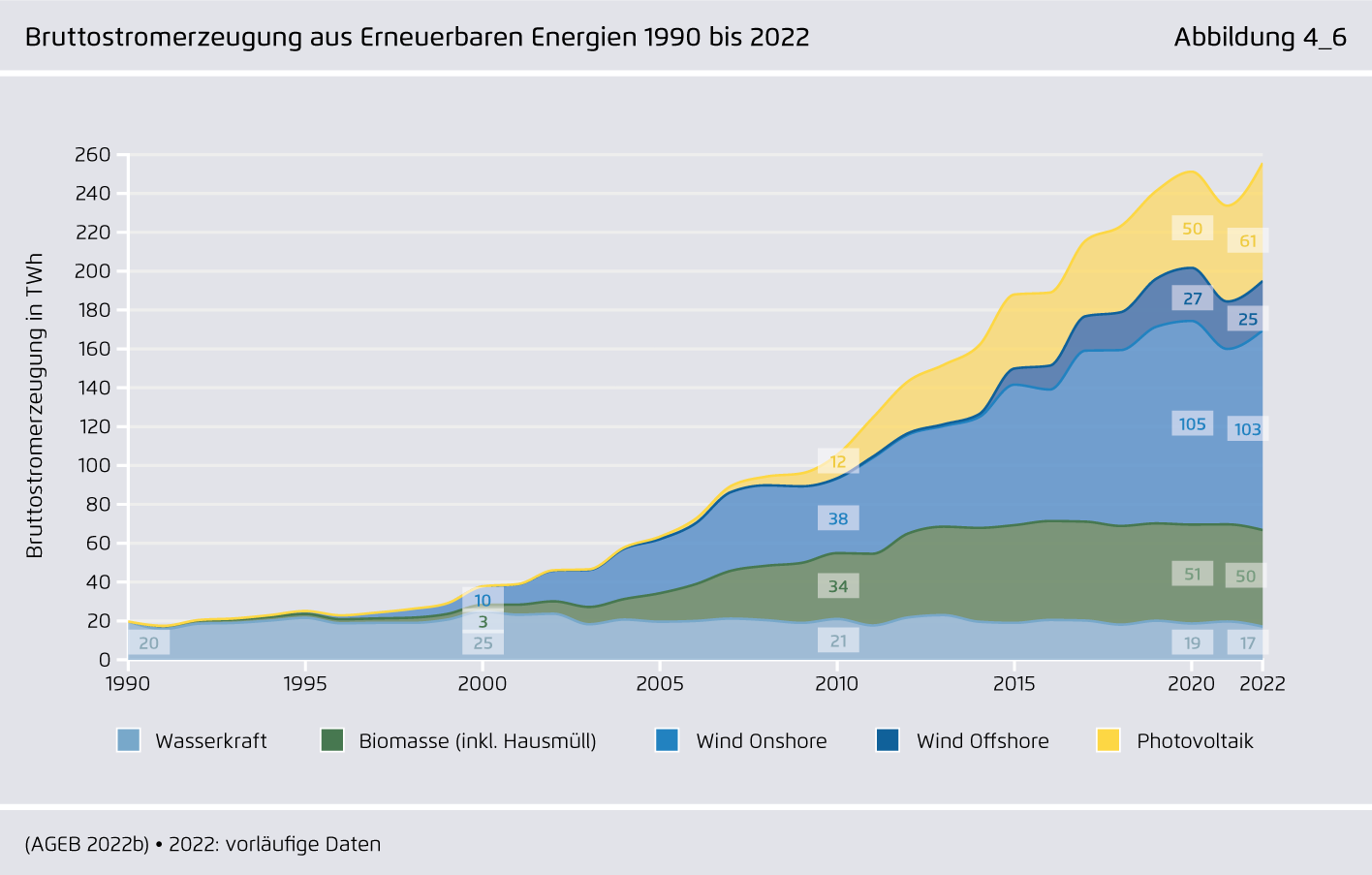

Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 1990 bis 2022

Abbildung 4_6 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 47

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

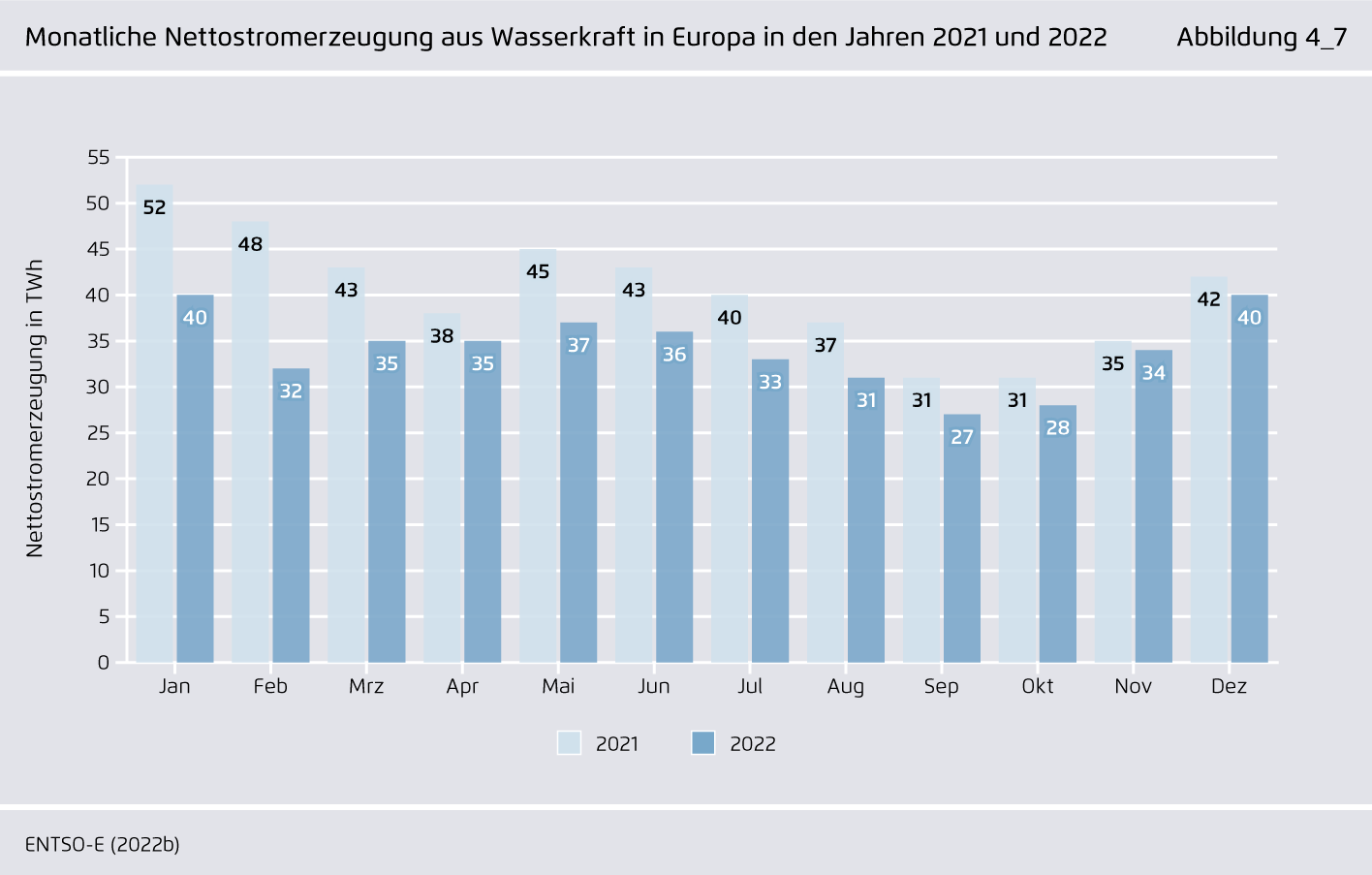

Monatliche Nettostromerzeugung aus Wasserkraft in Europa in den Jahren 2021 und 2022

Abbildung 4_7 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 47

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

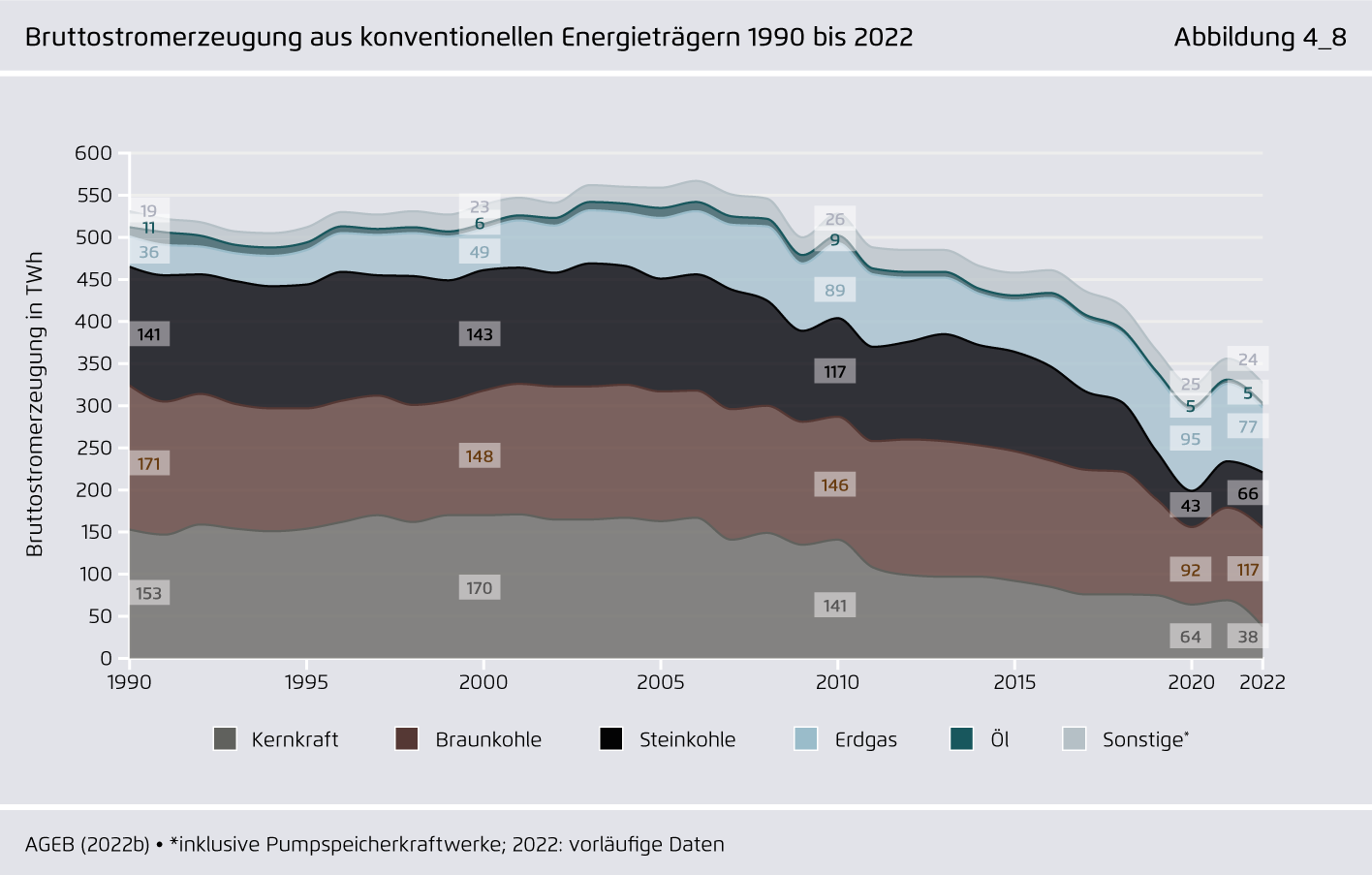

Bruttostromerzeugung aus konventionellen Energieträgern 1990 bis 2022

Abbildung 4_8 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 48

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

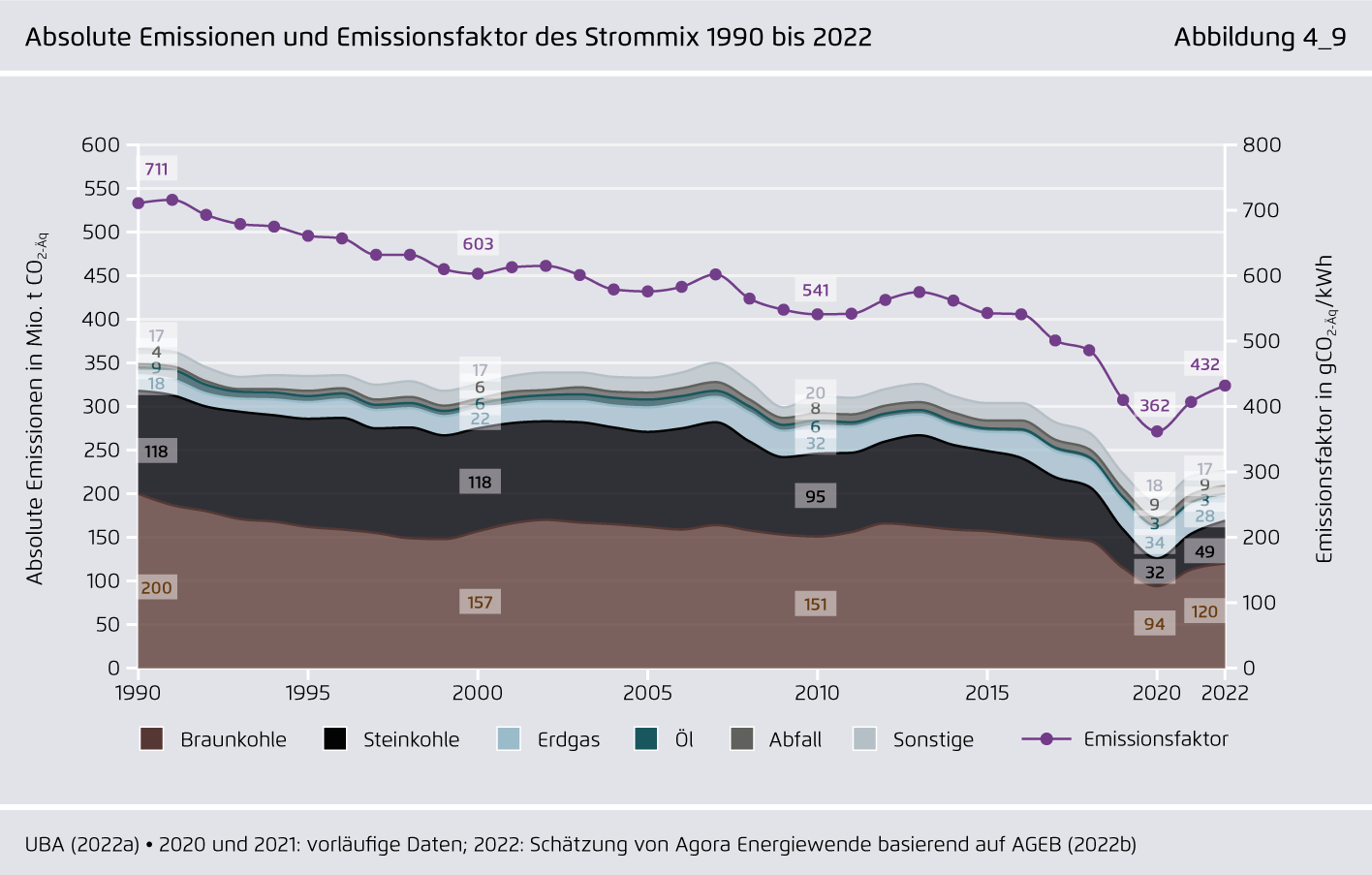

Absolute Emissionen und Emissionsfaktor des Strommix 1990 bis 2022

Abbildung 4_9 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 49

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

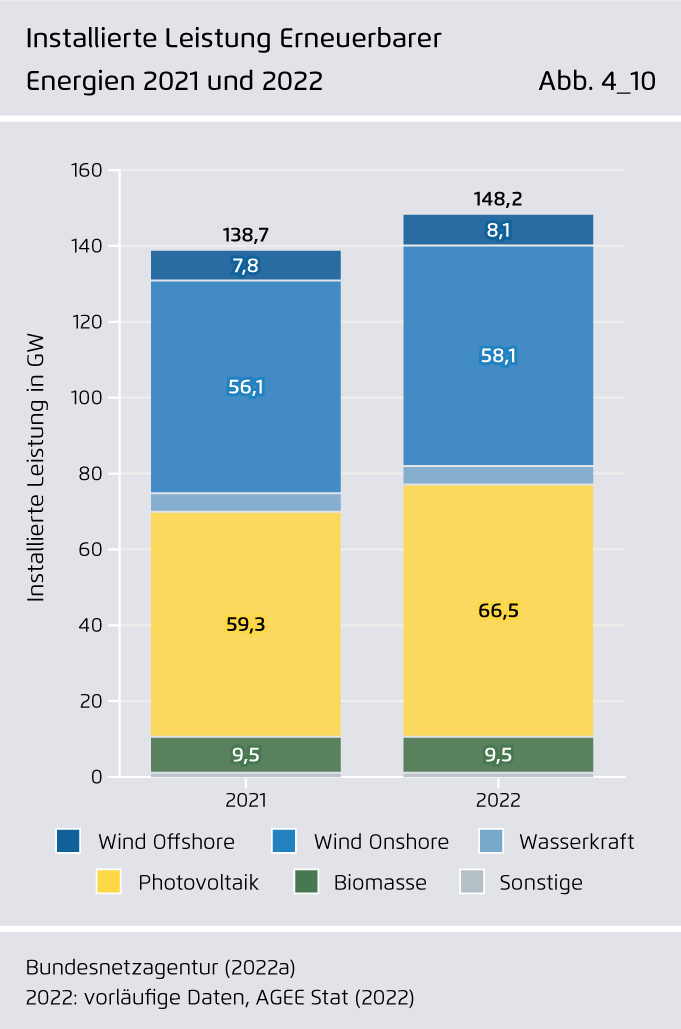

Installierte Leistung Erneuerbarer Energien 2021 und 2022

Abbildung 4_10 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 51

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

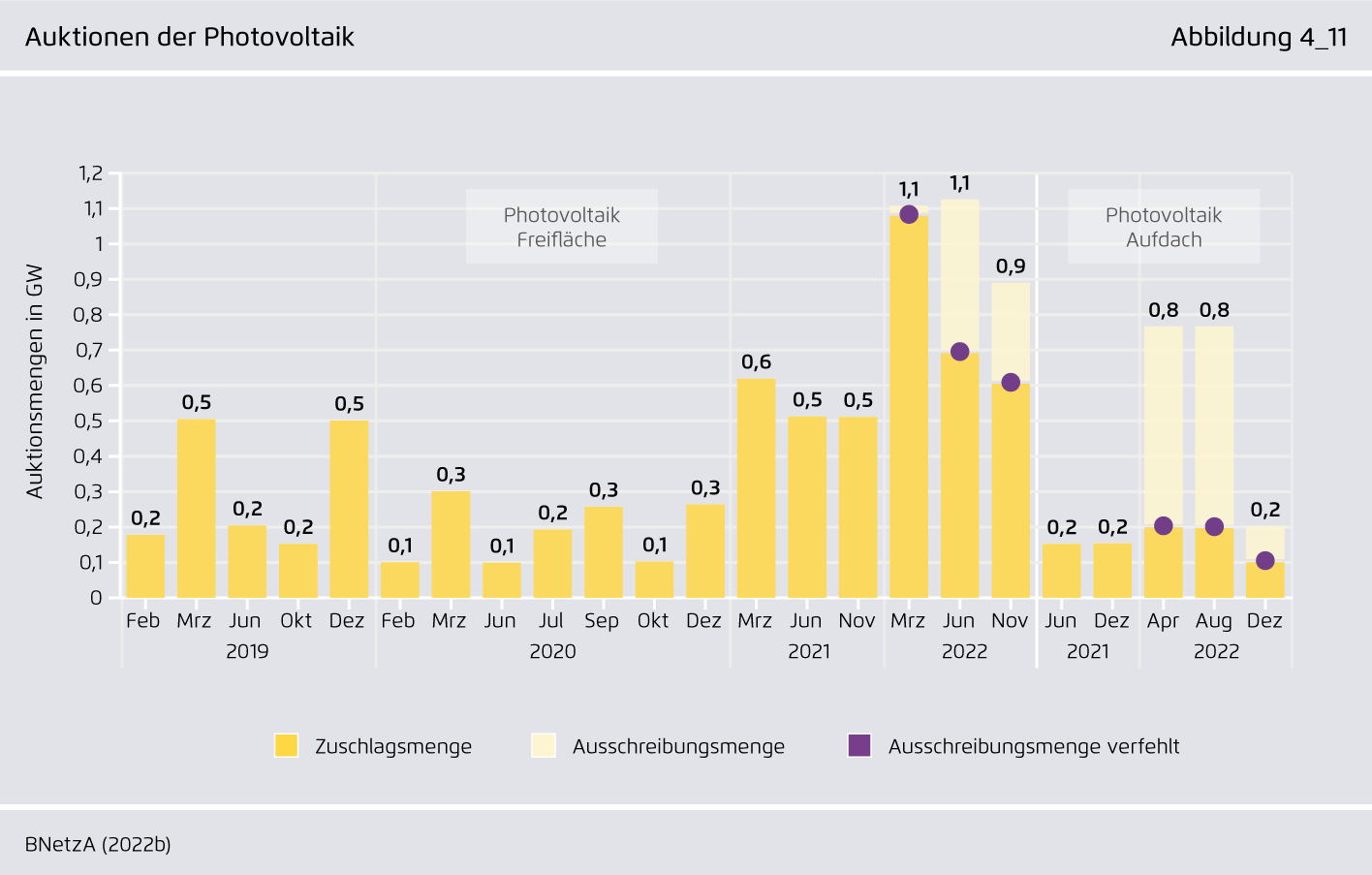

Auktionen der Photovoltaik

Abbildung 4_11 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 52

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

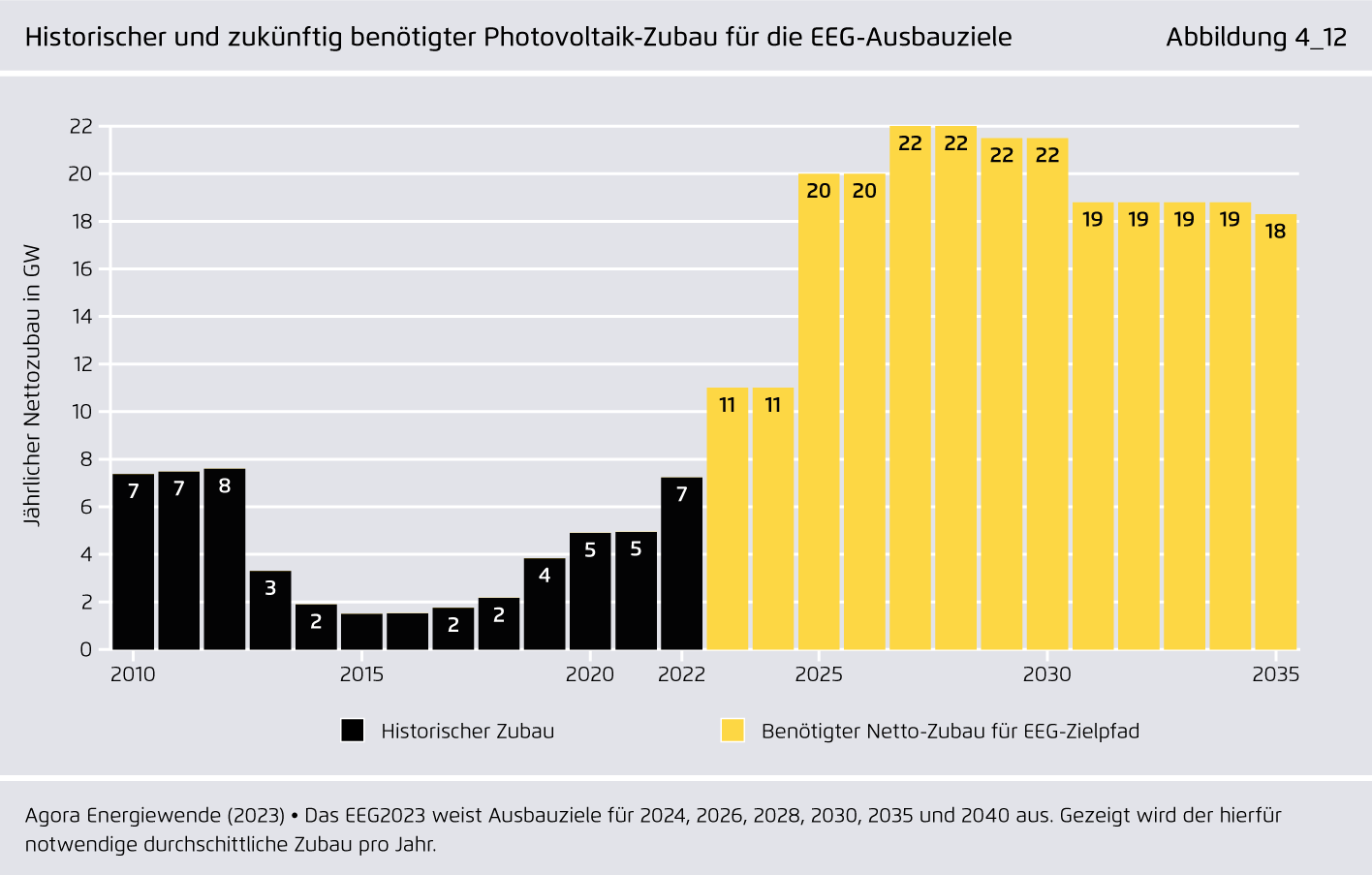

Historischer und zukünftig benötigter Photovoltaik-Zubau für die EEG-Ausbauziele

Abbildung 4_12 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 52

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

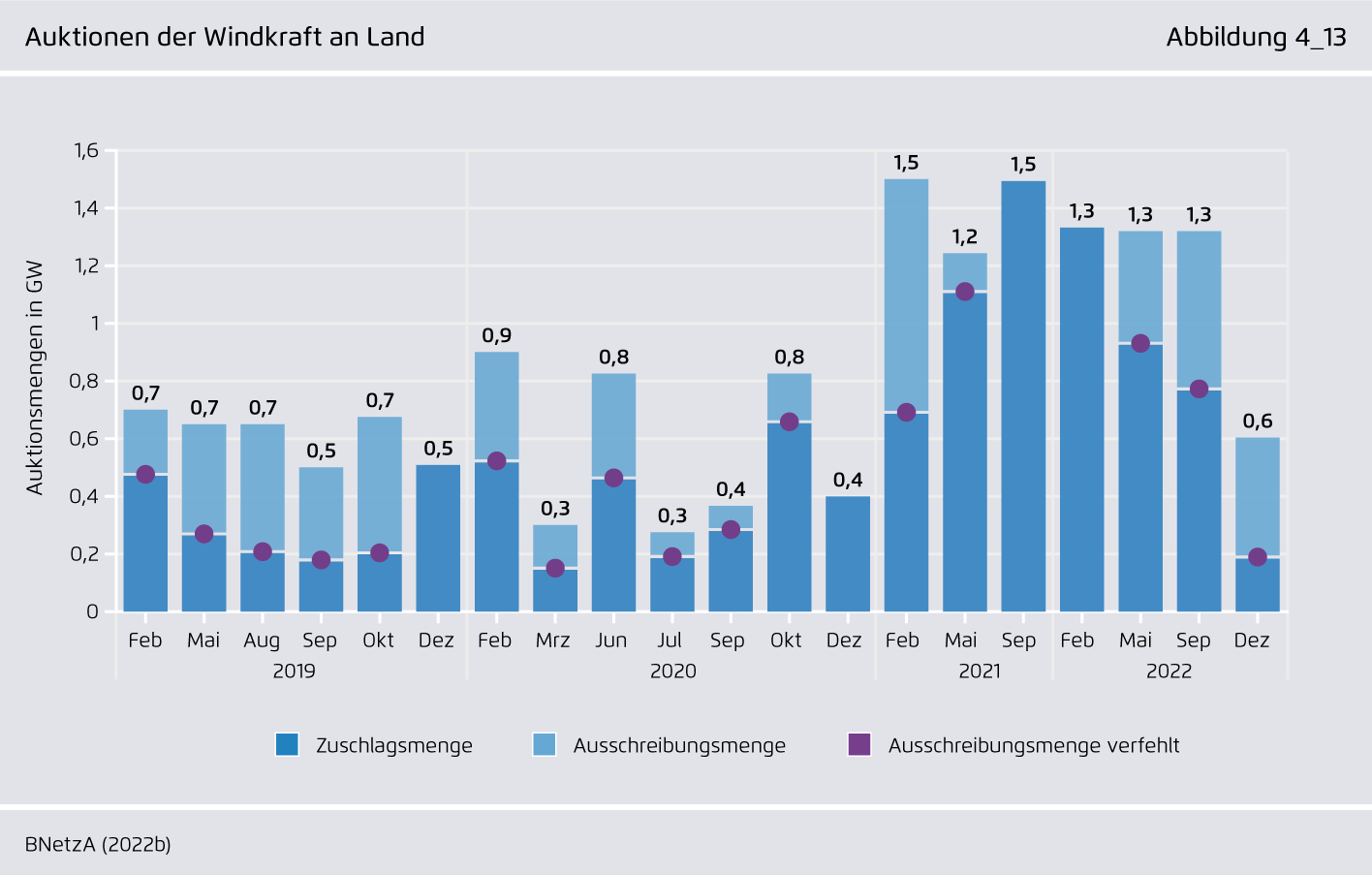

Auktionen der Windkraft an Land

Abbildung 4_13 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 53

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

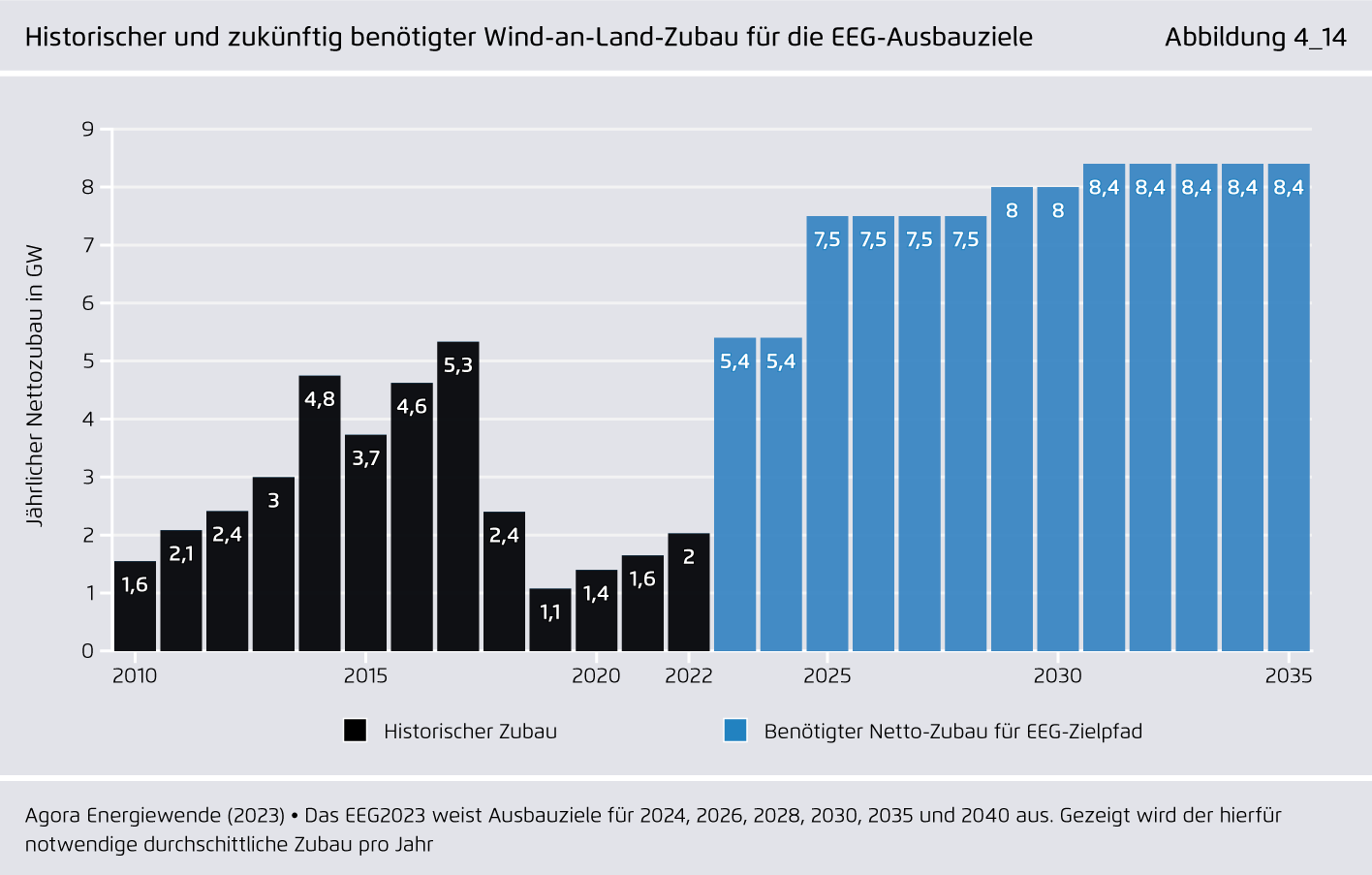

Historischer und zukünftig benötigter Wind-an-Land-Zubau für die EEG-Ausbauziele

Abbildung 4_14 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 54

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

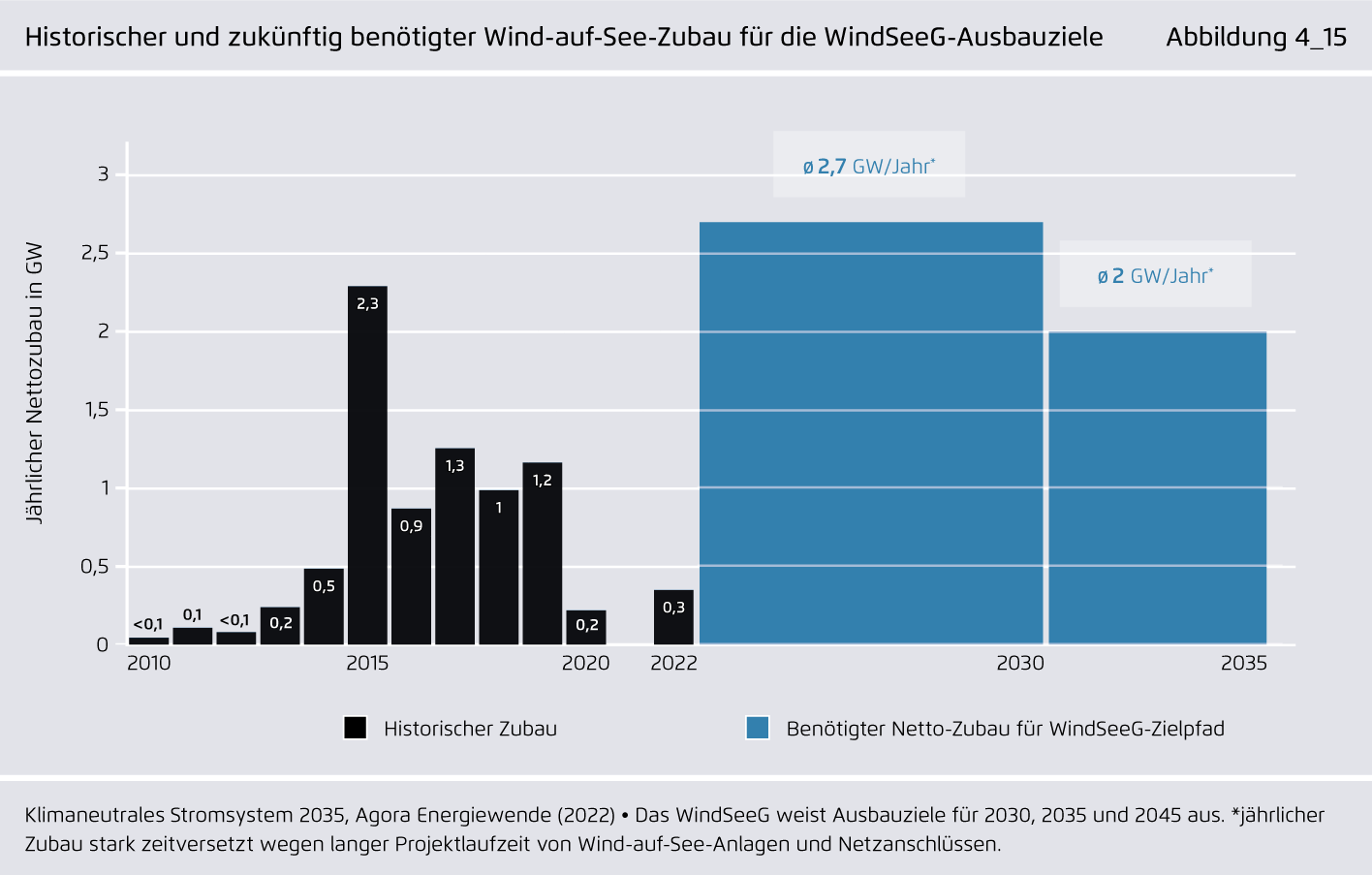

Historischer und zukünftig benötigter Wind-auf-See-Zubau für die WindSeeG-Ausbauziele

Abbildung 4_15 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 54

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

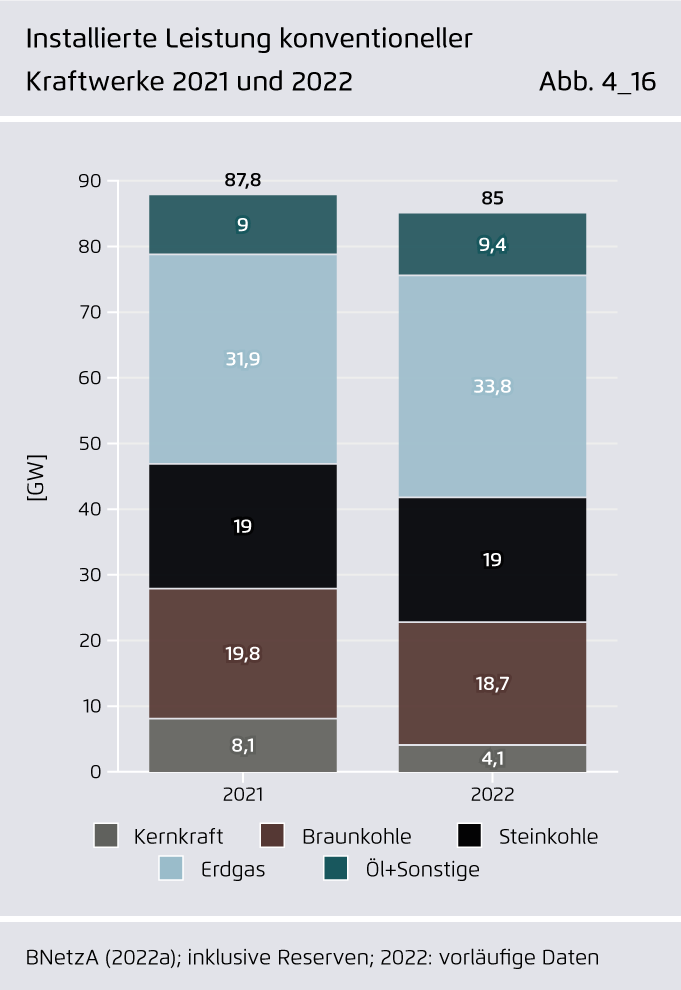

Installierte Leistung konventioneller Kraftwerke 2021 und 2022

Abbildung 4_16 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 55

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

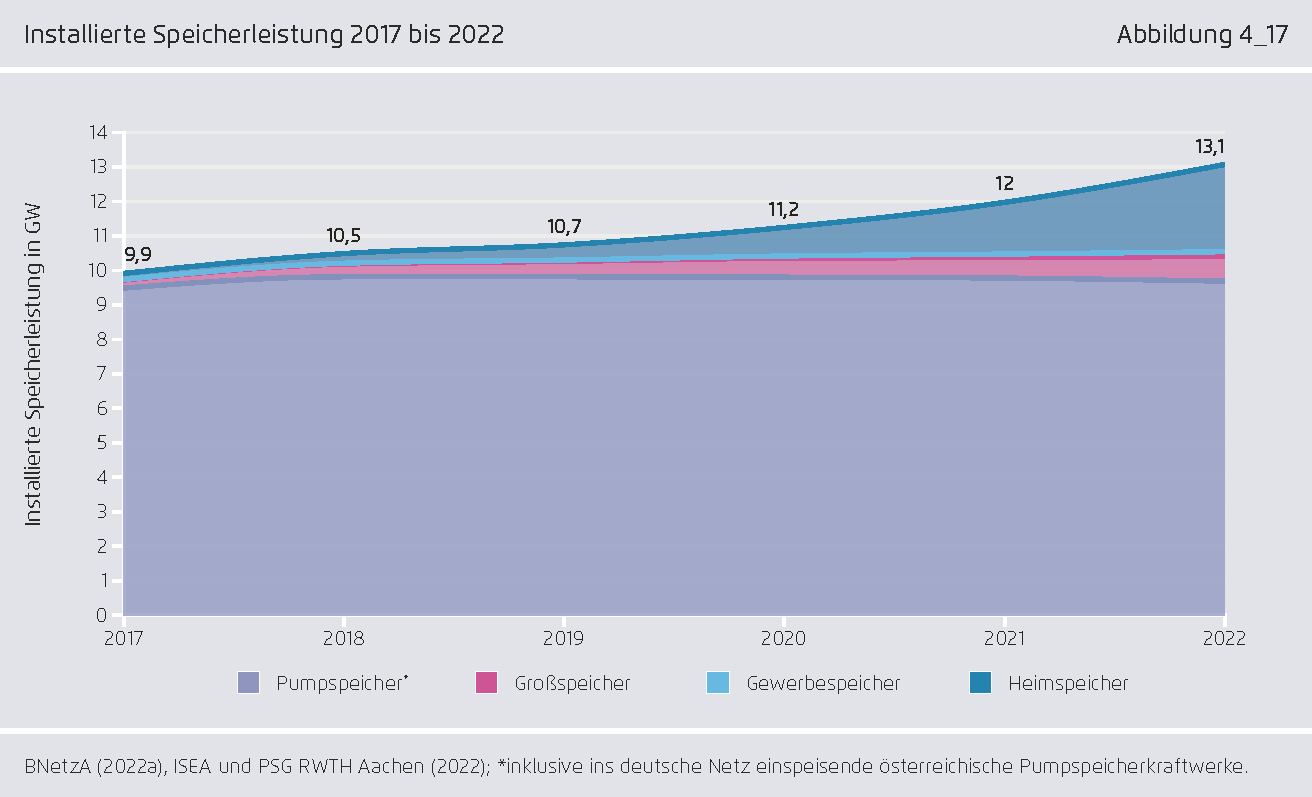

Installierte Speicherleistung 2017 bis 2022

Abbildung 4_17 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 56

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

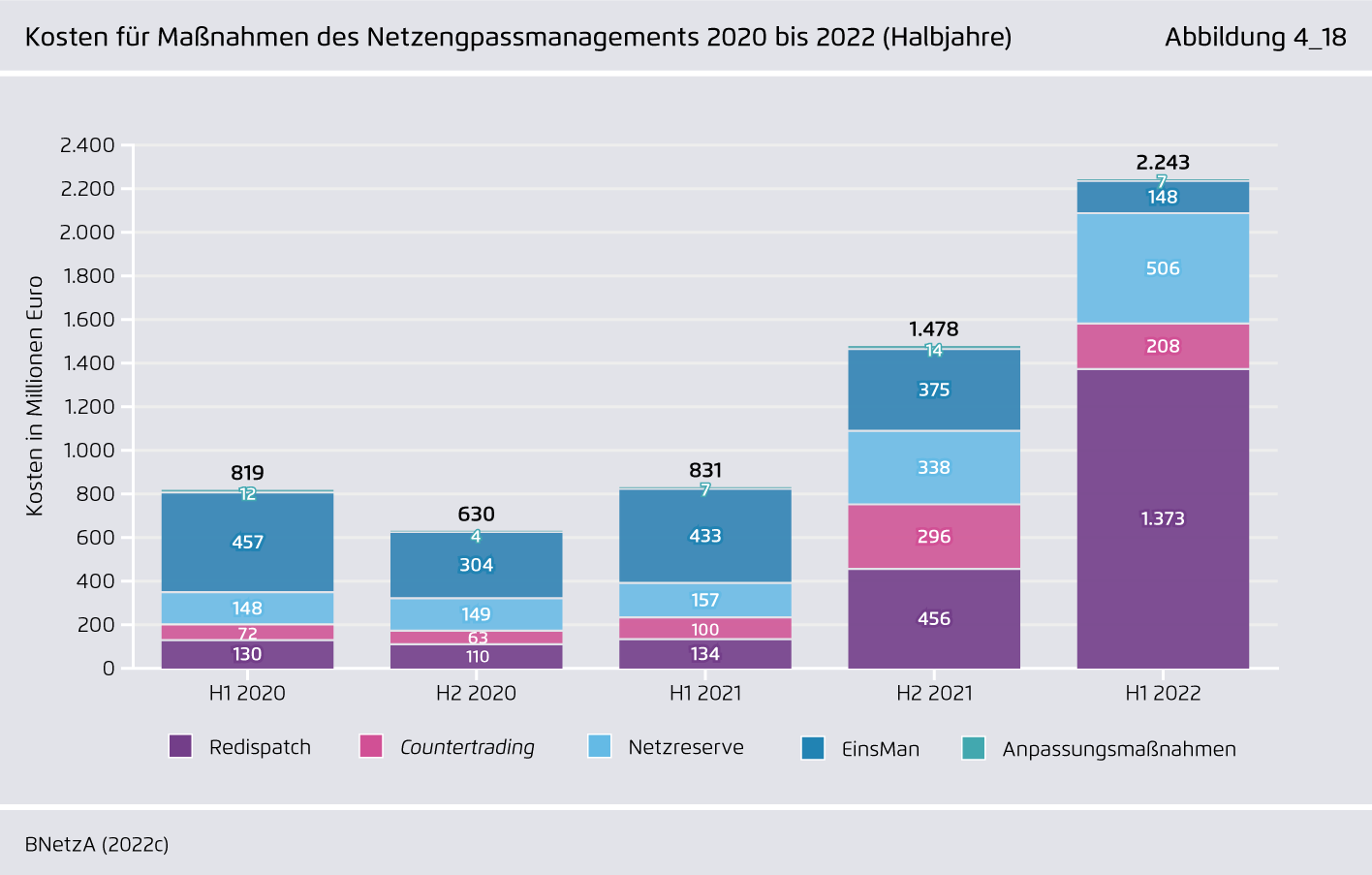

Kosten für Maßnahmen des Netzengpassmanagements 2020 bis 2022 (Halbjahre)

Abbildung 4_18 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 59

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

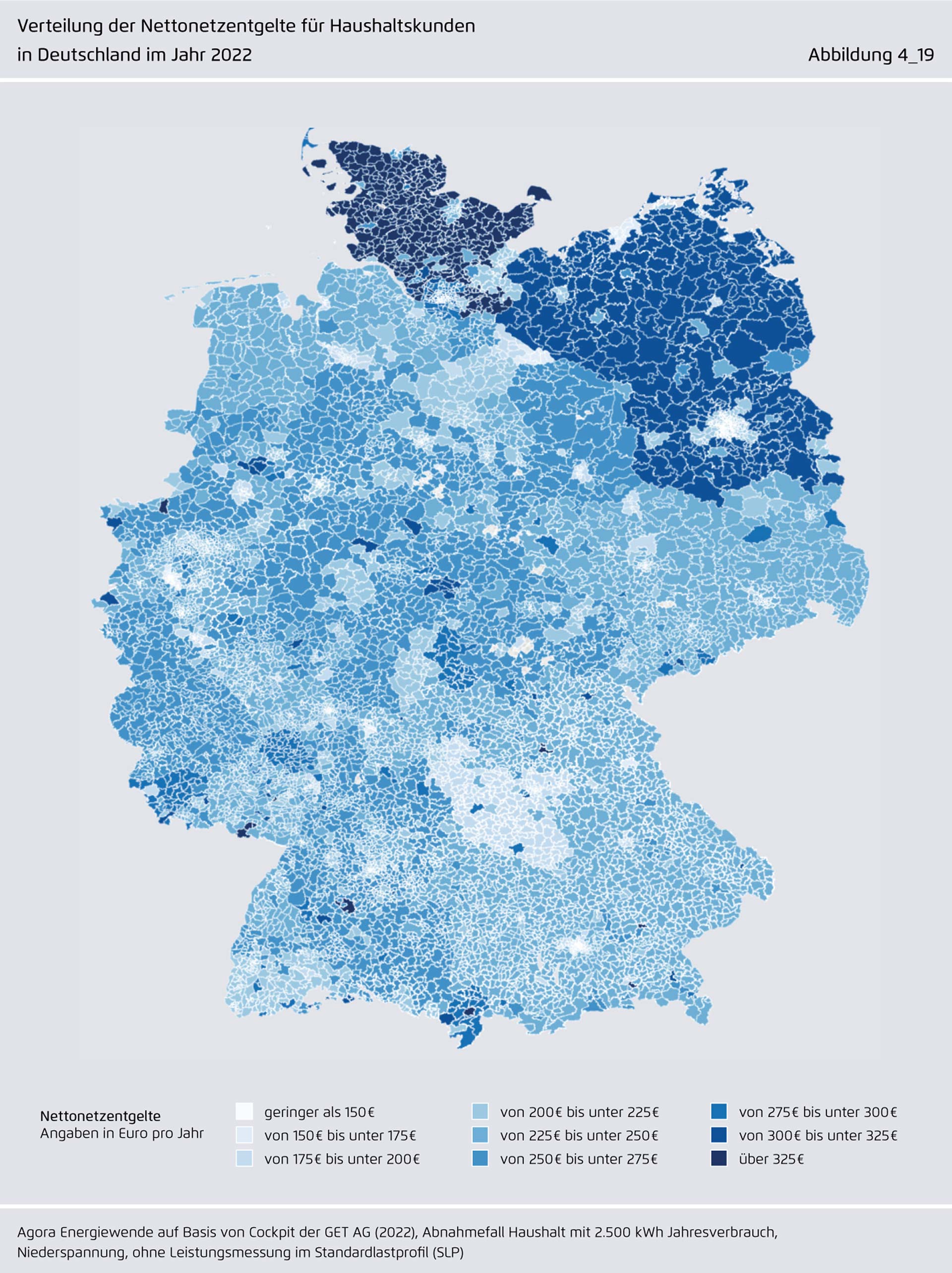

Verteilung der Nettonetzentgelte für Haushaltskunden in Deutschland im Jahr 2022

Abbildung 4_19 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 62

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

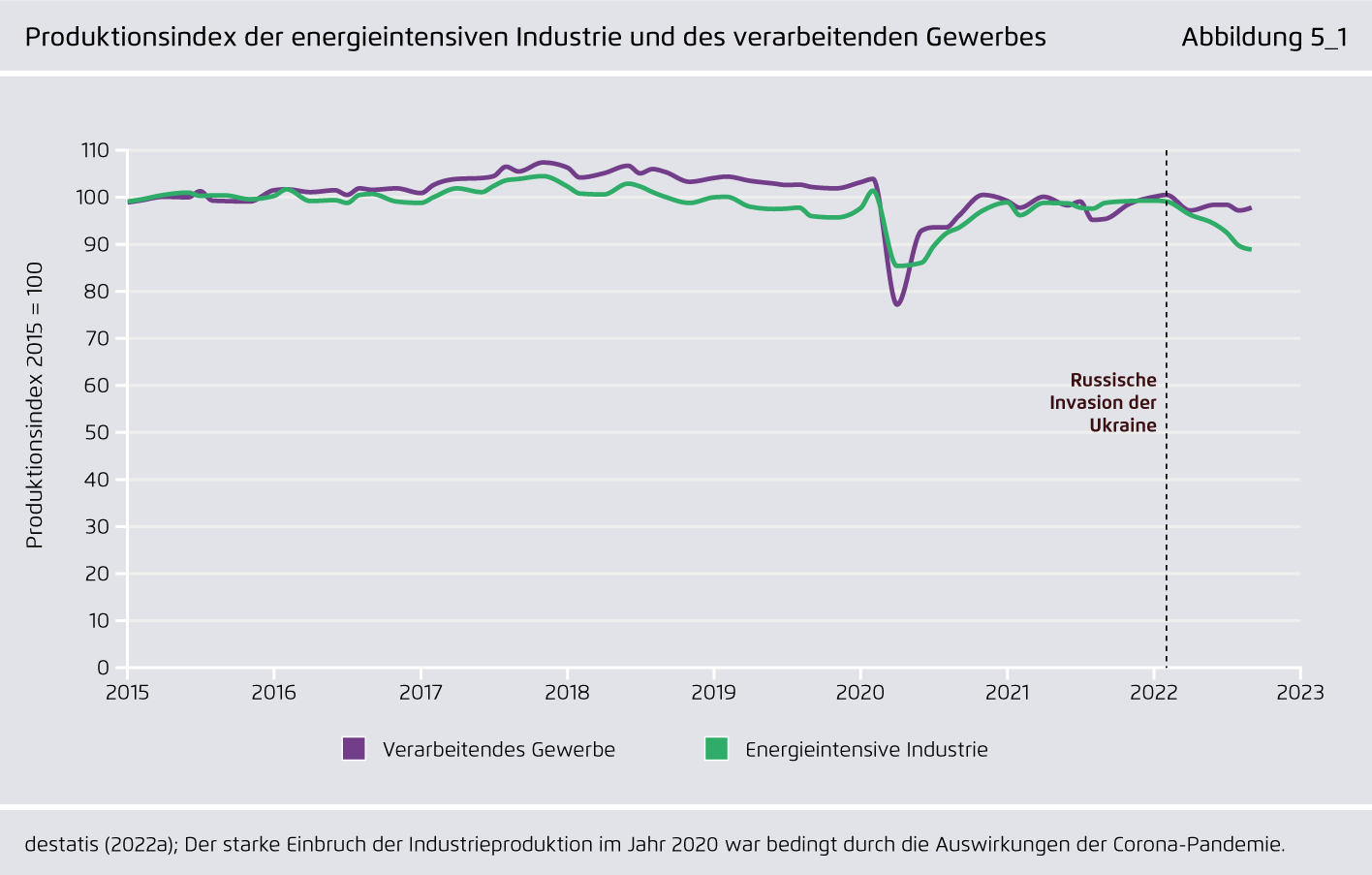

Produktionsindex der energieintensiven Industrie und des verarbeitenden Gewerbes

Abbildung 5_1 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 64

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

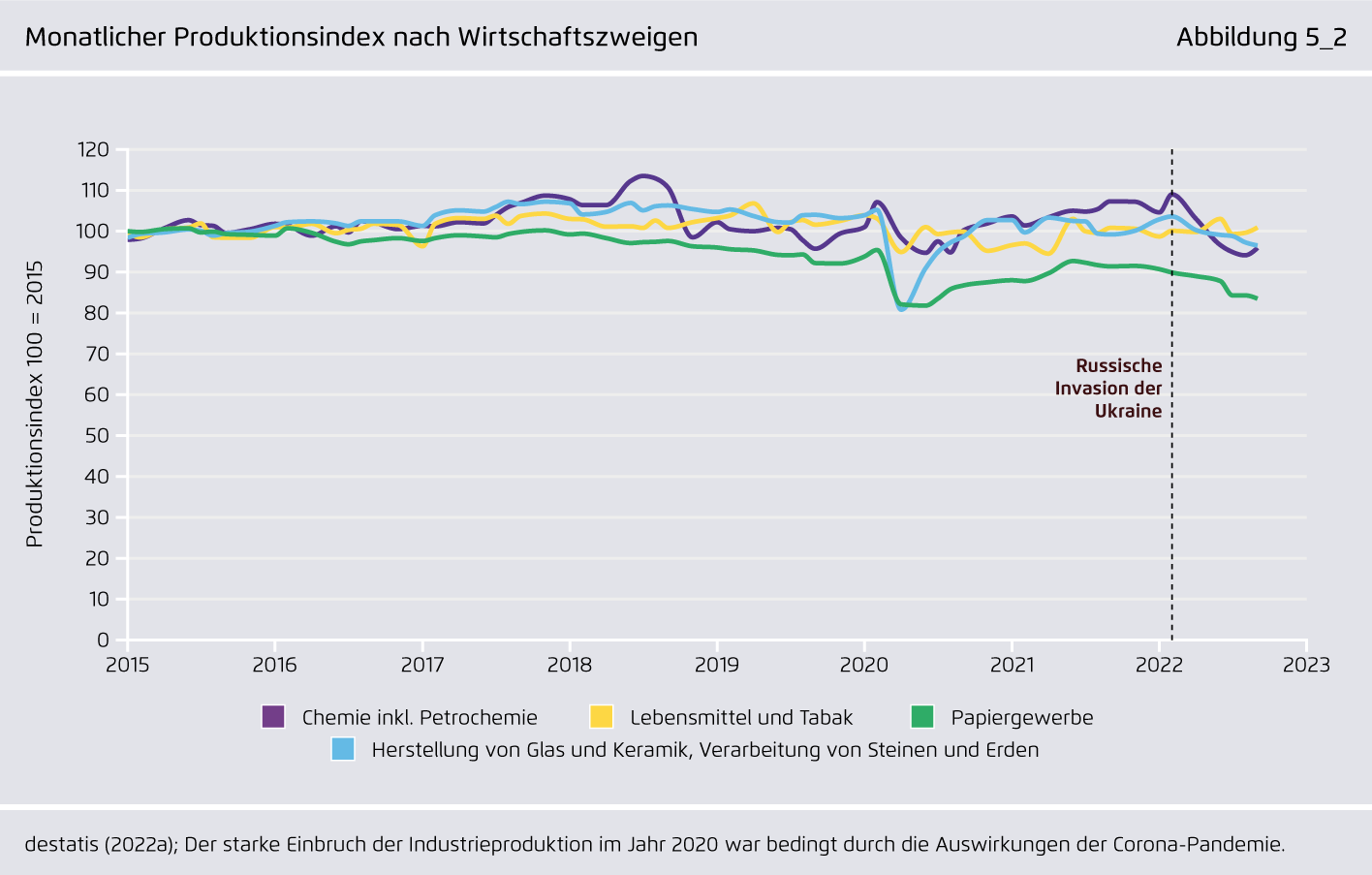

Monatlicher Produktionsindex nach Wirtschaftszweigen

Abbildung 5_2 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 65

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

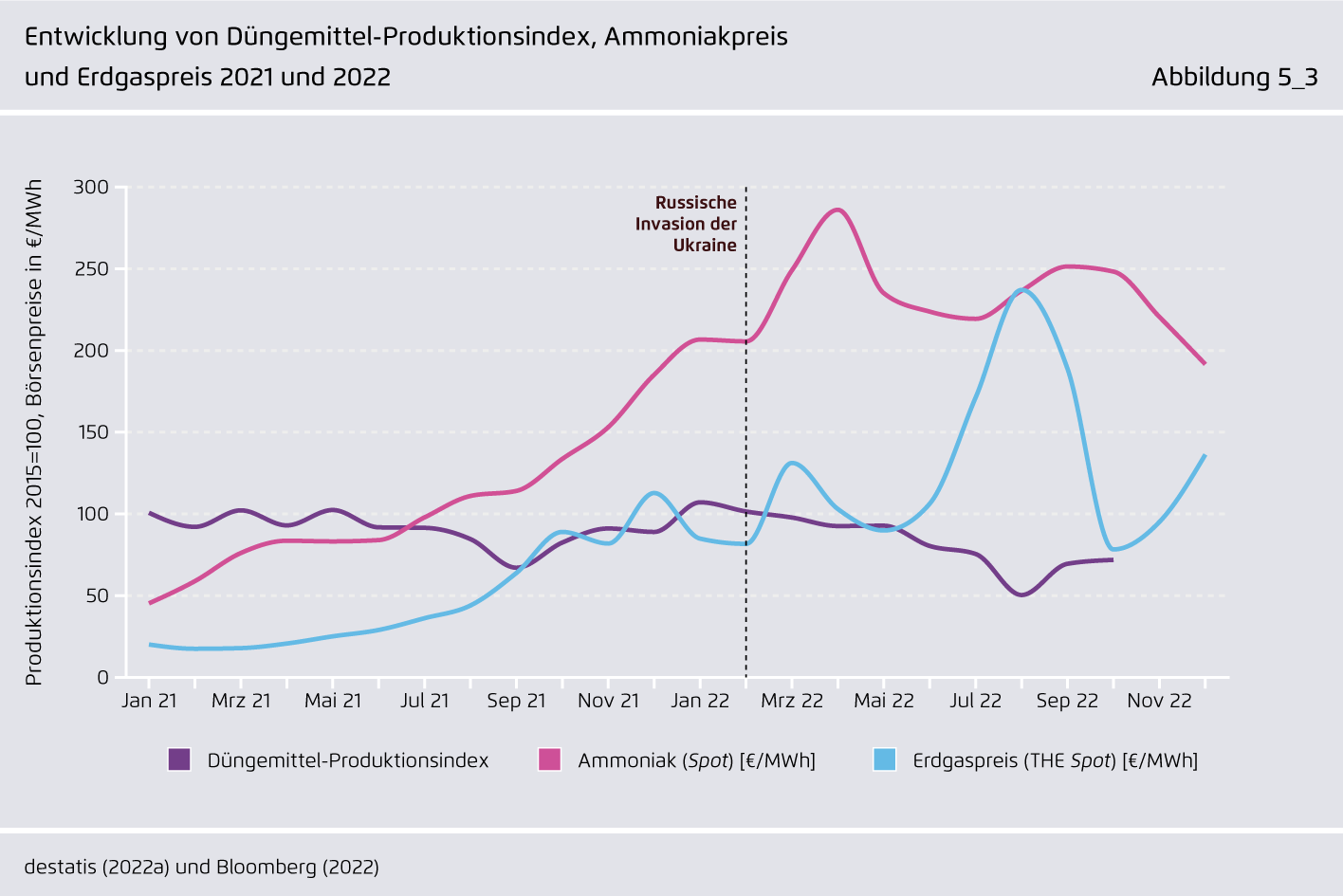

Entwicklung von Düngemittel-Produktionsindex, Ammoniakpreis und Erdgaspreis 2021 und 2022

Abbildung 5_3 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 66

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

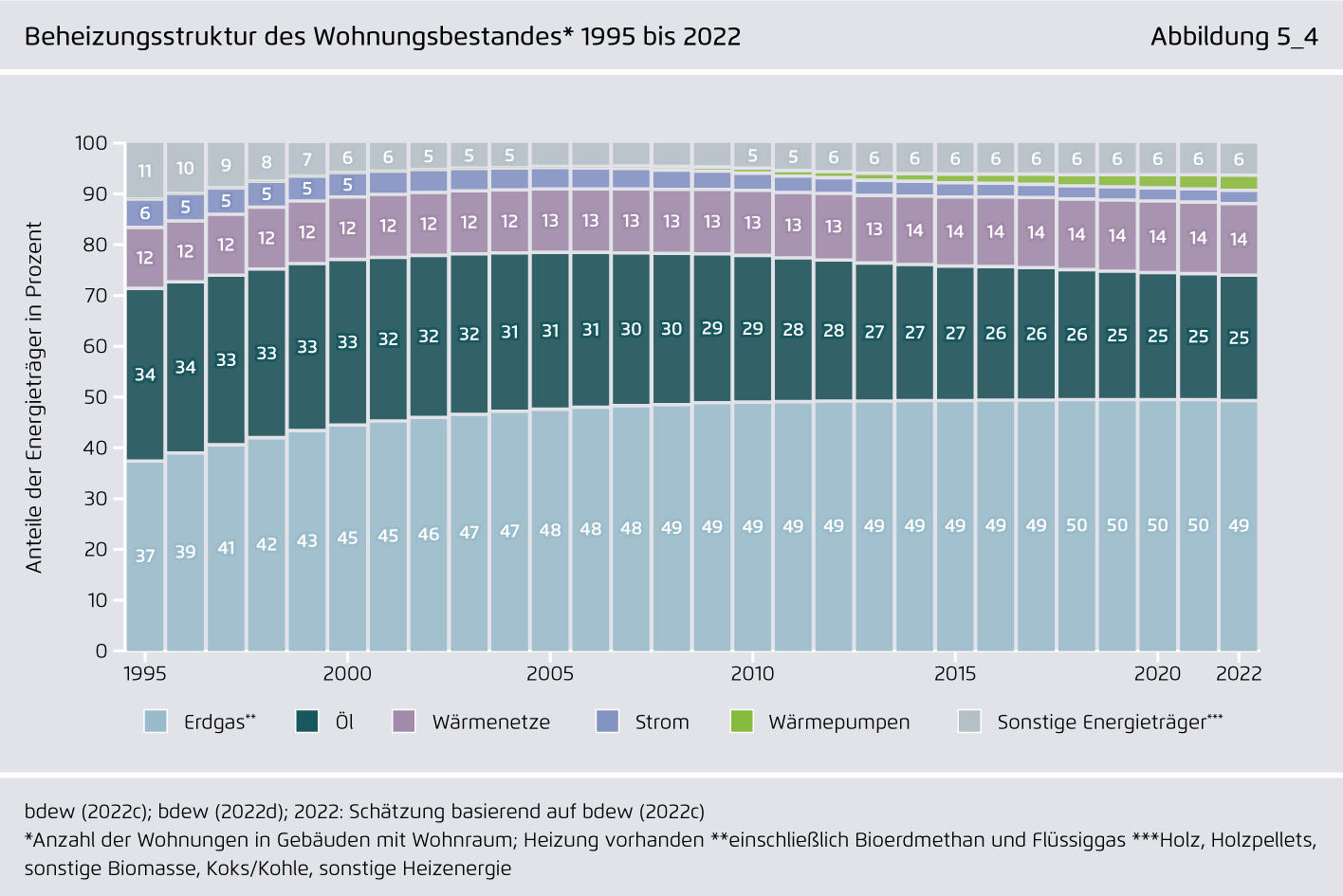

Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes* 1995 bis 2022

Abbildung 5_4 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 69

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

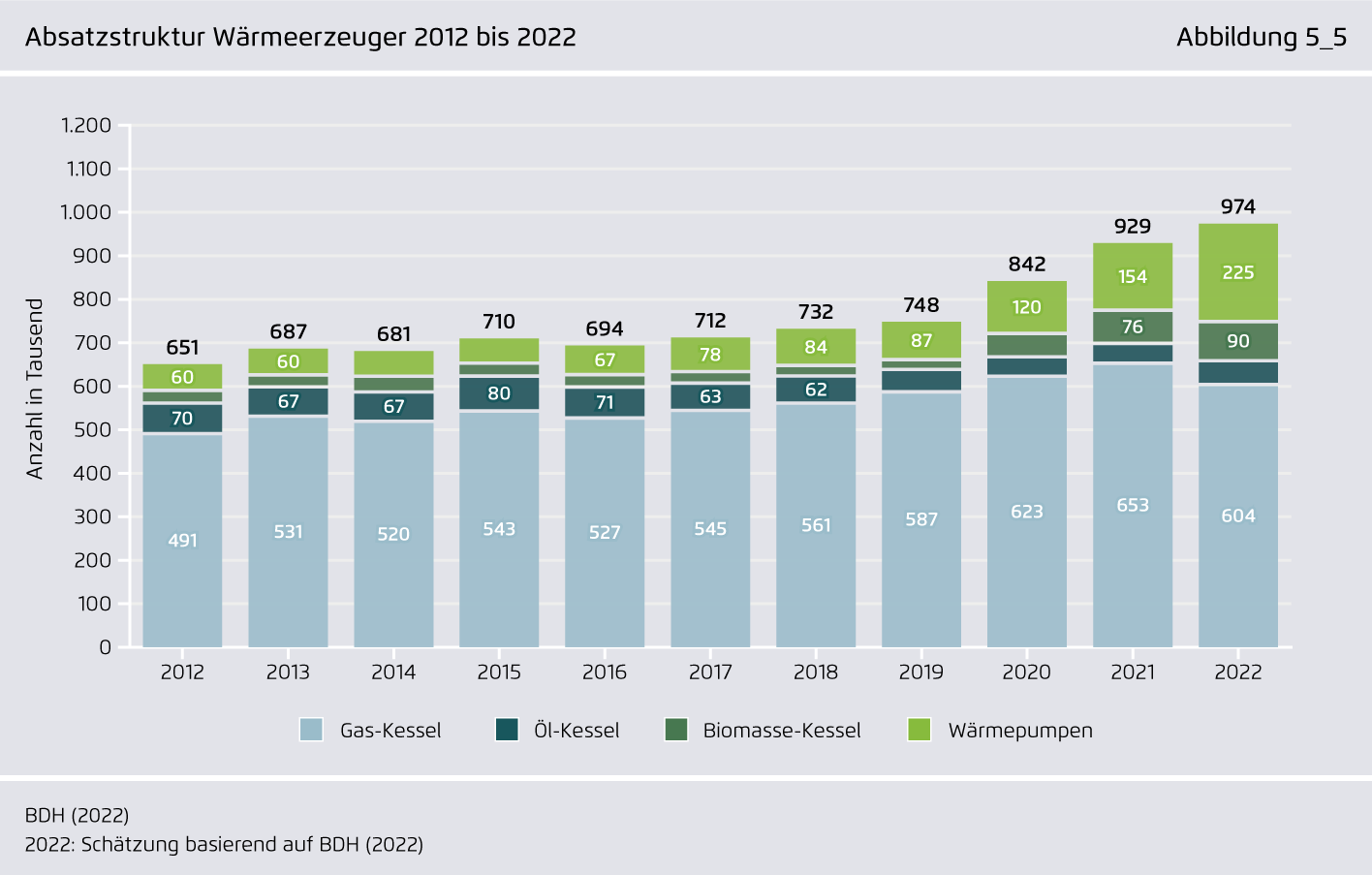

Absatzstruktur Wärmeerzeuger 2012 bis 2022

Abbildung 5_5 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 70

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

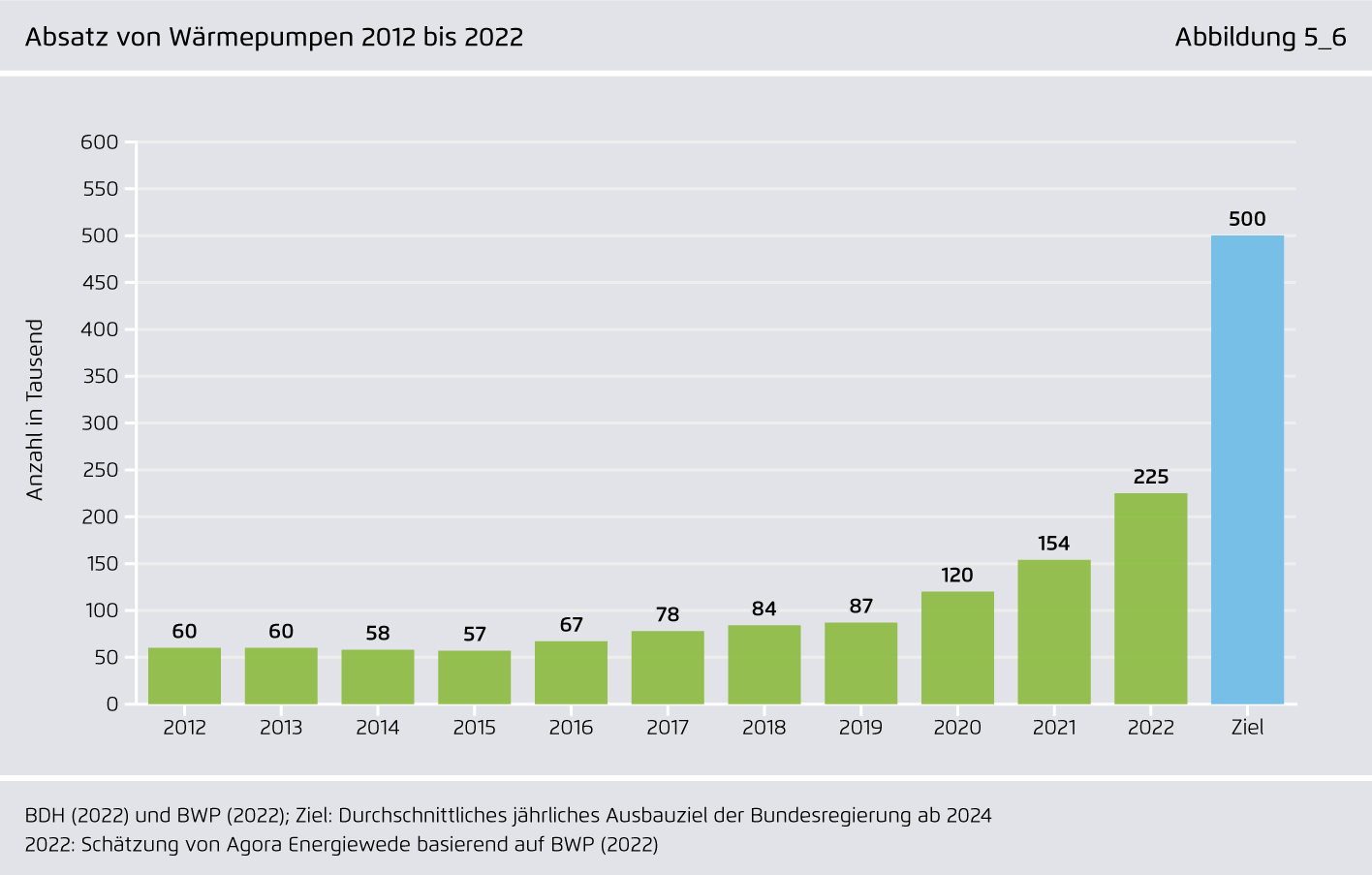

Absatz von Wärmepumpen 2012 bis 2022

Abbildung 5_6 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 70

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

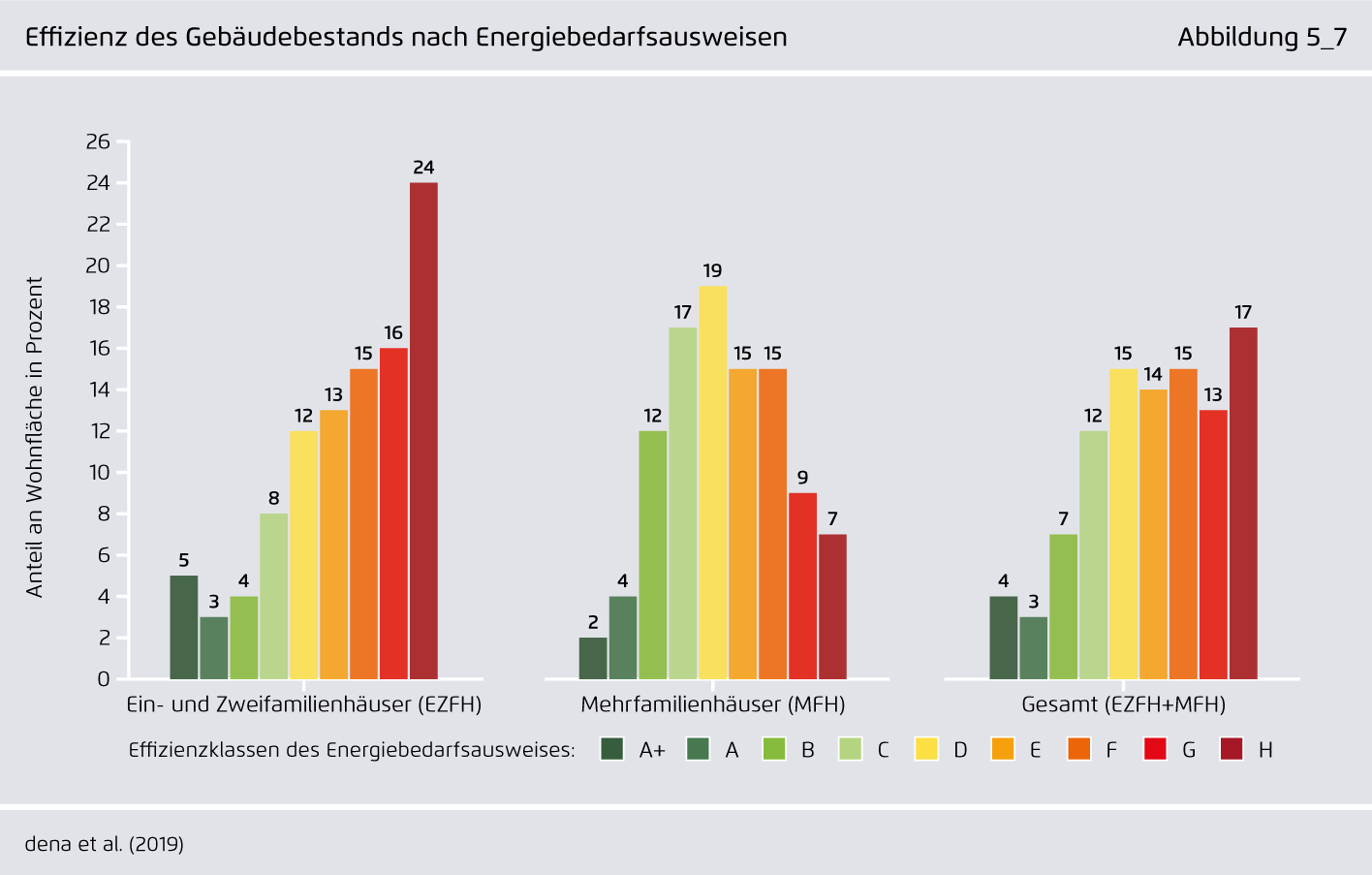

Effizienz des Gebäudebestands nach Energiebedarfsausweisen

Abbildung 5_7 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 72

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

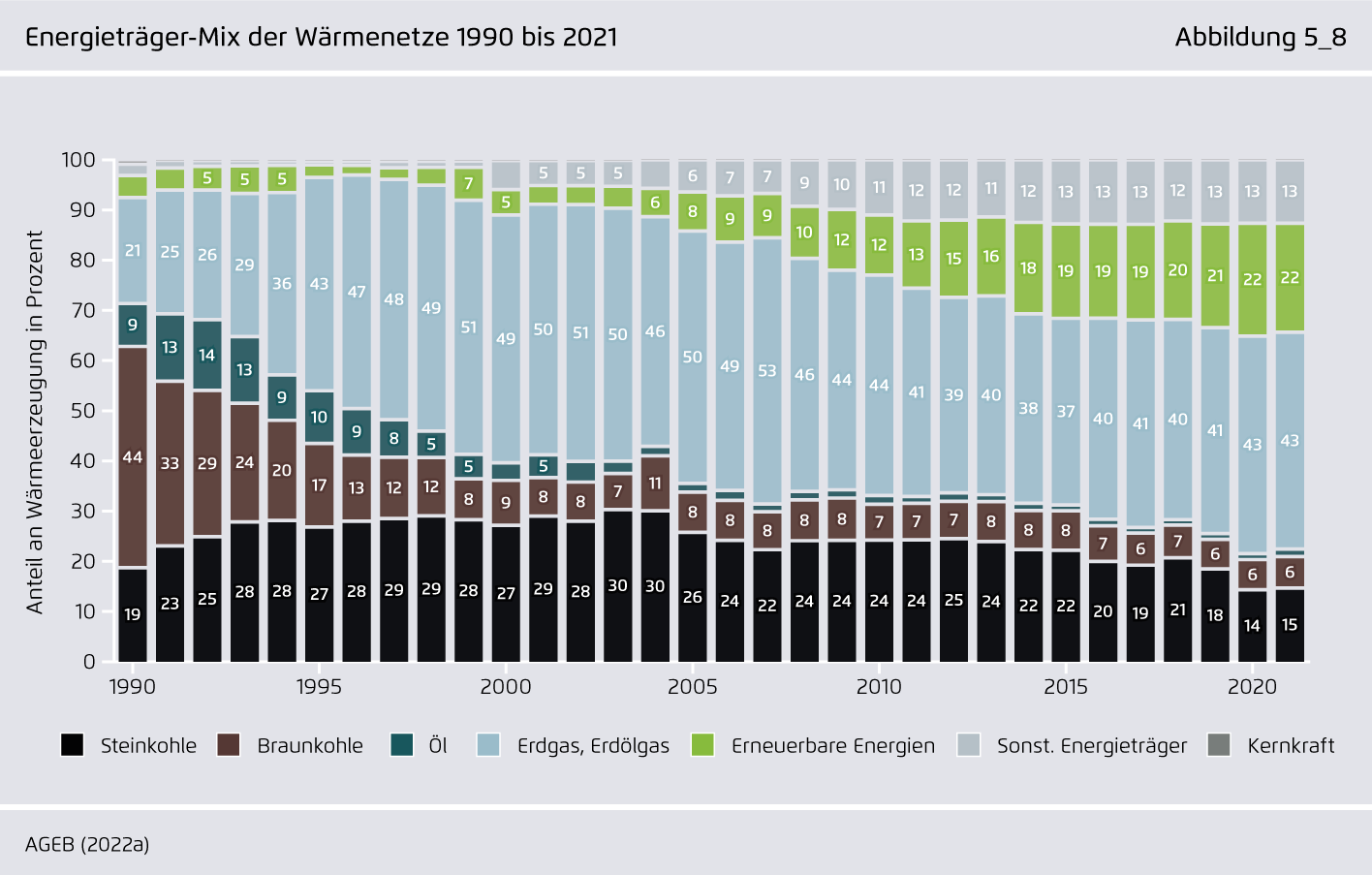

Energieträger-Mix der Wärmenetze 1990 bis 2021

Abbildung 5_8 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 72

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

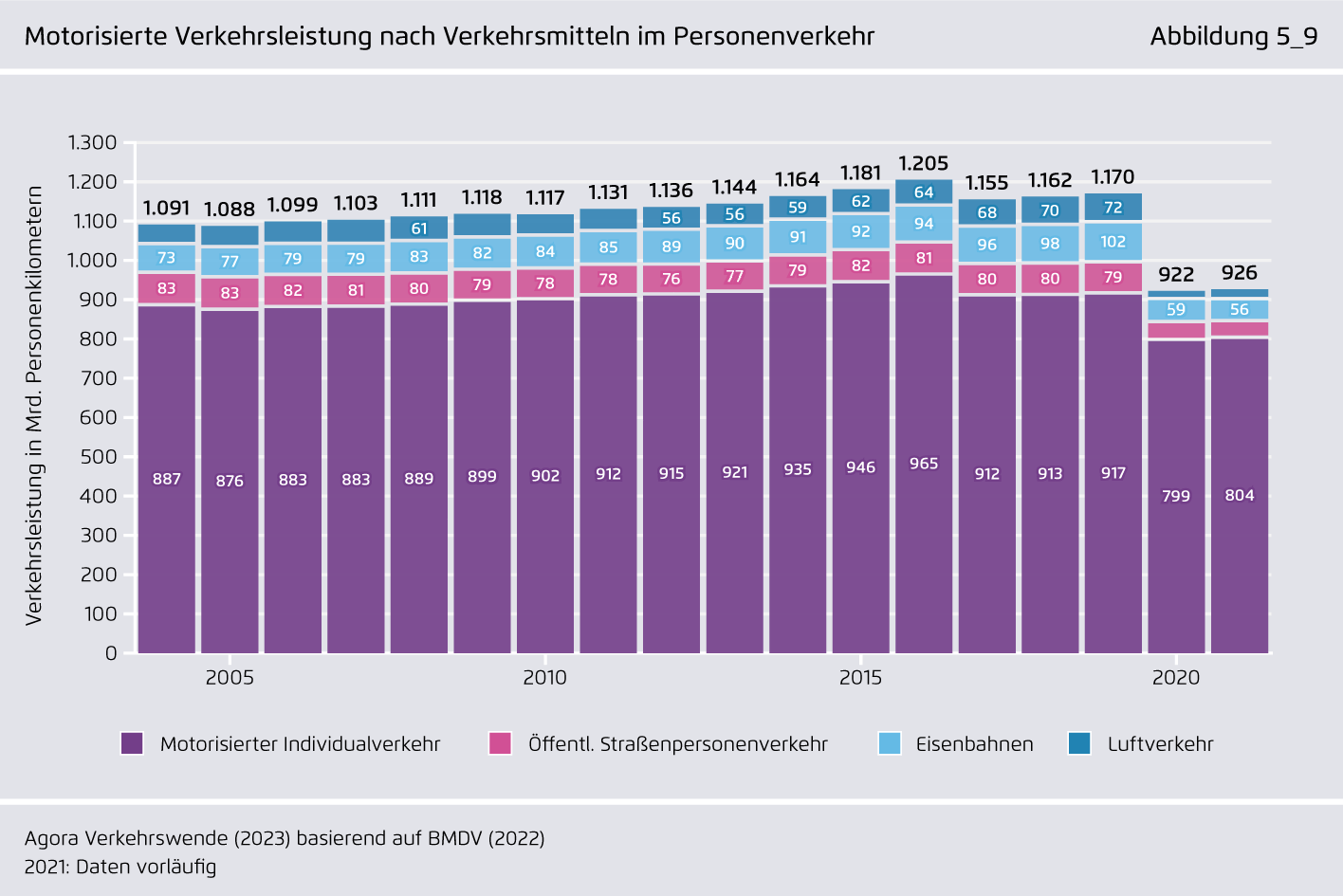

Motorisierte Verkehrsleistung nach Verkehrsmitteln im Personenverkehr

Abbildung 5_9 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 74

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

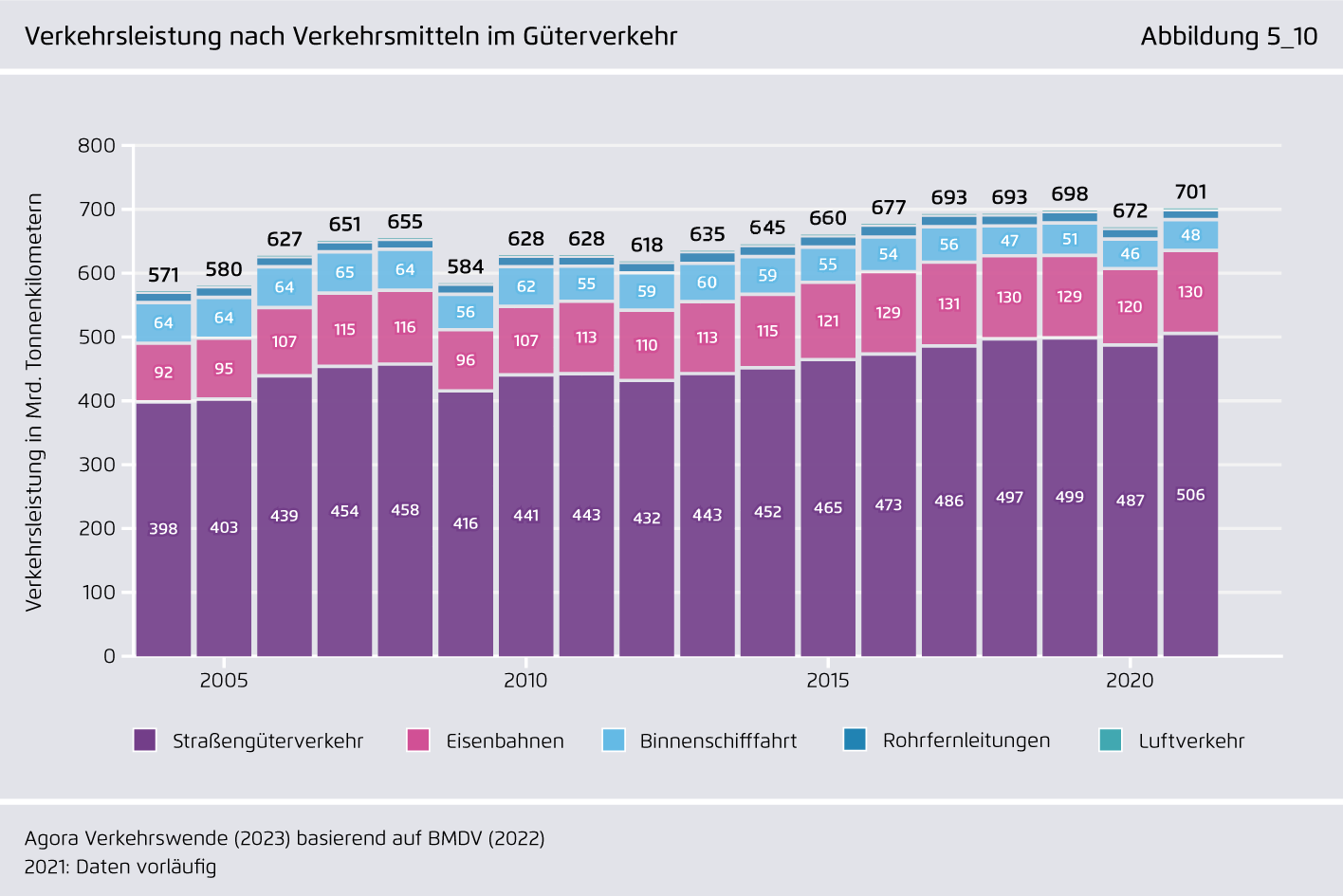

Verkehrsleistung nach Verkehrsmitteln im Güterverkehr

Abbildung 5_10 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 75

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

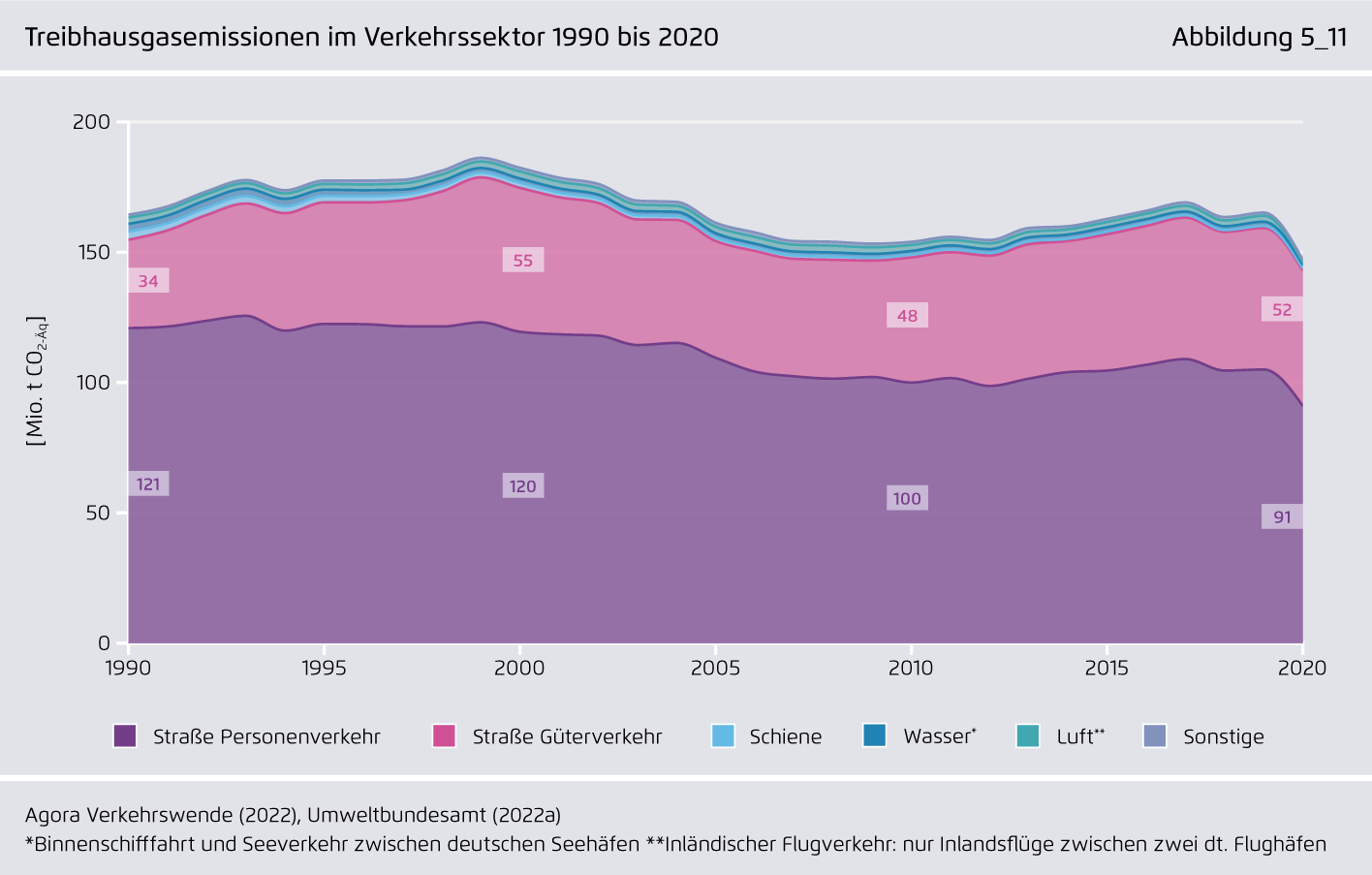

Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor 1990 bis 2020

Abbildung 5_11 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 76

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

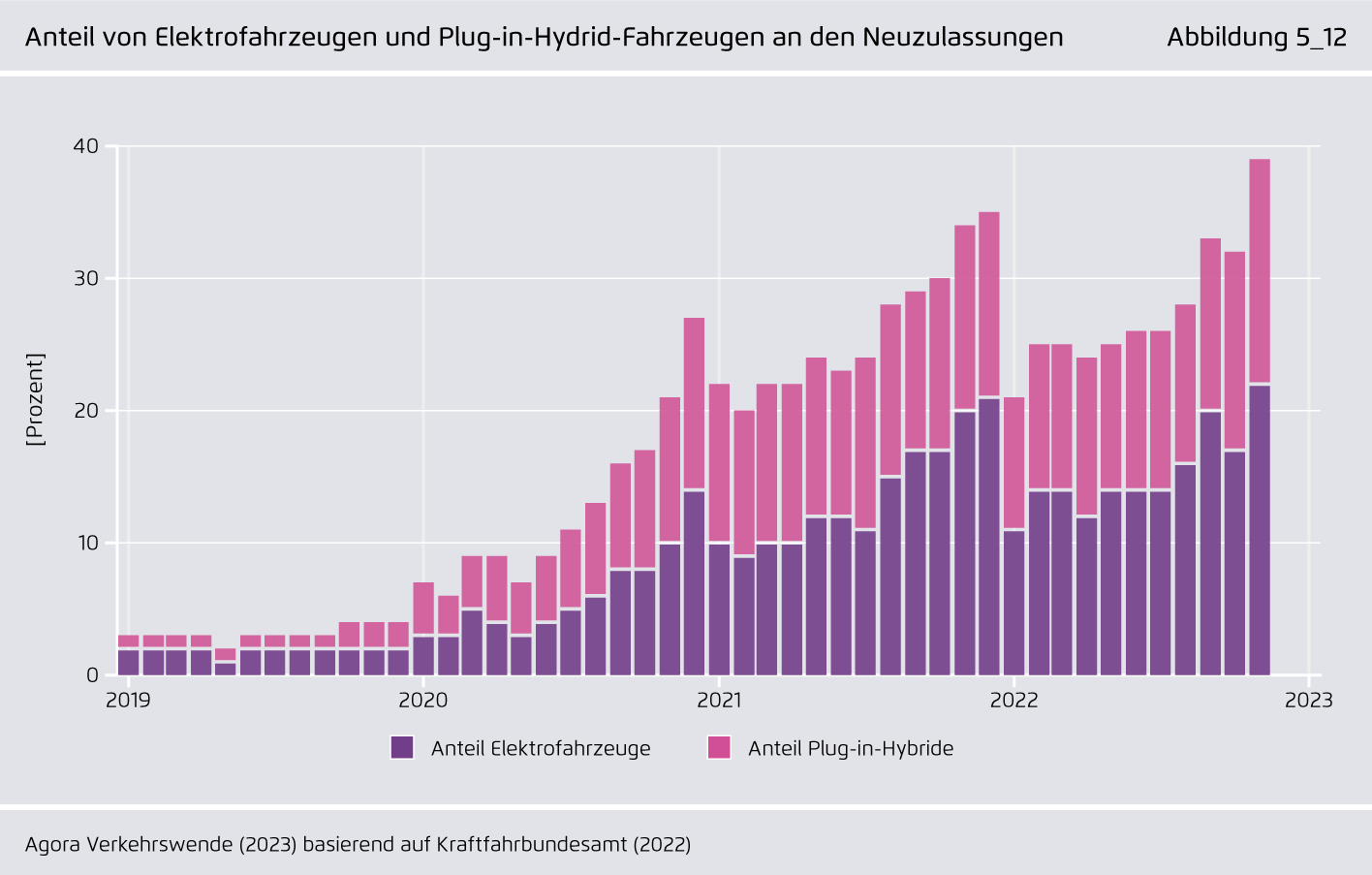

Anteil von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hydrid-Fahrzeugen an den Neuzulassungen

Abbildung 5_12 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 76

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

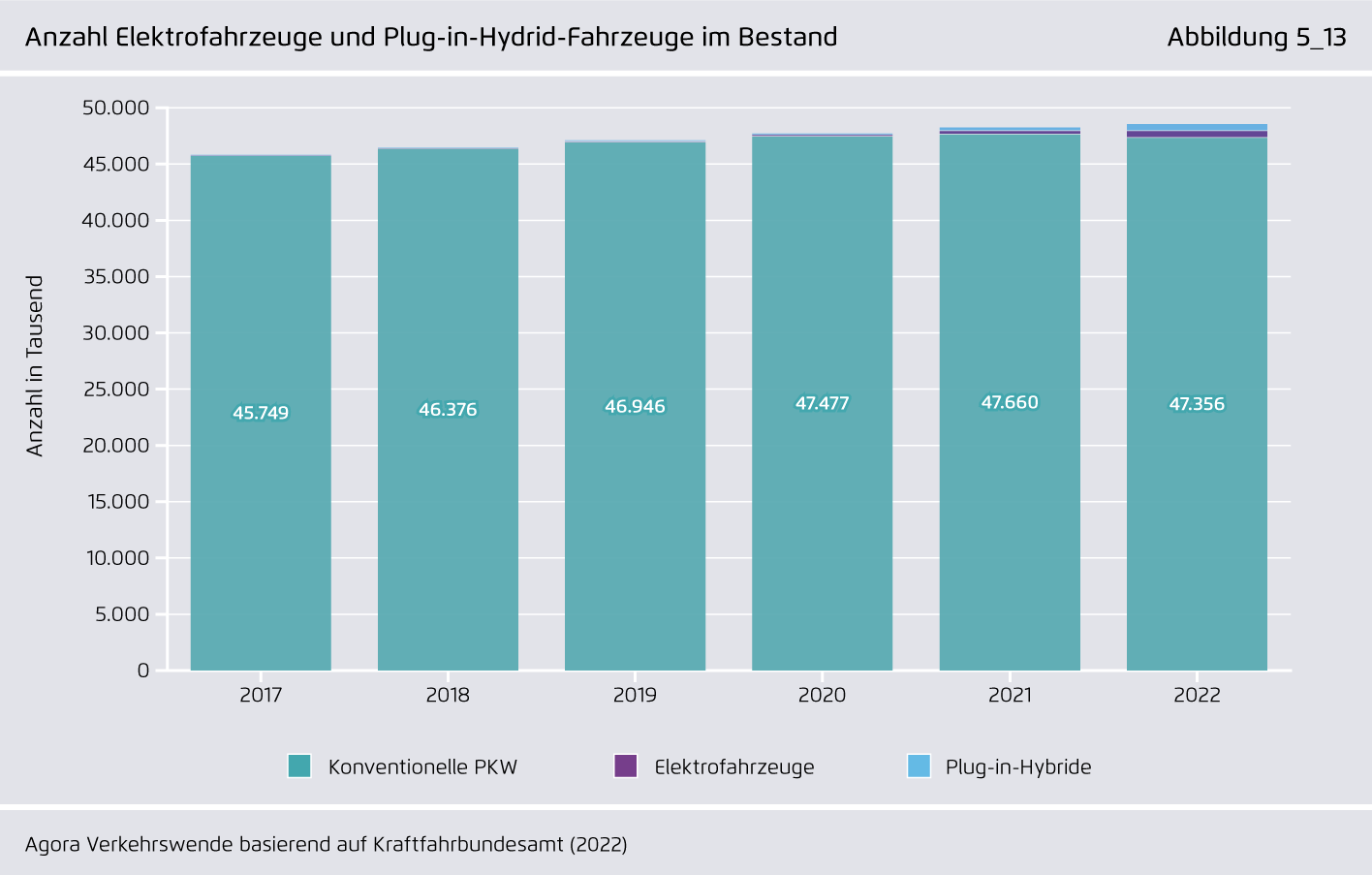

Anzahl Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hydrid-Fahrzeuge im Bestand

Abbildung 5_13 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 77

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

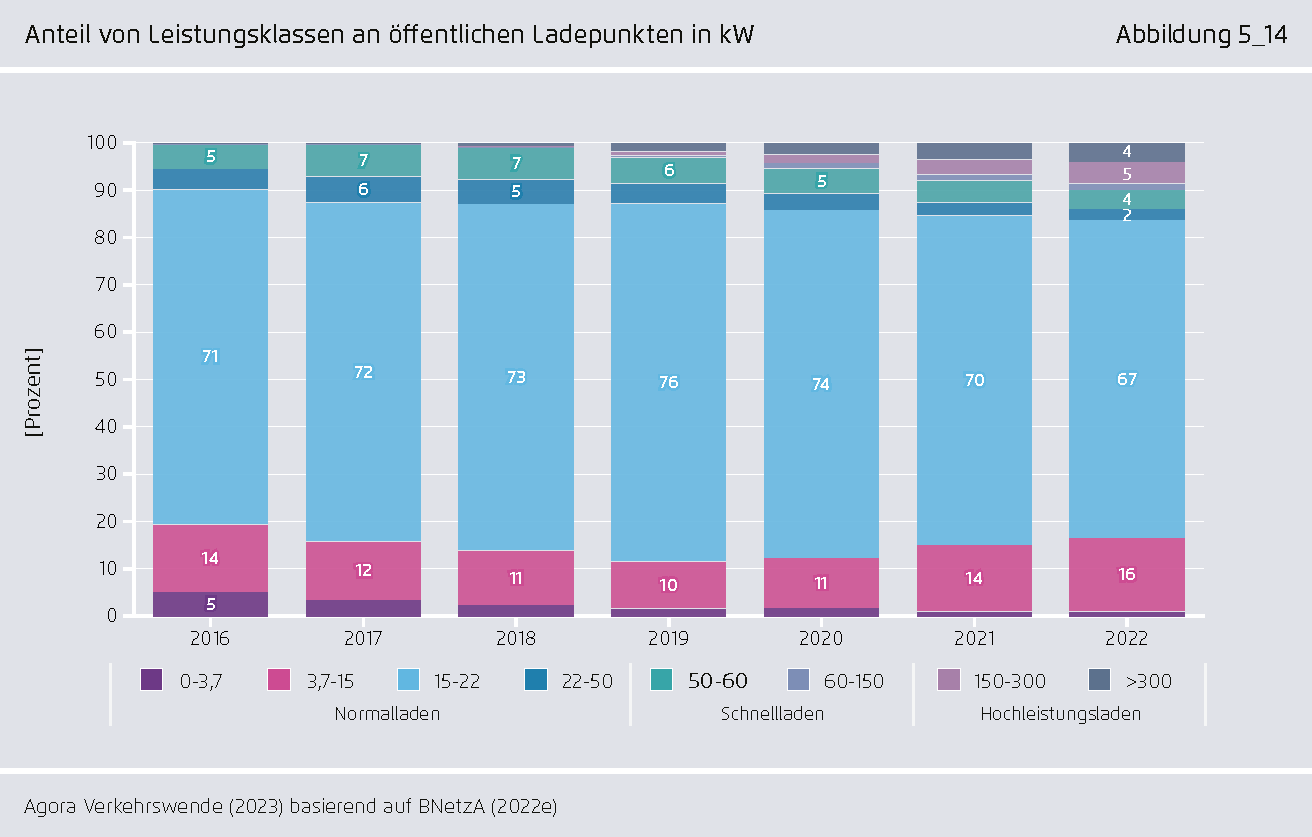

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

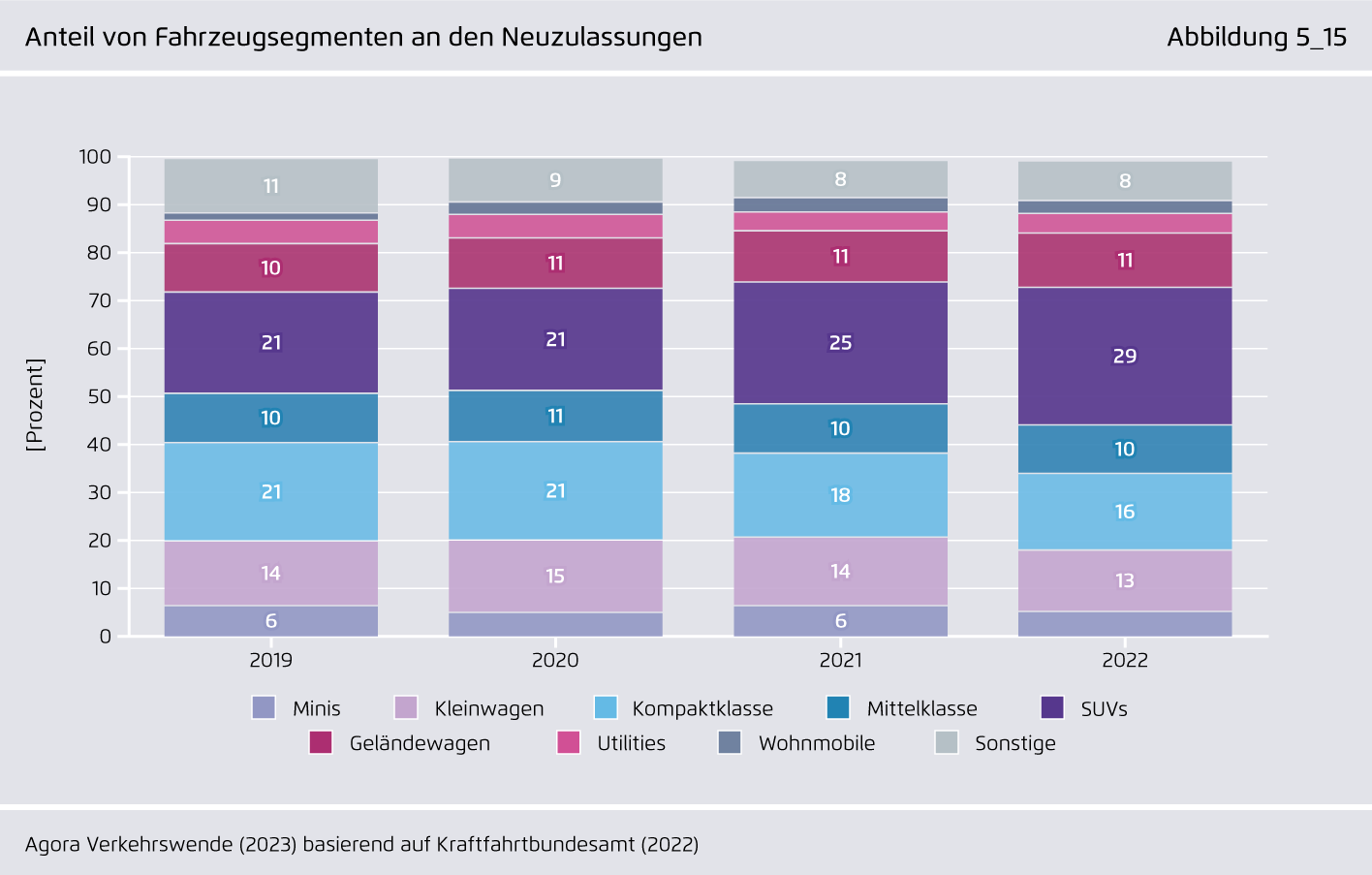

Anteil von Fahrzeugsegmenten an den Neuzulassungen

Abbildung 5_15 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 78

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

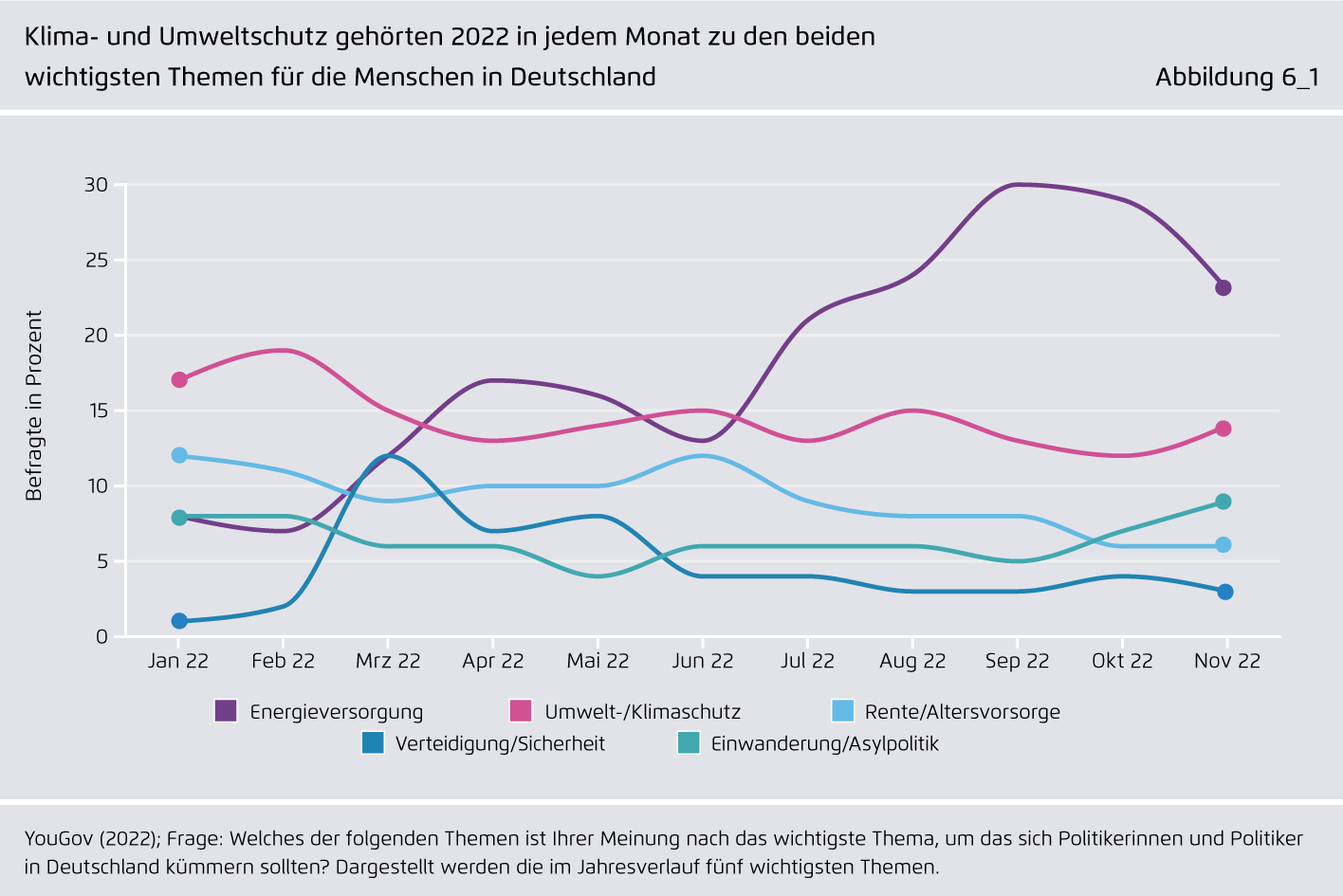

Klima- und Umweltschutz gehörten 2022 in jedem Monat zu den beiden wichtigsten Themen für die Menschen in Deutschland

Abbildung 6_1 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 79

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

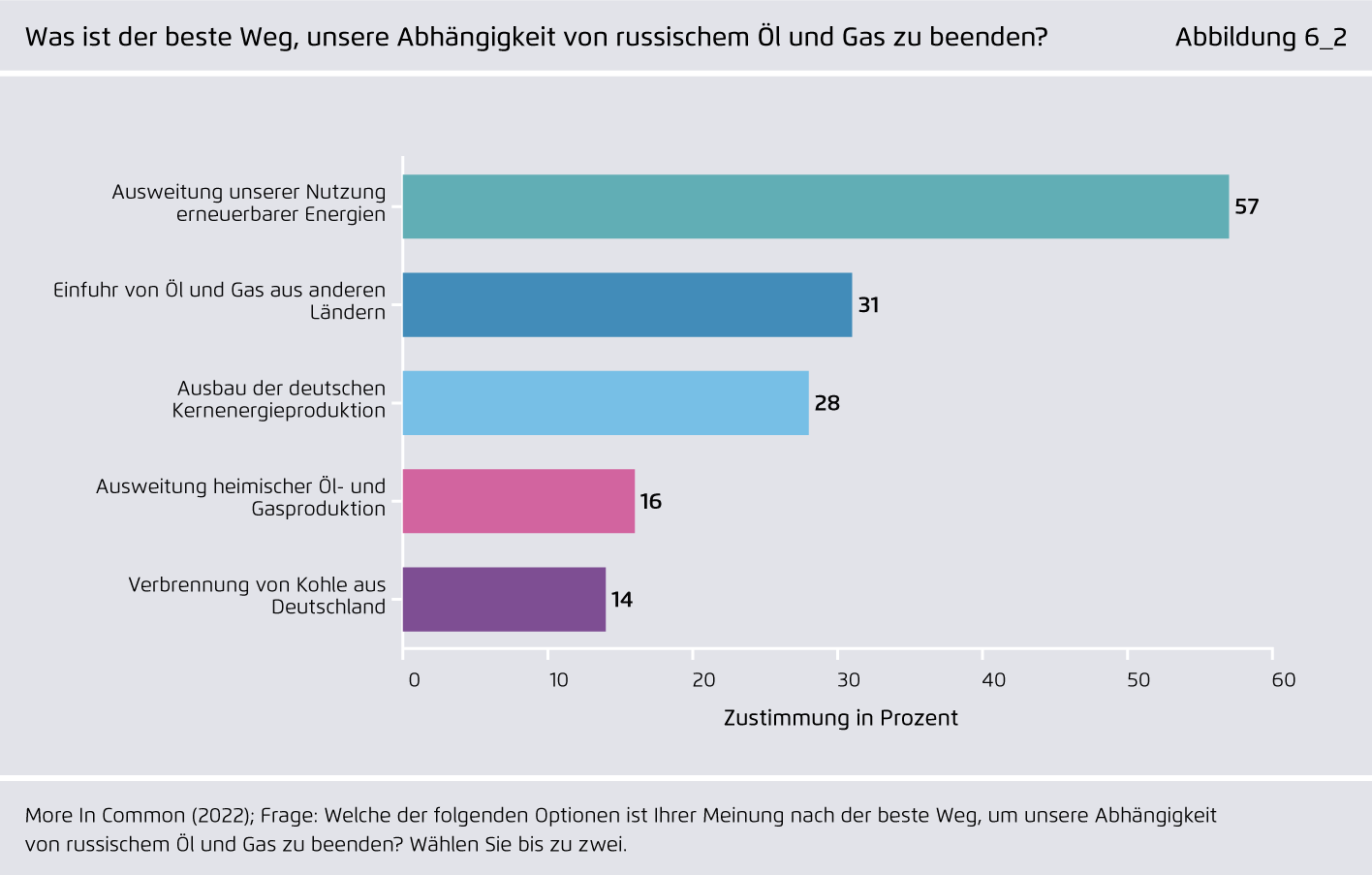

Was ist der beste Weg, unsere Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu beenden?

Abbildung 6_2 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 80

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

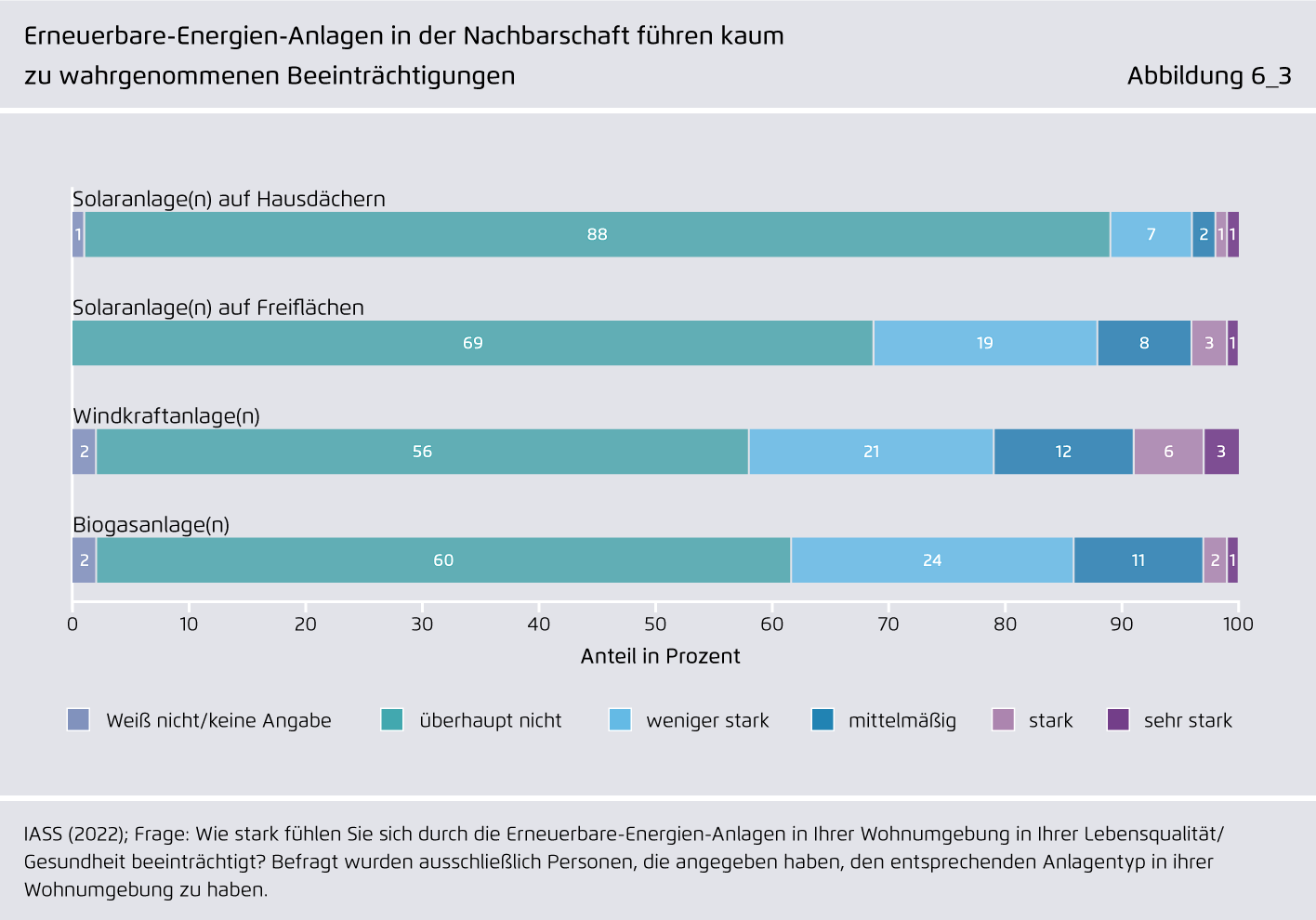

Erneuerbare-Energien-Anlagen in der Nachbarschaft führen kaum zu wahrgenommenen Beeinträchtigungen

Abbildung 6_3 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 81

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

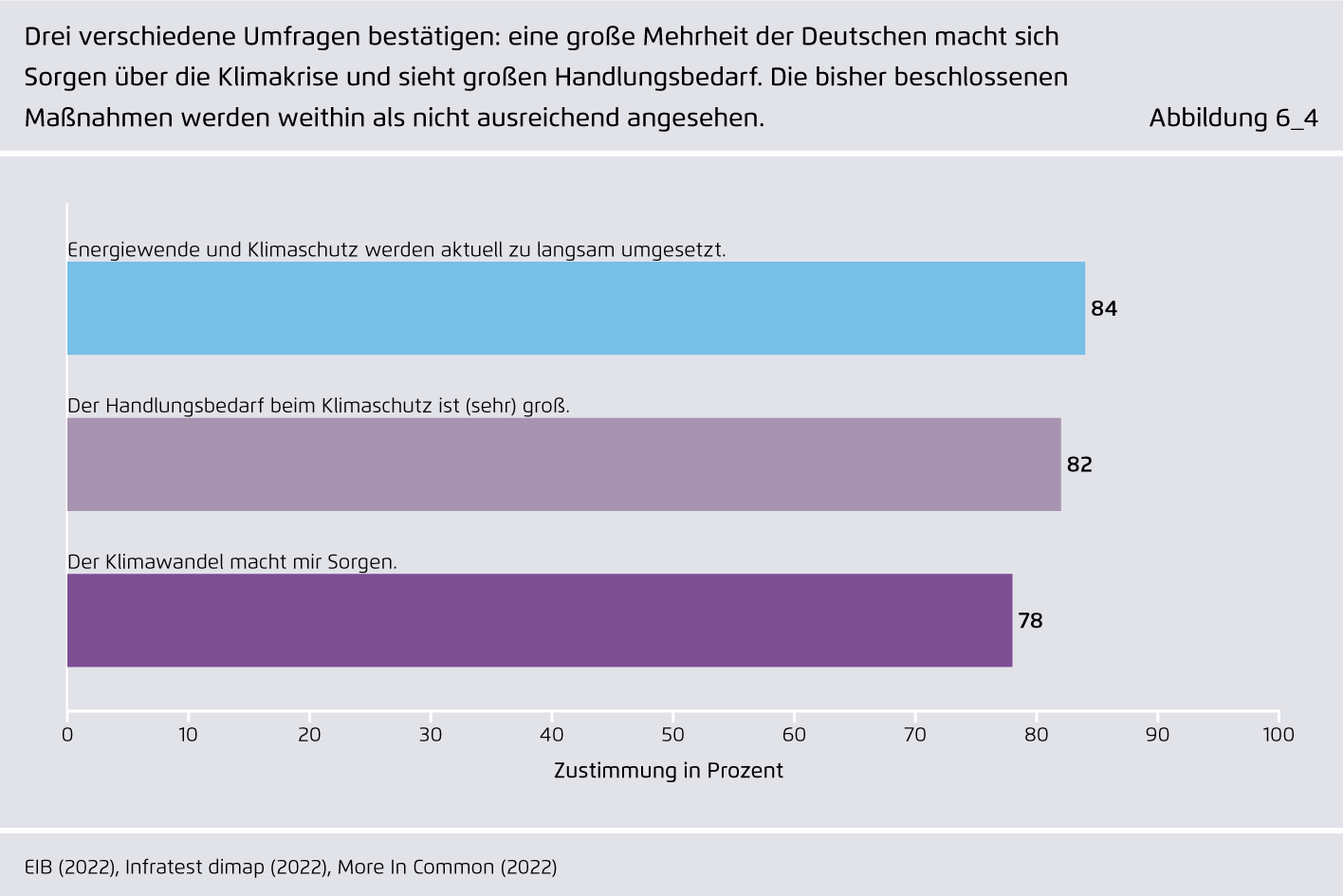

Drei verschiedene Umfragen bestätigen: eine große Mehrheit der Deutschen macht sich Sorgen über die Klimakrise und sieht großen Handlungsbedarf. Die bisher beschlossenen Maßnahmen werden weithin als nicht ausreichend angesehen.

Abbildung 6_4 von Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022 auf Seite 82

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.